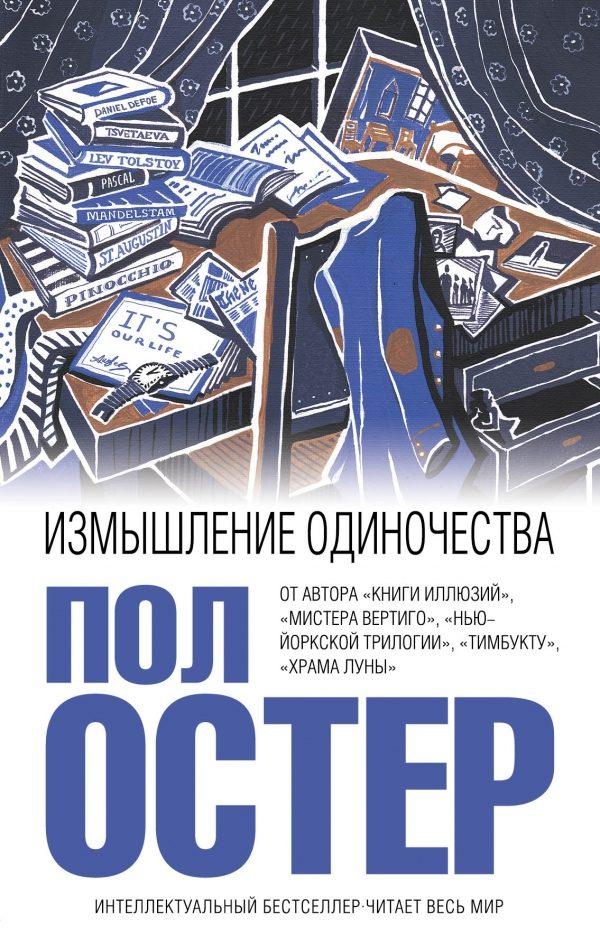

Измышление одиночества (Пол Остер)

Пол Бенджамин Остер

Измышление одиночества

Интеллектуальный бестселлер

* * *

Портрет человека‑невидимки

‹Ищущий правды не должен отчаиваться.›

Коли не чает он нечаемого не отыщет ненаходимого и малодоступного (или ибо ненаходимо и малодоступно).

Гераклит Эфесский[1]

Вот есть жизнь. Взять, к примеру, человека – здоровье хоть куда, и не старый даже, никогда ничем не болел. Все как было, как всегда и будет. Живет изо дня в день, своими делами занимается, грезит лишь о той жизни, что впереди. А потом вдруг – раз, и смерть. Человек легонько выдыхает, оседает в кресле, и это смерть. Ее внезапность не оставляет места мысли, не дает сознанию подыскать такое слово, что может утешить. Нам не остается ничего, кроме смерти, неодолимого факта нашей собственной смертности. С кончиной после долгой болезни смириться мы способны, что уж тут. Даже случайную смерть можем списать на судьбу. Но чтоб человек умер вроде как без причины, просто потому, что он человек, – тут мы настолько близко подходим к незримой границе между жизнью и смертью, что уже не знаем, с какой мы стороны. Жизнь становится смертью, и как будто смерть эта владела этой жизнью с самого начала. Смерть без предупреждения. Иными словами: жизнь останавливается. И остановиться она может в любой миг.

* * *

Весть о смерти отца я получил три недели назад. Воскресное утро, я был в кухне – готовил завтрак своему маленькому сыну Дэниэлу. Наверху жена моя еще не встала, нежилась под теплыми одеялами, растягивала несколько лишних часов сна. Зима в деревне: мир безмолвия, древесного дыма, белизны. В уме лишь мысли о том, что́ я писал накануне вечером, я только и ждал, чтобы днем вернуться к работе. И тут зазвонил телефон. Я сразу понял, что неприятности. Никто не звонит в восемь утра в воскресенье – только сообщить новость, которая не терпит отлагательств. А новости, не терпящие отлагательств, всегда плохие.

Я не смог подумать ни о чем возвышающем.

* * *

Мы еще не собрали вещи и не отправились в трехчасовую поездку до Нью‑Джёрзи, а я уже знал, что придется писать об отце. Плана у меня не было, не было четкого представления о том, что это значит. Не могу даже вспомнить, что принимал какое‑то решение. Просто возникло – уверенность, обязательство, что начало мне навязываться в тот же миг, когда мне сообщили. Я подумал: отца больше нет. Если я не пошевелюсь, вся его жизнь пропадет с ним вместе.

Оглядываясь сейчас, даже с такого небольшого расстояния, как три недели, я сознаю, что реакция это довольно занятная. Я всегда воображал, что онемею от смерти, она обездвижит меня скорбью. А теперь, когда все случилось, я не лил никаких слез, не ощущал, будто вокруг меня рухнул весь мир. Неким странным манером я был замечательно готов к тому, чтобы принять эту смерть, пусть она и внезапная. Беспокоило же меня нечто иное, не связанное со смертью или моим на нее откликом: осознание того, что мой отец не оставил следов.

У него не было жены, никакую семью он не кормил, ничья жизнь не изменится от его отсутствия. Краткий миг потрясения, быть может, у разбросанных друзей, кого мысль о капризе смерти отрезвит так же, как утрата друга, за ним – недолгий период траура, затем – ничего. Со временем все станет так, словно он никогда и не жил.

Еще до смерти он отсутствовал, и те, кто был к нему ближе всех, давно выучились это отсутствие принимать, относиться к нему как к основополагающему свойству его натуры. Теперь, когда отца не стало, миру нетрудно будет впитать в себя тот факт, что он ушел навсегда. Сама природа его жизни подготовила мир к его смерти – эдакая смерть предвосхищением, – и если и когда его станут поминать, то смутно, не более чем.

Лишенный страсти – будь то к вещи, личности или идее, – неспособный или не желавший проявлять себя в каких бы то ни было обстоятельствах, он умудрялся держать дистанцию с жизнью, избегать погружения в суету вещей. Ел, ходил на работу, заводил друзей, играл в теннис, однако, несмотря на все это, его не было. В глубочайшем, самом неизменном смысле он был человеком‑невидимкой. И для других, и, вероятнее всего – для себя. Пусть я искал его, пока он еще был жив, пытался найти отца, которого не было, но теперь вот он умер, а у меня такое чувство, будто я по‑прежнему должен его искать. Смерть ничего не изменила. Разница лишь в том, что у меня больше нет времени.

* * *

Пятнадцать лет он жил один. Упорно, непроницаемо, для мира словно бы неуязвимо. Казалось, этот человек не занимает места – скорее, он глыба неподатливого пространства в форме человека. Мир отскакивал от него, об него разбивался, временами лип к нему – но никогда не пробивался насквозь. Пятнадцать лет он обитал в огромном доме призраком, сам по себе, и в этом доме умер.

Недолгое время мы жили там семьей – отец, мать, моя сестра и я. После развода родителей все разбежались: мать начала новую жизнь, я поступил в колледж, а сестра жила с матерью, покуда тоже не уехала учиться. Остался лишь отец. Из‑за пункта в соглашении о разводе мать по‑прежнему владела частью дома, и ей бы отошла половина выручки, будь дом когда‑нибудь продан (отчего отец и не хотел продавать), либо из некоего тайного отказа менять свою жизнь (чтобы не показывать миру, будто развод подействовал на него так, что он не способен с ним справиться), либо просто по инерции, из эмоциональной летаргии, не дававшей ему предпринимать какие‑то действия, он остался – жить один в доме, где могло бы разместиться шесть или семь человек.

А дом внушал: старый, выстроенный прочно в тюдоровском стиле, со свинцовыми оконными переплетами, шиферной кровлей и комнатами королевских размеров. Его покупка для моих родителей была крупным шагом, признаком возросшего благосостояния. То был лучший район города, и, хотя жить в нем было неприятно (особенно детям), престижность перевешивала смертоносность. Учитывая, что весь остаток жизни отец проведет в этом доме, была некая ирония в том, что поначалу он переезжать в него не желал. Ныл из‑за стоимости (постоянная тема), а когда наконец уступил, то – с недовольным ворчаньем. Но все равно заплатил наличными. Одним махом. Никаких ипотек, никаких ежемесячных взносов. То был 1959 год, и дела у него шли хорошо.

Неизменно человек привычки, рано поутру он отправлялся на работу, весь день прилежно трудился, а затем, вернувшись домой (по тем дням, когда не зарабатывался допоздна), ложился вздремнуть до ужина. Где‑то в нашу первую неделю в новом доме, не успели мы еще толком освоиться, он совершил примечательную ошибку. После работы поехал не в новый дом, а направился прямиком в старый, как делал много лет, оставил машину на подъездной дорожке, зашел через заднюю дверь, поднялся по лестнице в спальню, лег на кровать и уснул. Проспал так около часа. Что и говорить, вернувшись и обнаружив, что в ее постели спит посторонний человек, новая хозяйка немного удивилась. Но, в отличие от Златовласки, мой отец не вскочил и не убежал. Путаница в итоге уладилась, все хорошенько посмеялись. Мне и сейчас смешно. Однако, несмотря на все это, не могу не считать эту историю какой‑то жалкой. Одно дело, если человек по ошибке едет в свой старый дом, но совершенно другое, мне кажется, что он не замечает, как все изменилось внутри. Даже в самом усталом или рассеянном уме есть уголок чистого животного инстинкта, который сообщает телу ощущение того, где оно. Нужно быть совершенно без сознания, чтоб не увидеть – или хотя бы не почувствовать, – что дом уже не такой. «Привычка, – как говорит один персонаж у Беккета, – великий глушитель»[2]. И если сознание не способно реагировать на физическую очевидность, что оно станет делать, если ему предъявить очевидность эмоциональную?

* * *

За те последние пятнадцать лет он почти ничего в доме не поменял. Не добавил никакой мебели, не убрал никакой мебели. Стены оставались того же цвета, кастрюли и сковородки он не заменял, даже материны платья не выкинул – убрал все в чулан на чердаке. Сами размеры дома избавили его от необходимости принимать какие бы то ни было решения о том, что в нем содержится. Дело не в том, что он цеплялся за прошлое, старался сохранить дом, как музей. Напротив, казалось, он сам не сознает, что делает. Им управляло небрежение, а не память, и хоть он остался в доме на все эти годы, жил он в нем, как жил бы посторонний. Годы шли, и он проводил в нем все меньше времени. Почти всегда ел в ресторанах, свой светский календарь размечал таким образом, чтобы каждый вечер чем‑нибудь заниматься, а дома только спал и мало что еще. Однажды несколько лет назад я обмолвился ему, сколько заработал своим писательством и переводами за минувший год (крохи по любым меркам, но больше, чем у меня было раньше), и он хмыкнул, дескать, больше тратит на питание вне дома. Суть вот в чем: его жизнь не сосредоточивалась вокруг того места, где он жил. Дом его был всего лишь одной из многих остановок в беспокойном, безъякорном существовании, и это отсутствие центра воздействовало на него так, что он превратился в вечного изгоя, туриста в собственной жизни. Никогда не возникало ощущения, что его можно засечь.

И все равно дом мне кажется важным, пусть даже своей запущенностью, – это симптом состояния рассудка, до которого иначе не добраться, явленного вещественными образами бессознательного поведения. Дом стал метафорой отцовой жизни, точным и верным отображеньем его внутреннего мира. Хотя отец поддерживал в доме чистоту и сохранял его более‑менее, каким тот был, дом постепенно и неизбежно ветшал. Отец был аккуратен, вещи всегда возвращал на положенные места, но ни о чем не заботился, ничего никогда не чистил. Мебель – особенно в тех комнатах, куда он редко захаживал, – покрывалась пылью, паутиной, являла признаки полного запустения; кухонная плита настолько обросла коростой пролитого и подгоревшего, что уже не отчистить; в буфете на полках иногда годами томились пакеты муки, зараженной жучком, заветренные крекеры, мешки сахара, слипшегося в кирпичи, бутылки сиропа, которые уже не откроешь. Когда б он сам себе ни готовил – тут же прилежно мыл посуду, но лишь прополаскивал, всегда без мыла, поэтому каждая чашка, каждое блюдце, каждая тарелка были покрыты неопрятной пленкой жира. По всему дому шторы на окнах, вечно задернутые, до того обветшали, что дернешь – и распадутся. Возникали протечки и портили пятнами мебель, печь никогда не давала достаточно тепла, душ не работал. Дом стал неопрятен, уныло даже заглядывать. Как будто входишь в жилище слепца.

Отцовы друзья и родня, ощущая безумие такой жизни в этом доме, все время побуждали его продать и куда‑нибудь переехать. Но ему неизменно удавалось от них отмахиваться уклончивым «Я здесь счастлив» или «Меня устраивает». Под конец, однако, он все же решил съезжать. Под самый конец. В последнем нашем разговоре по телефону, за десять дней до смерти, отец сказал мне, что дом продан, сделка назначена на первое февраля, это недели через три. Он спрашивал, не нужно ли мне чего из дома, и я согласился заехать к нему с женой и Дэниэлом, как только выпадет свободный день. Он умер прежде, чем мы к нему успели.

* * *

Нет ничего ужаснее, понял я, чем иметь дело с вещами покойника. Они бездеятельны: смысл у них лишь в функции жизни, которой они полезны. Когда жизнь эта завершается, вещи меняются, хоть и остаются теми же. Вот они – и нет их здесь: осязаемые призраки, обреченные на выживание в мире, которому больше не принадлежат. Что думать, к примеру, о чулане с одеждой, безмолвно ждущей, чтоб ее снова надел человек, который больше не придет, дверцу не откроет? Или о случайных пакетиках с презервативами, разбросанных по выдвижным ящикам с бельем и носками? Или об электробритве, что лежит в ванной, по‑прежнему забитая прахом щетины от последнего бритья? Или о десятке тюбиков краски для волос, спрятанных в кожаном дорожном несессере? – вдруг открывается такое, что нет желания видеть, нет желания знать. В этом мучительность, но еще и какой‑то ужас. Сами по себе вещи значат немного, они вроде кухонной утвари некой исчезнувшей цивилизации. Однако нам они что‑то сообщают, выступают здесь не как предметы, а как останки мысли, сознания, символы того одиночества, в котором человек рано или поздно принимает какие‑то решения насчет самого себя: красить ли волосы, надеть ли эту рубашку или ту, жить ли, умереть. И тщеты всего этого, как только является смерть.

Стоило мне выдвинуть ящик или сунуть голову в чулан, я себя чувствовал нарушителем, грабителем, что обшаривает тайники человеческого сознания. Все ожидал – вот отец войдет, изумленно на меня воззрится и спросит, чего это я тут вздумал. Как‑то нечестно, казалось, что он не может больше возмутиться. Я не имел права вторгаться к нему.

Торопливо накорябанный телефонный номер на обороте визитки, где значилось: «Х. Лаймбёрг – Мусорные контейнеры всех разновидностей». Снимки моих родителей в медовый месяц у Ниагары, 1946 год: мать нервно сидит верхом на быке – такие забавные снимки никогда не забавны, лишь внезапное ощущение, до чего нереален мир всегда был, даже в своей предыстории. Ящик, полный молотков и гвоздей, в нем же больше двадцати отверток. Конторский шкафчик, набитый погашенными чеками за 1953 год и открытками, что присылали мне на шесть лет. И вот, на самом дне ящичка в ванной – зубная щетка с монограммой, когда‑то материна, ее не касались и не обнаруживали больше пятнадцати лет.

Список нескончаем.

* * *

Вскоре мне стало очевидно, что отец почти ничего не сделал для того, чтобы подготовиться к своему отбытию. Единственные признаки грядущего переезда, что я сумел заметить во всем доме, – несколько ящиков с книгами, пустячными (устаревшие атласы, полувековой давности введение в электронику, учебник латинской грамматики для старших классов, древние своды законов), которые он намеревался отдать на благотворительность. А кроме этого – ничего. Никаких пустых коробок, ждущих заполнения. Никакой мебели ни роздано, ни продано. Никаких договоров с компанией‑перевозчиком. Как будто он был неспособен даже думать об этом. Чем опустошать дом, он просто взял и умер по желанию. Смерть была выходом, единственным законным побегом.

А вот для меня побега не существовало. Это нужно сделать, больше некому. Десять дней я рылся в его вещах, освобождал дом, готовил его к новым хозяевам. Унылое то было время, но еще и до странности забавное – время безрассудных и нелепых решений: что продать, что выбросить, что отдать. Мы с женой купили большую деревянную горку для полуторагодовалого Дэниэла и установили ее в гостиной. Он хаосом наслаждался: возился с вещами, надевал на голову абажуры, разбрасывал по всему дому пластиковые покерные фишки, бегал по просторам постепенно опустошавшихся комнат. По вечерам мы с женой лежали под монолитными одеялами, смотрели дрянное кино по телевизору. Пока телевизор тоже не отдали кому‑то. Хлопоты возникали с печью – если я забывал налить в котел воды, она отключалась. Однажды утром мы проснулись и обнаружили, что за ночь температура в доме упала до сорока градусов[3]. По двадцать раз на дню звонил телефон, и двадцать раз в день я сообщал кому‑то, что мой отец умер. Я стал торговцем мебелью, перевозчиком, гонцом с дурными вестями.

* * *

Дом стал напоминать декорацию к избитой комедии манер. Налетали родственники, просили то такую мебель, то сякую посуду, примеряли отцовы костюмы, перетряхивали коробки, галдели гусями. Осматривать товар приходили аукционисты («Ничего не обито, и гроша ломаного не стоит»), воротили носы и уходили. В тяжелых башмаках вваливались мусорщики и утаскивали горы всякой дряни. Водомер снимал показания счетчика воды, газомер – газа, топливомер – топлива. (Один из них, я забыл, кто, кому отец мой за все эти годы изрядно досадил, сказал мне доверительно и жестко: «Не хотел бы так говорить, – что означало: хотел, – но ваш отец был несносным гадом».) Риелторша зашла приобрести кое‑какую мебель для новых хозяев и в итоге забрала себе зеркало. Хозяйка лавки курьезов купила старые материны шляпы. С командой помощников явился старьевщик (четверо черных, их звали Лютер, Улисс, Томми Прайд и Джо Сэпп) и увез все – от гантелей до сломанного тостера. Когда все закончилось, не осталось ничего. Даже открытки. Даже мысли.

Если выбирать худший миг этих дней, вот он: когда я под проливным дождем шел по лужайке перед домом с охапкой отцовых галстуков – закинуть их в фургончик «Миссии доброй воли». Галстуков было не меньше сотни, многие я помнил с детства: узоры, цвета, очертания, отпечатавшиеся в самом раннем моем сознании так же ясно, как само отцово лицо. Выбрасывать их, как просто мусор, мне было невыносимо, и вот в тот самый миг, когда я швырнул их в фургон, слезы подступили как никогда близко. Даже не гроб, опускаемый в землю, – воплощение похорон, казалось мне, а – выбрасывать вот эти галстуки. Я наконец понял, что мой отец умер.

* * *

Вчера поиграть с Дэниэлом пришел кто‑то из соседских детишек. Девочка лет трех с половиной, она недавно выяснила, что большие тоже когда‑то были детьми и даже у ее мамы с папой есть родители. В какой‑то момент она сняла телефонную трубку и пустилась в беседу понарошку, затем повернулась ко мне и сказала:

– Пол, это ваш папа. Он хочет с вами поговорить. – Ужас. Я подумал: на том конце провода призрак, и он и впрямь желает со мной побеседовать. Голос вернулся ко мне лишь немного погодя.

– Нет, – наконец ляпнул я. – Не может такого быть. Мой папа сегодня звонить не будет. Его тут нет.

Я подождал, пока она положит трубку, и ушел из комнаты.

* * *

В чулане его спальни я обнаружил несколько сотен фотографий – разложенных по манильским конвертам, прицепленных к черным страницам покоробленных альбомов, разбросанных по выдвижным ящикам просто так. Судя по такому способу хранения, он никогда их не пересматривал, даже забыл, что они у него есть. Один очень большой альбом, переплетенный в дорогую кожу, с золотым тиснением на обложке: «Это наша жизнь: Остеры», – внутри был совершенно пуст. Кто‑то, вероятно, мать, некогда потрудился заказать этот альбом, но никто ни разу не обеспокоился его заполнить.

Вернувшись домой, я принялся изучать эти снимки с зачарованностью, граничившей с манией. Для меня они были неотразимы, драгоценны, сродни святым мощам. Казалось, они способны рассказать мне такое, чего я раньше не знал, открыть некую доселе скрытую истину, и я вглядывался в каждый снимок сосредоточенно, впитывая мельчайшие детали, каждую самую незначительную тень, пока все эти изображения не стали частью меня. Я не хотел, чтобы что‑то потерялось.

Смерть отбирает у человека его тело. В жизни человек и его тело – синонимы; в смерти есть человек и есть его тело. Мы говорим: «Вот тело такого‑то», – как будто тело это, некогда бывшее самим человеком, а не тем, что его представляет или принадлежит ему, не сам этот некто, вдруг перестало иметь какое‑либо значение. Кто‑то заходит в комнату, вы пожимаете друг другу руки, и у вас не возникает ощущения, что вы пожимаете руку его руке или здороваетесь с его телом – вы здороваетесь с ним самим. Смерть это меняет. Вот тело такого‑то, а не сам такой‑то. Совершенно другой синтаксис. Теперь мы говорим о двух вещах, а не об одной, подразумевая, что человек существует себе и дальше, но лишь как идея, гроздь образов и воспоминаний в умах других людей. Что же до тела, оно – всего‑навсего плоть и кости, кучка чистой материи.

Находка этих фотографий была важна для меня, потому что они, казалось, подтверждают физическое присутствие моего отца в мире, сообщают мне иллюзию того, что он по‑прежнему есть. Оттого, что многих снимков я никогда раньше не видел, особенно тех, где он в молодости, у меня возникло странное ощущение, будто я впервые с ним познакомился, и какая‑то часть его только начинает существовать. Я потерял отца. Но в то же время и нашел его. Коль скоро у меня эти снимки перед глазами, покуда я продолжаю в них всматриваться со всем своим вниманием, он как будто бы еще жив, даже после смерти. А если не жив, то хотя бы не мертв. Или же, скорее, как‑то подвешен, замкнут во вселенной, не имеющей со смертью ничего общего, куда смерть никогда не может войти.

* * *

По большинству эти фотографии не сообщили мне ничего нового, но помогли заполнить пробелы, подтвердить впечатления, предложили такие доказательства, каких раньше не было. Серия моментальных снимков его холостяком, к примеру; вероятно, их щелкали не один год, – точный отчет о некоторых сторонах его личности, не выступавших на поверхность в годы его брака, та его сторона, которую я начал различать лишь после их развода: мой отец – проказник, повеса, веселый разгильдяй. Снимок за снимком – он стоит с женщинами, обычно двумя или тремя, все в комических позах, могут обнимать друг друга, или же две какие‑нибудь устроились у него на коленях, а то и театрально целуются лишь ради того, кто с фотоаппаратом. Фоном: гора, теннисный корт, быть может – бассейн или бревенчатая хижина. Эти снимки привозились с вылазок на курорты в Кэтскиллы на выходных в обществе неженатых друзей: поиграть в теннис, развлечься с девушками. Так он жил до тридцати четырех.

Такая жизнь его устраивала, и мне понятно, почему он к ней вернулся, после того как распался его брак. Человеку, считающему жизнь сносной, только если не углубляться в себя, естественно довольствоваться тем, что другим он показывает лишь эту поверхность. Требований тут немного, никакой преданности не нужно. С женитьбой же, напротив, дверь закрывается. Существование ограничивается тем узким пространством, в котором постоянно вынужден обнажать себя – а потому постоянно приходится в себя заглядывать, присматриваться к собственным глубинам. Когда дверь открыта, никаких хлопот: всегда можно улизнуть. Можно избегать ненужных стычек – и с собой, и с кем‑то другим, – просто уходя.

Способность моего отца уклоняться была почти безгранична. Оттого, что поприще другого для него было недостоверно, его вылазки на это поприще совершались той его частью себя, которую он считал столь же недостоверной, другим своим «я», которое он, как актера, выдрессировал представлять себя в пустой комедии окружающего мира. Эта подменная самость по сути лишь дразнила, была непоседливым ребенком, вруном и балагуром. Она ничего не могла воспринимать всерьез.

А раз ничего не имело значения, он позволял себе свободу делать, что захочется (обманом проникал в теннисные клубы, представлялся ресторанным критиком, чтоб накормили бесплатно), и шарм, который он расточал для свершения таких подвигов, как раз сами деянья эти обессмысливал. С женской суетностью он скрывал правду о своем возрасте, сочинял байки о своих сделках, о себе говорил лишь косвенно – в третьем лице, словно о своем знакомце («Есть у меня один друг, и у него такая вот незадача вышла; как, по‑твоему, ему лучше поступить?..»). Если же его зажимало в угол так, что вот‑вот – и придется разоблачиться, он выворачивался враньем. В итоге ложь получалась уже машинально, он лгал ради самой лжи. Главное – сказать как можно меньше. Если кто‑то никогда не узнает о нем правды, ее нельзя будет потом обратить против него. Ложью он покупал себе защиту. Стало быть, когда он являлся людям, видели они отнюдь не его самого, а изобретенную им личность, существо искусственное, которым он мог управлять для того, чтобы управлять другими. Сам же он оставался невидимкой, кукловодом за нитками своего второго «я», в темноте и одиночестве где‑то за шторкой.

Последние десять‑двенадцать лет жизни у него была постоянная подруга – эта женщина появлялась с ним на людях, играла роль его официальной спутницы. Время от времени невнятно поговаривали о свадьбе (по ее настоянию), и все подразумевали, что она – единственная, с кем он имел дело. Однако после смерти начали объявляться и другие женщины. Эта его любила, та его боготворила, третья собиралась за него замуж. Главную подругу явление всех прочих женщин шокировало: мой отец о них ей ни полусловом не обмолвился. Каждой скармливал что‑то свое, и каждая считала, что владеет им целиком и полностью. Как выяснилось, ни одна не знала о нем ничегошеньки. Ему удалось от них всех ускользнуть.

* * *

В одиночку. Но не в смысле одиночества. Не уединенно, как Торо, к примеру, удалившийся в изгнание, чтобы выяснить, где он; не одиноко, подобно Ионе, молившемуся об избавлении из чрева кита. В одиночку в смысле отшельничества. В том смысле, когда не нужно видеть себя, не нужно видеть себя глазами других.

Разговаривать с ним бывало непросто. Либо его не было, как случалось обычно, либо он набрасывался на тебя с ломкой своею шутливостью – просто еще одной разновидностью отсутствия. Словно пытаешься втолковать что‑то старому маразматику. Говоришь с ним, а ответа тебе нет, либо ответ неуместный, и видно, что за ходом твоей мысли отец не следил. В последние годы, беседуя с ним по телефону, я ловил себя на том, что говорю больше обычного, становлюсь агрессивно разговорчив, болтаю, себя не помня, в тщетной попытке удержать его внимание, вызвать отклик. После я неизменно чувствовал себя глупо за то, что лез из кожи вон.

Он не курил, не пил. Никакого голода по чувственным наслаждениям, никакой жажды к интеллектуальным удовольствиям. Книги ему наскучивали, и редкий фильм или театральная постановка не усыпляли. Даже на вечеринках бывало видно, с каким трудом он не закрывает глаза, и скорее чаще, чем нет, он не выдерживал и засыпал в кресле, а вокруг вихрилась болтовня. Человек без аппетитов. Казалось, ничем его не пронять, ему без надобности все, что бы мир ни предложил.

* * *

В тридцать четыре – женитьба. В пятьдесят два – развод. В каком‑то смысле все длилось много лет, хотя на самом деле заняло всего несколько дней. Отец никогда не был женатым человеком, никогда не был разведенным – пожизненный холостяк, кому просто выпала интерлюдия брака. Хоть он и не чурался супружеских обязанностей (был верен, обеспечивал жену и детей, нес бремя всей своей ответственности), ясно было, что не скроен он для этой роли. К ней у него просто не было таланта.

Когда мать вышла за него замуж, ей было всего двадцать один. В краткое жениховство свое он вел себя целомудренно. Ни дерзких увертюр, ни каких‑то задышливых атак возбужденного самца. Время от времени они держались за руки, обменивались учтивым поцелуем на ночь. Слов на признания в любви ни тот ни другая не тратили. Когда настала пора свадьбы, они оставались едва ль не чужими людьми.

Совсем немного погодя мать осознала свою ошибку. Не успел завершиться медовый месяц (тот, что так полно запечатлен на фотоснимках, которые я нашел: вот они вдвоем, к примеру, сидят на валуне у совершенно спокойного озера, за ними широкая полоса солнечного света уводит к поросшему соснами склону в тени, отец обхватил руками мать, и они смотрят друг на друга, робко улыбаясь, как будто фотограф вынудил их позировать слишком долго), медовый месяц еще не закончился, а мать понимала, что из этого брака ничего не выйдет. Она в слезах приехала к своей матери и сказала, что хочет с ним расстаться. Ее матери как‑то удалось убедить ее вернуться и попробовать жить дальше. И тут, не успела пыль осесть, моя мать поняла, что беременна. Вдруг стало слишком поздно делать что бы то ни было.

* * *

Иногда я об этом думаю: как меня зачали на том курорте для новобрачных в Ниагара‑Фоллз. Да не важно, где это произошло. Но мысль о наверняка же бесстрастных объятьях, о добросовестной возне вслепую под зябкими гостиничными простынями неизбежно приводила меня к покорному осознанию собственной непредвиденности. Ниагара‑Фоллз. Или риск слияния двух тел. И вот уже – я, случайный гомункул, вроде какого‑нибудь сорвиголовы в бочке, лечу над водопадами.

Прошло чуть больше восьми месяцев, и утром своего двадцать второго дня рождения мать проснулась и сообщила отцу, что ребенок на подходе. Чепуха, ответил он, до родов еще три недели, – и отправился на работу, а ее оставил без машины.

Она подождала. Подумала: а ну как он прав? Еще немного подождала, затем позвонила золовке и попросила отвезти в роддом. Тетка просидела с матерью весь день, каждые несколько часов звонила отцу, просила приехать. Потом, отвечал он, я сейчас занят, приеду, как смогу.

Чуть после полуночи я проклюнулся на свет, вперед задницей, несомненно – с воплями.

Мать ждала, когда отец появится, но приехал он лишь наутро – в сопровождении своей матери, которая желала осмотреть внука номер семь. Краткий нервный визит, затем – снова на работу.

Она, конечно, плакала. В конце концов, молодая же, не ожидала, что это будет так мало для него значить. Но он такого никогда не понимал. Ни в начале, ни в конце. Ему никогда не было возможно быть там, где есть. Сколько бы ни жил – всегда был где‑то еще, ни там и ни тут. Но точно никогда не тут. И никогда на самом деле не там.

* * *

Тридцать лет спустя та же маленькая драма повторилась. На сей раз я присутствовал и видел все своими глазами.

После того как сын родился у меня, я думал: ну хоть это‑то ему наверняка понравится. Ведь каждый мужчина счастлив стать дедом?

Мне хотелось видеть, как он воркует над младенцем, хотелось, чтоб он доказал мне, что способен, в конце концов, на проявление каких‑то чувств – что чувства у него все‑таки есть, как у других людей. И если б он выказал нежность к собственному внуку, не стало бы это косвенно проявлением нежности и ко мне? Голод по отцовской любви не утоляется, даже когда вырастаешь.

Но, с другой стороны, люди же не меняются. При всем при этом мой отец повидал своего внука лишь три‑четыре раза, и не было случая, чтоб он оказался способен выделить его из безликой массы младенцев, ежедневно рождающихся на свет. Дэниэлу исполнилось всего две недели, когда отец впервые его узрел. Отчетливо помню тот день: жаркое воскресенье в конце июня, накрыло тепловой волной, сельский воздух сер от влажности. Отец подъехал на машине, увидел, как моя жена укладывает младенца в коляску поспать, и подошел поздороваться. На десятую долю секунды сунул в коляску голову, выпрямился и сказал жене:

– Красивый ребенок. Желаю удачи, – после чего двинулся к дому. Точно так же мог бы сказать о каком‑то постороннем младенце в очереди к кассе в супермаркете. Весь остаток своего визита в тот день он даже не смотрел на Дэниэла и вообще ни разу не попросил его подержать.

* * *

Все это просто к примеру.

Невозможно, понимаю я, проникнуть в одиночество другого человека. Если мы действительно способны узнать другого человека, хоть немного, то лишь до той степени, на какую он сам позволит себя узнать. Скажет кто‑нибудь: я замерз. Или ничего не скажет, а мы просто увидим, как он дрожит. Так или иначе, мы поймем, что ему холодно. Но как быть с тем, кто ничего не говорит и не дрожит? Где все неподатливо, где все герметично и уклончиво, получится лишь наблюдать. Но можно ли разобраться в том, что наблюдаешь, – совершенно другой вопрос.

Не хочу ничего самонадеянно предполагать.

Он никогда не говорил о себе, никогда, похоже, не знал, что можно о чем‑то говорить. Как будто внутренняя жизнь ускользала даже от него самого.

Он не мог об этом разговаривать, а поэтому просто замалчивал ее.

Значит, если не остается ничего, одно молчание, не самонадеянно ли и с моей стороны говорить? И все же – если б хоть что‑нибудь было, не только молчание, испытывал бы я вообще нужду говорить?

Выбор у меня невелик. Я могу хранить молчание – либо говорить о том, что никак не подтвердишь. Уж во всяком случае, хочу выложить факты – так что прямее некуда, и пусть сами говорят за себя, что им угодно. Но даже факты не всегда правдивы.

Снаружи он был столь неумолимо нейтрален, поведение его до того ровно предсказуемо, что все, что б он ни делал, становилось сюрпризом. Невозможно поверить, что бывают такие люди – настолько бесчувственные, кому так мало надо от других. А если такого человека не существовало, значит, был какой‑то другой, он прятался в человеке, которого тут нет, и фокус, стало быть, как раз в том, чтоб его отыскать. При условии, что там есть кого искать.

Признать – с самого начала, – что по сути затея эта провальная.

* * *

Самое раннее воспоминание: его отсутствие. Все первые годы моей жизни он уезжал на работу рано поутру, пока я еще не проснулся, а возвращался намного позже того, когда меня укладывали спать. Я был маминым сыном и жил на ее орбите. Был маленькой луной, что вращалась вокруг ее гигантской земли, пылинкой в поле ее притяжения и управлял приливами, погодой, силами чувства. Он все время ей повторял: «Не хлопочи так, ты его избалуешь». Но здоровье у меня было так себе, и она этим пользовалась, чтобы оправдать все внимание, которое на меня изливала. Мы много времени проводили вместе, она – в своем одиночестве, а я – в своих коликах, терпеливо ждали в приемных врачей, чтобы кто‑нибудь подавил бунт, нескончаемо бушевавший у меня в животе. Уже тогда я льнул к этим врачам как‑то отчаянно, хотел, чтобы меня кто‑нибудь обнял. С самого начала, похоже, я искал отца, неистово стремился найти того, кто его бы напоминал.

Воспоминания позже: тяга. Рассудок мой всегда был готов отрицать факты по малейшему поводу, я упрямо продолжал надеяться на то, в чем мне вечно отказывали или что давали так редко и произвольно, что оно, казалось, происходит за пределами нормального опыта, в таком месте, где я нипочем не смогу прожить больше нескольких мгновений за раз. Не то чтоб я чувствовал, будто не нравлюсь ему. Он просто казался рассеянным, не был способен даже смотреть в мою сторону. А больше всего на свете мне хотелось, чтобы он меня замечал.

Чего угодно хватило бы, даже какой‑нибудь малости. Как, например, однажды вся семья в воскресенье попала в переполненный ресторан, нам пришлось дожидаться столика, и отец вывел меня наружу, достал теннисный мячик (откуда?), положил на тротуар пенни и завел со мной игру: попади в пенни мячиком. Мне тогда было не больше лет восьми‑девяти.

Если оглядываться, нет ничего обыденнее. Однако одно то, что меня взяли в игру, что мой отец как бы между прочим пригласил меня разделить с ним скуку, едва не сокрушило меня счастьем.

Чаще же случались разочарования. Какой‑то миг кажется, что он вроде бы изменился, немного приоткрылся – и бац, его уже нет. Тот единственный раз, когда мне удалось его убедить взять меня с собой на футбол («Гиганты» против «Чикагских кардиналов» на стадионе «Янки» или на «Поло‑Граундз», забыл где), он вдруг резко поднялся с места посреди последней четверти и сказал:

– Пора идти. – Ему не хотелось «попасть в толкучку» и застрять на выезде. Что б я ни говорил, ничего не убедило его остаться, и мы просто взяли и ушли, а игра была в самом разгаре. Неземное отчаяние, пока я шел за ним по бетонным пандусам, еще хуже – на парковке, а за спиной у меня ревет невидимая толпа.

Нипочем не поверить, что он знает, чего ты хочешь, предугадает, каково тебе может быть. То, что ему приходилось говорить все самому, портило удовольствие заранее, нарушало вымечтанную гармонию, не успеет прозвучать и нота. И потом, даже если скажешь ему, нет вовсе никакой уверенности, что он поймет, о чем ты.

* * *

Помню день, очень похожий на сегодняшний. Моросливое воскресенье, в доме летаргия и тишь: мир на среднем ходу. Отец дремал или только что проснулся, и я отчего‑то был с ним на кровати, мы одни в комнате. Расскажи мне что‑нибудь. Должно быть, с этого и началось. И оттого, что он ничего не делал, оттого, что еще дремал в дневной своей истоме, он сделал то, что я просил, – пустился рассказывать, глазом не моргнув. Помню все очень отчетливо. Как будто вышел только что из той комнаты с ее серым светом и путаницей одеял на кровати, будто лишь закрою глаза – и снова туда войду, стоит только захотеть.

Он рассказывал о своем старательстве в Южной Америке. То была повесть с увлекательными приключениями, исполненными смертельных опасностей, спасений, от которых волосы дыбом, и невозможных поворотов судьбы: он торил себе мачете тропу в джунглях, отбивался голыми руками от бандитов, пристрелил своего осла, когда тот сломал ногу. Язык его был цветист и причудлив, вероятно – эхо тех книжек, что он сам читал в детстве. Но увлек меня именно этот литературный стиль. Он не просто рассказывал мне новое о себе, снимая покровы с мира далекого прошлого, – он рассказывал все это новыми и странными словами. Этот язык был так же важен, как сама история. Он ей принадлежал и в некотором смысле был от нее неотличим. Сама странность ее была доказательством подлинности.

Мне не пришло в голову, что вся история может быть выдумана. Много лет потом я все еще верил ей. Даже когда перешагнул тот рубеж, когда уже мог бы догадаться, у меня все равно оставалось чувство, что в ней могла быть толика правды. Она давала мне, за что держаться в отце, и мне очень не хотелось ее отпускать. Наконец‑то у меня появилось объяснение его таинственным уверткам, его безразличию ко мне. Он был романтической фигурой с темным и волнующим прошлым, а его нынешняя жизнь – просто этакий привал, способ переждать, покуда не придет пора отправиться в следующее приключение. Он разрабатывал план, прикидывал, как снова заполучить золото, захороненное в самом сердце Анд.

* * *

В глубине сознания у меня желание сделать что‑нибудь необычайное, произвести на него впечатление поступком героических масштабов. Чем безразличней он был, тем выше для меня ставки. Но пусть мальчишеская воля цепка и идеалистична, она еще и до нелепости практична. Мне было всего десять лет, и не спасать мне никаких детей из горящего дома, никаких моряков из бушующего моря. С другой стороны, я хорошо играл в бейсбол, был звездой своей команды в лиге юниоров, и, хоть отец мой не интересовался бейсболом, я думал, что, если он увидит меня в игре, хотя бы разок, я предстану пред ним в новом свете.

Наконец он пришел на игру. В то время у нас гостили мамины родители, и на стадионе с ним появился дед, рьяный болельщик. То была особая игра в честь Дня памяти, трибуны полны. Если делать что‑то замечательное, сейчас – самое время. Помню, как заметил их на деревянных трибунах, отец – в белой рубашке без галстука, а дед накрыл лысину белым носовым платком, чтобы не пекло; вся сцена и сейчас у меня перед глазами, залитая этим ослепительным белым светом.

Не стоит, вероятно, и говорить, что я все испортил. Ударов не досталось, на поле я растерял самообладание, нервничал сильнее некуда. Из сотен игр, в которых я участвовал в детстве, эта была худшей.

После, идя со мной к машине, отец сказал, что я сыграл славно. Нет, ответил я, это было ужасно. Ну, ты же старался как мог, сказал он. Нельзя, чтобы каждый раз все получалось.

Он не то чтоб старался меня ободрить. Да и не пытался сказать гадость. Скорее говорил то, что в подобных случаях говорят другие, словно бы машинально. Это были положенные слова, однако произнесены без чувства, как упражнение в приличиях, вымолвлены тем же отвлеченным тоном, каким почти двадцать лет спустя он скажет: «Красивый ребенок. Желаю удачи». Я видел, что думает он о чем‑то совсем другом.

Само по себе это не важно. Важно вот что: я осознал, что, даже сделай я все, на что надеялся, его отклик был бы точно таким же. Преуспею я, провалюсь – ему, по сути, безразлично. Для него я определялся не тем, что делаю, а тем, что я есть, и это означало, что его восприятие меня не изменится никогда: мы сцеплены в несдвигаемых отношениях, отрезаны друг от друга, по разные стороны стены. Больше того – я понял, что совершенно тут ни при чем. Дело здесь в нем одном. Так в его жизни всё – он и меня видел словно бы в тумане своего одиночества, как будто я от него отделен многократно. Мир для него – что‑то дальнее, я думаю, в такое место он никогда не сможет поистине войти, а там вдали, меж всех теней, что проносит мимо него, родился я, стал ему сыном и вырос, словно еще одна тень, являюсь и исчезаю в полуосвещенном царстве его сознания.

* * *

С дочерью, родившейся, когда мне было три с половиной года, ему было как‑то полегче. Но в конце – бесконечно труднее.

Она была красивым ребенком. Необыкновенно хрупкая, с огромными карими глазами, что расплывались в слезах по малейшему поводу. Почти все время она была одна, крохотной фигуркой скиталась по воображаемым землям эльфов и фей, танцевала на цыпочках в кружевных балетных костюмах, пела так тихо, что лишь сама себя и слышала. Миниатюрная Офелия, уже, похоже, обреченная на жизнь нескончаемых внутренних борений. Друзей у нее было мало, трудно не отставать в школе, ее с самого раннего детства терзали сомнения, а оттого простейшие действия оборачивались кошмарами мук и крахов. Бывали истерики, взрывы жуткого плача, вечные всплески. Ничто, казалось, не получается подолгу хорошо.

Она лучше меня чувствовала тонкости несчастного брака вокруг нас, и неуверенность ее калечила, сокрушала. По крайней мере раз в день она спрашивала мать, «любит ли она папу». Ответ всегда был одинаков: «Конечно, люблю».

Ложь, должно быть, звучала не очень убедительно. Убеждай она, не было б нужды спрашивать то же самое на следующий день.

С другой стороны, трудно представить себе, как бы что‑нибудь стало лучше от правды.

* * *

От нее будто бы пахло беспомощностью. Первым порывом было защитить ее, уберечь от нападок мира. Как все прочие, отец ее баловал. Чем больше требовала она с нею тетешкаться, тем с большей готовностью он это делал. Она уже давно выучилась ходить сама, а он все равно упорно сносил ее вниз по лестнице на руках. Несомненно, делал он это по любви, с радостью, потому что она была его ангелочек. Но под всем этим тетешканьем таилось подразумеваемое: она никогда не сможет толком о себе заботиться. Для него она была не личностью, но ангелочком, и поскольку ее никогда не тянуло действовать самостоятельно, таковой стать она и не могла.

Мать, однако, видела, что происходит. Когда сестре исполнилось пять лет, она отвела ее на диагностическую консультацию к детскому психиатру, и врач порекомендовал начинать какое‑то лечение. Тем же вечером, когда мать рассказала отцу о результатах встречи, тот впал в ярость. Не дочь она мне и т. д. Известие о том, что его дочери требуется помощь психиатра, ничем не отличалось от объявления диагноза, что у нее проказа. Этого принять он не мог. Он не желал этого даже обсуждать.

Я вот что пытаюсь сказать. Его отказу заглядывать в себя под стать был такой же упрямый отказ смотреть на окружающий мир, принимать даже самые неопровержимые очевидности, которые тот подсовывает ему под нос. Вновь и вновь всю свою жизнь он смотрел на что‑либо в упор, кивал, а потом отворачивался и говорил, что этого здесь нет. И потому разговаривать с ним становилось почти невозможно. Пока выберешься с ним на общую почву, он возьмет лопату и раскидает ее прямо у тебя из‑под ног.

* * *

Много лет спустя, когда моя сестра пережила уже несколько серьезных нервных срывов, отец продолжал верить, что с нею все в полном порядке. Как будто биологически был неспособен признать ее недомогание.

В одной своей книге Р. Д. Лэнг[4] описывает отца кататонической девочки, который во всякий свой приход к ней в больницу хватал ее за плечи и тряс изо всех сил, приказывая «немедленно прийти в себя». Отец сестру мою не хватал, но отношение его было по сути таким же. Ей нужно одно, обычно говорил он, найти работу, подтянуться, зажить в реальном мире. Еще б не нужно. Только вот именно этого сделать она как раз и не могла. Она просто чувствительная, говорил он, ей нужно преодолевать свою робость. Одомашнив проблему до личностной причуды, он мог и дальше считать, будто все в порядке. То была не столько слепота, сколько нехватка воображения. В какой миг дом перестает быть домом? Когда крышу срывает? Когда бьют окна? В какой миг он превращается в кучу мусора? Она просто другая, говорил он, у нее все нормально. И вот однажды стены дома наконец обвалятся. Если же дверь еще стоит, нужно только пройти в нее – и ты снова в доме. Приятно спать под звездами. Дождик – ну и ладно. Ненадолго же.

* * *

Мало‑помалу ситуация ухудшалась, и отцу пришлось начать ее признавать. Но даже тогда, на каждом этапе такая уступка его бывала неортодоксальна, принимала эксцентрические, отменяющие себя формы. Он, к примеру, уверовал, что помочь ей может лишь ускоренная программа мегавитаминной терапии. То был химический подход к душевной болезни. Хотя так и не доказали эффективность подобного лечения, метод пользовался довольно широкой популярностью. Легко увидеть, почему он привлек отца. Тут не нужно бороться с ошеломительным эмоциональным фактом – болезнь можно рассматривать как физический изъян, такое, что лечится, как грипп. Болезнь превратилась во внешнюю силу, в некоего вредителя, которого можно истребить равной и противонаправленной внешней же силой. В его глазах моя сестра, как это ни странно, оставалась всем этим не затронутой. Она просто была полем, на котором грохочет битва, а это означало, что все происходящее на самом деле на нее не влияет.

Несколько месяцев он пытался убедить ее начать это мегавитаминное лечение – дошел до того, что сам принимал пилюли: доказать, что ее никто не отравит, – и когда наконец она сдалась, то начала принимать их не сразу, а лишь через неделю‑другую, если не больше. Витамины были дороги, но на них отец не скупился. А вот за другие виды лечения, напротив, он, негодуя, платить отказывался. Не верил, будто постороннему на самом деле небезразлично то, что с нею происходит. Все психиатры шарлатаны, их интересует только доить пациентов и ездить на роскошных машинах. Отказывался оплачивать счета, отчего лечение сестры ограничивалось лишь самым захудалым медицинским обслуживанием. Она бедствовала, своего дохода не было, но он ей не посылал почти ничего.

Зато с большой охотой готов был взять все в собственные руки. Хотя пользы от этого ни ему, ни ей не было никакой, он хотел, чтобы она поселилась у него в доме, чтобы за уход за ней отвечал он один. В своих‑то чувствах он уверен, он знал, что она ему не безразлична. Но потом, когда она взяла и приехала (на несколько месяцев, после очередного срока в больнице), он не нарушил своего обычного распорядка, чтобы сделать ей удобнее, – однако, как и раньше, почти все время проводил вне дома, а она оставалась бряцать призраком по пустому жилью.

Он был халатен и упрям. Но все равно под этим всем, я знаю, – мучился. Иногда мы с ним говорили о сестре по телефону, и голос его слышимо едва надламывался, будто он пытался подавить всхлип. В отличие от прочего, с чем ему приходилось бороться, болезнь моей сестры наконец его тронула – но лишь оставила по себе ощущение полной беспомощности. Для родителя нет большего отчаяния, нежели такая беспомощность. Ее приходится принимать, даже если не можешь. А чем больше ее принимаешь, тем сильней отчаяние.

Его отчаяние стало очень велико.

* * *

Бродя сегодня по дому, бесцельно, в унынии, ощущая, что утратил связь с тем, что пишу, я случайно наткнулся на вот эти слова из письма Ван Гога: «Как и всем прочим, мне нужны отношения дружбы, приязни или верного товарищества, я же не уличная водоразборная колонка или фонарный столб…»[5]

Вероятно, это на самом деле и важно: дойти до самой сути человечьего чувства, невзирая на очевидность.

* * *

Эти наималейшие образы: непослушные, завязли в иле памяти, не утопли, но и не достанешь. И все же каждый сам по себе – мимолетное воскрешение, мгновение, иначе потерянное. Как он ходил, к примеру, в причудливом равновесии, подскакивая на пятках, словно готов кинуться вперед, в неведомое, слепо. Или как сутулился над столом за едой, плечи напряжены, всегда просто потреблял пищу, никогда ее не смаковал. Или запахи, шедшие из машин, на которых он ездил на работу: пары бензина, подтекающее масло, выхлопы; мешанина холодных металлических инструментов; постоянный дребезг на ходу. Помню день, когда ехал с ним через центр Ньюарка, мне лет шесть тогда было, а он резко дал по тормозам, меня встряхнуло, голова вмазалась в торпеду – вдруг на машину налетел рой черных людей, проверить, все ли у меня в порядке, особенно старалась одна женщина, совала мне в открытое окно рожок ванильного мороженого, а я, помню, очень вежливо ей отвечал: «Нет, спасибо», – меня слишком ошарашило, я не понимал, чего на самом деле хочу. Или другой день в другой машине, несколько лет спустя, когда отец сплюнул в окно – и только тут понял, что оно закрыто; и мой безграничный, нелепый восторг при виде слюны, сползающей по стеклу. И все же маленьким он часто брал меня с собой в еврейские рестораны в кварталах, которых я раньше ни разу не видел, в темные места, где полно старичья, каждый столик украшен синеватой бутылкой зельтерской, а меня там начинало подташнивать, к еде я не прикасался и довольствовался тем, что наблюдал, как он поглощает борщ, пироги и вареное мясо с хреном. Меня‑то растили американским мальчиком, я о предках своих знал меньше, чем о шляпе Поскакуна Кэссиди[6]. Или как лет в двенадцать‑тринадцать мне ужасно хотелось пойти куда‑то с друзьями, и я позвонил ему на работу за разрешением, а он мне сказал в замешательстве, толком не зная, как это выразить: «Вы ж салаги еще», – и потом еще много лет мы с друзьями (один уже умер, от передоза героином) повторяли эти слова, как фольклор, как ностальгическую шутку.

* * *

Размеры его рук. Мозоли на них.

Съедал пенку с верхушки горячего шоколада.

Чай с лимоном.

Пары черных очков в роговых оправах разбросаны по дому: на кухонных стойках, на столах, на раковине в ванной – вечно раскрытые, лежат такие, словно странный биологический вид неучтенного животного.

Смотрю, как он играет в теннис.

Как у него иногда подгибались колени на ходу.

Его лицо.

Сходство с Эйбрэхэмом Линколном, и как люди всегда обращали на это внимание.

Его бесстрашие с собаками.

Его лицо. И опять – его лицо.

Тропические рыбки.

Он часто, казалось, становился рассеянным, забывал, где он, словно терял ощущение собственной непрерывности. От этого с ним случались неприятности: прибивал ногти молотком, в машине что‑то ломалось.

Его рассеянность за рулем: до того, что иногда пугало. Я всегда считал, что его доконает машина.

А так со здоровьем у него все было хорошо настолько, что он казался неуязвимым, не подверженным физическим недугам, поражающим всех нас. Как будто к нему ничего не липло.

* * *

Как он говорил: словно с огромным усилием всплывал из своего одиночества, словно голос у него заржавел, утратил привычку говорить. Он всегда много экал и мекал, откашливался, казалось, он захлебывается посреди фразы. Ощущалось – весьма отчетливо, – что ему неловко.

Точно так же меня в детстве постоянно развлекало, когда он где‑нибудь расписывался. Он не мог просто поднести перо к бумаге и писать. Как бы оттягивая бессознательно миг истины, он всегда изображал легкий предварительный росчерк, круговое движение в дюйме‑другом от бумаги, словно в воздухе муха жужжит и примеривается к точке посадки, а уж потом приступал. Усовершенствованная версия того, как в «Новобрачных» расписывался Нортон Арта Карни[7].

Он даже слова произносил странновато. «Нау» вместо «на», к примеру, будто бы росчерк руки у него отражался и в голосе. В этом слышалось что‑то музыкальное, воздушное. Когда он снимал трубку, тебя всегда приветствовало певучее «аллооу». Не столько смешно, сколько мило. Всегда казалось, что он слегка не в себе, будто не в ногу со всем остальным миром – но ненамного. Градус‑два, не больше.

Неизгладимые тики.

С ним иногда случались эти его припадки чокнутого напряжения, и он вечно выдавал крайне причудливые мнения – не всерьез вообще‑то, но с радостью играя в адвоката дьявола, чтоб только все шло живенько. Он дразнил людей, и у него улучшалось настроение, а после какого‑нибудь особо бессмысленного замечания кому‑нибудь он часто пожимал этому кому‑то ногу, обязательно там, где щекотно. Ему нравились подковырки – буквально.

* * *

Опять о доме.

Сколь небрежной бы ни казалась отцова забота о нем снаружи, сам отец в свою систему верил. Как безумный изобретатель, оберегающий секрет своего вечного двигателя, он никому не позволял вмешиваться. Раз мы с женой оказались между квартирами и вселились на три‑четыре недели к нему. Сочтя полумрак в доме унылым, мы раздвинули все шторы, впустить солнышка. Отец вернулся с работы домой и, увидев, что мы сделали, впал в безудержную ярость – совсем не пропорционально любому проступку, что мы бы могли совершить.

Такого рода гневу он редко давал волю – только если чувствовал, что его загнали в угол, посягнули на него, что присутствие других его сокрушает. Иногда такое вызывали денежные вопросы. Ну или какая‑нибудь мелочь: шторы на окнах, разбитая тарелка, вообще пустяк.

Тем не менее гнев в нем был, я полагаю, все время. Как и дом, хорошо организованный, однако распадавшийся изнутри, сам человек был спокоен, едва ли не сверхъестествен в своей невозмутимости, и все же подвержен бурной, неостановимой внутренней ярости. Всю свою жизнь он стремился избегать конфронтации с этой силой, воспитывал в себе некий автоматизм, который позволял бы ему огибать ее. Надежда на раз и навсегда закрепленные действия освобождала его от необходимости заглядывать в себя, когда требовалось принимать решение; с языка всегда быстро срывалось клише («Красивый ребенок. Желаю удачи»), а не те слова, что он выходил искать. Все это сплющивало его как личность. Но в то же время это его и спасало – оно давало ему жить. До той степени, в какой он был способен жить.

* * *

Из мешка разрозненных картинок: фотомонтаж, сделанный в студии Атлантик‑Сити где‑то в сороковых годах. Отца на снимке несколько, сидят вокруг стола, каждый снят под другим углом, поэтому сперва кажется, что это группа разных мужчин. Их окружает сумрак, позы их совершенно бездвижны – похоже, что они собрались на спиритический сеанс. А потом приглядываешься к снимку и начинаешь понимать, что все эти люди – один и тот же человек. Сеанс становится настоящим, он будто бы явился туда, чтобы вызвать лишь дух себя самого, вернуть себя из мертвых, как будто, размножив себя, он нечаянно заставил себя исчезнуть. Его там пятеро, однако сама природа этого монтажа не дает разным «я» возможности встретиться друг с другом взглядами. Каждый приговорен пялиться в пространство, словно под пристальными взглядами прочих, но ничего не видеть. Это изображение смерти, портрет человека‑невидимки.

* * *

Постепенно я начинаю сознавать нелепость задачи, которую сам себе поставил. У меня чувство, будто пытаюсь куда‑то дойти, словно знаю, что хочу сказать, но чем дальше иду, тем мне понятнее, что тропы к моей цели нет. С каждым шагом мне приходится измысливать путь, а это значит, что я никогда не могу быть уверен, где нахожусь. Такое ощущение, что хожу кругами, постоянно возвращаюсь по своим следам, разбегаюсь сразу во все стороны. А если и удается мне продвинуться, я вовсе не уверен, что дорога приведет меня туда, куда я, по‑моему, направляюсь. Бродишь в пустыне, но это вовсе не значит, что существует земля обетованная.

Когда я только начал, мне казалось, что все придет спонтанно, выльется, как в трансе. Так велико было у меня желание писать, что я думал – история напишется сама. Но слова пока приходят очень медленно. Не удается писать больше страницы‑двух – даже в лучшие дни. Я, кажется, инвалид, проклят некой неспособностью сознания сосредоточиться на том, что делаю. Вновь и вновь наблюдаю, как мысли мои отвлекаются от того, что́ передо мной. Не успеваю подумать одно, как оно вызывает что‑то еще, а за ним еще, пока подробности не громоздятся уже так плотно, что вот‑вот задушат меня. Никогда прежде настолько не осознавал я пропасти между думанием и писанием. Последние несколько дней вообще‑то я чувствую, что история, которую пытаюсь рассказать, как‑то несовместима с языком, что сила ее противодействия языку – в точности мера того, насколько я приблизился к тому, чтобы сказать что‑то важное, а затем, когда настает миг, когда я должен сказать что‑то поистине важное (при условии, что оно существует), сделать этого я не смогу.

Не зарастает рана, и я теперь сознаю, что она очень глубока. Акт письма не лечит меня, как я рассчитывал, а не дает ране затянуться. Временами я даже чувствую ее боль – она сосредоточилась у меня в правой руке, как будто стоит мне только взять перо и прижать его к странице, руку мою рвет на куски. Вместо того чтобы мне отца похоронить, эти слова поддерживают в нем жизнь, быть может – сильнее прежнего. Я вижу его не только каким он был, но и каков он есть, каким будет, и всякий день он тут – вторгается в мои мысли, подкрадывается ко мне без предупреждения: лежит в гробу под землей, тело еще не тронуто, ногти и волосы продолжают расти. Такое чувство, что, если мне следует что‑то понять, я должен пронзить этот образ тьмы, должен вступить в абсолютную тьму земли.

* * *

Кеноша, Висконсин. 1911 или 1912 год. Он и сам не уверен был в дате. В смятенье большой иммигрантской семьи свидетельства о рождении наверняка не считались шибко важными. Значение имеет то, что он был последним из пяти уцелевших детей – девочки и четверых мальчиков, все родились за восемь лет, – и что мать его, женщина крохотная и яростная, едва‑едва говорившая по‑английски, сохранила семью. Она была матриархом, абсолютным диктатором, первопричиной в центре вселенной.

Его отец умер в 1919‑м, а это значит, что безотцовщиной он не был лишь в раннем детстве. Когда маленьким был я, он рассказывал мне три разные истории о смерти своего отца. По одной версии его случайно застрелили на охоте. По другой – он упал с лестницы. По третьей – его убили в Первой мировой войне. Я понимал, что противоречия эти нелепы, но допускал, что, значит, и мой отец не знает правды. Он же был такой маленький, когда это случилось, – всего семь, и я прикидывал, что ему самому всего не рассказали. Но, с другой стороны, и тут нелепица. Кто‑нибудь из братьев наверняка бы ему все выложил.

Все мои двоюродные, однако, говорили мне, что им отцы тоже рассказывали по‑разному.

Никто никогда не говорил о моем деде. Лишь несколько лет назад я впервые увидел его портрет. Как будто вся семья сговорилась делать вид, что его никогда не существовало.

Среди фотографий, найденных месяц назад в доме у отца, был один семейный портрет из того времени в Кеноше. На нем все дети. Мой отец, не старше годика, сидит на коленях у матери, а остальные четверо стоят вокруг нее в высокой нескошенной траве. За их спинами два дерева, а за деревьями – большой деревянный дом. На этом портрете, кажется, проступает целый мир: отчетливо время, отчетливо место, нерушимо ощущение прошлого. Впервые взглянув на этот снимок, я заметил, что он разорван пополам, а затем неуклюже склеен опять: одно дерево на фоне зловеще висит в воздухе. Я допустил, что фотографию порвали случайно, и больше не задумывался. Когда же рассматривал ее вторично, присмотрелся к разрыву пристальней и обнаружил то, на что раньше, должно быть, по слепоте не обратил внимания. Я увидел, что за туловище одного моего дяди хватаются чьи‑то пальцы; весьма отчетливо увидел, что рука другого моего дяди покоится не на спине его брата, как я думал вначале, а на спинке стула, которого на снимке нет. И тут я понял, что в этом снимке странного: из него вырвали моего деда. Изображение искажено, потому что часть его уничтожили. Мой дед сидел на стуле рядом с женой, а один сын стоял у него между колен – и теперь его там не было. Остались лишь кончики его пальцев: он будто бы пытался снова выползти в картинку из какой‑то глубокой дыры времени, словно его сослали в другое измерение.

От всего этого меня затрясло.

* * *

О смерти моего деда я все узнал некоторое время назад. Если б не поразительное совпадение, известно бы ничего так и не стало.

В 1970 году одна моя двоюродная сестра поехала с мужем в отпуск в Европу. В самолете она оказалась рядом с каким‑то стариком, и, как это часто бывает с людьми, у них завязалась беседа, время скоротать. Выяснилось, что старик жил в Кеноше, Висконсин. Мою сестру это совпадение позабавило, и она обмолвилась, что там в детстве жил ее отец. Из любопытства старик спросил, как их фамилия. Когда она ответила, что Остер, старик побледнел. Остер? Ваша бабушка была не маленькая сумасшедшая такая, с рыжими волосами, нет? Да, это моя бабушка, ответила моя двоюродная сестра. Маленькая и сумасшедшая, с рыжими волосами.

И он рассказал ей историю. Случилось это больше полувека тому, однако все важные подробности он помнил.

Вернувшись домой из отпуска, этот старик разыскал газетные статьи в связи со своей историей, отсветокопировал их и прислал моей двоюродной сестре. Вот его письмо, которое к ним прилагалось:

15 июня, 70

Уважаемые −− и −−,

приятно было получить ваше письмо, и хоть казалось, что задача трудная, мне внезапно повезло. – Мы с Фрэн пошли ужинать с Фредом Плонсом и его женой, а жилой дом на Парк‑авеню у вашей семьи купил отец Фреда. – М‑р Плонс года на три моложе меня, но утверждает, что случай (в то время) его заворожил, и он помнил из него довольно много. – Он утверждал, что вашего деда первым погребли на Еврейском кладбище здесь в Кеноше. – (До 1919 года у евреев в Кеноше не было своего кладбища, своих близких люди хоронили либо в Чикаго, либо в Милуоки.) С такими сведениями мне без труда удалось найти участок, на котором похоронен ваш дед. – Также я сумел установить дату. Остальное – в копиях, которые я вам направляю. –

Прошу вас только, чтобы ваш отец

никогда не узнал о тех сведениях, что я вам

передаю, – мне бы не хотелось причинять

ему больше страданий, чем он уже

претерпел…

Надеюсь, это прольет какой‑то свет на действия вашего отца в последние годы.

С теплейшими пожеланиями вам обоим –

Кен и Фрэн

Газетные статьи лежат у меня на столе. Теперь, когда пришло время о них писать, я с удивлением ловлю себя на том, что всеми силами откладываю. Оттягивал все утро. Вынес мусор на помойку. Почти час играл с Дэниэлом во дворе. Прочел всю газету – вплоть до таблицы счетов бейсбольных матчей весеннего тренировочного сезона. Даже теперь, когда пишу о своем нежелании писать, понимаю, что мне как‑то невозможно не сидится на месте: через каждые несколько слов я вскакиваю, хожу по комнате, слушаю, как ветер снаружи колотит по стене незакрепленными желобами. Меня отвлекает малейшее.

Дело не в том, что я боюсь правды. Я не боюсь даже выложить ее. Моя бабушка убила моего дедушку. 23 января 1919 года, ровно за шестьдесят лет до кончины моего отца, его мать застрелила его отца в кухне их дома на Фримонт‑авеню в Кеноше, Висконсин. Сами факты беспокоят меня не больше, чем можно было бы рассчитывать. Трудно видеть их напечатанными – эксгумированными, так сказать, из царства тайн и превращенными в общественное достояние. Статей больше двадцати, почти все – длинные, все – из газеты «Кеноша Ивнинг Ньюз». Даже в этом еле разборчивом виде, чуть ли не полностью затененные возрастом и превратностями светокопирования, они все равно способны шокировать. Предполагаю, они типичны для журналистики того времени, но сенсационности им это не убавляет. В них смесь скандалезности и сентиментальности, усиленная тем фактом, что люди, о которых речь, – евреи, а потому странны едва ли не по определению, что придает всему отчету оттенок плотоядный и высокомерный. Однако, даже и с недостатками стиля, все факты на месте. Не думаю, что они объясняют всё, но бесспорно объясняют они многое. Мальчик не может пережить подобное так, чтобы оно не повлияло на него, когда он вырастет и станет мужчиной.

* * *

На полях этих статей я едва могу разобрать новости того времени помельче, события, низведенные почти до полной незначительности в сравнении с убийством. К примеру: из Ландверканала извлекли тело Розы Люксембург[8]. К примеру: Версальская мирная конференция. И далее, день за днем, сквозь нижеследующее: дело Юджина Дебза[9]; извещение о первой кинокартине Карузо[10] («Ситуации… как сообщается, весьма драматичны и исполнены трогательной душевной притягательности»); сводки с полей сражений русской Гражданской войны; похороны Карла Либкнехта и тридцати одного спартаковца («Более пятидесяти тысяч человек прошли маршем в процессии, растянувшейся на пять миль. Целых двадцать процентов их несли венки. Ни кличей, ни призывов не раздавалось»); ратификация поправки о сухом законе («Уильям Дженнигз Брайан[11], человек, прославивший виноградный сок, самолично присутствовал с широкой улыбкой»); забастовка текстильщиков в Лоренсе, Массачусеттс, организованная «Шатунами»[12]; смерть Эмилиано Сапаты, «бандитского вожака из южной Мексики»[13]; Уинстон Чёрчилл[14]; Бела Кун[15]; премьер Lenine (sic); Вудро Уилсон[16]; Демпси против Уилларда[17].

Я перечитал статьи об убийстве десяток раз. И все равно мне трудно поверить, что мне они не приснились. Они предстают передо мной со всею силой уловки подсознания, искажая реальность, как это бывает в снах. Потому что огромные заголовки, объявляющие об убийстве, затмевают собой все остальное, что в тот день происходило в мире, придают событию ту же эгоцентрическую важность, которую мы приписываем произошедшему в нашей частной жизни. Сродни рисунку, сделанному ребенком, когда его донимает некий невыразимый страх: самое важное – всегда самое большое. Перспектива теряется в угоду пропорциям – которые диктует не глаз, но требование рассудка.

Я читаю эти статьи как исторический отчет. Но также – как наскальную роспись, обнаруженную на внутренних стенах пещеры моего собственного черепа.

* * *

Заголовки первого дня, 24 января, покрывают более трети первой полосы:

ХЭРРИ ОСТЕР УБИТ, ЖЕНА ЗАДЕРЖАНА ПОЛИЦИЕЙ

Бывший Известный Оператор Недвижимости Застрелен Насмерть В Кухне Дома Его Супруги В Четверг Вечером После Семейной Ссоры Из‑За Денег – И Женщины

ЖЕНА УТВЕРЖДАЕТ: МУЖ – САМОУБИЙЦА

У Покойного Пулевые Ранения В Шее И Левом Бедре, И Супруга Признает, Что Револьвер, Из Которого Стреляли, – Ее Собственность; Девятилетний Сын, Свидетель Трагедии, Может Владеть Ключом К Разгадке.

Если верить газетам, «Остер и его супруга разошлись уже некоторое время назад, и заявление о разводе подано в Окружной суд Кеноши. Несколько раз они спорили из‑за денег. Кроме того, они ссорились из‑за того, что Остер [нрзбр] дружелюбен с молодой женщиной, известной его супруге как “Фэнни”. Считается, что “Фэнни” фигурировала в неурядицах, непосредственно предшествовавших стрельбе…»

Поскольку моя бабушка ни в чем не признавалась до 28‑го числа, поначалу не очень понятно, что произошло на самом деле. Дед (которому было 36 лет) пришел домой около шести вечера с «нарядами» для двух своих старших сыновей, а «свидетели утверждают, что миссис Остер была в это время в спальне – укладывала Сэма, самого младшего сына, в постель. Сэм [это мой отец] заявил, что не видел, как мать достает револьвер из‑под матраса, пока его укладывали на ночь спать».

Судя по всему, дед зашел на кухню починить электрический выключатель, и один из моих дядьев (второй младший сын) держал свечку, чтобы ему было лучше видно. «Мальчик заявил, что его охватила паника, когда он услышал выстрел и увидел револьверную вспышку, и он выбежал из кухни». По словам моей бабушки, ее муж застрелился сам. Она призналась, что они спорили из‑за денег, а «потом он сказал, продолжала она, что “конец тут будет либо тебе, либо мне”, и стал мне угрожать. Я не ведала, что револьвер у него. Я его хранила под матрасом своей постели, и он об этом знал».

Поскольку моя бабушка почти не говорила по‑английски, я допускаю, что и это ее утверждение, и все остальные, приписанные ей, сочинены репортером. Что бы она там ни сказала, в полиции ей не поверили. «Миссис Остер повторила свой рассказ различным офицерам полиции, ничего в нем коренным образом не меняя, и выразила величайшее удивление, когда ей сообщили, что она будет задержана полицией. С великой нежностью она поцеловала малютку Сэма на сон грядущий, после чего отправилась в окружную тюрьму… Двое мальчиков Остеров прошлой ночью стали гостями управления полиции – они ночевали в помещении для инструктажа, а наутро, по‑видимому, вполне оправились от испуга, который пережили в результате трагедии, случившейся у них дома».

К концу статьи приводится вот какая информация о моем деде: «Хэрри Остер был уроженцем Австрии. В эту страну он приехал несколько лет назад и жил в Чикаго, Канаде и Кеноше. Они с супругой, согласно изложенному полиции, позднее вернулись в Австрию, но бабушка присоединилась к супругу в этой стране, примерно когда они приехали в Кеношу. Остер приобрел несколько жилых зданий во втором районе и некоторое время осуществлял крупномасштабные операции. Он выстроил большое трехквартирное здание на Южной Парк‑авеню и еще одно, известное как “Квартиры Остера” – на Южной Эксчейндж‑стрит. Шесть или восемь месяцев назад начались его финансовые неудачи… Не так давно миссис Остер обратилась в полицию за помощью в слежке за мистером Остером, поскольку, утверждала она, у него завязались отношения с молодой женщиной, которые, по ее убеждению, нуждались в разбирательстве. Именно так полиции впервые стала известна женщина “Фэнни”… Многие видели Остера и беседовали с ним днем в четверг, и все эти люди утверждают, что выглядел он нормально и признаков желания наложить на себя руки не проявлял…»

* * *

Назавтра состоялось дознание коронера. Вызвали давать показания моего дядю – как единственного свидетеля инцидента. «Грустноглазый маленький мальчик, нервно покручивая в руках вязаную шапочку, в пятницу днем написал вторую главу детектива с убийством Остера… Его попытки спасти семейное имя были трагически жалки. Снова и снова, будучи спрошенным, ссорились ли его родители, он отвечал: “Они просто разговаривали”, – покуда наконец, очевидно вспомнив о присяге, не добавил: “И, может, ссорились тоже – ну, немножко”». Статья описывает присяжных так: «Их до странного тронули попытки мальчика защитить своих и отца и мать».

Самоубийство явно никого не убеждало. В последнем абзаце репортер писал, что «официальные лица намекают на поразительную природу развития некоторых событий».

* * *

Затем состоялись похороны. Анонимному репортеру они предоставили возможность скопировать отборнейшие интонации викторианской мелодрамы. Теперь убийство уже было не просто скандалом. Оно превратилось в волнующее развлечение.

ВДОВА НЕ ПРОЛИВАЕТ СЛЕЗ У МОГИЛЫ ОСТЕРА

Миссис Анна Остер Под Охраной На Похоронах Мужа Хэрри Остера В Воскресенье.

«С сухими глазами и без единого признака чувств или скорби миссис Хэрри Остер, задержанная в связи с таинственной кончиной ее супруга Хэрри Остера, в воскресенье утром под охраной посетила погребальную службу по человеку, в связи с чьею смертью она задержана… Ни в часовне Кроссин, где впервые с вечера четверга она взглянула в мертвое лицо своего супруга, ни на кладбище не являла она ни малейших признаков слабости. Единственный намек на уступку жуткому напряжению этого испытания она выказала над могилой после окончания погребения – попросила о беседе сегодня днем с преп. М. Хартманом, пастором конгрегации Б’най Задек… Когда обряд завершился, миссис Остер спокойно запахнула потуже на шее воротник из лисьего меха и дала полиции знать, что готова уйти… После кратких ритуальных церемоний на Висконсин‑стрит выстроилась похоронная процессия. Миссис Остер также попросила дозволения присутствовать на кладбище, и просьбу ее полиция с готовностью удовлетворила. Казалось, она весьма недовольна тем, что ей не предоставили средства перемещения, – быть может, вспоминая тот краткий период явного благосостояния, когда в Кеноше видели лимузин Остеров… Испытание до крайности затянулось, ибо при подготовке могилы случилась какая‑то задержка, и, ожидая, она подозвала к себе Сэма, самого младшего мальчика, и запахнула у него на шее воротник. Она тихо поговорила с ним, но за этим исключением хранила молчание, пока погребение не завершилось… На похоронах выделялся Сэмюэл Остер из Детройта, брат Хэрри Остера. С особым тщанием он заботился о младших детях и предпринимал попытки утешить их в скорби… В речах своих и общем расположении Остер, казалось, весьма огорчен смертью своего брата. Он явно давал понять, что не верит в теорию самоубийства, и высказывал замечания, отдававшие обвинениями вдовы… Преп. М. Хартман… произнес над могилой красноречивую проповедь. Он сокрушался о том, что первым человеком, похороненным на этом кладбище, стала жертва насилия, убитая в самом расцвете лет. Он отдал дань предприимчивости Хэрри Остера, однако посетовал на его безвременную кончину… Вдову, похоже, дань памяти ее покойному супругу не тронула. Она равнодушно распахнула пальто, дабы позволить патриарху сделать надрез на ее вязаном свитере в знак скорби, предписываемый иудейской верой… Официальным лицам Кеноши не удается отказаться от подозрения, что Остера убила его супруга…»

* * *

На следующий день, 26 января, газета напечатала известие о признании вины. После встречи с раввином она потребовала беседы с начальником полиции. «Войдя в комнату, она немного дрожала и была просто‑напросто взволнована, когда начальник полиции предложил ей стул. “Вы знаете, что нам сообщил ваш мальчик, – начал последний, осознав, что настал нужный психологический момент. – Вы же не хотите, чтобы мы считали, будто он нам врет, правда?” И мать, чье лицо не один день несло на себе такую личину, чтобы не проявлять никакого ужаса, скрытого под нею, сорвала с себя всю маскировку, вдруг стала нежна и, всхлипывая, выложила свою страшную тайну. “Он вообще вам не соврал; все, что он вам сказал, – правда. Я его застрелила и хочу в этом признаться”».

Вот ее официальная явка с повинной: «Меня зовут Анна Остер. Я застрелила Хэрри Остера в городе Кеноша, штат Висконсин, 23‑го числа января месяца 1919 года от Р. Х. Я слышала, как люди отмечали, будто слышали три выстрела, но я не помню, сколько в тот день было сделано выстрелов. Причина застрелить оного Хэрри Остера у меня была в том, что оный Хэрри Остер со мной плохо обращался. Я совсем как помешалась, когда застрелила оного Хэрри Остера. Я никогда не думала стрелять в него, оного Хэрри Остера, до того мига, как выстрелила в него. Думаю, это тот самый револьвер, из которого я застрелила оного Хэрри Остера. Заявление это я делаю по собственной воле и без всякого к нему принуждения».

Репортер продолжает: «На столе перед миссис Остер лежал револьвер, из которого ее супруг был застрелен насмерть. Говоря о нем, она коснулась его неверной рукой, а затем отняла ее с заметною дрожью ужаса. Ничего не произнеся, начальник отодвинул оружие в сторону и спросил миссис Остер, не желает ли она добавить чего‑либо к уже сказанному. “Пока всё, – сдержанно ответила она. – Вы за меня подпишите, я свой значок поставлю”… Ее распоряжению – на краткий миг она вновь показалась чуть ли не царственной – повиновались, она заверила подпись и попросила вернуть ее в камеру…»

* * *

При предъявлении обвинения на следующий день ее адвокат подал заявление о невиновности. «Укутанная в плисовое пальто и боа из лисьего меха, миссис Остер вошла в зал суда… Садясь перед судейской трибуной, она улыбнулась знакомой в публике».

По собственному заверению репортера, слушание прошло «без происшествий». Но все равно он не смог воздержаться от такого замечания: «Инцидент произошел по ее возвращении в зарешеченную комнату, прокомментировав собой состояние рассудка миссис Остер… Женщину, задержанную по обвинению в связи с женатым мужчиной, доставили в тюрьму для заключения в соседней камере. Завидя ее, миссис Остер осведомилась о новоприбывшей и выяснила, в чем суть дела. “Ей нужно десять лет дать, – произнесла она, когда безжалостно лязгнула железная дверь. – Я здесь из‑за таких, как она”».

* * *

После некоторых запутанных юридических дискуссий о выпуске под залог, о которых изощренно сообщалось следующие несколько дней, ее освободили. «“Вы отдаете себе отчет, что эта женщина не предстанет перед судом?” – спросил суд у адвокатов. Ответил адвокат Бейкер: “Ну куда денется женщина с пятерыми такими детьми? Она привязана к ним, и суд сам видит, что они привязаны к ней”».

Неделю пресса молчала. Затем, 8 февраля, появилась заметка об «активной поддержке, какую оказывают этому делу некоторые газеты, публикуемые на еврейском языке в Чикаго. В отдельных содержались колонки, где их авторы рассматривают судебный прецедент миссис Остер, и заявляется, что статьи эти сильно подхлестывают ее защиту… В пятницу днем миссис Остер с одним из детей сидела в кабинете своего адвоката, пока зачитывались выдержки из этих статей. Она всхлипывала, как дитя, когда переводчик читал адвокату содержимое этих газет… Адвокат Бейкер объявил сегодня утром, что защита миссис Остер будет основана на эмоциональном расстройстве… Ожидается, что процесс над миссис Остер станет одним из самых интересных процессов об убийстве, что когда‑либо проходили в Окружном суде Кеноши, а к настоящему времени ожидается, что имеющий общественный интерес очерк в защиту женщины получит развитие в основном на суде».

* * *

Затем месяц – ничего. 10 марта заголовки гласили:

АННА ОСТЕР ПЫТАЛАСЬ ПОКОНЧИТЬ С СОБОЙ

Попытка самоубийства произошла в Питерборо, Онтарио, в 1910 году – принятием карболовой кислоты и последующим включением газа. Адвокат сообщил эти данные суду для того, чтобы ему предоставили отсрочку в процессе для получения дополнительного времени на подготовку письменных показаний под присягой. «Адвокат Бейкер утверждал, что в то же время эта женщина подвергала опасности жизни двух своих детей, а настоящая история о попытке самоубийства важна для того, чтобы показать, в каком состоянии рассудка находится миссис Остер».

* * *

27 марта. Процесс назначен на 7 апреля. После этого – еще неделя молчания.

А потом, 4 апреля, как будто все стало как‑то скучновато, – новое развитие событий.

ОСТЕР СТРЕЛЯЕТ ВО ВДОВУ БРАТА

«Сэм Остер, брат Хэрри Остера… совершил неудачную попытку отомстить за смерть своего брата сегодня утром вскоре после десяти часов, выстрелив в миссис Остер… Это случилось прямо у бакалейного магазина Миллера… Остер вышел вслед за миссис Остер на улицу и один раз выстрелил в нее. Хотя пуля не задела миссис Остер, она упала на тротуар, а Остер вернулся в магазин с объявлением, согласно показаниями свидетелей: “Что ж, я рад, что это сделал”. После чего он спокойно дождался ареста… В полицейском участке… Остер, совершенно расклеившись, предоставил объяснения инциденту… “Эта женщина, – сказал он, – убила четверых моих братьев и мою мать. Я пытался помочь, но она не давала”. Затем, когда его уже уводили в камеру, он, всхлипнув, выкрикнул: “Но Бог возьмет на себя мою роль, я это знаю”… В камере Остер объявил, что все свои силы прилагал к тому, чтобы помочь детям своего покойного брата. В последнее время ему никак не давал успокоиться тот факт, что суд отказал ему в назначении распорядителем наследства – они объявили, что у вдовы в данном случае имеются права… “Никакая она не вдова, – заметил он по поводу утреннего инцидента. – Она убийца, и никаких прав у нее быть не должно…”…Сразу привлекаться к суду Остер не будет, чтобы тщательно расследовать этот случай. Полиция признает, что смерть его брата и последовавшие за ней события могли так его тяготить, что он не способен нести полной ответственности за свой поступок. Несколько раз Остер выразил надежду тоже умереть, поэтому предпринимаются все меры предосторожности, чтобы он не смог наложить на себя руки…»