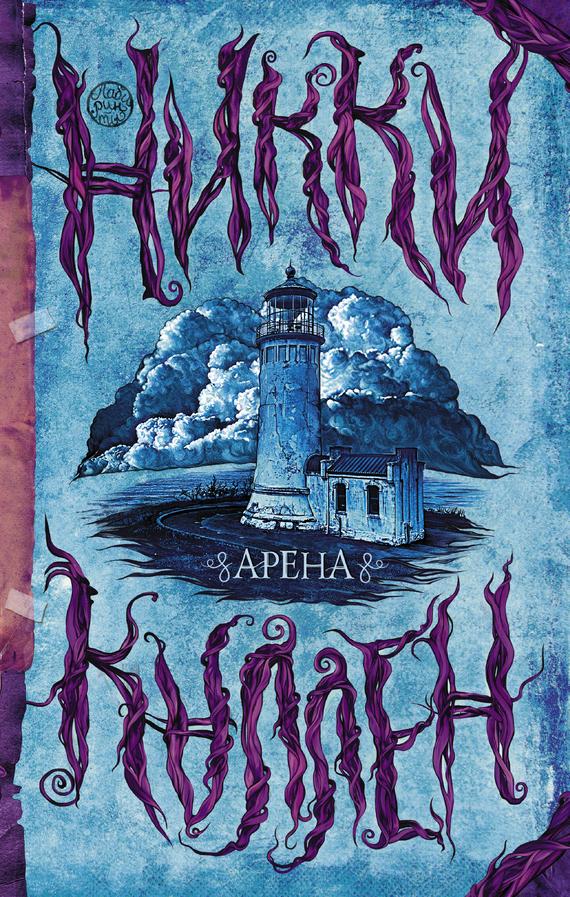

Арена (Никки Каллен)

Никки Каллен

Арена

Лабиринты Макса Фрая

* * *

В 1984 году у группы Duran Duran вышел концертник под названием «Arena». На том диске, который есть у меня, десять песен. Мне всегда хотелось сказать Duran Duran, как они прекрасны. И я решила написать свою «Арену»; названия рассказов – это названия песен из альбома. Просто и концептуально, как тыквенные семечки.

Duran Duran, вы прекрасны!

Все прочие упомянутые?использованные имена, цельные или разбросанные, типа Даниэле Рустиони, Кайла Маклахлана, Венсана Касселя, Сина – это не совпадения – это все те же – тоже признания в любви.

Никки Каллен

Is there something i should know?

Мой отец был военным; окончил Суворовскую академию, «сурововскую» – как он называл ее в разговорах только для нас, «мальчиков», братьев, его двух сыновей; иногда младший брат просил его рассказать – о мечте, о решении; он зачитывался по ночам наполеоновским «Египетским походом», воспоминаниями маршала Жукова; мама вздыхала, будто роняла тяжелое, уходила на кухню, где всегда на холодильнике лежала книга Хмелевской, и курила – длинные белые сигареты, похожие на восковые свечки в православных церквях; она очень быстро устала быть женой военного; каждый переезд для нее становился не обретением, а потерей. А мы втроем оставались разговаривать; это мы умели: строить планы, прожекты по старому стилю; сидеть в креслах – их под нас тоже было три, голубых, плюшевых, с огромными, как лапы, подлокотниками, словно из мультиков медведи; «истинная сущность ваших душ», – приговаривала мама, когда в очередной раз, переезжая, приходилось тащить их на этажи. Жизнь родителей тогда казалась предметом с распродажи – ненужным, но красивым, то, что вспоминаешь, уехав надолго. А своя – белым пляжем в пасмурный день: только проснулся, отпуск, раннее утро, серая пена, выброшенные на берег ночным штормом морская капуста и отполированное стекло. Я всегда собираю такое стекло на море – гладкое, непрозрачное, – как жаль, что не это – деньги… Брат тоже мечтал стать военным; и стал; сейчас он где?то в раскаленной стране, пишет мне иногда письма, словно и не уезжал никуда – словно мы никогда не росли, не взрослели, не расставались; словно он пишет их сам себе; через времена; своему придуманному брату; как я отвечаю ему – не зная, какого цвета сейчас у него глаза. Прошла тысяча лет – двадцать восемь тысяч лет, фантастическое число, фильм «Солярис», замкнутое пространство, придуманное и повторяемое; я разошелся с женой и живу на белом пляже, сочиняю воспоминания, гуляю с собакой, боюсь ее потерять, замерзнуть сердцем. Еще здесь наступает осень, и море выбрасывает по утрам на бледный, как усталые лица, берег морскую капусту и отполированное стекло…

В год, когда брат поступил в академию – мама выкурила на кухне три пачки, я выносил мусор и сохранил одну, – мы опять переехали. Таскать кресла отец нанял грузчиков. Город был небольшой, очень старый; около тысячи лет; из такси он показался мне иллюстрацией к сказкам братьев Гримм. В несколько подъездов дом – из красного кирпича, высокие, узкие, словно стрелы, окна, словно не дом, а храм, – и всюду плющ; сердцевина лета, сирень, жасмин, отравленные короли. Я отнес документы в школу через два квартала – таких же зеленых и готических; а на обратном пути влюбился в девушку: она шла, легкая, как туман, в белом платье – абсолютно белом, хотя был конец рабочего дня, – восхищаюсь людьми, умеющими носить белый цвет, не собирая на подол и локти всю мировую пыль. Волосы у нее были темные, как и глаза – карие; лицо благородное, словно серебро, – я поймал отражение в витрине. Она заметила, что я иду за ней, улыбнулась. В руках она несла толстые, как плюшевые игрушки, пакеты из супермаркета. Я смутился и отстал; зашел в чужой двор – смотреть на красный кирпич стен столетней давности. Старушка, сторожившая на лавочке белье, рассказала, что весь этот квартал застраивался для купцов первой гильдии, – почти все они были связаны родственными отношениями, потому?то все дома одинаковые. «И кто здесь теперь только не живет, от привидений до странников»; и я ушел, рассказав в натуральный обмен основное о своей семье. Мир наполнился сказкой. Никогда он не был для меня отчаянием или страхом; не потому что я счастлив или глуп, надеюсь, – просто мне всегда хотелось говорить – рассказывать – слушать – сейчас писать – как слабость; другие любят сладкое. Когда облекаешь действительность в слова, она теряет общечеловеческий смысл – и становится твоей собственностью, как чувства, успевшие спрятаться в дневник; можно превратить во что хочешь. Вы когда?нибудь играли в «секретики»: когда роешь в земле ямку, кладешь обыкновенный фантик и сверху стекло, и закапываешь, несколько дней молчишь, а потом берешь друга и начинаешь искать, повествуя о невиданной красе? Вот что был для меня мир и что есть теперь – мое воспоминание о той осени в противовес этой – первой старой…

Я искал секрет. Разгадку и при этом – загадку. Все зашифровывал и терял ключ, потом с наслаждением, присущим глотку воды, вспоминал место и звук. Истории, реальность для которых – повод уйти в придумывание историй. Иногда мне казалось, когда я сидел в комнате, полной людей, что зашелестят крылья – огромные, как мосты, – разворачиваясь, будто веер, у меня за спиной…

У нашего подъезда тоже сидели на лавочке старушки. Их кожа напоминала мне газетную бумагу. Они проводили меня взглядами, похожими на снежки за шиворот; дома мама готовила обед.

– Люк, – меня назвали, кстати, в честь Скайуокера, – пока ты не успел скинуть кроссовки, сходи в магазин за солью, а то будете как в «Короле Лире» – страдать без любви…

Я спустился на один пролет – третий этаж – и, передумав идти в магазин, позвонил в первую дверь. Двери, кстати, тоже были одинаковыми, как белые рубашки, – сплошь подделка под черное дерево. Звонок отозвался в глубине квартиры эхом – словно там не было никакой мебели, а лишь полный зеркал танцевальный зал. Потом залаяла собака – тоже издалека; словно в квартире таились целые вересковые пустоши и кто?то охотился; а потом шаги – и дверь открылась, стремительно, как ветер в лицо, – я чуть не упал.

– Да?

Он был моих лет, ну, может, чуть старше – оттого, что глаза темнее и синева на щеках. Бледный, как вещи в сумерках; темные волосы в очень красивом проборе и с челкой, как с фотографий начала века; эдакий Феликс Юсупов. Нос и губы – как нарисованные карандашом средней твердости. Белая рубашка и черные узкие бархатные брюки; босиком. До этого я никогда не видел столь красивых людей – только та девушка в витрине – она напоминала его отражение. Собака, стройная, как туфли на шпильке, колли, запуталась в его ногах.

– Да? – повторил он. – Ты что, оглох? – будто мы прожили вместе не одну жизнь и здорово надоели друг другу – мушкетеры сто сорок лет спустя.

– У вас не будет соли?

– Соли? Которую в еду кладут?

– А есть еще какая?

– Для ванн, у меня сестра любит…

– Давайте, если не жалко.

Он смотрел на меня минуту – с тех пор мне нравятся кинофильмы, использующие молчание, как диалог; потом засмеялся:

– Ты кто? – вот так и выбираешь свою судьбу; но я не успел ответить: сзади меня раздался женский голос:

– Кароль, здравствуй, а кто этот мальчик?

Колли прыгнула сквозь меня в ее объятия – я обернулся, и это была девушка из витрины: вблизи она оказалась настоящей красавицей, словно кольцо из стекла или словарь с застежками, в перламутровом переплете.

– Не знаю; позвонил, попросил соли, не представился.

– Да, не по?английски как?то, – и я представился: – Люк, ваш новый сосед с четвертого.

– А, вы та семья военного, – сказала девушка и заволокла колли в прихожую, сняла ошейник и поводок с вешалки, полной шляп – соломенных, фетровых, с цветами, ягодками, шарфами – словно театральная гримерка. – Кароль, помоги, – парень придержал морду собаки. – А мы брат и сестра, Кароль и Каролина…

– Карамболина, Карамболетта, – спел Кароль фантастически серебристым голосом и подмигнул; пол под моими ногами превратился в стеклянный, и заплавали золотые, пурпуровые рыбы – настолько фантастическими, невероятными были эти брат и сестра, сказочными, как музыка Dead Can Dance, прикосновение к другим мирам. Потом Каролина вышла с собакой, оставив пакеты в прихожей; Кароль сел на черный, без пылинок, песчинок, словно черная дыра, ковер и стал в них шариться по?детски – в поисках интересного.

– Ничего интересного, – констатировал; я же все это время стоял у приоткрытой двери и наслаждался, словно видом из окна: сосны, водопад, Твин Пикс на краю земли. – Можешь сам посмотреть. Ни шоколада «далматинец», ни орехового масла, ни клубничного или персикового венгерского компота…

– Любишь сладкое?

– Люблю.

– Не по?мужски.

– Я не настаиваю на своей мужской природе, как перец на водке, – и засмеялся, будто кто?то поскользнулся на банановой кожуре, – а, ты же любишь соль… Селедку, наверное, винегрет, бульоны всякие… Огурцы. Все, что полезно. Морковку с чесноком…

– Слушай, ты дашь мне соль? А то мы с папой останемся без обеда.

Он неохотно встал, отряхнулся, как от воды, и ушел на кухню, стукнул шкафом, как кулаком; я не удержался, заглянул в пакеты: два палмоливовских геля для душа, бледно?желтые, как луна на исходе, банановые яблоки, черный хлеб, булочки с корицей, всякие крупы, пакеты молока, йогурты… Он кашлянул у меня над ухом – я покраснел, взял соль на белом стеклянном блюдечке и ушел; дверь за мной тяжело захлопнулась, как ворота замка за неугодным вассалом…

Потом мы ели солянку, хлеб с отрубями, кофе из жестянки; куча вещей под ногами – как камни; мама вытащила только тарелки, вилки, кружки, чайник и казанок и подключила холодильник; «мам, – сказал я, – у нас потрясные соседи снизу»; она мыла посуду; тяжелая светлая коса вокруг головы – словно старорусская дворянка; потом вытерла руки пушистым полотенцем, взяла сигарету, тонкую, как соломинка, и только тогда переспросила наконец: «что?»

– У нас очень странные соседи снизу – парень и девушка… очень красивые, с собакой?колли…

– Гражданский брак?

– Нет, брат и сестра; а что, это важно? – удивился я; ну что за уроды эти взрослые: говоришь им о цвете глаз твоего нового друга – странном, как отблеск заката на стекле, – вдруг он вампир? а они тебе: кто его родители, как он учится, куда думает поступать; а потом сам становишься таким – определенным, определяющим, как геометрия…

– Одни, без родителей?

– Да вроде, – в одном городе у меня были знакомые без родителей – два брата, Марк Аврелий и Юэн; их мама умерла от рака, отец не выдержал без нее – застрелился, но они никогда не говорили об этом; я учился с Марком Аврелием в одном классе, он был старше брата на шесть лет – учил его пить, курить, читать древних философов; в их квартире тусовался весь город. – Но они не маленькие…

Тут раздался звонок, как по сценарию, и пришла соседка – тоже знакомиться; с тортом собственного приготовления; «ваш сын?» «да, старший, Люк, второй, Ган, уехал учиться в суворовское» «боже, что вы говорите, это так необычно, а у меня две дочери?близняшки»; поставили чайник, уселись у окна, как куры на насест; «над вами живут Албарны, очень хорошая семья; он, правда, выпивает частенько, но работа такая – своя автомастерская; руки золотые, всю мебель в доме сам сделал, мать – библиотекарь в тюрьме, представляете; очень красивая женщина; у них тоже двое сыновей… А под вами…»

– Люк сказал, какие?то брат и сестра без родителей, – они обе вдруг глянули на меня; я ел торт и тупо покраснел, словно своровал мелочь. – Он попросил у них соли к обеду, я еще не все тюки распаковала…

– Каролина так рано была дома? – удивилась соседка, а я почувствовал запах: любопытства, пыли, лимона…

– Мне открыл парень, – ответил еле слышно, наблюдая, как данное мне откровение от Бога на моих глазах превращается в сплетню?макраме.

– Как странно; кажется, вы первый человек, кто увидел его впервые за пять лет. Калиновские живут здесь уже лет пять, эмигранты из Польши, и все эти пять лет он не выходит из дома… – мама резко повернулась, пепел с сигареты просыпался ей на фартук; и я понял, что ей неинтересно.

– Просто роман какой?то.

– Не роман, а паразит, – резко ответствовала соседка, словно речь шла о позиции нашей страны в новой войне. – Его сестра – гений, молодой ученый, физик?ядерщик; ее пригласили сразу после защиты диссертации в наш космический городок – наш отец сегодня в пять утра уехал туда на служебной машине, работать; чудесная девушка: всегда место в автобусе пенсионерам уступает, поговорит при встрече; а брат живет за ее счет который год, даже в магазин не сходит. Школу давно окончил и болтается без дела…

– Откуда вы знаете, может, он писатель – давно под псевдонимом Нобелевскую премию получил, – сказал я; соседка засмеялась; кажется, она не верила в то, что люди по соседству могут получать премии и вообще – быть не из крови и плоти и желаний; нормальная философия: прекрасные истории случаются с кем?нибудь другим. «Приходите ко мне в гости, за солью, чем угодно, очень буду рада», – мама вышла проводить ее в прихожую, тоже заваленную коробками, тюками, как ворота осадного города; а внутри меня поднялся настоящий белый шторм. Наверное, это было все то же пошлое, бледное, как в холод, любопытство, но мне оно казалось благородным, ведь я в своем мире был положительный герой; мушкетер, рыцарь Розы; два дня мы с отцом распаковывали вещи, кресла, ставили их у окна, не нравилось; двигали к двери, рядом ставили стеллажи, на них – штуки из IKEA и книги – полную «Библиотеку приключений». На утро третьего дня я помыл блюдечко, спустился этажом ниже и позвонил в их дверь. Долго никто не открывал, даже лая не было слышно; «Каролина взяла собаку, Кароль спит», – подумал я; стеклянный домик воображения; еще раз позвонил; звонок у них был обычный – резкое сопрано; приложил ухо к замку, как ковбои к земле; потом поставил блюдечко под дверь, написал на листочке из блокнота с дневником моего сердца «спасибо» и шагнул по лестнице вниз, к улице; нужно еще забежать в школу – посмотреть расписание. Дверь позади меня открылась.

– Ну, чего тебе? – голос его прозвучал сердито, будто его оторвали от классного детектива.

– Блюдечко принес, вернуть, – он сшиб его дверью, оно покатилось, как яйцо, вместе с запиской к ступенькам, но я поймал.

– О господи, – сказал он, взъерошил волосы; в белой приталенной рубашке, с рукавами, закатанными под тонкие, как ветки, локти, и в этих бархатных штанах он казался богом, человеком с постера; совершенный и изящный, как восемнадцатый век. – Слушай, ты не мог бы выгулять Миледи Винтер? Я обычно ее так отпускаю, с ошейником, и она всегда возвращалась, но я все жду, что не вернется…

Я поднялся. Он впустил меня в прихожую, свистнул собаку, начал бороться с ошейником, поводком и рыжими лапами.

– Шарлотта Бейль, Миледи Винтер, леди Кларик – как в кондитерской, я бы не выбрал…

– Каролина назвала, – он увернулся от языка, – ее любимая книжка. Она же там в основном под этим именем… А ты, часом, не Скайуокер?

– Да, а мой брат – Ган. Папа обожает «Звездные войны».

– А ты?

– Да, ничего не имею против в выходные с тазиком оливье.

– А меня назвали в честь Папы Римского: я родился в день, когда в него стреляли; мои родители католики, для них это было важно… Главное – это найти то самое имя; гласные?согласные, цвет?звук?вкус; национальная принадлежность не имеет значения. Правда? Ненавижу сугубо национальные литературы, хлорированную воду и сплетников…

Я ушел гулять с Миледи Винтер; она была сильная, как ветер; весь квартал красных домов?близнецов тихо полоскался за ней в невесомости, пока она гоняла голубей; последними мышечными усилиями я повернул, как старинный резной штурвал, домой; Кароль уже ждал на пороге; «в окно посмотрел», – объяснил, и я представил, как отгибается украдкой край малиновой занавески: не дай бог внешний мир заметит, что им кто?то интересуется… Из квартиры тянуло кофе с корицей.

– Спасибо.

– Не за что. Хотя – есть за что; угостишь кофе?

– Гм… – он наклонился к собаке, и я стал местом, освещенным луной. Решил отомстить.

– Ты не любишь сплетников, потому что о тебе сплетничают. Погоди, как там: не работает, сидит на шее у сестры, такой хорошенькой и хорошей девушки, и – самое скандальное и нетерпимое – никогда не выходит из дома. Подвергнуть его аутодафе!

Он медленно распрямился, сжал перламутровые кулаки, и я подумал: «о нет, кажется, не отомстил, а обидел; сейчас ударит»; хотя честных людей трудно обидеть, они в основном экзистенциалисты, привыкли отвечать за свое существование.

– Ведут с Каролиной нравоучительные душевные беседы на лестнице, когда она с работы приходит с тяжелыми пакетами… – прошипел он, словно лопнул воздушный синий шар. – Старые, жирные, пыльные бляди. Слава богу, моя сестра слишком хорошо воспитана в отличие от них; молча выслушивает и спрашивает еще: «а как ваше здоровье?» Если я не выхожу из дома, так это чтобы с людьми не встречаться, с подобными им; которым есть дело до всего, потому что у них нет своих дел. Что же до работы – я в месяц зарабатываю больше, чем весь этот дом за год.

– Взламываешь коды центральных банков? – я захотел написать сценарий приключенческого фильма с кареглазым хрупким героем без героини. – А я тебе расскажу, о чем мой будущий роман.

– Думаешь, твой секрет стоит моего?

– Думаю, да; я же будущий нобелевский лауреат по литературе, – он засмеялся и открыл дверь; я вошел, а он побежал на кухню спасать кофе – вернулся с розовым пушистым полотенцем через плечо: – Тебе что, особое приглашение нужно?» Миледи Винтер скакала вокруг меня, записав, похоже, во что?то симпатичное, мелкое, вроде голубя; я снял кроссовки и прошел в его комнату – комнату Кароля Калиновского, самой загадочной жизни после моей: малиновые, плотно задернутые занавески, малиновый тюль под ними, вместо обоев – роспись, огромный сад, полный птиц, золотых и розовых плодов; сад рисовала Каролина, узнаю я потом; еще она вышивала копии знаменитых картин – Брейгеля, Босха, Вермеера; плазменный монитор, куча дисков и журналов на толстом темно?красном паласе; плетеная темная мебель, столик из стекла и горы подушек всех цветов темно?красного: малинового, бордо, винограда, клубничного со сливками, ярко?вишневого, свернувшейся крови, багрянца, брусники, красного дерева, махровой розы, переспелых яблок, рубина, граната; на них Кароль сидел и спал, укрываясь клетчатым мохеровым шотландским пледом. Я будто попал внутрь коробочки для обручального кольца; свет здесь шел от монитора и от красной лампы в форме губ Мэй Уэст; поднял один из журналов, каталог элитной женской обуви: каблуки красные, из времен Людовика?Солнце, пряжки с бриллиантами и рубинами; как в этом можно ходить – невообразимо. Кароль принес кофе, пах он жареным; крошечные серебряные чашки; сахар кубиками, брать щипцами; я нащупал подушку, не промахнулся: «ну?»

– Я дизайнер, – сказал он, – придумываю раз в год для одного знаменитого дома мод пару женских туфель, тем и живу, – а потом открыл шкаф?купе: полки от пола до потолка, вместо классических книг – золотые обрезы, Вавилон и Средние века – женские туфли.

– Это все твои? – смог только спросить я, шокированный, как порнографией; он опять засмеялся: «нет, я же сказал: пару в год; этого достаточно, чтобы забыть о деньгах на весь следующий год; это очень известный дом и очень большие деньги»; «но тогда ты знаменитость» «да ну, чушь; мое имя даже не упоминается» «э?э, несправедливость» «ты что, тщеславен?» «конечно, я же писатель; авторские права и прочая» «понятно»; сел на подушку рядом, скрестил ноги и стал смотреть на свое сокровище: они стояли, неповторяемые пары, будто затаившись, будто скоро?скоро зазвенят колокольчики – и они пустятся в пляс: красные, золотые, синие, с камнями и в сеточку, на каблуках из стекла и металла, замшевые, осенние, кожаные, пахнущие зверями и пудрой, вышитые по бокам бисером и разноцветными нитями – узоры всех культур: кельтов, римлян, греков, славян, эвенков, якутов, монголов; египетские сандалии – словно из дерева вырезанные, сплетенные из серебряных нитей, алая подошва; «какие нравятся тебе больше всего?» – спросил он через час; только через час мы очнулись, словно попали на спектакль, – честное слово, я слышал голоса; голова кружилась, как после крепких сигарет и долгих рассказов; и я указал на эти – Кароль встал, снял их с места. Весили они граммов двадцать всего лишь – еле?еле уловимые, точно в паутину попал рассвет; «изо всех сил ты жаждешь легкости – такой, рекламной: бег по пляжу, утро; на самом деле жизнь у тебя тяжелая – это?то и гнетет»; «это что, тест?» – спросил я; Кароль улыбнулся и поставил туфли на место. И я понял, что никакой он не извращенец, – просто поймал красоту.

– Еще кофе?

Потом я поднялся к себе, принес ему свои рассказы – вернее, наброски к роману; мне хотелось создать что?то вроде фильма «Твин Пикс» – я его обожал; маленький городок, вокруг леса; и вот среди всего этого начинает происходить – не зло; а все сразу. В самом начале есть девушка?психолог, она ясновидящая – иногда, когда не спится; выходит на кухню пить кофе, который в моем романе станет таким, каким меня угощал Кароль, – в серебряных крошечных, как камешки с пляжа, чашечках, абсолютно восточный, настоящий, древний, как инстинкт выживания; и вот ей приходит вызов – интересный случай по теме ее работы: девочка из неблагополучной семьи, причем даже не католиков, видит Деву Марию и святых. Девушка?психолог едет; а с другого конца света приезжает в этот город за этой же поэмой еще один главный персонаж – молодой и красивый, как вещи, священник. Они встречаются, девушка?психолог в него влюбляется; и растут две совершенно бессвязные друг с другом истории – о девочке, видящей святых, и о парне из этого же городка; у его родителей лесопилка; он как раз из семьи католической; простой рабочий, у них так принято – знать все азы мастерства; он видел в лесу человека, закапывающего труп; раскопал, увидел девушку в полиэтилене, обалденной красоты; влюбился и закопал обратно; никому не сказал, кроме священника. Кароль читал, комментировал весьма здраво; я узнал, что его любимый писатель – Марсель Пруст; «нам обоим делать нечего, вот мы и знаем все о мелочах», – сказал он; поправил кое?что о католиках. «У нас бесконечное чувство вины, понимаешь, тяжелая такая вера»; объяснил, что есть Розарий, показал часослов; «твой священник обязательно должен обращать внимание на часы». Потом мы пошли готовить ужин – я и не заметил, сколько прошло лет; «двадцать восемь тысяч»; макароны с толстыми сосисками; кетчуп с яблоками и укропом; «домашний, – сказал Кароль, – правда?правда, я сам его делаю; я все делаю по дому, только мусор не выношу и собаку не выгуливаю: это связано с моим чувством… как бы это сказать…» «брезгливости перед миром?» «в общем, верно; эдакий вечный острый приступ агорафобии…»

Я вышел от него совершенно разбитый и влюбленный.

– Эй, Люк, – окликнул он меня, когда я был на третьей ступеньке к себе; в подъезде между пролетами уже включились бледно?желтые, будто кислые, лампочки, – ты свои рукописи забыл, – помахал папкой?файлом с моим романом.

– А, оставь себе, у меня есть оригинал, – я засмеялся, счел за хорошую шутку.

– Очень лестно, но мне не нужно, – он не засмеялся: он охранял свой мир, – я коллекционирую только туфли.

– А я могу ведь и обидеться, – но уже спускался, боясь обидеть его.

– Мне все равно, знаешь, – я забрал роман, а потом спросил, можно ли зайти еще. – Не знаю, причины нет, – и закрыл дверь, тихо?тихо, не хлопнув перед носом, как тогда; а словно занавес. «Жди продолжения», наверное, – и я поднялся домой, получил нагоняй: где, зачем, завтра рано вставать – понедельник, новая школа; белый воротник, рюкзак…

Я не понял тогда, что Кароль принадлежит только себе и больше никому; что его мир намного больше моего и даже больше реального, для меня, пустого, он стал очередным уловом в море чудаков, блестящей форелью, которой можно похвастаться в кабачке; безусловным, как рефлекс, другом, собственностью, фантиком под стеклом – будто я не нашел его, а создал…

А школа оказалась хорошая – гимназия с гуманитарным уклоном; стрельчатые окна, заросшие плющом. Садись и пиши – исторические детективы с красивым героем, как Акунин. Предметы можно было выбрать самому, от чего я пришел в восторг, не совсем здоровый, правда; теория о взаимосвязи всего и вся в мире меня смущала; но все равно в моем дневнике в итоге оказались подряд истории Древнего мира, Отечества и мировой культуры; два языка современных, английский и французский, плюс мертвый – латынь; еще риторика, психология и литература с двумя семинарами в неделю. «С ума сойти, а где же физика, астрономия, биология, ОБЖ? – воскликнула мама. – Реальная жизнь тебя не интересует?» Папа давно знал, что я собираюсь стать писателем, из кресельных разговоров; поэтому не удивился, что я выбрал настолько гуманитарный класс; «смотри, не деградируй, – сказал только, – повторяй таблицу умножения на ночь, как в советские времена вместо Отче наш, а то будут в магазине обсчитывать». Класс оказался тесной компанией: все учились вместе с первого и росли в этих купеческих красных домах в плюще; ажурные решетки; писали стихи, читали их с выражением; у кого?то уже имелись публикации в столичных литературных журналах. Внутри компании тоже существовали компании; мне казалось порой на семинаре по обсуждению Толстого, что я в каком?нибудь французском литературном кафе; у окна столик экзистенциалистов, у двери – семиотиков. Я попал в одну из них – литературную группу «Овидий»; черт знает, почему они себя так называли; «занимайся миром, а не войной»; Оскар Уайльд, Джек Керуак, Кастанеда, Паскаль – все в них смешалось, как в шейкере. Итак, я. Люк. Франция и Америка. Круассаны с кетчупом. Невысокий и худой. Цвет глаз зависит от света: утром голубые, днем зеленые, в пасмурный день серые, вечером почти синие. Литература, как живая и незнакомая девушка этажом ниже, «Зуд седьмого года», сводила меня с ума. Александр: узкие джинсы, бледное вытянутое лицо, очки как у Леннона, клетчатая рубашка, галстук?веревочка; казалось, он выпал с балкона, на который выскочил, когда пришел муж, – провисел над улицей всю ночь, промерз, забыл, кого любит; обожал политику и группу U2. Димитр – его двоюродный брат, но другого племени, языка, времени – как Греция и Рим; высокий, стройный, длинноногий, элегантный, словно все дни только и делал, что подбирал галстуки, учился их завязывать, писал об этом статьи в мужские журналы девятнадцатого века витиеватым, как французские кулинарные рецепты, слогом; огненно?рыжий, глаза желтые, а брови и ресницы – абсолютно черные. Ярек, музыкант и рок?поэт, играл в одной группе в городе на флейте; в каком?то арт?кафе по ночам; оттого часто спал на уроках в локтях; его окликали, он зевал под хохот всего класса; но если вопрос повторяли – отвечал безупречно; когда все успевал – мрак; толстый, мягкий, словно щенок, даже в солнце – в черных, с узором поперек груди свитерах; и его девушка – вернее, я так и не понял, девушка или просто у них была своя, особая, странная, как зарницы, радуга, мокрый снег, дружба, – о такой мечтаешь – носить ей портфель, провожать; держаться на переменах за руки, всегда и везде ходить вместе – в школьную столовую, на праздники, в магазины, к друзьям; кидать через головы неподозревающих записочки из розовой разлинованной бумаги… Ее звали Мария – девушка, в которой нет ничего особенного; но когда я спросил ее, обернувшись, шепотом, сколько еще времени осталось до конца урока, – она что?то читала, подняла на меня глаза, из окна падал прямо ей на щеку свет, – мне показалось, что она сейчас медленно взлетит, как Ремедиос из «Ста лет одиночества». Я испугался и схватил ее за руку; не мог отвести от нее глаз; мир замер и сжался, словно в ожидании дождя; а потом прозвенел звонок, и я со стыда быстро все побросал в рюкзак и убежал домой со страшно бьющимся сердцем; «влюбился, влюбился», – повторял мой пульс; и она приснилась мне ночью – летящая над землей в белых простынях… Она первая подошла ко мне через два дня: «прости, я тебя напугала; напомнила что?то страшное из прошлого?»; я засмеялся такой мелодраматичной трактовке и объяснил про Ремедиос – трусливым я не был. Она обдумала и тоже засмеялась: «я не читала, но звучит лестно – вознестись и сниться по ночам»; «стихов я не пишу» «а что пишешь?» «роман». Она позвала Ярека, собственно, так я с ними и познакомился… Они приняли меня легко, без прозвищ, без насмешек, без снисходительности, без этого «ах, новенький»; а я слушал их вовсю: это было мое правило – собирать людей, как камешки или бабочек, – все равно отношений теснее, чем с камнями и бабочками, у меня не получалось из?за постоянных разъездов; я смирился, любил людей такими, какими они хотели мне казаться.

Мы собирались на переменах в одном месте в гимназии – у эркера, там стояли кресла и большой цветок; здесь можно было говорить о чем угодно: о снах и ассоциациях, последних прочитанных книгах и прослушанных дисках, Сатурне, деревьях, антиквариате; мы и говорили обо всем; словно собирались писать энциклопедию. Они были не снобами, а самыми что ни на есть обычными; книги и музыка не становились для них выходом в свет, маркой одежды. Например, Мария постоянно перечитывала одно и то же – Перес?Реверте и Крапивина. Про то и говорили. Димитр любил готовить. Приглашал на ужины; мы приходили. Я потом рассказывал рецепты маме; она не верила, что мальчишка умеет так готовить; «зачем ему?» «нравится». Она качала головой и закуривала новую сигарету… Александр мечтал вступить в ИРА – повоевать, в общем; когда я сказал, что у меня отец военный и брат в академии, он взвыл от зависти: «я бы на твоем месте…»; «ты не на его месте; ты вообще не представляешь реальности», – резко ответствовал Димитр; у Александра зрение было минус восемь – с таким никуда не возьмут; но он бредил – ракетными войсками, спецназом, прочим бредом; сочинял книги про наемников. На одной из перемен я прочитал им свой роман, который так не оценил Кароль, – им он показался гениальным. Кстати, про Кароля я тоже однажды рассказал; с того вечера я звонил несколько раз: с книгой Перес?Реверте «Фламандская доска», которую прочитал за ночь, и мне показалась она нестерпимо похожей на Кароля; и с апельсинами и булочками приготовления Димитра. Миледи Винтер лаяла сквозь дверь, но он мне не открыл… Они отреагировали, как в фильме: кто есть кто. Димитр захотел с ним познакомиться, поговорить об обуви, моде, вообще о красоте; Александр начал рассуждать о польском Сопротивлении, а Ярек даже не поверил, что такой парень существует: «ты ведь его придумал, Люк, но это круто, да, парень, который собирает женские туфли и никуда не выходит… если не будешь про это писать, подари». Мария посмотрела на меня так, словно я сказал ей, где лежит вещь, которую она ищет уже несколько лет. Вечером, возвращаясь со школы – две контрольные по историям, – опять позвонил; стояла тишина; наверное, Миледи Винтер взяла Каролина. Я вырвал из блокнота лист, написал, как мои дела, о ребятах, о погоде – был самый разгар золота и синевы; целое письмо; а через несколько дней после разговора о Кароле в гимназии должен был состояться Осенний бал. Каждому на парту лег пригласительный из желтой фольги; «две персоны, вы и ваш спутник»; я обернулся к Марии, спросить: ей идти обязательно с Яреком или она может пойти для разнообразия со мной; Мария объяснила мне, что в этом прикол: каждый гимназист должен привести не?гимназиста; «Ярек в прошлом году приводил свою бабушку, а Димитр – свою: они выдали такой фокстрот – просто супер», – и засмеялась. Я подумал, не пригласить ли маму; мама отказалась; села на подоконник, закрылась Хмелевской, закурила; папа позвонил, сказал, что вернется после полуночи; она сразу ощутила себя брошенной; тогда я спустился этажом ниже. Позвонил. Открыла Каролина.

– Каролина, ты, а… здравствуй… а Кароль дома?

– Да, – она улыбнулась, будто зажгла свечу, и отодвинулась, впуская меня. Из комнаты вылетела Миледи Винтер; выглянул Кароль.

– Здорово, – и спрятался.

– Хочешь чаю, ужинать? – Каролина поймала Миледи в полете; «сильная женщина», – подумал я, отказался и позвал Кароля.

– Кароль, спаси мою шкурку…

Кароль выглянул опять. Он был взъерошенный, словно только проснулся или смотрел неподвижно длинный, вроде «Титаника», фильм. Я показал ему билет, как пропуск в рай.

– Приглашаю.

– Куда?

– Осенний бал в моей гимназии. Если я не приведу гостя – исключат.

– Да ну, – сказал Кароль, одна голова из двери, а я по нему соскучился, как по книге; уехал, подумал, что она слишком толстая, и мучаешься теперь от желания, невозможности – прямо тоска: все не то и все не так. – Осенний бал? Звучит помпезно. Надо наряжаться?

– Так ты идешь?! – завопил я и запрыгал бешено по прихожей. Каролина засмеялась, хотя ничего не могла понять. Мы с Каролем разговаривали на инопланетном языке.

– Чего? Не, никуда не пойду, я для Каролины спрашиваю; Каролина пойдет, правда? Она давно нигде не гуляла. Я простыл – она сидит со мной уже неделю, как привязанная; как раз отвлечется…

– Ты уже неделю как выздоровел, – возмутилась Каролина. – И Люк приглашает тебя, а не меня, значит, так надо.

– Фаталист, – и Кароль исчез в комнате, как в шляпе фокусника. Каролина посмотрела на меня, я на нее; мы оба направились в комнату. Кароль лежал на подушках, по его лицу бликовал «Титаник», уходивший в последний закат.

– Соглашайся, – сказала Каролина, – а то не получишь сладкого.

– У меня зуб болит, – перевернулся на живот, закрылся от нас подушкой цвета малины. Каролина начала его щекотать, потом душить подушкой, Кароль отбился, вылез, спросил сердито: – Ну чего ты ко мне прицепился? Зачем я тебе нужен? Коллекционируешь странников? Я не выхожу из дома даже ради Миледи – почему должен ради тебя и твоего дурацкого бала?

– Я не знаю, просто мне некого пригласить больше, – и сел рядом с ним, смотрел «Титаник»; Каролина ушла, потом совсем в ночь принесла нам кофе с корицей и сливками; я пожелал спокойной ночи и собрался уходить. «Завтра в семь»; он не ответил, закрыл за мной дверь тихо, как занавеску…

Полседьмого я позвонил, открыла опять Каролина; она собиралась идти гулять с Миледи Винтер; выглядела потрясающе, как с журнала мод: коричневый пиджак, золотой галун по рукаву, белая блузка с высоким воротником, коричневая шляпка с желтой розой и высокие сапоги. «Вау», – выдал я непроизвольно, как вздох или воспоминание; она улыбнулась: «свидание»; «а Кароль? готов?»; она махнула перчаткой; я заглянул в комнату: он лежал, обняв подушку, в клетчатой пижаме и опять смотрел кино; теперь «Мулен Руж» База Лурмана; глаза его были золотыми и красными, как карнавал. «Я его уговариваю весь день, он молчит». Мы, стоя над ним, как гвардия, смотрели, как умирает Сатин, потом Кароль завыл и сказал резко: «ну выйдите хотя бы»; через десять минут появился в прихожей – стройный, тонкий, как трость, в черном фраке и белой бабочке, с зализанными волосами, похожий на все эти фильмы, всю эту красоту искусственную, которую любил; надел совершенно удивительные ботинки: черные, мягкие, темно?мерцающие – не лакированные, не замшевые, не кожаные, а из чего?то секретного, как оружие; и мы втроем вышли. Было уже темно, как под одеялом; ветер шелестел тревожно, словно знамение; Кароль поцеловал сестру; и мы пошли вдвоем в сторону школы. «По дворам?» – спросил я; так было короче, а из?за «Мулен Руж» мы здорово опоздали; но он сказал: «нет, прямо»; я закурил, он тоже вытащил сигарету; я даже не знал, что он курит – тонкие, белые, как спагетти; по запаху я узнал мамины; «Каролинины», – объяснил он; «а Каролина, часом, еще Хмелевскую не читает?» «читает; в ванной целая полка стоит» «все женщины одинаковые» «да уж, ново, как мир»; и мы пришли. Кароль произвел сенсацию. Он был самым красивым парнем. Я подвел его к «Овидию»: Александр был в чем?то неуклюжем – в джинсах и пиджаке с локтями, Димитр выглядел как Руперт Эверетт из «Идеального мужа»: светло?бежевый фрак, жилет, цепочка, живая хризантема в петлице – здорово, короче, но он создал себя, а Кароль был как звезды – настоящее; если они зажигаются, значит это кому?нибудь нужно. Ярек играл в оркестре на сцене, я показал на него пальцем; Кароль увидел, послушал, сказал тоже: «здорово»; на него все оглядывались, а потом подошла Мария…

Здесь я сделаю отступление. В моей жизни было не так много женщин, как в книгах; я так и не полюбил; полюбить я называю счастье из сказок – суметь найти в себе силы и чудо дожить до конца своих дней, продолжая видеть хорошее. Было несколько женщин, о которых я думал: с этой не составит труда быть счастливым, потому что она такая… такая… не стерва, в общем, не жадная, не капризная, аккуратная, нежная и смешливая, любит читать, собак и готовить, Моне и тебя… не меня, к сожалению; такие девушки всегда любят твоего лучшего друга или брата, или какого?то левого парня, в котором нет ничего особенного. Мария и Каролина; и еще жена моего брата…

К нам подошла Мария: она была в легком платье из чего?то золотого – разрезы от колен – и туфлях на высоких?высоких каблуках, тоже из золотого; а каблуки эти смертельные были словно из янтаря – и внутри по насекомому. Странные туфли, потрясающие, рукодельные; она шла в них через зал, как огромный корабль с юга, полный апельсинов, черного дерева, прекрасных невольниц, с расшитыми лазурью парусами, входит в маленький порт на севере за водой; и сразу сказала: «вы – Кароль?» – словно узнала его, словно они были знакомы в прошлой жизни, много разговаривали ночью за бокалом вина; и Кароль медленно поцеловал ей запястье. Если бы я не знал, что они незнакомы, я бы решил, что они влюблены, – любовники – притягательное, черное, как смола, запретное для подростка слово. Ребята на сцене играли песенку The Verve; Кароль пригласил ее без расшаркиваний и слов – просто взял за руку; они танцевали как в старом кино – глаза в глаза; со всякими фигурами. Потом директор объявил салют; все пошли в парк, на лестницу; Мария поднималась ступенькой выше, с ней о чем?то говорила девочка из класса, а мы все шли сзади, как охрана; и вдруг слышу – Александр:

– Что так смотришь? Ноги нравятся? – будто столкнет его сейчас с этой лестницы; Кароль и вправду смотрел на ноги Марии совершенно неприлично; поднял глаза, поняв, что его оскорбили.

– Нет, – ответил спокойно, – туфли…

Александр остановился в потоке; сзади возмутились, толкнули, но он стоял, бледный, дрожащий, неловкий, неудачный, сжал кулаки.

– Да, Люк рассказывал, что ты извращенец.

– Александр, пожалуйста, – у меня горел затылок, я совершил предательство, только кого…

– Я, видимо, вам не очень нравлюсь? – Кароль тоже остановился; толпа огибала нас, как вода.

– Не нравишься, чувак, – Димитр, стоявший сзади, простонал еле слышно: «какая безвкусица», взял Александра под мышки, как толстого капризного ребенка, и потащил вниз. Александр забрыкался, лепестки хризантемы посыпались на ступеньки, их тут же кто?то раздавил.

– Идите, Кароль, извините его; вы выглядите как человек, который многое понимает; спасибо, что познакомились с нами; простите, прощайте, – и уволок Александра в толпу.

– Прости, Кароль, – сказал я; ощущение было, точно я сел на торт, а Кароль – именинник; но Кароль неожиданно просто махнул рукой, поднялся со мной, посмотрел салют; «потанцуете с нами еще, Кароль?» – нашла наконец нас Мария; «нет, простите, мне пора; я устал с непривычки, Люк вам, наверное, рассказывал, я вообще?то редко выхожу из дома…» – опять поцеловал ей руку; «не провожай меня, Люк, я найду выход, дорогу, я учился в этой школе»; и мы остались с Марией вдвоем среди звезд, разговаривающих людей.

– Что случилось? – спросила она резко, схватила меня, как гестаповец.

– Александр сказал… сказал, что он смотрит на твои ноги, а он ответил, что ему нравятся туфли… извини, что ему нравятся туфли; я же рассказывал…

– Туфли? – Мария так неожиданно отпустила меня, что я чуть не упал за перила в кусты, где кто?то жался, и посмотрела так смешливо, удивленно и дивно, будто я предсказал ей десять детей. – Туфли? – и задрала ногу – посмотреть, что на ней за туфли такие. – Да им же сто лет, их мой папа?геолог маме сделал, когда ухаживал… – и умолкла внезапно, будто спряталась.

– Значит, каблуки – настоящий янтарь? – но она не услышала; каким?то естественным путем бал расстроился; музыканты начали играть композиции с прощальными текстами; танцевало всего три пары; в гардеробе стояла очередь. Мария не услышала, помахала Яреку рукой. – Каблуки – из настоящего янтаря?

– А… да, кажется.

Такой был Осенний бал. Вернулся я поздно: гулял по дворам этих странных, одинаковых, как не бывают братья, домов; слушал осень в листве; курил; а в нашем доме горели всего два окна: наше на кухне – мама всегда оставляла, если ждала кого?то из нас; значит, есть в холодильнике что поесть; какая?нибудь холодная курица с консервированным горошком и лимоном; может, даже чай еще горячий; а второе окно, красное, – Кароля… смотрит фильм, поди, какой?нибудь, он любил фильмы про любовь и вещи. Больше я его не видел никогда…

В понедельник меня догнала по дороге домой Мария; окликнула: «Люк!»; я ел хот?дог с сырной сосиской и с большим количеством майонеза; в одной из своих школ, в другом городе, я был влюблен в одну славную девочку, которая обожала такие хот?доги, – и я тоже полюбил; обернулся – и чуть не умер со стыда: майонез закапал мне рукав и коленку. «Ничего», – успокоила меня Мария; странная она была: щеки горели, со своим рюкзаком – его обычно Ярек носил; я подумал, что развалил их мирок навсегда. В руках она держала коробку, блестящую, золотистую, – в таких подарки дарят.

– Держи.

– Это мне?

– Нет. Это… это Каролю, – и густо покраснела.

Я взял.

– Там… там еще записка. Ты только не смотри, Люк, это секрет. И не говори никому.

– Ты что, – сказал я, любитель приключений, – кровью своего племени клянусь…

– Спасибо, – она чмокнула меня в перемазанную щеку и убежала.

Я был бы не я, если бы не посмотрел. Зашел под крышу подъезда, вытер тщательно руки и открыл. Мария сама виновата: коробка была не заклеена, а просто – низ?верх; было бы кандидатской на святость не заглянуть. Там лежали ее золотые, янтарные туфли.

… А записку я не читал. Не знаю. Может, она сказала, что любит его, готова на все, пусть только позовет. А может, просто, светски: «это вам, Кароль Калиновский, я слышала, вы коллекционируете туфли; и мне сказали, что мои вам понравились; для меня это честь и сущая безделица; мама?папа разрешили». Или что?нибудь кастанедовское: «вы изменили мою жизнь, я поняла, что выбор существует…»

В общем, не знаю.

Коробку я положил под дверь, на коврик. Позвонил. Никто не отозвался. Как всегда, впрочем. Кто я такой, чтобы ради меня изменить свою жизнь?

Через полгода мы опять переехали. Я окончил другую школу: с физикой, математикой, астрономией, ОБЖ – как маме и хотелось; поступил в литературный институт; окончил и его; пытался несколько раз написать рассказ, повесть, роман о Кароле, его туфлях; но ничего не получилось. Одна из моих женщин «варилась» в мире моды: подрабатывала то моделью, то статьями о них; я назвал фамилию, и она сказала, что туфли Кароля очень известны. У нее есть одна модель: летние, из соломки, застежка – серебряные цепочки на щиколотке; жутко дорогие. «Я думала, что он на самом деле – женщина; увидев, не веришь; о такой обуви можно только мечтать». Однажды я взялся писать биографию одного ученого – в надежде на «Игры разума?2» – и попал на вечеринку в честь открытия чего?то липкого и сверхпроводимого. Речь вышла говорить женщина – уже немолодая, но необыкновенно элегантная, словно собака редкой породы. Я ее не узнал. Узнала она меня.

– Люк Скайуокер? – взяла меня под локоть. – Каролина Калиновская. Помните, нет? Вы выгуливали нашу Миледи Винтер. Соль… Осенний бал… Соседи этажом ниже…

Я схватил ее, как падающую вазу. «Это вы, вы! Каролина…» Она и изменилась, и нет: так меняются здания, хорошие картины, но не люди – чуть?чуть блекнут краски. Фамилия ее по списку была совсем другая; немецкая, благополучная; лавка, полная зелени, овощей; «по мужу, – сказала она, – помните, я шла на свидание?» Сойти с ума можно, но я помнил; даже золотые галуны псевдогусарские на рукавах. Мы набрали в тарелки бутербродов, взяли по соку и кофе, нашли два кресла в уголке.

– Как Кароль? – спросил я сразу. – Вышел из дома?

– Да, – сказала она, и я увидел ее старой, – однажды…

Я понял, что у всех историй есть не только продолжение, но и конец. Кароль умер. Год спустя, как мы познакомились. Каролина уехала в командировку, зимний вечер, фонари, Кароль выпустил Миледи Винтер погулять; она долго не возвращалась; он разнервничался; вышел на площадку, спустился по лестнице – представляю, как ему давался каждый шаг: боль, русалочка, отвыкшие ноги, любовь; вышел на улицу, шел снег. Кароль позвал ее; соседи слышали его голос; потом уснули; а он все стоял и ждал свою собаку; сел на лавочку, начал плакать и тоже уснул. Дело в том, что он совсем забыл о верхней одежде: этот рефлекс стерся у него с годами изоляции. Миледи Винтер пришла – ее завела к себе домой какая?то девочка, накормила, хотела назвать Баронессой, присвоить, но Миледи скулила и рвалась за дверь; отец девочки не выдержал и отпустил собаку. Но Кароль уже замерз во сне. Весь засыпанный снегом, он сидел, обхватив ноги, на лавочке, спрятав лицо в колени, босиком, в одной белой рубашке и черных бархатных брюках. Словно звездный подкидыш. Его нашел рано утром сын дворника, Кай, маленький славный мальчик; синяя шапочка с помпоном, черные, как космос, глаза: «дядя, проснитесь, дядя, вы замерзнете»; смелый пацан, он всех будил в первый снег; даже бомжей не боялся; для него все были люди…

– А туфли? Они…

– У меня дома, в шкафу; иногда, – она снизила голос до шепота, словно мы сидели не в зале, полной людей и света, а в темной?претемной комнате, рассказывали не живое, а придуманное: черные руки, синие шторы, Пиковая Дама, – я надеваю некоторые… Кароль бы меня убил. Он был самый лучший младший брат на свете: не забывал набрать мне ванну, сготовить ужин, прибраться и сказать: «ты самая лучшая»; без него я бы ничего не открыла; но ни разу не дал даже померить…

– Не святотатство?

– Нет, я просто скучаю, – и улыбнулась, совсем как он, – алое с золотом, как одежда священника в праздник Роз.

Hungry like the wolf

Красный кирпич, репродукции Тулуз?Лотрека на стенах, настоящий камин, светлый деревянный пол, на нем – четкая цепочка следов от узконосых ботинок. В такую рань, да еще в проливной дождь, мало посетителей в «Красной Мельне» – кафе в старинном подвале; дом на улице, наверху, до революции принадлежал какому?то купцу, который торговал специями, а свободные деньги тратил на женщин и картины; в революцию его в этом подвале и расстреляли; потом здесь хранили зерно, ящики с деталями от машин; мертвый, молчащий груз, который никогда не брал на борт «Секрет». Сейчас здесь кафе, в котором собираются художники, студенты?филологи, историки, журналисты – молодые, породистые, как кони на бегах; золотая молодежь, богема, мир через цветное стекло. В кафе только двое. Один – Юрген Клаус, ему двадцать пять; черный толстый свитер, черный кожаный пиджак; он фотограф, репортер; только что из поездки, глаза красные, под ногтями грязь; дома он никогда не готовит – не умеет, а здесь дешево. Яичница с беконом и петрушкой, сыр чеддер оранжевый, чай с молоком, ирландский хлеб и салат оливье. Второй – Артур Соломонов; узкие следы – от его ботинок; ему двадцать, но он уже нарасхват – у журналов, похожих на торты; пишет о кино. С ума сходит от «Авиатора» и вообще от той эпохи; зализанные назад светлые волосы, белое, как бессонница, лицо, синие глаза; белая рубашка, черный костюм, только подтяжки сумасшедших цветов, как сказочные гномьи носки, – сине?красно?желтые полоски. Кладет пальто на спинку стула, заказывает кофе по?венски – с тертым шоколадом и сливками, улыбается Юргену; знакомы шапочно, по «Красной Мельне»; но сегодня так уютно в кафе, что они разговаривают о ерунде через столики, увлеченно так, будто сдружатся; потом Юрген поднимается к Артуру, Артур его перехватывает, берет бережно свой кофе, сам садится к Юргену – у камина. Они говорят о кадре: оказывается, есть что сказать; о черно?белом кино; Артур вспоминает классический ужастик про Дьявола: маленький мальчик, усыновленный, всем нравится, никогда не капризничает, не болеет; весь фильм – астридкиршнеровские контрасты, лицо пополам – свет?тьма, среднего не дано; не дано выбора; вот были лица…

– Интересно, это правда?

– Что? – Юрген отвлекся на повторный заказ: «горячий бутерброд и оливье на бис».

– Что он вырос, сошел с ума и выбросился из окна, – Артур снял сюртук – вместо пиджака; он был помешан на одежде, на грани двух времен: девятнадцатого века, статский советник, турецкий гамбит, азазель, и на промежутке между мировыми войнами, когда мужчины умели носить брюки, а не джинсы. – У меня первая девушка была протестанткой; таскала в рюкзаке Евангелие, никогда не предохранялась; хотя это, конечно, ближе к католикам; я обожал этот фильм и молодых Битлз; писал работу о черно?белой технике; и она рассказала мне, что мальчик, сыгравший Дьявола, сошел сума и выбросился из окна месяц спустя после женитьбы… Это им на проповеди пример привели – какой ужас, мол, эти фильмы и рок?музыка… Сейчас дословно процитирую: «Значит, он рос, его шпыняли от одних приемных родителей к другим, никто не мог понять, что с ним, а в него вселился Дьявол, – нельзя сыграть такую роль безнаказанно»; я скажу от себя: так хорошо сыграть; «потом он женился, потому что он красивый и в него влюблялись, а затем – выбросился из окна». Такая славная и глупая девочка, автостопит по Европе; мы расстались, потому что ее браслеты бисерные все время рвались и рассыпались в моей постели и я спал как йог…

– Он сошел с ума оттого, что в глубоком детстве сыграл Дьявола? Аргумент в пользу вероучения Фрейда? – Юргена развеселил бредовый разговор в семь утра; Артур был необыкновенен: мир кино от его слов обретал смысл, подобный жизненному. Артур верил в кино, как в сказки. Но сказками были не фильмы, сам Артур являлся сказочником: он взмахивал руками, как волшебной палочкой, отбирая и приговаривая, кто будет богом, кто богиней, кто будет талантлив, а кто так, на два хита, чьими именами назовут астероиды, а кого забудут на второй минуте после сеанса, как вещь в метро… Его предсказания сбывались: если Артуру нравился какой?то актер – он становился знаменитым через пару месяцев; просто суеверие, вода и соль; если Артур поджимал губы – фильм проваливался. Кто?то спорил, можно ли дар Артура использовать в рулетке; но это не рулетка, а, скорее, покер – запасной туз в манжете…

– Дело, думаю, не в Дьяволе… Я видел все фильмы с ним – Венсан Винсент; французский ликер для ковбоя, а не имя; дело в таланте; вжился? В любом случае, когда смотришь старое кино, непонятно, талантлив персонаж или нет: его заслоняет персона; такое явное, как у денег, очарование – старины; а его фильмы просто как головокружение от высоты – двадцать третий этаж; хочется ухватиться за что?нибудь вертикальное, нескользкое…

– Красивый? – спросил Юрген.

– Нет. Узкий, резкий, густые брови, горбатый нос. Черные волосы и глаза. Такое садомазо. Но очень молодой, завидно. Хочется жизнь быструю и горячую, как секс.

– Секс разный.

– Любовь разная…

Юргену обычно не очень нравился Артур, эдакий хлыщ вудхаузовских времен; шоколад с мятой; «чудной тип, молодой, а ведет себя, как старый»; доел салат, расплатился; и решился: «приходи завтра на выставку в Манеже, мой друг там выставляет репортажи с войны»; «приду»; Артур мнет хлебный шарик, встает проводить, как женщину. У Артура не перо, а бритва. Но про Юргена Артур никогда ничего не напишет, ни строчки, из уважения, потому что знает: Юрген Клаус гений; видел его фотографии в газете; «ну, пока», – и Юрген ушел в дождь за делами. Артур посидел еще час; рисовал на салфетках цветы; а потом поехал на такси домой – вместо гостей; долго лежал в крытом бархатом кресле, слушал Ализе, Placebo, дождь. Дождь шел весь день, вечер и ночь. Ночью Артур проснулся от засигналившей под балконом машины, съел возле холодильника йогурт и написал статью в «Искусство кино» о Венсане Винсенте; с риторическим вопросом в конце: «Что истина, что ложь? Есть истории, которые нас очаровывают, как запах, не дают жить собственной жизнью, размышляешь о них без конца, как над отрывком из Библии. Все детство я болел Ричи Джеймсом Эдвардсом из Manic Street Pritchard’s, его исчезновением; даже к гадалкам ходил – узнать, жив он или умер. Все ждал: вот он придет в мой город, встречу случайно, позову в гости, напою чаем… Теперь меня сбивает с пути Венсан Винсент; он умер в двадцать один; двадцать одна роль; и лишь одна из них проходная – самая первая – мальчик?Дьявол из «Голоден как волк»; мальчик весь фильм молчит, улыбается лишь в конце на тень, заслонившую солнце; проходная, как комната, – через нее он прошел в кино, положил пальто на спинку стула, заказал кофе со сливками, стал классиком актерской игры на лезвии бритвы; ни одного современного аналога я не знаю; есть только правда – проходная между понятиями истина и ложь: в мире без него меньше красоты…»

На гонорар за статью Артур купил себе книги: «Девушка с жемчужиной» Трейси Шевалье и повести Туве Янссон; он обожал женскую прозу; и три галстука: синий с серебром, зеленый с золотом и в тонкую серебристо?серую клетку; накупил еды: оливок с начинками и все для салата «Цезарь» – больше ничем, разве что еще кофе по?венски, он не питался. Сходил на выставку друга Юргена. А через три месяца ему пришло письмо – длинное, в синем конверте; выпадающая из действительности в вечность вещь, как карты звездного неба; с тремя марками; каждая размером со спичечный коробок. Ни имени, ни города Артур не знал. Весь день носил его в пальто, во внутреннем кармане, открыл вечером, в «Красной Мельне»; там тусовалась куча народа, но Артур любил народ; а вдруг к тому же в конверте мышьяк или чума какая? В конверте было письмо, написанное длинным, извивающимся, как плющ, почерком; очень понятным, когда зачитаешься. «Здравствуйте, Артур. Прочитала вашу статью о Венсане Винсенте в «Искусстве кино», решила вам написать. Вы спрашиваете, в чем разгадка? А вам правда интересно? На фотографии вы молодой и красивый, порочный, как вся нынешняя молодежь, как мои студенты. Они так же часто заражаются своими собственными снами и теориями, как гриппом, как влюбляются в человека на улице, в картину; рассказывают мне с воспаленными глазами: «Ведь правда это так? Это имеет право на существование? Ведь этого никто до меня не думал?» Меня зовут Жозефина Моммзен, я преподаватель в педуниверситете, классическом, полном металлических лестниц и старых бюстов; профессор, доктор исторических наук, специалист по Древнему Риму, как и мой дед, Теодор Моммзен, – может быть, слышали, часто у молодых совершенно безумные знания. Детей у меня нет, второй половины тоже; но когда?то была. Я подумала, что покажусь вам интересной, а не только старой и начитанной. Я была женой Венсана…»

Артур оглянулся: не видит ли кто, что его лицо раздето, оголено, как в жару; все пили кофе – глясе, черный, со сливками, всякими причудами; смородиновый чай, молодое испанское вино на розлив – во всем городе так вино продавали только в «Красной Мельне»; «привет, Артур»; юноша кивнул; Джордж Барнс, отличный писатель, море, рыбаки, порт, корабли – маленький мир одного города, ставший огромным, как небо; немного похоже на Ричарда Баха или Экзюпери – люди с крыльями; Артуру нравилось, что Джордж никогда не дарил своих книг; их приходилось покупать; и вернулся к письму, и продолжил читать.

«Я вам пишу… я вам пишу, потому что вы пишете: история Венсана вас очаровала. Когда с нами ничего не случается, а душа наша похожа на сверкающую новогоднюю елку, тогда эти чужие истории – фильмы ли, книги, Древний Рим – притягивают издалека, как окна первых этажей: заглянуть краем, но никогда не знакомиться, не приходить в гости; чтобы верить, что что?то действительно случилось; понимаете? А то вдруг вблизи история окажется обыкновенной – совсем не тем, что мы думаем, совсем не историей, а чернухой, бытовухой, скучищей, жизнью, как у нас, – всего лишь ожиданием, верой, что мы – как Христос: тоже с миссией… Я вам пишу, чтобы рассказать настоящую историю, чтобы вы знали: она такой и была, какой кажется. Сверкающей елкой…

Мне тогда было восемнадцать. Не поверите, наверное, как и всему, но я была девственницей; сейчас так не принято, как и класть салфетки на колени во время еды; а я и с мальчиком целовалась?то только один раз – в пришкольном лагере, в походе с ночевкой; этот мальчик тоже обожал «Остров сокровищ» и Патрика О’Брайена; Древний Рим придет потом. Любовь – это было нечто недоступное, запрещаемое самому себе, как мороженое во время диеты; в моей семье вообще непонятно, откуда дети брались; все, мужчины и женщины, увлекались историей, историей искусств, живописью – короче, чем угодно, только не настоящим. Наш дом был полон книг, засушенных цветов, ваз, с которых не стирали пыль – вдруг разобьются; ходить можно было только на цыпочках, говорить вполголоса, никаких животных и музыки, потому что кто?то обязательно писал научный труд всей своей жизни… Все мое детство прошло с нянями в доме нянь, а потом – в школе, с утра до вечера, куча дополнительных занятий: танцы, художественная школа, кружок скульптуры; летом – пришкольные лагеря, позже в других городах; я не жалуюсь – мои родители были сухари, с корицей и изюмом, но сухари; а так я ездила, общалась, фотографировала, носила короткие юбки и купальники, плавала, рассказывала анекдоты и страшные истории у костра… Нормальное детство. Только я не влюблялась; во?первых, я некрасивая; вы бы удивились, увидев меня: вам, наверное, представилась эдакая светская львица, окрутившая знаменитого актера, блондинка или рыжая, реклама духов «Шанель номер пять»; а я не серенькая, средненькая, а прямо некрасивая: длинные светлые волосы, челка, из?под нее нос торчит. Смешная. Маленькие руки, ноги, а голова большая – это семейное, моммзеновское, мозгов много. Во?вторых, я знала все знаменитые истории о любви: Антоний и Клеопатра, Абеляр и Элоиза, Ремарк и Дитрих – и делала вывод, что любовь – это несчастье. Она всегда заканчивается попыткой суицида, болью, бытом – мне все сие ни к чему. Думала, что поступлю в университет, где половиной кафедр заведовали представители семейства Моммзенов, окончу его с красным дипломом – и пощады на экзаменах мне не светит никакой со стороны семейства; а иначе, без красного, никак в нем не жить; окончу аспирантуру, потом напишу труд жизни – я выбирала персонажа, страну, эпоху; а потом… А потом умру…

Это была бы счастливая жизнь.

Но я влюбилась уже на первом курсе.

Жить в доме, пока я учусь, мне не хотелось. Я спросила у отца и мамы, они посоветовались с дедом, бабушкой, тремя супружескими парами теть и дядь, и мне было позволено чудачество – снять квартиру в городе. По объявлению я нашла соседку; выделенных семьей денег плюс стипендия – не хватало сразу и на жизнь, и на где ее проводить; соседка оказалась классная – совсем другая, иная, добрая, глупая и невероятно красивая, она училась на актрису. Анна Скотт – вот это да, вот это львица: рыжая, кудрявая, в красных и синих платьях; розовых свитерах, желтых брюках – реклама «Юнайтед Колор оф Бенетон» плюс порошок «Ариэль». Мы дружили по?настоящему – закатывали в выходные пиры: индейка со сливами, курица с лимоном, утка с яблоками; пили вино, молочные коктейли; не спали ночами, когда она была влюблена; она влюблялась часто, так смешно, жестоко – все ее бросали; ходили по магазинам, покупали тряпки, косметику, гели для душа; клеили обои: розовые с золотом – в спальне, с фруктами и часами на полпятого – на кухне; слушали пацанячий бэнд Five. Первая сессия прошла абсолютно благополучно: никто из экзаменующих не был частью семейства Моммзен, только один молодой препод, фольклорист, спросил украдкой, уже ставя «отлично», чтобы не слышали готовящиеся: «вы из наших, университетских Моммзенов?» «нет, – ответила я, – совпадение; иначе я бы вас непременно предупредила заранее, еще в начале семестра»; он засмеялся, теперь уже на всю аудиторию, и извинился. Рождество я праздновала с родителями, не ожидала ничего такого: обычно мы просто заказывали еду из одного и того же ресторана домой и пили глинтвейн, плетя паутины из философий; но они в честь моих пятерок отправились в этот самый ресторан и заказали шампанское со льдом и ананасами; а за соседним столиком сидела Анна с каким?то своим очередным парнем; мы подмигнули друг другу, и ничего больше. Летом в экзаменах была моя тетя – специалист по древнерусской литературе; я готовилась, словно к скачкам с препятствиями на кубок графства; словно вручать мне его будет сам прекрасный молодой граф, неженатый, между прочим… Сдала на «отлично» первый; не тетин; пришла домой отоспаться; у нас в зале стоял классный диван – обитый черно?сине?красной пушистой тканью; «шкурами шотландцев», – шутила Анна всегда; я упала словно пьяная; снилось темное, влажное, шумящее, словно леса; а через полчаса меня разбудила Анна.

– Жозефина! Фифи, проснись! – трясла меня вместе с подушкой, кроватью, полом, как мне казалось; «чего?»; оказалось, ей дали роль – маленькую роль в новом фильме, парень, которого она любила тогда; «с которым она спала» – нельзя было сказать вот так просто, жестоко и цинично, будто знаешь жизнь; она правда их всех любила; тогда я считала, что это особая форма глупости, сейчас думаю, что это особый талант, необычный и трогательный, как умение выпукивать сложные мелодии; парень работал помощником режиссера. Фильм был про старые уличные банды; вроде «Банд Нью?Йорка» Скорсезе и «Брайтонского леденца» Грэма Грина, только без американского пафоса первого и католицизма второго. «Круто, – сказала я, – а у меня «отлично» «у тебя всегда будет «отлично» «ты меня оскорбляешь или ты ко мне равнодушна?» «нет, я заклинаю силы природы». Она купила две бутылки вина и корицу с кориандром; я пошла готовить глинтвейн по папиному рецепту. «Через два дня у меня тетя Пандора, она меня уничтожит, как ядерный взрыв, если я ошибусь хоть на одно имя или дату»; я и вправду боялась. Вам и не представить такого страха – перед темнотой разве что… А Анна боялась играть: вдруг окажется, что она бездарна и некрасива; вынула из сумки платье для роли – крошечное, клетчатое; белые гольфы; «по Набокову, что ли?»; мы от экзистенциального ужаса, что все в наших руках, напились, хохотали, а потом заснули вместе, в объятиях, не зная, что нас ждет впереди.

– Фифи, – опять она, утро блеклое, серое, будто несвежее белье, – Фифи, я боюсь одна…

– А я?то чем могу помочь? – голова раскалывалась, а ощущения обострились, будто кто?то подменил меня ночью на другую – более одинокую; прожившую всю жизнь в центре города, в квартире с кошками, геранями, книгами только о море; странная история…

– Пойдем со мной.

– Я же не могу тебя держать за руку в кадре…

– Просто посидишь где?нибудь на полотняном стульчике…

– Ты думаешь, меня пустят?

– Черт, нет, наверное, ведь я никто, – и покраснела; я завернулась в плед и побрела на кухню в поисках холодной чистой воды; налила из?под крана; пузырящуюся, белую. – А может… – Анна прошла со мной на кухню, она уже оделась: розовое, синее, голубое, немного серебра; накрашена чуть?чуть, такая светлая, легкая, хоть на руки, в машину, на пикник. – У нас съемки в городе, на площадке, среди настоящих жилых кубов; может, ты посидишь, подождешь меня возле одного дома? Мне просто будет легче – знать, что ты где?то рядом; и если я завалюсь, – она засмеялась, – мы поедем и купим что?нибудь вкусное. Обещаю ту же поддержку в день тети Пандоры.

Знаете, есть такие отношения с людьми, когда нельзя отказать. Собственно, проблема наркомании. Я оделась – как всегда, как учительница: полосатая бело?серая рубашка с острым воротником и рукавами по локоть, черная юбка, вязаный черный жилет, черные колготки на пятьдесят ден, в нашей семье женщины презирали телесный цвет как самый ненатуральный, и туфли – вот туфли были очень хороши; мне их подарила, собственно, тетя Пандора; на высоком каблуке, с острыми, загнутыми, как персидские, носами, с крошечными бантиками. Положила в рюкзак несколько толстенных книг по древнерусской литературе, пару персиков и яблок, ломтики ветчины, хлеб и маленькую пепси; мы вызвали такси, поехали куда?то в центр; занялся день, пасмурный, прохладный, словно осенний, а не весенний; демисезон, еще чуть?чуть дождя, пальто из драпа, замшевые сапоги, черный зонт тростью; мое любимое время года. Анна ушла за желтую пленку, там толпилось невероятное количество народа, а я выбрала подъезд, лавочку, двор; где встретиться – мы договорились.

Просидела я часов пять; читала, читала; никто даже не вышел собаку прогулять; видно, все знали о съемках, побежали смотреть. Или, наоборот, всех попросили не выходить. Не высовываться… Однажды одна любопытная старушка высунулась в окно и вывалилась, упала и разбилась. Это увидела вторая старушка, тоже высунулась, чтобы рассмотреть получше, тоже упала и разбилась. Это увидела третья старушка… Тут на мою страницу упала тень. Кто?то не очень высокий встал прямо передо мной, вызывающе и неприлично. Я подняла глаза. Он был и вправду невысокий, тонкий очень, но мускулистый; знаете, как эти элегантные, точно смокинги, собаки типа спаниелей; длинноногий, в бледно?голубых джинсах, тяжелых черных ботах, как у нацистов, с высокой шнуровкой, в белой рубашке с закатанными рукавами; на талии завязана джинсовая куртка в тон штанам. Черные волосы зализаны, взбит кок а?ля Элвис. Жутко подведенные глаза, как у французской проститутки в старом черно?белом кино. И куча цепочек повсюду. Пахло от него резко потом, каким?то кремом травяным и очень крепкими сигаретами.

– Привет, – сказал он, – я Венсан. А ты кто? Мирный житель или положительная девочка со съемок, которой я говорю: «Вот бы влюбиться в такую»?

Я засмеялась. Он был очень красивый. И очень простой. Рядом с ним совсем не было страшно, как обычно с незнакомыми знакомящимися парнями. Он был просто ни на кого не похож – такой вывалившийся из реальности; не человек даже, существо. Я сразу подумала, что с ним хорошо в кино ходить, готовить пиццу, ненавидеть всех людей. Я не знала, что ответить, сказала: «меня зовут Жозефина, я здесь историю учу» – и протянула ему яблоко.

– Ой, здорово, – сказал он и плюхнулся рядом на лавочку, впился в яблоко заостренными, как у животных, зубами. – Главное, гонорары платят что надо, а пожрать дать звезде забывают – элементарное, Ватсон, всего лишь пару бутеров с ветчиной, и я готов работать сутки на ногах, как на рынке, за пару бутеров с ветчиной… У тебя нет бутера с ветчиной? Если есть, я на тебе женюсь, потому что ты невероятная, ты будешь послана самим Господом, как видение пастушку…

– Есть, – я хохотала уже во все горло, открыла рюкзак, достала бутерброды, персики, и мы устроили пикник.

А потом он спросил:

– Слушай, раз я женюсь на тебе – я честный парень, не обману, – можно я тогда посплю у тебя на плече? У меня два часа свободных до эпизода драки, а мой вагончик – проходной двор, я там никакой власти не имею: нет дара.

– Ты меня своим гримом испачкаешь.

– Я подарю тебе еще тысячу таких рубашек. Блин, какая ты жадная, ты должна была сказать, что эта рубашка тебе никогда не нравилась и я могу спать сколько угодно…

– Я не жадная, я благоразумная. И я понятия не имею, кто ты: может, правда звезда, а может, жалкий проходимец, десятый помощник режиссера.

– О, десятый помощник режиссера – это такая шишка, я ничто перед ним, – и заснул, только не на плече, а на коленях, на юбке, дыша мне прямо туда, в розы. Он спал так крепко, спокойно, словно был безгрешен; я даже могла шевелиться; взяла книгу и, пристроив ее на его голове, продолжила читать. Прошел день, стало прохладно, собирался дождь. А ведь он сказал, что еще какой?то эпизод с дракой… Я тихонько толкнула его.

– Эй, – забыла, как его зовут, – просыпайся, – он открыл глаза, такие странные, абсолютно черные, я больше ни у кого таких не видела, без зрачков, будто там жил кто?то совсем другой, в хрустале, холоде, вечной ночи, не жаловался, а думал, как захватить мир, – Снежная королева, хроники Менильена, – ты говорил, что у тебя какие?то еще съемки…

– В жопу их, – он смотрел на меня снизу невероятными своими глазами вечной ночи, улыбался, словно мы заговорщики, тушь размазалась по всему лицу. – Что ты делаешь сегодня вечером?

– Учу историю древнерусской литературы.

– Ты что, ботан?

– Да, у меня через два, нет, уже через день экзамен, и у меня должно быть «отлично».

– Слушай, похерь ты на все. Давай поженимся. Я знаю одну маленькую церковь на набережной, она всегда открыта, и там всегда есть священник.

– А смысл?

– Я тебя люблю.

Вот так он это сказал. Так весело и ясно, весь в косметике, в дурацком костюме какой?то придуманной банды. Клоун, актер. Я до сих пор слушаю это в себе: «Я тебя люблю», как некоторые люди слушают джаз, смотрят фильмы с Монро, зажигают свечу – чтобы вызвать определенное настроение или потакать уже пришедшему.

– Я не знаю, – сказала я. – Я тебя не знаю, и вообще, дела так не делаются. Нужно время подумать, ужин при свечах, цветы три недели, пока думаешь, знакомство с родителями… Моим ты не понравишься.

– А моих вообще нет. У меня опекуны. Ну о чем тут думать? Я же тебе нравлюсь?

– С чего ты взял?

– Ты меня не послала.

– Я просто вежливая.

– Нет, ты не вежливая. Ты нормальная.

– Нет, я не могу. У меня экзамен. Можем пожениться, конечно, но я все равно буду сидеть и учить. А это ужасно. Я мечтала о другом.

– Нет. Это лучше всех мечт. Значит, ты согласна?

– А?а, – но он уже вскочил, схватил меня за руку и потащил куда?то по улицам. – Учебники! Там остались мои учебники! – и Анна, и вся моя жизнь, размеренная, выстроенная, красивая, как букет.

– Новые купим! – но новых мы не купили; мы прибежали на набережную: тучи ушли, стоял огромный кровавый закат, и он вошел в церковь, маленькую, острую, красную, как перец, позвал тихим голосом священника, отца Валентина; священник вышел, узнал его без улыбки, куда?то увел; они, видно, долго и хорошо дружили, а может, просто были чем?то связаны, как шантажисты; чем?то темным, бархатным; как проклятие; но оказалось – умываться и переодеваться; Венсан вернулся, бледный, стройный, худой, с мокрыми волосами; еще у него обнаружились челка до острых скул, черные по?настоящему брови, бледные пухлые женские губы; он был в другой белой рубашке, приталенной, в черных брюках и остроносых черных ботинках. Протянул мне руку, и мы пошли к алтарю, на котором отец Валентин зажигал свечи.

– Вы католичка?

– Да.

– Такие подойдут? – показал мне на красном бархате два кольца, тонких, безупречно золотых. Я испугалась, повернулась к Венсану.

– Послушай, это… это невозможно.

– Почему?

– Просто невозможно. Нелогично, неправильно. Так было в старину, но люди любили друг друга безумно, а потом могли быть несчастны.

– Мы не будем несчастны. Мы женимся по расчету. Я чувствую, что ты мне нужна. Мы будем жить долго и счастливо и умрем в один день, – и мы поженились. Отец Валентин позвал в свидетели с улицы нищего и женщину с собакой, маленьким бульдожкой; они нас поздравили, восхищенные тайной, как фейерверком.

«А теперь?» – мы вышли на набережную; закат погас, с реки дул ветер, пронзительный, как в дни ледохода; «теперь жить»; я поежилась от холода, он обнял меня длинными руками всю, просто невероятно, он был горячий, как глинтвейн, и потом поцеловал; мокро, горячо, незнакомо; со вкусом табака; я провалилась в грех, как под землю. Он нашел машину, мы долго?долго кружили по улицам, как по лабиринту; я не замечала мест, потрясенная поцелуем; потом он обернулся с переднего сиденья и спросил ворчливо, по?стариковски, махорочно: «так где ты живешь? я полчаса жду, когда ты скажешь: да?да, вот здесь». Мы с шофером засмеялись, я сказала адрес; Венсан остался ждать в такси, я поднялась, позвонила, потому что ключи остались с учебниками, в светлом прошлом. Анна открыла; с волосами в бигуди, в зеленом ночном креме, полосатом халате, смешная, страшная; «ты где была?» – завопила, как родитель, заволокла в квартиру; а я рассказывала, задыхаясь от ее рук и счастья. «Ты вышла замуж?» – мы свалились на диван; «да» – «о господи, а как с квартирой? ты переедешь ведь? да?» – «да, но я буду платить, правда, ты не беспокойся, не переезжай, не ищи», – «вот это настоящий подарок жены императора своей фрейлине, спасибо, Фифи; ну так кто он?» «не знаю; его зовут Венсан; актер с твоей площадки; ну, как все прошло, кстати?» – «главный актер куда?то ушел, и все матерились, ничего не сняли после обеда, а я как раз там положительная девушка на улице; он, скотина, должен был всего лишь обернуться мне вслед… погоди, Венсан? а как дальше?» – «как?то похоже» – «Венсан Винсент?» – «да». И тогда она замолчала, встала, запустила пальцы в бигуди. «Анна, что такое? Прости, что я ушла. Что? Что?» – словно она знала что?то тревожное: кто?то упал, разбился, кто?то родной мне, близкий, а я не знаю. «Венсан Винсент – ты знаешь, кто он?» «кто, Анна? парень молодой, старше меня на поколение всего, волосы черные, глаза черные, брови черные, длинные ноги, худой, немного странный, смешливый; ну что не так, Анна?» – словно бабочка билась об окно. «Он очень знаменит и богат, – сказала она чужим голосом, холодным, как на экскурсии. – Сирота. Гениальный актер». «Но ведь ничего пока плохого». «Ничего», – и поцеловала меня в глаза, как мама не целовала, помогла собрать вещи; «Анна, я люблю тебя, желаю удачи» «и тебе, детеныш». Я уже спускалась, стукая чемоданом об стены, когда она окликнула меня: «Жозефина, я всегда помогу тебе в беде, я буду дальше жить здесь; и если что, ты знаешь, куда прийти». Это было странно, как проснуться ночью, чтобы попить воды, может, печенье съесть, и вдруг услышать за окном страшный крик человеческий: «Помогите!» там или «Убивают!»; «Пожалуйста, помогите, люди, прошу вас!» – однажды услышала я еще в доме родителей, все спали, я сидела на краю кровати с бьющимся сердцем и боялась выглянуть в окно; утром на улице никаких признаков отчаяния не нашла – ни поломанных кустов сирени, ни пятен крови, ни клочьев одежды; даже позвонила в полицию, спросила, не случилось ли чего страшного в нашем районе, мне ответили: «нам не сообщали», но крик был такой настоящий… Я шла и все думала, что же значат слова Анны загадочные, как у гадалки; а потом увидела Венсана, подумала, какая невероятная теперь у меня жизнь – в ней есть любовь; и забыла про Анну, как про невыключенный утюг.

Мы ехали в такси, обнявшись, словно прожили вместе уже сто лет в замке, окруженном розами, нас никто не посмел побеспокоить – такие тихие, маленькие; таксист смотрел на нас в зеркало и улыбался, будто ему предсказали нас, что принесем удачу; разноцветье неоновых реклам скользило по лицам; а потом Венсан сказал неожиданное: «Жозефина, можно ты не будешь спать в моей комнате? У меня много комнат в квартире, я в половине даже еще не бывал; ты сможешь выбрать любую – круглую, квадратную, на запад или на юг, с балконом или ванной; просто я не могу представить, что в моей комнате кто?то будет, кроме меня; ладно?» «Хорошо, – ответила я. – Хочу солнечную»; он сжал мне руку и поцеловал осторожно в щечку, словно нюхал незнакомый цветок. Дом был огромен, небоскреб?комплекс; я видела рекламу таких в журналах, где?то среди квартир сразу есть супермаркет, бассейн, салон красоты, бутики, подземные автостоянки; дорогое удовольствие – далеко не ходить. «Ты разве не с опекунами живешь?» «жил, да они устали от меня, разрешили купить квартиру; я к ним обязан только раз в неделю на ужин приходить, в субботу. Бифштекс, картофель фри с красным перцем, фруктовый салат и три вида кекса к чаю. Мне скоро двадцать один – через месяц, так что мы совсем ни о чем не разговариваем, только про погоду и передать соус». В гигантском лифте со скамейкой и ковром поднялись на самые вершины, «двадцать третий» – загорелось на табло; и в коридоре было тихо?тихо. «Как в больнице, слушай, здесь можно разговаривать?» «можно галдеть, весь этаж и следующий – это наша квартира». И мы заулюлюкали, как индейцы в кино, запрыгали; чемодан упал и развалился, раскинул мои свитера, полотенца и юбки, как на пляже.