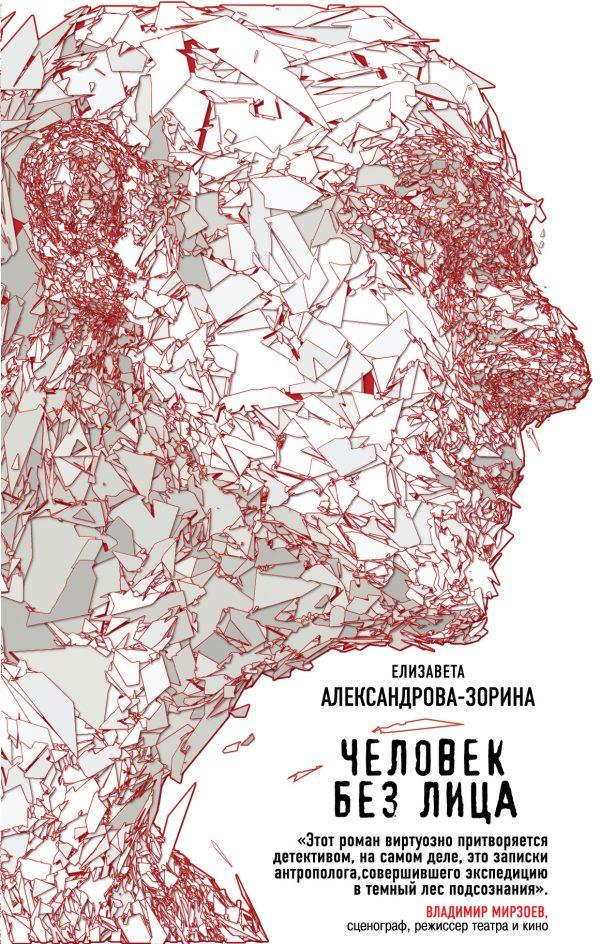

Человек без лица (Елизавета Александрова-Зорина)

Человек без лица

Елизавета Александрова-Зорина

Однажды я заглянул в зеркало и не увидел в нем себя.

Мое лицо знает весь город. Мой портрет напечатала известная газета, и на лбу у меня, как выжженное клеймо, горел заголовок: «Убийца!» А потом его перепечатали другие издания, и я стал городской знаменитостью. Я ехал в метро и, подняв воротник, пытался досмотреть свои сны, а вокруг, развернув газеты, разглядывали мое лицо. Я шел, опустив голову, на работу, а мое лицо смотрело мне вслед из газетных ларьков. Мое лицо было свернуто в трубочку, выставлено на витринах, разорвано, смято и выброшено в урну, оно лежало на земле, размякшее от сырости, и на нем чернел след от ботинка, в него заворачивали хрупкие предметы, чтобы они не разбились, по нему скользили небрежным взглядом или долго всматривались, пытаясь запомнить каждую черту, его показывали друзьям, обсуждали, плевали в него, вырезали, сохраняя на случай, если придется вдруг опознать убийцу. Мое лицо знают все, кроме меня.

«Мужчина, на вид лет сорока, среднего роста и телосложения. Шатен, седые виски, карие глаза. Крупный нос с выраженными носогубными складками, бледная кожа, крупный рот, верхняя губа больше нижней, ямочка на подбородке. Особые приметы: нервный тик, дергающееся веко, большая родинка на щеке, шрам над бровью». Я часто перечитываю эту ориентировку в газетной заметке, и бумага уже замусолилась и обтрепалась. Крупный нос, крупный рот, родинка, шрам. Я подхожу к зеркалу над умывальником и трогаю родинку, выпуклую, похожую на нарост, с торчащим из нее волосом, который я раньше подстригал, а теперь бросил. Крупный нос, крупный рот. Шрам. Я шел по улице, прижимая к груди папку с документами, и мимо, гулко цокая, проехала конная полиция (вороные лошади, всадники, возвышающиеся над толпой). Я засмотрелся им вслед и, не заметив фонарного столба, врезался в него, больно ударившись лбом. Прохожие засмеялись, из рассеченной брови хлынула кровь, и какой-то человек (седой, сутулый) сунул мне мятый платок. С тех пор я ношу над бровью шрам, который ощупываю пальцем, когда о чем-нибудь думаю (такая у меня появилась привычка). Крупный нос, крупный рот, родинка, шрам. Это все, что я знаю о своем лице.

— За что вы убили Эльзу М.? Вы планировали преступление? Вы хотите что-нибудь сказать?

Газета с моим портретом на первой полосе вышла в понедельник. А Эльзу М. убили в пятницу. Я хорошо помню эту женщину, от нее пахло лимонной коркой, кисловатым потом, который, однако, не был мне неприятен, и жидкостью для снятия лака (словно Эльза М. только и делала, что красила ногти и стирала их, чтобы вновь накрасить). У нее была большая грудь, вылезавшая из декольте, как дрожжевое тесто из кастрюли, и низкий голос, которым она все время что-то напевала, и теперь при воспоминании об Эльзе М. у меня в памяти всплывает ее любимый романс. Я попытался напеть его, и следователь поморщился, ведь голос у меня не очень. Не то что у Эльзы М. Что еще я мог рассказать о ней? Что она целыми днями смотрела телевизор и обожала пересказывать фильмы, словно это были истории из ее собственной жизни. Что она заразительно смеялась, даже над тем, что было совсем не смешным, и я тоже смеялся вместе с ней, сам не зная чему. Что у нее была докучливая привычка поглаживать мою ногу, и я старался сесть в кресло, чтобы она сидела в кресле напротив, но Эльза М., раскусив эту жалкую уловку, к моему приходу заваливала кресла какими-нибудь вещами, бросая на них одежду или груду зачитанных до дыр журналов, так что мне волей-неволей приходилось опускаться на диван. И вот тут-то она усаживалась рядом и громоздила свою пухлую руку на мое колено. Милая, бедная Эльза, ее любимый ковер, о котором она говорила не смолкая (словно он был живым, этот пушистый бежевый палас), был залит ее кровью, и никакая химчистка теперь не очистит его.

— Вы узнаете женщину на фотографии?

— Нет.

— Вы лжете.

— Нет.

— Вы бывали у нее раз в неделю.

— Возможно.

— Возможно? Вы издеваетесь?

— Нет.

— Вы узнаете эту женщину?

— Нет.

— Это Эльза М.

Объявление в СИЗО.

Содержащиеся в следственном изоляторе обеспечиваются:

— спальным местом;

— постельными принадлежностями: матрацем, подушкой, одеялом;

— постельным бельем: двумя простынями, наволочкой;

— полотенцем;

— столовой посудой и столовыми приборами: миской (на время приема пищи), кружкой, ложкой;

— одеждой по сезону (при отсутствии собственной);

— книгами и журналами из библиотеки СИЗО.

Указанное имущество выдается бесплатно во

временное пользование на период содержания под стражей.

В камере зарешеченное окно, в него можно разглядеть кусок неба, иногда голубого, но чаще грязно-серого, забор с колючей проволокой, вышку охраны и крыши соседнего дома (тюремного корпуса). За забором высятся фабричные постройки (бывшие цеха теперь сдаются под склады и офисы), видна запруженная машинами дорога и мутная речушка, стиснутая гранитными берегами, по которой изредка проплывает теплоход, волочащий за собой длинную пустую баржу, как таксу на поводке. Арестанты, чьи окна возвышаются над забором, любят глазеть в них, но я не интересуюсь тем, что творится на улице. Мне неинтересны выпуски новостей, которые я слышу из соседней камеры, когда меня ведут на прогулку, мне неинтересно и то, что происходит за воротами тюрьмы. Я все больше погружаюсь в себя, и мне часто кажется, что я вывернут наизнанку: мои глаза вылупились вовнутрь, а сердце вылезло наружу, словно грыжа.

На работе со мной не часто заговаривали.

— Слышал новость?

— Нет.

— Женщину зарубили кухонным топориком. Весь департамент только об этом и говорит.

— Разве это новость? У нас каждый день кого-нибудь убивают.

— Но тут особый случай. Она была нашей пациенткой.

— Правда? Ну что ж, бывает.

— Ее убили в пятницу, и начальника хотят допросить.

— С какой стати?

— В этот день к ней заходил кто-то из наших.

— Ах вот как…

— Ее зовут Эльза М. Не твоя ли подопечная?

Сослуживец вдруг смолк, недоуменно уставившись на меня, а я, смутившись, пролепетал что-то несвязное. А потом, сославшись на работу, ретировался, и он долго смотрел мне вслед.

В полиции меня попросили рассказать о семье. Я пожал плечами. У меня властная мать и две бывшие жены. Первая родила от меня двух дочерей, а вторая одну, и теперь моя семья — это шесть женщин самых разных возрастов, не желающих иметь со мной ничего общего.

— Вы не должны мне лгать, я же ваш адвокат.

— Я вообще никогда не лгу.

— Что же случилось в квартире Эльзы М.?

— Я не был там.

— У следователей есть запись с камеры, установленной у входа в подъезд.

— Я пришел, как обычно, позвонил в дверь, но мне не открыли.

— Заметили что-нибудь подозрительное?

— Да. На лестничной площадке я столкнулся с каким-то господином, который вышел от Эльзы М., захлопнув дверь. Я уже говорил об этом раньше.

— Вы сможете его опознать?

— Я знаю, во что он был одет и чем от него пахло. Я хорошо запомнил его запах, думаю, я смогу узнать его.

— По запаху?

— Да.

Если жизнь — это лотерея, то я вытянул не самый счастливый билет. «Тридцать три несчастья», — язвила первая бывшая. «Неудачник», — подхватывала вторая. «Иногда мне кажется, что ты не мой сын», — выносила приговор мать, и я, разглядывая ее профиль, нос, похожий на клюв хищной птицы, и поджатые губы, думал, что, наверное, меня подменили в утробе.

Отец умер рано, я его почти не помню. Но точно знаю, что я в него, болезненный, замкнутый, ни на что не годный. После приступа отец прожил еще месяц, никого не узнавал, не мог пошевелить рукой, только смотрел в потолок и плакал. Я как-то зашел к нему тайком и, положив ладонь на мокрое от слез лицо, подумал, что лучше бы отец умер. Все так думали, мать, соседи, родственники, врачи, и отец, наверное, был того же мнения. А потом он вдруг перестал плакать, застыв с распахнутыми глазами, и все вздохнули с облегчением, радуясь смерти, с которой уже давно смирились и которую так ждали. Вспоминая об этом, я плачу, но некому положить ладонь мне на лицо.

Сосуд в моей голове лопнул два года назад, когда мне было сорок (я тогда стал ровесником собственного отца, которого теперь уже немного старше). Всего сорок, целых сорок. Я жил, зажмурившись, и гнал от себя мысли, что эти сорок лет прошли быстро и глупо. И сколько бы ни было отмерено, оставшиеся годы пройдут еще быстрее и еще глупее. А потом лопнул сосуд. Я обедал в кафе, спешно жевал свой холодный ланч, и вдруг перед глазами замелькали мушки. Вилка стала такой тяжелой, что я не смог ее удержать, уронив на пол, и посетители кафе неприязненно покосились. Тело обмякло, а язык опух, превратившись в кляп, и когда официантка, убирая тарелку, на которой еще оставался недоеденный бифштекс, спросила: «Вам понравилось?» — я промычал в ответ что-то нечленораздельное. Но она меня не слушала. Затем мне принесли чек, а я сидел, откинувшись на стуле, и со стороны, наверное, казалось, что я плотно поел и теперь отдыхаю, переваривая кусок плохо прожаренного мяса. Сотрудники кафе забеспокоились, когда и спустя час я не заплатил по счету, а мобильный телефон в моем кармане стал разрываться от звонков, на которые я не отвечал. Перед тем как меня погрузили на носилки, официантка обыскала мои карманы, чтобы взять с меня плату за ланч.

— Как вы себя чувствуете?

— Неплохо.

— Завтра выписываем.

— Уже?

— Вы восстановились, снимки хорошие. Что еще нужно?

— Это инсульт?

— Да.

— Мой отец умер от инсульта.

— Все мы от чего-то умираем.

— А я?

— Еще поживете.

— Уверены?

— Могу подержать вас недельку.

— Спасибо, вы очень добры.

— Но это не бесплатно. Деньги есть? Ну-ну, не морщитесь, на здоровье не экономят.

— Я лучше дома.

— Как хотите.

У врача были тонкие, как нитка, губы, холодные, раньше времени состарившиеся глаза, седина, пробивающаяся в смоляных волосах, и туфли на толстых каблуках, которыми можно было отбивать дробь или заколачивать гвозди.

Все мечтают прочитать свое имя в газете. Или увидеть себя по телевизору. Я тоже всегда об этом мечтал. Как-то я попал в кадр вечерних новостей (начальник департамента рассказывал телевизионщикам о новой бюджетной программе) и потом специально смотрел три вечерних выпуска, в семь, девять и одиннадцать часов, чтобы с трудом разглядеть, как за спиной начальника, не в фокусе, я дважды прохожу с бумагами в руках (оператор сам всучил мне какую-то папку и попросил походить туда-сюда на заднем плане). Но когда мое лицо замелькало повсюду, на страницах газет, на экранах, на фонарных столбах и на досках объявлений, я об этом даже не узнал.

Я не сразу заметил эту странность, с которой мне теперь предстояло жить (у меня нет друзей, я разведен и одинок, а на работе меня сторонятся, считая не от мира сего). Сначала я не поздоровался с начальником, и об этом, прикрывая рот ладонью, мне испуганно прошептал один сослуживец, которого я, впрочем, тоже не сразу узнал. А потом пришел в гости к матери, на ее день рождения, где столкнулся с обеими бывшими, и, сам того не желая, стал причиной скандала.

У матери была дача, куда она давно не ездила, но и меня не пускала, а еще огромная пятикомнатная квартира в центре города, в которой она уже двадцать лет жила одна, поэтому жены любили мою мать больше меня, а уж после развода только ее и любили (женщинам всегда интереснее с женщинами). Когда я пришел, все сидели за накрытым столом, и я уже с порога почувствовал себя подсудимым. Мать, конечно, была судьей, бывшие — обвинителями, а дочки, девочки 4, 10 и 12 лет, равнодушными судебными секретарями. Адвоката у меня не было, да и права голоса тоже, поэтому я молча потягивал вино за мамино здоровье. В комнате было темно, но лампу почему-то не зажигали, и лиц не было видно, а между зашторенными гардинами пробивалась полоса света, рассекавшая меня пополам.

Первая бывшая:

— Передай, пожалуйста, соль. (Всю жизнь мне сгубил!)

Я:

— Пожалуйста. (Что я делал не так?)

Вторая бывшая:

— М-м, вкусный салат, никогда такой не пробовала. (Ты делал все не так. Абсолютно все.)

Мать:

— О, дорогая, я поделюсь рецептом. Авокадо, редис, помидоры, яйца, все мелко порезать, перемешать. Оливковое масло заправить бальзамическим уксусом, поперчить. (Нищенская зарплата, съемный угол, два развода, ни друзей, ни врагов — как можно было так глупо распорядиться своей судьбой?)

Дочери закивали, словно и они слышали наш подводный диалог. И как раз в этот момент мать, нехотя поднявшись, зажгла свет, а я посмотрел на жен и не узнал их. Стал судорожно ощупывать их взглядом, отметил разные прически (у первой — волосы черные, прямые, по плечи, у второй — с небольшой рыжиной, чуть вьющиеся), руки (у первой — с некрасивыми пигментными пятнышками, у второй — с глубокими бороздами), но, вглядываясь в лица, не мог различить их. Страх ударил меня в живот, и я почувствовал, как взмокла моя рубашка.

Мать:

— Ты ничего не ешь? Тебе не нравится то, что я готовлю? (Почему ты ведешь себя, как идиот? Сиди спокойно и делай вид, что у тебя все хорошо.)

Я медленно, словно в полусне, поднялся, уронив на пол салфетку с колен, и торопливо обулся, с трудом завязав шнурки дрожащими пальцами. Все молчали, удивленно глядя на меня, а младшая дочь ковыряла пальцем в овощном рагу. Мать я отличал по седым, сбитым в пышную прическу волосам, по морщинистой шее, пухлым рукам и пальцам, изуродованным артритом, по аляповатому платью в крупный цветок и гулкому голосу, напоминавшему мне тот звук, который гуляет в вентиляционных трубах в дни непогоды. Дочек я узнавал по возрасту. Бывших жен различал по волосам.

Конец ознакомительного фрагмента – скачать книгу

Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru