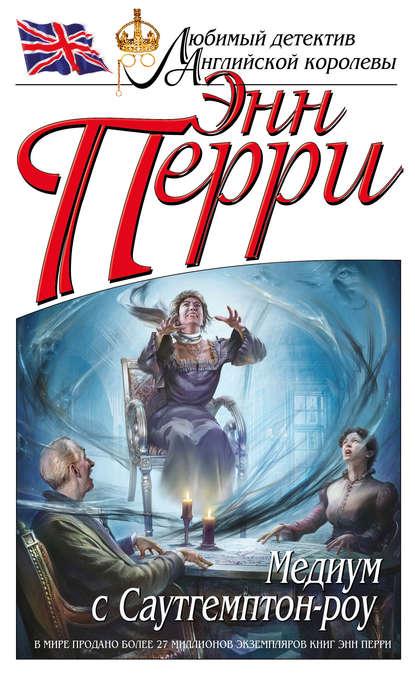

Медиум с Саутгемптон-роу | Энн Перри

Энн Перри

Медиум с Саутгемптон‑роу

Томас Питт – 22

Глава первая

– Досадная ситуация, – тихо произнес заместитель комиссара полиции Джон Корнуоллис, и на лице его застыло горестно‑виноватое выражение. – Я сделал все, что мог, привел все возможные этические и юридические аргументы. Но, очевидно, мне не под силу бороться с властью «Узкого круга».

Томас Питт пребывал в потрясении. Он стоял в середине пронизанного солнечными лучами кабинета, и из‑за окна до него доносились приглушенные стеклами крики извозчиков, цокот лошадиных копыт и грохот колес по булыжной мостовой. Этим жарким июньским днем по Темзе курсировало множество прогулочных лодок. После расследования Уайтчепельского заговора Томаса восстановили в должности суперинтенданта полицейского участка на Боу‑стрит. Сама королева Виктория выразила ему благодарность за проявленные отвагу и преданность. А теперь Корнуоллис опять сообщил ему об увольнении!

– Но это же невозможно! – возразил Питт. – Ведь Ее Величество сама…

Взгляд его начальника не дрогнул, но в нем отразилась вся глубина душевного страдания.

– Для них нет ничего невозможного. У них больше власти, чем мы с вами можем даже представить. Королева всецело им доверяет. Если мы попытаемся довести до ее сведения наши сомнения, то тогда, уж поверьте мне, у вас не останется вообще никакого шанса, даже на место в Специальной службе[1]. Наррэуэй будет рад вашему возвращению, – добавил Джон через силу, точно слова застревали у него в горле. – Соглашайтесь, Питт. Ради вашего же блага, ради благополучия вашей семьи. На данный момент это лучшее из возможного. Тем более что вам уже удалось достичь там известных успехов. Вы принесли неоценимую пользу стране, помешав заговору Войси в Уайтчепеле.

– Как же, помешаешь ему! – с горечью возразил Томас. – Королева же посвятила его в рыцари, и «Узкий круг» по‑прежнему достаточно силен, чтобы своевольно назначать угодных им суперинтендантов на Боу‑стрит!

Корнуоллис поморщился, и кожа на его худощавом скуластом лице натянулась.

– Понятно, он еще силен. Но если б вы не помешали ему, то в Англии уже царил бы республиканский бардак, возможно, даже сопровождаемый гражданской войной, а сам Войси торжествовал бы в роли первого президента. К этому он и стремился. А вы помешали его планам, Питт, несомненно… и никогда не забывайте об этом. Уж он‑то точно не забудет!

Плечи опального полицейского поникли. От обиды его охватила унылая досада. Что он скажет Шарлотте? Ее ужасно огорчит такая несправедливость по отношению к нему. Она всегда готова бороться вместе с ним, но тут уж ничего не поделаешь. Томас все понимал и возражал Корнуоллису только из‑за потрясения и возмущения, осознавая жестокую несправедливость. Он действительно полагал, что его положение по меньшей мере надежно, раз уж сама королева признала его заслуги.

– Вам положен отпуск, – добавил Джон, – вот и воспользуйтесь им в свое удовольствие. Мне… мне чертовски жаль, что пришлось заранее сообщить вам об этой новости.

Питт не нашелся что ответить. От расстройства он забыл даже о вежливости.

– Уезжайте из Лондона в какое‑нибудь приятное местечко, – посоветовал шеф. – В пригород или на побережье.

– Да… полагаю, вы правы. Так будет лучше для Шарлотты, для детей…

Все равно она будет обижена, думал Томас, но, по крайней мере, они вместе отдохнут на природе. Давно они уже не отдыхали нормально – им удавалось только выбираться на короткие прогулки по окрестным лесам или лугам, позволяя себе лишь иногда по выходным устраивать пикники с сэндвичами и спокойно любоваться небесами.

Миссис Питт пришла в ужас, но быстро подавила первую вспышку возмущения – возможно, в основном ради детей. На одиннадцатом году жизни Джемайма мгновенно улавливала смену настроения, да и Дэниел, будучи младше сестры всего на два года, тоже быстро реагировал на все происходящее. Скрыв обиду, женщина начала живо рассуждать о возможностях отпуска и планировать, когда они смогут отправиться в путь, раздумывая о том, много ли теперь могут позволить себе потратить.

Подготовка заняла всего несколько дней. Питты решили также взять с собой сына Эмили, сестры Шарлотты, – их дети были близки по возрасту, а Эдвард к тому же стремился увильнуть от формальных учебных занятий и ответственности, свалившейся на него как на отцовского наследника. После смерти первого мужа Эмили, лорда Эшворда, их единственному ребенку достались как титул отца, так и огромное состояние.

Они прекрасно поживут пару с половиной недель в коттедже в Харфорде, небольшом поселении в окрестностях Дартмура, решила Шарлотта. Ко времени их возвращения всеобщие выборы уже закончатся, и Питт вновь поступит в распоряжение начальника спецотдела Наррэуэя, руководившего зачаточной службой безопасности, в основном направленной на борьбу с фенианскими бомбистами и терзающими общество проблемами Гомруля, с которыми беспрестанно и пока неизменно с минимальной надеждой на успех боролся Гладстон[2].

– Даже не знаю, много ли брать для детей сменной одежды, – произнесла Шарлотта таким тоном, будто этот вопрос серьезно озадачивал ее. – Часто ли они будут там пачкаться, интересно…

Они с Томасом находились в спальне, пакуя последние вещи. Вскоре им предстояло сесть на дневной поезд и укатить в юго‑западном направлении.

– Очень часто, надеюсь, – с усмешкой ответил Питт. – Забота о чистоте вредно сказывается на характерах детей… особенно мальчиков.

– Тогда мальчикам придется принять участие в стирке! – мгновенно парировала его жена. – Я покажу, как пользоваться утюгом. Это очень просто… только тяжело… и ужасно скучно.

Томас уже собрался ответить ей, когда появившаяся на пороге горничная Грейси сообщила:

– Тут извозчик доставил вам какую‑то записку. Он передал ее мне. – И она вручила Питту сложенный листок бумаги.

Тот открыл его и прочел:

«Питт, мне необходимо немедленно увидеться с вами. Поезжайте на извозчике, доставившем вам это сообщение. Наррэуэй».

– В чем дело? – встревожено спросила Шарлотта, заметив, как помрачнело лицо ее мужа. – Что еще случилось?

– Не знаю, – ответил Томас. – Наррэуэй пожелал увидеть меня, но вряд ли по какому‑то важному делу. Я не собирался начинать работать в Специальном отделе еще недели три.

Миссис Питт, естественно, знала, кто такой Виктор Наррэуэй, хотя и никогда с ним не встречалась. С момента ее знакомства с Томасом в 1881 году она принимала деятельное участие во всех его делах, которые возбуждали ее любопытство или вызывали гнев, а также если расследование затрагивало кого‑то из ее близких. Более того, именно Шарлотта подружилась с вдовой Мартина Феттерса, убитого Джоном Эдинеттом в ходе заговора в Уайтчепеле, и в итоге выяснила причину его смерти. Так что для людей, не связанных с делами Специальной службы, она имела прекрасное представление о деятельности Наррэуэя.

– Что ж, постарайся убедить его не задерживать тебя долго, – сердито заявила она. – Ты же в отпуске, и сегодня днем отходит наш поезд. Лучше б он прислал свое сообщение завтра, когда мы успели бы уехать подальше от Лондона!

– Не думаю, что это важно, – небрежно бросил Питт и улыбнулся, хотя улыбочка у него получилась кривоватая. – В последнее время вроде бы ничего не взрывали, и вероятно, в свете предстоящих выборов, подобных акций до их окончания не последует.

– Тогда почему он не мог подождать до твоего возвращения? – спросила женщина.

– Вероятно, он мог бы, – уныло пожал плечами Томас. – Но я не могу себе позволить ослушаться его.

Очередное суровое напоминание о его нынешнем подчиненном положении.

Питт подчинялся непосредственно Наррэуэю, и никто теперь не мог оказать ему законную помощь – например, открыть доступ к общеизвестным знаниям или судебным решениям, которыми он пользовался раньше, служа в уголовной полиции. Если Виктор откажется от него, ему вообще некуда будет возвращаться.

– Да… – Шарлотта потупила взгляд, – я понимаю. Просто напомни ему о нашем поезде. На следующем нам не успеть доехать до Харфорда засветло.

– Хорошо. – Полицейский поцеловал жену в щечку, после чего, резко развернувшись, покинул комнату, спустился по лестнице и вышел на улицу, где его дожидался извозчик.

– Поедемте, сэр? – спросил его извозчик с козлов.

– Да, поедем, – согласился Питт.

Взглянув на кучера, он забрался в двуколку и опустился на сиденье как раз в тот момент, когда они тронулись в путь. Что же могло так срочно понадобиться от него Виктору Наррэуэю, раз он не мог дождаться его выхода из отпуска через три недели? Может, он просто решил показать свою власть, подчеркнув еще раз подчиненное положение Питта? Томас еще не успел толком разобраться в методах работы Специальной службы. Он почти ничего не знал о фениях, не имел опыта в обнаружении динамита или прочих взрывных устройств, мало знал о причинах каких‑то политических заговоров, да и не хотел, честно говоря, ничего знать о них. Питт был детективом. Он научился мастерски распутывать уголовные преступления, учитывая все детали и страсти, способные привести к убийству человека, а не интриги и махинации шпионов, анархистов и революционеров.

Он блестяще разобрался с заговором в Уайтчепеле, но теперь с этим делом уже покончено. Даже та правда, что им удалось выяснить, предана молчанию и покоится в тайне вместе с недавно погребенными трупами, дабы сокрыть ужасные события, приведшие к их смерти. Чарльз Войси по‑прежнему благоденствует, и Спецслужба не смогла найти никаких бесспорных доказательств его причастности к заговору. Но своеобразное правосудие все же свершилось. Ему, тайному предводителю движения по свержению королевской власти, пришлось лицемерно, рискуя жизнью, предстать в роли ее спасителя. Питт улыбнулся и почувствовал, как его горло сжалось от горя при воспоминании о том, как он стоял рядом с Шарлоттой и Веспасией Камминг‑Гульд в Букингемском дворце на церемонии королевского посвящения в рыцари Войси за его заслуги перед Короной. Чарльз поднялся с колен, онемев от ярости – что Виктория восприняла как благоговение и благосклонно улыбнулась ему. Принц Уэльский также оценил его заслуги, и Войси, развернувшись, прошел мимо Томаса, взглянув на него с обжигающей ненавистью, полыхавшей в его глазах адским огнем. Даже сейчас, вспомнив об этом, Питт поежился, точно от холода.

Да, в Дартмуре они прекрасно отдохнут: безбрежные чистые небеса, гуляющий по просторам ветер, запахи земли и трав на сельских дорожках… Они будут гулять и болтать или просто гулять! Он будет запускать с Дэниелом и Эдвардом воздушных змеев, забираться на скалистые холмы, собирать ягоды, наблюдать за жизнью птиц или животных. И Шарлотта с Джемаймой смогут заниматься всем, чем захотят: наносить визиты, заводить новые знакомства, гулять по саду или собирать луговые цветы.

Двуколка остановилась.

– Вот и прибыли, сэр! – крикнул извозчик. – Смело заходите. Господа уж там, ожидают вас.

– Спасибо, – откликнулся Питт и, выбравшись на тротуар, прошел к крыльцу, ведущему к простой деревянной двери.

Дом вовсе не походил на ту мастерскую в Уайтчепеле, где он недавно встречался с Наррэуэем. Возможно, глава Спецслужбы менял адреса своих явок по мере служебной необходимости. Открыв дверь без стука, Томас вошел в коридор и, пройдя по нему, попал в приличную гостиную, за окнами которой находился крошечный сад, почти весь заросший розами, давно нуждавшимися в подрезке.

Виктор Наррэуэй сидел в одном из двух кресел. Не вставая с места, он пристально взглянул на Питта. Этот худощавый, безукоризненно одетый мужчина среднего роста производил поразительное впечатление на редкость умного человека. Даже во время отдыха взгляд начальника Спецслужбы искрился идеями, словно его ум не отдыхал никогда. Лицо его, с длинным прямым носом и почти черными, прикрытыми тяжелыми веками глазами, обрамляли густые темные волосы, казалось, присыпанные серебром.

– Садитесь, – распорядился он, видя, что Томас топчется на месте. – Мне не хочется задирать голову, глядя на вас. Да и вы со временем устанете и начнете нервничать, чем раздосадуете меня.

Питт продолжал стоять, засунув руки в карманы.

– А я не имел намерения задерживаться. Сегодня дневным поездом я уезжаю в Дартмур.

Наррэуэй поднял густые брови:

– С семьей?

– Да, конечно.

– Сожалею.

– Тут не о чем сожалеть, – ответил Томас. – Я как раз с огромной радостью еду в отпуск. Причем заслуженный, кстати, после Уайтчепела.

– Разумеется, – спокойно согласился Виктор. – И тем не менее вы не поедете.

– Нет, поеду.

Они знали друг друга от силы несколько месяцев и работали в достаточно независимой манере всего по одному делу. Питта не связывали с новым начальником такие долгие взаимоотношения, как с Корнуоллисом, к которому он не просто относился с большим уважением и симпатией, – он еще и доверял ему больше всех других людей. Томас еще не понимал толком, что представляет собой Наррэуэй как человек, и, конечно же, не доверял ему, несмотря на его поведение во время Уайтчепельского дела. Он полагал, что Виктор служит на благо страны и живет согласно его собственному этическому кодексу, но пока не понимал, в чем сущность этого кодекса, и между ними пока не завязались дружеские отношения.

– Пожалуйста, сядьте, Питт, – вздохнув, повторил Наррэуэй. – Я предполагал, что вы доставите мне известные психологические проблемы, но имейте хотя бы вежливость не давить на меня также физически. Мне неудобно задирать голову, чтобы видеть ваше лицо.

– Сегодня я уезжаю в Дартмур, – повторил его подчиненный, но все‑таки сел в предложенное кресло.

– Нынче у нас восемнадцатое июня. Парламент соберется двадцать восьмого, – устало произнес Виктор, словно это знание печалило и неописуемо тяготило его. – И сразу начнется всеобщая предвыборная кампания. Полагаю, первые результаты мы получим к четвертому или пятому июля.

– Тогда я потеряю право голоса, поскольку буду отсутствовать дома, – заметил Питт. – Смею заметить, впрочем, что мой голос не будет иметь ровно никакого значения.

Наррэуэй неотрывно смотрел на него.

– Неужели ваш избирательный округ настолько коррумпирован?

Томас слегка удивился:

– Я так не думаю. Но он издавна считается либеральным, и общее мнение, видимо, склонится в пользу Гладстона, пусть и с незначительным перевесом. Но вы же не затем вызвали меня к себе на три недели раньше, чтобы сообщить о выборах!

– Нет, отчасти.

– Нет, даже приблизительно! – Питт начал вставать.

– Сядьте, – подавляя вспышку гнева, приказал Виктор резким, как удар хлыста, голосом.

Его сотрудник сел – больше от удивления, чем подчиняясь приказу.

– Вы хорошо справились с делом в Уайтчепеле, – спокойно и тихо произнес Наррэуэй, откинувшись на спинку кресла и закинув ногу на ногу. – Вы обладаете храбростью, воображением и способностью к самостоятельным активным действиям. И у вас есть моральные принципы. Выступив в суде, вы нанесли поражение «Узкому кругу», хотя могли бы дважды подумать, понимая, против кого выступаете. Вы – хороший детектив, лучший из моих подчиненных, и да поможет мне Бог! – воскликнул он. – Мои люди больше привыкли разбираться со взрывчатыми веществами и попытками политических убийств. Вам отлично удалось расстроить планы Войси, но еще лучше вы представили совершенное им убийство в таком виде, что он получил рыцарство за спасение трона. Это была великолепная месть. Республиканские соратники теперь считают его заклятым предателем. – Губы Виктора тронула легчайшая улыбка. – Раньше‑то они видели его в кресле будущего президента! А теперь не доверят ему даже наклеивать почтовые марки.

Это следовало бы воспринять как высочайшую похвалу, однако, видя неизменно суровый, затененный веками взгляд начальника, Питт испытал лишь чувство опасности.

– Он никогда не простит вас за это, – заключил Наррэуэй так небрежно, словно сделал не более чем своевременное замечание.

– Я знаю, – хрипловато произнес Томас, чувствуя, как к горлу у него подступил комок, – и никогда не думал, что он на такое способен. Но вы также сказали в конце того расследования, что его месть не выльется в простое физическое насилие.

Кулаки бывшего суперинтенданта невольно сжались, и он испытал холодный страх, но не за себя, а за Шарлотту и детей.

– Не выльется, – кротко согласился Наррэуэй. На мгновение выражение его лица смягчилось, но тут же вновь посуровело. – Но он использует ваш гениальный ход к своей собственной пользе – в этом он также гениален.

Питт откашлялся:

– Я не понимаю, что вы имеете в виду.

– Теперь он ходит в героях! Посвященный в рыцари королевой за спасение трона, – сказал Виктор, упершись обеими ногами в пол и подавшись вперед, и его лицо внезапно исказилось от злости. – Он собирается баллотироваться в парламент!

– Что?! – ошеломленно переспросил Томас.

– Вы слышали, что я сказал! Войси баллотируется в парламент, и если он победит на выборах, то с помощью «Узкого круга» очень быстро пролезет на высшие должности. Он ушел из Апелляционного суда и занялся политикой. Очередное правительство будет консервативным – таково наше ближайшее будущее. Гладстону долго не протянуть. Помимо того, что ему уже восемьдесят три года, приверженность Гомрулю доконает его. – Глава Спецслужбы не сводил глаз с лица Питта. – И тогда мы увидим Войси на должности лорд‑канцлера, во главе имперской судебной власти! У него будет возможность подкупить любой суд в стране, что означает в итоге всю судебную систему.

Это была кошмарная перспектива, но Питт уже понял, что она возможна. Все возражения замерли на его губах еще до того, как он произнес их.

Наррэуэй тем временем немного успокоился, хотя его видимое напряжение почти не изменилось.

– Его выдвинет Южный Ламбет, – добавил он.

Томас быстро представил карту Лондона.

– В него, по‑моему, еще входит район Камберуэлла или Брикстона?

– Оба. – Взгляд Виктора оставался непреклонным. – И верно, этот округ выдвигает либералов, а Войси – консерватор. Но это не облегчает мне душу, а если вы успокоились, то вы глупец!

– Нет, – сухо бросил Питт. – Он найдет уважительную причину. Он сумеет добиться своего подкупом или запугиванием, пользуясь властью и влиянием «Узкого круга». А кто кандидат от либералов?

Наррэуэй заторможено кивнул, по‑прежнему глядя на собеседника.

– Один новичок, Обри Серраколд.

Следующий вопрос Томаса был очевидным:

– Может, он тоже связан с «Узким кругом» и в последний момент уступит или откажется от выборов по иной причине?

– Нет, – уверенно ответил Виктор, не объяснив, однако, причин своей уверенности.

Если он и имел свои источники информации в недрах «Узкого круга», то явно не хотел раскрывать их – даже своим сторонникам. Кроме того, узнав о них, Питт мог бы отнестись к нему с еще большим недоверием.

– Если б я мог понять, на чем он будет строить свою кампанию или как собирается действовать, то мне не понадобилось бы, чтобы вы остались в Лондоне и понаблюдали за ходом дел, – продолжил Наррэуэй. – Вышвырнув вас с Боу‑стрит, они, возможно, совершили одну из самых серьезных ошибок.

Очередное напоминание об их власти и несправедливости по отношению к Питту. Точное понимание сказанного ярко вспыхнуло в суровых глазах Виктора, и он не пытался скрыть этого. Они оба понимали, что в этом нет необходимости.

– Я же не смогу повлиять на избирателей! – с горечью воскликнул Томас.

Он уже не возражал против потери своего отдыха с Шарлоттой и детьми, но на лице его отразилась беспомощность перед неразрешимой проблемой. Полицейский даже не представлял, как подступиться к ней, не говоря уже о том, чтобы достичь победы.

– Не сможете, – согласился Наррэуэй. – Если б я нуждался в подобном влиянии, то нашел бы более ловких людей, чем вы.

– Тогда, вероятно, вы практически не лучше Войси, – неприязненно произнес Томас.

Его шеф вздохнул и вновь поудобнее устроился в кресле.

– Вы наивны, Питт, но мне это известно. Я использую доступные мне средства и не пытаюсь спилить дерево пилкой для ногтей. Вам нужно будет следить и слушать. Вы выясните, каковы средства Войси и как он их использует. Выясните, каковы слабости Серраколда и как их могут использовать. А если удача будет на нашей стороне, то нам откроются и все уязвимые и незащищенные места в доспехах Войси, и, обнаружив их, вы немедленно доложите мне о них. – Виктор вздохнул с задумчивой медлительностью. – Не ваша забота, как я предпочту поступить с ним. Постарайтесь понять меня, Питт! Совесть не позволит вам поступиться интересами обычных мужчин и женщин нашей страны. Но вам известна лишь малая часть общей политической картины, и вы не в состоянии выносить моральные суждения на государственном уровне. – На лице его не отразилось ни малейшей насмешки.

Дерзкий ответ замер на языке Томаса. Поручение Наррэуэя казалось ему совершенно невыполнимым. Понимает ли он, какова реальная власть «Узкого круга»? Это тайное общество, члены которого поклялись поддерживать друг друга, невзирая на собственные выгоды или преданность иным ценностям. Существовало множество тайных ячеек, но каждый член общества знал лично лишь горстку ближайших соратников, хотя все они беспрекословно подчинялись требованиям «Круга». Питт не знал ни единого случая предательства, открывшего миру личность кого‑то из этих тайных членов. Внутренний смертельный приговор приводился в исполнение немедленно, и убийцы действовали с абсолютной беспощадностью, поскольку никто так и не смог узнать, кто именно входит в состав «Круга». Его членом мог оказаться ваш начальник или любой простой клерк, которого вы практически не замечали. Среди них мог быть ваш врач, управляющий вашим банком или даже священник вашего прихода. Только в одном вы могли быть уверены – что к ним не присоединилась ваша жена. Женщины вообще не имели доступа в политику, им не полагалось даже знать о подобных организациях.

– Мне известно, что от этого округа выдвигаются либералы, – продолжил Наррэуэй, – но нынешний политический климат крайне неустойчив. Социалисты уже не просто кричат – в некоторых областях они достигли реальных успехов.

– Вы сказали, что Войси будет баллотироваться от тори, – заметил Питт. – Почему?

– Потому что ответная консервативная реакция может быть очень мощной, – ответил Виктор. – И ежели социалисты зайдут чересчур далеко наломав дров, это может легко привести к власти тори, причем надолго… достаточно надолго для того, чтобы Войси успел стать спикером. А со временем – даже премьер‑министром.

Эта чертовски неприятная мысль определенно имела под собой более чем реальные основания, и не учитывать было нельзя. Отмахнувшись от нее, как от притянутого за уши довода, можно было тем самым развязать Войси руки для достижения своих целей любыми способами.

– Вы сказали, что парламент собирается через четыре дня? – уточнил Томас.

– Верно, – согласился Наррэуэй. – Но вам придется начать уже сегодня. – Он глубоко вздохнул: – Вы уж извините, Питт.

* * *

– Что? – недоверчиво произнесла Шарлотта.

Она стояла возле лестницы, глядя на вошедшего в дом мужа, и ее раскрасневшееся от сборов лицо вспыхнуло от возмущения.

– Мне придется остаться из‑за предстоящих выборов, – печально повторил он. – Войси собирается баллотироваться!

Жена пристально посмотрела на него. Мгновенно ей вспомнились тайные обстоятельства Уайтчепельского дела, и она все поняла. Но потом Шарлотта подавила страх.

– И что же вам предстоит сделать? – спросила она. – Ты не можешь запретить ему участвовать в выборах и не сможешь остановить людей, пожелавших избрать его. Это чудовищно, но ведь именно мы превратили его в героя, поскольку только так могли помешать его планам! Республиканцы теперь не захотят даже говорить с ним, не говоря уж о том, чтобы отдать за него свои голоса. Почему вы не можете позволить им самим разобраться со своим бывшим лидером? У них хватит ярости, чтобы прикончить его! Им просто не надо мешать. Полиции достаточно запоздать с приездом на место преступления.

Томас попытался улыбнуться.

– К сожалению, я не могу полагаться только на то, что, к нашей выгоде, их действия окажутся быстрыми и результативными. В нашем распоряжении всего лишь около десяти дней.

– Тебе же, дорогой, положены три недели отпуска! – Миссис Питт подавила внезапно подступившие к глазам слезы разочарования. – Это несправедливо! И чем ты сможешь помочь? Станешь рассказывать всем и каждому, что Войси обманщик, что он организовал заговор против монархии? – Она неодобрительно покачала головой: – Никто даже не знает, что там происходило! Он может засудить тебя за клевету или, вероятнее, запрет в Бедлам[3], объявив душевнобольным. Мы же сами убедили всех, что он практически самостоятельно совершил удивительный подвиг ради блага королевы! Она считает его великолепным рыцарем. Принц Уэльский и все его сторонники будут тоже за него. – Шарлотта презрительно фыркнула: – И никто не победит их – даже с помощью Рэндольфа Черчилля и лорда Солсбери.

Томас привалился спиной к балясине лестничных перил.

– Я понимаю, – согласился он. – Хотелось бы мне поведать принцу Уэльскому, как близко подобрался Войси к его свержению, но сейчас у нас нет никаких доказательств. – Он подался вперед и коснулся щеки Шарлотты. – Мне очень жаль. Я знаю, что у меня мало шансов, но необходимо хотя бы попытаться.

Ручейки слез заструились по лицу миссис Питт.

– Я распакую вещи утром. Сейчас у меня уже нет сил. И как же я объясню все Дэниелу и Джемайме… да еще Эдварду? Они с таким нетерпением ждали путешествия…

– Не надо ничего распаковывать, – оборвал ее муж. – Вы поедете.

– Одни? – вскинулась Шарлотта.

– Возьмете с собой Грейси. Я сумею прожить без вашей помощи.

Томасу не хотелось говорить супруге, как важен этот отъезд для ее же безопасности. Сейчас она сердита и разочарована, но со временем поймет, что он вынужден продолжить борьбу с Войси.

– А чем ты будешь питаться? Кто будет следить за твоей одеждой? – протестующе спросила она.

– Миссис Броди сможет мне что‑нибудь приготовить и разберется с бельем, – ответил полицейский. – Не волнуйся. Забирай детей и радуйся там жизни вместе с ними. Когда Войси выиграет или проиграет, какими бы ни оказались результаты, я уже ничем не смогу помочь. И тогда я присоединюсь к вам.

– Тогда уже и времени не останется! – сердито воскликнула миссис Питт. – Результаты будут известны далеко не сразу!

– Он баллотируется от одного лондонского округа. И пройдет одним из первых.

– И все‑таки на это потребуется не один день!

– Но тут уж, Шарлотта, я ничего не могу поделать.

– Я понимаю! – Женщине с трудом удалось совладать с голосом. – Не будь таким чертовски благоразумным. Разве ты даже не расстроился? Разве это не разъярило тебя? – Сжав кулак, она неистово взмахнула рукой. – Это же нечестно! У них полно других полицейских. Сначала они выбрасывают тебя с Боу‑стрит и отправляют жить в какую‑то халабуду в районе Спиталфилдса; потом, когда ты спасаешь и правительство, и трон, и Бог знает еще что, они восстанавливают тебя в звании… но тут же опять увольняют! А теперь еще покушаются на твой столь редкий отпуск… – Она всхлипнула и разразилась рыданиями. – И ради чего? Из‑за чьего‑то тупого упрямства! Ты не сможешь помешать Войси, если глупцы продолжают верить ему. Я ненавижу Специальную службу! Такое впечатление, что им никто не в силах противостоять! Они поступают как им вздумается, и никто не в силах остановить их…

– Примерно то же самое можно подумать про Войси и «Узкий круг», – заметил Томас, вяло попытавшись улыбнуться.

– Так и есть, насколько мне известно. – Супруга прямо взглянула на него; в глазах ее сверкнула вспышка понимания, которое она попыталась скрыть. – Но никто не сможет остановить его.

– Мне однажды удалось.

– Нам удалось! – запальчиво поправила женщина.

На этот раз полицейский откровенно улыбнулся:

– Сейчас же нет никакого таинственного убийства, и тебе, моя милая, нечего разгадывать.

– Как и тебе! – мгновенно подхватила Шарлотта. – Тебе остается только разбираться с политиками и их выборами, а женщины не имеют даже права голоса, не говоря уже о том, чтобы способствовать предвыборной кампании и занять свое место в парламенте.

– А вам это так нужно? – с удивлением спросил Питт.

Он с удовольствием поддержал бы любую тему, даже такую, – предпочитая скрыть то, под какой угрозой окажется безопасность его жены, едва Войси узнает, что он вновь занялся детективным делом.

– Разумеется, нет! – парировала Шарлотта. – Но с этим тоже ничего не поделаешь.

– Потрясающая логика.

Миссис Питт заколола шпилькой выбившуюся из прически волнистую прядь.

– Если б ты чаще бывал дома и проводил больше времени с детьми, то понял бы меня отлично.

– Что? – произнес Томас в полнейшем недоумении.

– То, что мне лично это не нужно, еще не означает, что этого не следует мне разрешить… А вдруг мне захочется! Спроси любого человека!

– Что спросить? – непонимающе покачав головой, уточнил Питт.

– Готов ли он позволить мне или кому‑то еще решать, что можно, а что нельзя, – раздраженно заявила Шарлотта.

– Можно или нельзя что?

– Да все что угодно! – раздраженно воскликнула женщина, словно ее супруг не понимал очевидного. – Одна часть людей совершенно не признает для себя те законы, по которым предписывается жить другой части. Ради бога, Томас! Ты же сам обычно выдаешь детям распоряжения, а они логично возражают тебе, что сам‑то ты этого не делаешь! Ты можешь сказать им, что они дерзко себя ведут, и отослать их наверх спать, но сам при этом понимаешь, что поступаешь несправедливо, и тебе это известно так же хорошо, как и им.

Питт смущенно покраснел, сразу вспомнив парочку подобных случаев. Он воздержался от извлечения каких‑либо сходных черт между положением женщин в обществе и положением родителей по отношению к детям. Ему не хотелось ссориться, и он понимал, почему Шарлотта завела разговор на эту тему. Томас и сам испытывал такой же гнев и разочарование, однако подавил их в себе и поэтому сумел выбрать более правильный стиль поведения.

– Ты права! – вполне однозначно заявил полицейский.

Глаза его супруги на мгновение удивленно распахнулись, а потом, помимо воли, она начала смеяться. Шарлотта обвила руками шею Томаса, а он привлек ее к себе и, нежно погладив ее плечи и изящный изгиб шеи, завершил объятия страстным поцелуем.

А затем Питт отправился на вокзал, проводить Шарлотту и Грейси с детьми. Огромный зал, оглашавшийся гулким эхом, заполняла людская толпа, спешившая в разные стороны. Отсюда отправлялись поезда Юго‑Западного направления, и сюда же они прибывали. В воздухе шипел выпускаемый поездами пар, лязгали двери вагонов, платформы дрожали от топота гуляющих, бегущих и шаркающих ног, грохота колес багажных тележек, и сам воздух, казалось, звенел от возбуждения – в нем сливались возгласы встречающих, провожающих и самих путешественников, предвкушающих будущие приключения. Вокзал сводил воедино все начала и концы.

Дэниел подпрыгивал от нетерпения. Эдвард, светловолосый, как и Эмили, пытался вести себя достойно лорда Эшворда, что удавалось ему целых пять минут – больше он не выдержал и стремглав пронесся по платформе, чтобы посмотреть, как ярится в топке огонь могучей машины после заброса истопником очередной лопаты угля. Кочегар глянул в его сторону и, улыбнувшись мальчику, смахнул рукой пот со лба, после чего вновь зачерпнул лопатой уголь.

– Ох уж эти мальчишки! – проворчала себе под нос Джемайма, выразительно взглянув на Шарлотту.

Наряд Грейси, не сильно выросшей с тех пор, как она тринадцатилетней девочкой поступила на работу в дом Питтов, соответствовал цели путешествия. Уже второй раз она уезжала из Лондона на отдых, и ей удавалось держаться очень уверенно и спокойно, хотя душевное волнение девушки выдавали блеск глаз и пунцовые щеки, как и тот факт, что она вцепилась в свою пухлую матерчатую сумку, словно в спасательный пояс.

Питт понимал, что они должны уехать – ради элементарной безопасности. Ему хотелось освободиться от тревог за своих близких и смело противостоять Войси, сознавая, что его приспешники не смогут найти их. Но тем не менее он испытывал еще и болезненную печаль в глубине души, когда подозвал носильщика и, вручив ему дополнительные три пенса за труды, велел занести их багаж в вагон.

Носильщик с готовностью отсалютовал, коснувшись форменной фуражки, и погрузил вещи на тележку. Толкнув ее вперед, он громко свистнул, но этот звук заглушили шипение извергающегося пара, скрежет лопат, гудение заброшенного с них угля в топках и пронзительные свистки проводников, разрешавших машинисту отправление. И вот уже очередной поезд дернулся и, набирая скорость, начал удаляться.

Дэниел и Эдвард носились друг за другом вдоль поезда в поисках свободного купе и вскоре вернулись, размахивая руками и торжествующе крича.

Путешественники сложили в купе ручную кладь и подошли к двери, чтобы попрощаться.

– Берегите друг друга, – напутствовал Питт, обнявшись с каждым членом семьи, включая Грейси, к ее удивлению и удовольствию, – и хорошенько там повеселитесь. Не упускайте ни единой возможности.

Захлопнулась последняя дверь, и поезд, вздрогнув, тронулся с места.

– Счастливого пути! – крикнул Томас и, взмахнув на прощанье рукой, отступил назад, видя, как состав, покачиваясь и содрогаясь, лязгая сцеплениями, тяжело набирает ход.

Он стоял, провожая их взглядом и видя, как вся компания приникла к окну, а Шарлотта пытается удержать детей. Ее лицо вдруг погрустнело от расставания, и она быстро отвернулась. Облака ревущего пара взлетали вверх и уносились под высокие многоарочные своды крыши. В воздухе носились запахи копоти, сажи, раскаленного металла и дымного огня.

Томас махал им до тех пор, пока поезд, свернув, не скрылся из виду, после чего по возможности быстро вернулся по платформе в здание вокзала и вышел на улицу. На стоянке полицейский забрался в ближайшую двуколку и велел извозчику отвезти его к палате общин.

Откинувшись на спинку сиденья, Питт постарался сосредоточиться на том, что ему предстоит выяснить, когда он туда доедет. Пока Томас еще находился на южном берегу реки, но поездка не займет много времени, даже при оживленном дневном движении. Парламент заседал на северном берегу, возможно, в получасе резвой езды от вокзала.

Томаса всегда глубоко тревожили проблемы социальной несправедливости, страдания бедняков и больных, невежество и предрассудки, но его мнение о политиках было совсем не высоким, и он сомневался, что они охотно примут какие‑то меры по устранению тревоживших его дел, если только их не вынудят к этому личности, активно ратующие за реформы. Сейчас как раз создалась благоприятная обстановка для переоценки весьма поверхностных суждений и выяснения круга доступных возможностей как отдельных политиков, так и самого процесса реформирования.

Полицейский мог начать со свояка, Джека Рэдли, второго мужа Эмили и отца их маленькой дочери Эвангелины. Познакомились они в то время, когда Джек, обаятельный джентльмен, не имевший ни титулов, ни достаточных средств, не имел никакого права претендовать на благосклонное внимание светского общества, однако благодаря добродушному остроумию и приятной внешности его так охотно принимали в аристократических домах, что он мог позволить себе наслаждаться благами весьма комфортной и изысканной жизни.

Женившись на Эмили, Джек острее почувствовал бесплодность своего нового существования, что в итоге подвигло его баллотироваться в парламент, и к всеобщему – а особенно к его собственному – удивлению, он выиграл на выборах. Возможно, его вынесло в парламент на волне политической удачи, но с тех пор он проявил себя трезвомыслящим политиком и более принципиальным человеком, чем можно было предвидеть по предшествующему стилю его жизни. Во время обсуждения ирландского вопроса Рэдли проявил в Эшворд‑холле как отменную храбрость, так и способность выносить правильные решения и действовать с достоинством. Уж он‑то, по крайней мере, даст Питту более обстоятельные и, вероятно, более точные ответы, чем те сведения, что обычно поступают в прессу и открытые государственные источники.

Доехав до палаты общин, Томас расплатился с кэбменом и быстро взошел по ступеням. Он не рассчитывал, что его встретят с распростертыми объятиями, и полагал, что для пропуска ему придется послать Джеку короткую записку на одной из своих визиток, но полицейский охранник, знавший Питта по службе на Боу‑стрит, встретил его довольной сияющей улыбкой:

– Добрый день, сэр, мистер Питт. Рад видеть вас, сэр. Надеюсь, ничего страшного не случилось?

– Всё в порядке, Роджерс, – ответил Томас, обрадовавшись, что ему удалось вспомнить имя полицейского. – Мне нужно повидать мистера Рэдли, если возможно. Надо обсудить с ним одно важное дельце.

– Да, пожалуйста, сэр. – Охранник обернулся и крикнул через плечо: – Джордж! Сможешь проводить мистера Питта наверх к мистеру Рэдли? Знаешь его? Почтенный депутат от Чизика. – Он вновь глянул на Питта: – Ступайте с Джорджем, сэр. Он проведет вас наверх, а то в этих кроличьих лабиринтах недолго и заблудиться.

– Спасибо, Роджерс, – искренне поблагодарил его Томас, – вы очень любезны.

Здание действительно изобиловало путаницей лестничных пролетов и коридоров с массой дверей, ведущих в неведомые кабинеты, и снующими взад‑вперед служащими, поглощенными собственными делами. Полицейский обнаружил Джека одного в кабинете, который тот, видимо, делил с кем‑то из коллег. Поблагодарив своего провожатого и дождавшись его ухода, Питт закрыл дверь и более обстоятельно поздоровался со свояком.

Джек Рэдли уверенно приближался к своему сорокалетию, хотя благодаря весьма приятной внешности и добродушному характеру выглядел значительно моложе. Он удивился, увидев родственника, но тут же отложил в сторону изучаемые им газеты и с любопытством взглянул на него.

– Присаживайся, – предложил он. – Что привело тебя сюда? Мне казалось, ты собрался в давно обещанный тебе отпуск… Да еще вместе с Эдвардом! – Глаза Джека помрачнели, и Томас осознал с горькой иронией, что свояк понимает несправедливость его отстранения от должности и перевод в Специальную службу и опасается, что он собирается просить его помощи в этом деле. Но помочь Рэдли тут ничем не мог, и сам Питт понимал это даже лучше его.

– С детьми поехала Шарлотта, – ответил Томас. – Эдвард пребывал в таком возбуждении, что, казалось, готов был занять место машиниста. А мне пришлось пока задержаться. Как тебе известно, через несколько дней начнутся выборы. – Насмешливая улыбка на мгновение смягчила черты его серьезного лица. – По причинам, которые я не могу открыть, мне необходимо собрать информацию по спорным вопросам… и некоторым людям.

Джек с шумом втянул воздух.

– По причинам, связанным со Специальной службой, – с улыбкой добавил Питт. – Ничего личного.

Рэдли слегка покраснел. Ему редко приходилось сталкиваться с неприятностями – по крайней мере, в делах Питта, не привычного к политическим дебатам и к неожиданным подножкам и ударам оппозиции. Вероятно, Джек не учел, что допросы подозреваемых во многом сходны с парламентской работой – оценка уклончивости ответов, изучение скрытого смысла мимики и жестов, предвидение ловушек и засад…

– Какие вопросы? – спросил политик. – Ирландское самоуправление обсуждается уже несколько поколений. Эта проблема по‑прежнему не решена, хотя Гладстон упорно старается найти благоприятные решения. Однажды его уже пытались осадить, и на мой взгляд, если он будет упорствовать, то это определенно будет чревато для него потерей голосов, но никому не под силу заставить его отказаться от этой борьбы. Хотя, Бог знает, попыток было достаточно… – Его лицо печально скривилось. – Реже спорят о самоуправлении Шотландии… или Уэльса.

Питт поразился:

– Самоуправление Уэльса? – недоверчиво переспросил он. – И у них есть сторонники?

– Немного, – признал Джек, – так же, как и у Шотландии, однако проблема все же есть.

– Но, наверное, это не может повлиять на выборные места от Лондона?

– Может, если кандидат начнет настаивать на их решении, – пожал плечами Рэдли. – В сущности, вообще говоря, большинство протестующих людей географически удалены от нас. Лондонцы склонны считать, что всем должен править Вестминстер. А чем больше власти дается, тем больше ее хочется.

Ирландский Гомруль дебатировался уже десятилетия, и Томас решил пока не заострять на этом внимание.

– А что еще?

– Восьмичасовой рабочий день, – мрачно ответил Джек. – Самый животрепещущий вопрос – по крайней мере, на данный момент, – и я не вижу ничего равного ему. – Он взглянул на Питта с легкой озабоченностью: – В чем дело, Томас? Заговор, чтобы сбросить Старика?

Это было прозвище, которое уже давно закрепилось за Гладстоном.

– Ему не раз приходилось переживать подобные нападки, – добавил Рэдли.

– Нет, – быстро отозвался Питт, – явно ничего не затевается. – Ему хотелось бы открыть Джеку всю правду, но он не мог сделать этого как ради благополучия свояка, так и ради своего собственного. Он должен быть совершенно чист – никакого злоупотребления доверием, подкупа избирателей и нечестной предвыборной борьбы.

– С каких пор это начало волновать Специальную службу? – скептически бросил Джек, слегка отклонившись к спинке своего стула и случайно развалив локтем стопку книг и бумаг. – Им надлежит заниматься анархистами и террористами, особенно фениями. – Он нахмурился: – Не надо пытаться обмануть меня, Томас. Я предпочел бы, чтобы ты посоветовал мне подумать о моих собственных делах, а не ограничивался лживыми увертками.

– При чем тут увертки? – ответил Питт. – Дело затрагивает борьбу за одно конкретное место; и пока, насколько мне известно, нам не грозят ни ирландцы, ни террористы.

– Тогда почему ты? – спокойно сказал Рэдли. – Это как‑то связано с осуждением Эдинетта? – Он имел в виду процесс над убийцей, так разъяривший Войси и «Узкий круг», что они, решив отомстить Томасу, добились его увольнения с Боу‑стрит.

– Косвенно, – признал полицейский. – Ты практически дошел до точки, с которой тебе лучше заниматься своими делами и не лезть в чужие.

– Что за место? – с безупречным спокойствием спросил Джек. – Я не смогу помочь, оставаясь в неведении.

– Ты в любом случае не сможешь помочь мне, – прозаично возразил Питт. – Кроме как сведениями о насущных проблемах и вероятными предупреждениями по поводу тактики. Жаль, что в прошлом я не уделял особого внимания политике…

Рэдли вдруг усмехнулся, правда, с явным оттенком самоиронии.

– Так же, как и я, когда задумываюсь о том, каким незначительным может оказаться наше большинство!

Томасу захотелось уточнить, насколько надежно место самого Джека, но он решил, что лучше выяснит это в другом месте.

– Ты знаешь Обри Серраколда? – спросил он.

Теперь его свояк выглядел удивленным.

– Да, на самом деле я знаю его довольно хорошо. Его жена дружит с Эмили. – Он озабоченно нахмурился: – В чем дело, Томас? Я готов многое поставить на то, что он приличный человек, честный и образованный, и решил заняться политикой, чтобы служить нашей стране. Он не нуждается в деньгах и не стремится к власти как к таковой.

Сказанному следовало бы успокоить Питта, но вместо этого он представил человека, не подозревающего об опасности, которой тот не заметит, пока не станет слишком поздно – причем даже тогда он мог не распознать врага, поскольку его натура будет недоступна пониманию Серраколда.

Прав ли Джек в том, что, не открывая ему всей правды, Томас отказывается от, возможно, единственного доступного ему средства борьбы? Наррэуэй дал ему задание, которое казалось невыполнимым в данном положении. В нем не было ничего похожего на привычное для Питта расследование: он стремился не раскрыть преступление, а предотвратить ошибку в отношении морального закона, хотя, вероятно, и не затрагивающую государственных законов страны. Проблема заключалась не в том, что Войси нельзя допускать во власть – он имел такие же права, как и любой другой кандидат, – а в том, что он натворит, добившись власти, за два или три года, а возможно, даже за пять или десять лет. Однако нельзя наказать человека за то, что он, по вашему мнению, будет делать, какие бы губительные замыслы этот человек ни вынашивал.

Джек подался вперед, к столу:

– Томас, Серраколд – мой друг. Если ему угрожает какая‑то опасность, любая, дай мне знать! – Он не пытался угрожать и что‑то доказывать, и именно поэтому его слова прозвучали на редкость убедительно. – Я готов защищать моих друзей так же, как ты – своих. Личная преданность многое значит, и в тот день, когда она обесценится, я предпочту удалиться от политики.

Даже когда Питт боялся, что Рэдли ухаживает за Эмили из‑за ее денег – а он действительно опасался этого, – Томас все равно относился к нему с симпатией. Джек обладал добродушием, способностью посмеяться над собой и при этом вел себя с явной непосредственностью, составлявшей сущность его обаяния. Не рискуя, Томас не имел бы никаких шансов на успех, поскольку не видел никакого безопасного пути даже для начала борьбы против Войси, не говоря уже о ее окончании.

– Никакой физической опасности, насколько мне известно, – ответил он, надеясь, что поступает правильно, решив проигнорировать наставления Наррэуэя и поделиться с родственником толикой правды. Даст Бог, это не обернется предательством для них обоих! – Скорее, можно говорить об опасности обманных ходов во время выборов.

Джек молчаливо ждал, догадываясь, что это не все.

– Что, возможно, погубит его репутацию, – добавил Питт.

– От кого?

– Если б я знал, то смог бы с гораздо большим успехом предотвратить их.

– Ты подразумеваешь, что не можете сказать этого мне?

– Нет, я просто не знаю.

– Тогда ради чего? Тебе явно известно что‑то, иначе ты не пришел бы сюда.

– Ради политической выгоды, разумеется.

– Значит, угроза исходит от его соперника? Иного и быть не может…

– От тех, кто стоит за соперником.

Джек начал было спорить, но быстро умолк.

– По‑моему, за каждым кандидатом стоит группа поддержки. Те, кого видно, вызывают минимальное беспокойство. – Он медленно поднялся из‑за стола.

Ростом Рэдли лишь немного уступал Питту, но зато выглядел он настолько же элегантно, насколько его свояк – расхристано. Джек обладал естественным изяществом и по‑прежнему тщательно следил за своей одеждой и внешним видом, как в те дни, когда еще делал ставку лишь на свое обаяние.

– Я с удовольствием продолжу наш разговор, но через час у меня заседание, а я еще толком не ел сегодня. Не желаешь ли присоединиться ко мне? – спросил он.

– Буду рад, – мгновенно согласился Томас, тоже вставая.

– Проходи, пожалуйста, в нашу парламентскую столовую, – гостеприимно предложил Джек, открывая дверь перед своим посетителем.

Правда, он немного помедлил в нерешительности на пороге, благосклонно взглянув на чистый воротник Питта, но с подозрением – на криво повязанный галстук и слегка оттопыривавшиеся карманы. В итоге, вздохнув, Рэдли смирился с неизбежным.

Томас последовал за свояком и вслед за ним устроился за одним из столиков. Сама обстановка здесь вызвала у него живейший интерес. Едва ли чувствуя вкус блюд, он наблюдал за другими едоками, полностью поглощенный этим занятием, пытаясь, впрочем, делать это незаметно. Портреты многих из них он видел в газетах и в основном даже знал их имена; другие лица казались ему лишь смутно знакомыми. А еще Питт питал надежду увидеть самого Гладстона.

Джек сидел, улыбаясь и с большим удовольствием поглядывая на самого Томаса.

Они уже перешли к десерту – горячему, приправленному патокой пудингу с заварным кремом, – когда возле их столика остановился крупный мужчина с жидкими светлыми волосами. Рэдли представил его как депутата Финча, одного из членов парламента от избирателей Бирмингема, а Питта – как своего свояка, не уточняя род его занятий.

– Рад знакомству, – вежливо сказал Финч и обратился к Джеку: – Привет, Рэдли. Вы уже слышали, что этот лейборист Гарди[4] действительно собрался баллотироваться? Причем даже не от Шотландии, а от Южного Вест‑Хэма!

– Гарди? – удивленно повторил Джек.

– Ну да, Кейр Гарди! – раздраженно воскликнул Финч, не обращая внимания на Питта. – Тот самый, что с десяти лет трудился на шахтах. Одному Богу известно, умеет ли он даже читать или писать, а туда же – в парламент! Судачит о какой‑то Лейбористской партии… чепуха какая‑то! – Он резко раскинул руки. – Плохи дела, Рэдли! Это же наша сфера… профсоюзные организации и все такое. Он не пройдет, конечно… ни малейшего шанса. Но мы не можем на сей раз позволить себе потери сторонников. – Мужчина понизил голос: – Ожидается нервная заварушка! Чертовски нервная. Нам нельзя отступаться от сокращения рабочей недели, иначе мы потеряем голоса. А со временем и вообще можно ждать провала. Как бы мне хотелось, чтобы наш чертовски упертый Старик забыл хоть на время про Гомруль… Он же может резко снизить все наши шансы!

– Большинство остается большинством, – отозвался Рэдли. – Но двадцать или тридцать процентов тоже вполне приемлемы.

Его собеседник фыркнул:

– Нет, неприемлемы! Надо смотреть в будущее. Нам необходимы как минимум пятьдесят. Приятно познакомиться с вами… Питт? Питт, вы сказали? Славное имя для тори[5]. Надеюсь, вы не из них?

– А что, с ними лучше не связываться? – с улыбкой спросил Томас.

Финч глянул на него, и взгляд его голубых глаз вдруг исполнился доверительной откровенности.

– Вот именно, сэр, лучше не связываться. Надо смотреть прямо в будущее, нам необходимы надежные и разумные реформы. Никакой своекорыстный консерватизм ничего не изменит; он будет держаться за прошлое изо всех сил, как за каменную скалу. И недопустим также легкомысленный социализм, готовый менять все, что угодно, как плохое, так и хорошее, словно все в мире преходяще и прошлое уже ничего не значит. У нас величайшая нация на земле, сэр, но нашей власти еще нужна большая мудрость, если мы хотим продержаться и достойно выжить в столь неспокойное время перемен.

– В последнем, по меньшей мере, я могу согласиться с вами, – ответил Питт, стараясь держаться беззаботного тона.

Финч задумчиво помедлил, а потом, простившись с ним и Рэдли, удалился бодрой походкой, ссутулившись и чуть подавшись вперед, точно ему приходилось продираться через многолюдную толпу, хотя в реальности он миновал лишь официанта с подносом.

Томас следовал за Джеком к выходу из столовой, когда им навстречу попался премьер‑министр, лорд Солсбери. На нем был добротный костюм в тонкую полоску, его удлиненное, довольно печальное лицо обрамляла пышная борода, а вот макушка изрядно полысела. Питт пребывал под таким сильным впечатлением, что не сразу заметил за его спиной человека, очевидно, сопровождавшего лорда. На умном и властном, хотя и бледноватом, лице этого спутника выделялся слегка крючковатый нос. На мгновение их взгляды встретились, и Томас застыл от полыхнувшей в этих глазах силы ненависти, такой откровенной, словно они находились одни в этом зале. Словно и не существовало вокруг гомона голосов, смеха, звяканья бокалов и стука посуды. Само время замерло. Не осталось ничего, кроме ненависти, отягощенной жаждой уничтожения.

Но вот настоящее вновь нахлынуло, как волна – человеческая, деловая, спорная, эгоцентричная. Солсбери и его спутник вошли, а Питт и Джек Рэдли вышли. Они уже прошли ярдов двадцать по коридору, когда Джек наконец решился нарушить молчание.

– Кто это сопровождал Солсбери? – спросил он. – Вы знаете его?

– Сэр Чарльз Войси, – ответил Питт, с изумлением услышав, как охрип вдруг его голос. – Ожидаемый кандидат в парламент от Южного Ламбета.

Рэдли остановился.

– Это же избирательный округ Серраколда!

– Да, – подавив волнение, твердо сказал Томас, – да… я знаю.

Его свояк медленно выдохнул. На лице его отразилось полное понимание и зарождающийся страх.

Глава вторая

Без Шарлотты и детей в доме стало одиноко. В нем не хватало сердечного тепла, смеха, домашней суеты и даже случайных ссор. Не стучали по полу каблучки Грейси, не слышались ее насмешливые замечания, и только два кота, Арчи и Энгус, спали, свернувшись в лужицах солнечного света, проникавшего через кухонные окна.

Но тут Питт вспомнил ненависть, полыхнувшую в глазах Чарльза Войси, и у него перехватило дыхание от захлестнувшего его облегчения и от осознания того, что его родные уже далеко от Лондона, где ни Войси, ни другие члены «Узкого круга» не смогут найти их. Небольшой коттедж в деревне на краю Дартмура представлялся Томасу самым безопасным местечком, и уверенность в этом предоставляла ему шанс всеми возможными способами попытаться помешать Войси выиграть выборы в парламент и начать восхождение к власти, благодаря которой может быть испорчена и загублена жизнь целой страны.

Устроившись за кухонным столом перед большой кружкой чая и приготовленными на завтрак подгоревшими гренками с домашним конфитюром, Питт удрученно размышлял над выданным ему заданием, на редкость расплывчатым и неопределенным. В нем не таилось неразрешенных загадок, допускающих разные толкования, и вообще было практически непонятно, что именно надо искать. Единственным оружием могли стать знания. Войси претендовал на место, за которое годами состязались только либералы. Чьи голоса он надеется завоевать? Он будет баллотироваться от консерваторов – единственная альтернатива либералам с каким‑то шансом на формирование правительства, хотя, по мнению большинства, на этот раз все равно победит Гладстон, даже если его руководство не продлится долго.

Взяв очередной гренок с подставки, полицейский намазал его маслом и зачерпнул полную ложку конфитюра. Ему нравился этот резкий фруктовый вкус, достаточно сильный, чтобы сосредоточить на нем все чувства, забыв о терзавших голову мыслях.

Неужели Войси рассчитывает как‑то завоевать доверие умеренных избирателей, увеличив тем самым отданные за него голоса? Или он провозгласит себя спасителем бедноты, готовым вести ее к социализму, и тем самым расколет поддержку левого крыла? Располагал ли он каким‑то средством, пока неизвестным, с которым сможет повредить Обри Серраколду и загубить его предвыборную кампанию? Не мог же он открыто выступать во всех трех направлениях! Но за ним стоит «Узкий круг», и поэтому ему нет необходимости открывать свои планы. Никто из посторонних не представлял, где таится вершина этой власти, и, возможно, никто, кроме самого Войси, не знал ни фамилий, ни положения всех членов «Круга» или даже их общего количества.

Дожевав горелый гренок, Томас допил остатки чая и оставил грязную посуду на столе. Миссис Броди помоет все, когда придет, и наверняка еще разок покормит Арчи и Энгуса. Восемь утра – самое время начинать поиски новых сведений о политической позиции Войси и темы, которую он мог сделать сущностью своих выступлений, а также тех, кто мог открыто поддержать его, и места, где он собирался выступать со своими речами. Питт уже узнал в общих чертах от Джека, как будет действовать Серраколд, но этих сведений явно было маловато.

В конце июня пыльный город прел под жарким солнцем, еле вмещая в себя потоки людей, стремившихся получить выгоду от разного рода торговли, бизнеса и удовольствий. Почти на каждом углу уличные торговцы зазывно рекламировали свои товары, в открытых каретах восседали светские дамы, не снисходившие до столь мелочной суеты и прикрывавшие свои нежные личики от солнца стройными рядами похожих на огромные распустившиеся цветы зонтов прелестной раскраски. Тяжело грохотали повозки, нагруженные тюками добра, дребезжали овощные и молочные тележки, громоздкие неповоротливые омнибусы завистливо поглядывали на множество обгонявших их обычных извозчичьих пролеток и двуколок… Даже по тротуарам сновали толпы, и Питту приходилось ловко лавировать, двигаясь к намеченной цели. Уличный шум буквально оглушал и притуплял ум: крикливые скороговорки уличных торговцев, предлагающих для продажи множество разнообразных товаров, грохот колес по мостовым, бряцание упряжи, сердитые окрики извозчиков, звонкий перестук лошадиных копыт…

Томас предпочел бы, чтобы Чарльз Войси вообще забыл о его существовании, хотя после их случайной встречи в столовой Вестминстера тайное наблюдение Питта за ходом предвыборной кампании уже стало явным. Он сожалел об этом, но тут уж ничего нельзя было поделать, да к тому же, вполне вероятно, его участие все равно не прошло бы незамеченным. Эх, заметили б его хоть немного позже… Ведь, увлекшись политическими интригами оживленной предвыборной кампании, Войси мог и не обратить внимания на одну конкретную физиономию среди множества интересующихся им лиц.

К пяти часам дня Питт выяснил фамилии тех, кто поддерживал кандидатуру Войси как открыто, так и тайно, – по крайней мере, в соответствии с имевшимися списками. Он также узнал, что выдвинутая Чарльзом программа затрагивает традиционные – торговые и имперские – ценности консерваторов. Очевидно, этот политик мог привлечь голоса землевладельцев, предпринимателей и судовых магнатов, но сейчас избирательное право распространилось и на обычных людей, все состояние которых ограничивалось семейным домом или арендованной квартирой с платой, не превышавшей десяти фунтов в год. Разве для них не естественней было поддерживать профсоюзные организации, а следовательно, и Либеральную партию?

Очевидная видимость того, что для Войси нет реальной возможности выиграть предстоящие выборы, встревожила Питта гораздо больше, чем могла бы, если б ему удалось обнаружить какую‑то брешь, какую‑то слабость программы, чтобы использовать ее против него. Это означало, что сокрушительный удар по сопернику попытаются нанести из‑за угла, а он, Томас, не имел ни малейшего понятия, какие направления надо защищать, не знал даже, где может скрываться уязвимое звено Серраколда.

Он шел по правому берегу реки к району доков и фабрик, темневших под стенами здания железнодорожного вокзала Лондон‑бридж, намереваясь присоединиться к толпе рабочих на первом публичном выступлении Войси. Его глубоко интересовало, как поведет себя этот человек и какой прием ему окажут.

Заглянув в один из трактиров, полицейский заказал пирог со свининой и стакан сидра и потягивал его, прислушиваясь к разговорам за соседними столиками. Болтовня часто перемежалась взрывами смеха, но им не удавалось заглушить несомненный оттенок суровых и горьких высказываний. Лишь одно из них затрагивало ирландцев или злободневный вопрос Гомруля, но даже его обсуждали почти насмешливо. Зато вопрос о длительности рабочего дня вызывал горячие споры, и многие склонялись к весомой поддержке социалистов, хотя вряд ли кто‑то здесь знал фамилию хоть одного из них. Питт точно не услышал упоминания имен как Сидни Уэбба[6] или Уильяма Морриса[7], так и красноречивого и горластого драматурга Шоу[8].

К семи часам вечера Томас уже стоял на пустыре перед фабричными воротами, за которыми в дымном воздухе серели мощные стены зданий. Издали доносился непрерывный ритмичный шум работающих механизмов, и горло саднило от едкого угольного дыма. Вокруг него скопилось дюжин пять или шесть мужчин в однообразных буровато‑серых латанных и перелатанных одеждах, давно выцветших, выношенных на локтях и коленях и с истрепанными манжетами. Многие из них носили матерчатые кепки с твердыми козырьками, хотя вечер выдался теплый, и, что гораздо более необычно, даже с реки не долетал влажный холодный ветерок. Такая кепка стала традиционным символом практической принадлежности к рабочему классу.

Питт легко слился с толпой рабочих: свойственная ему неряшливость служила отличной маскировкой. Он прислушивался к их забавным замечаниям, к вульгарным, зачастую жестоким шуткам и улавливал в них оттенок отчаяния. И чем дольше полицейский слушал, тем меньше представлял, как Чарльз Войси с его деньгами, привилегиями и лощеными манерами, а теперь еще и с рыцарским титулом сумеет завоевать голос хоть одного из работяг. Ведь Войси защищал все то, что их угнетало и что воспринималось ими – справедливо или ошибочно – как грязная эксплуатация их труда и кража положенных им заработков. И вот это как раз пугало Питта, поскольку он отлично знал, что Войси абсолютно не склонен мечтательно полагаться на удачу.

Толпа уже начала беспокоиться и поговаривать об уходе, когда двуколка – именно двуколка, а не карета – остановилась шагах в двадцати, и Питт увидел, как из экипажа выбралась высокая фигура Войси, которая решительно направилась в сторону собравшихся. Его появление вызвало у Томаса невольную дрожь мрачного предчувствия, словно даже в этой толпе его враг мог узреть его и испепелить пылающей ненавистью своего взгляда.

– Неужели приехали, наконец? – выкрикнул из толпы грубый голос, мгновенно разрушая это наваждение.

– Конечно, я приехал! – повернувшись к рабочим, откликнулся Чарльз, вскинув голову. Он почти весело улыбался и не видел Питта, анонимно затесавшегося в компанию сотни мужчин. – Вы же имеете право голоса, не так ли?

Послышались редкие смешки.

– По крайней мере, он не притворяется, что ему на нас наплевать! – воскликнул кто‑то в нескольких метрах слева от Томаса. – Я предпочел бы услышать честное фуфло, а не лживые посулы.

Войси подошел к повозке, которой отвели роль импровизированной трибуны, и легко забрался на нее.

Толпа зашевелилась, сосредотачивая внимание на будущем ораторе, но тихо роптала, явно ожидая возможности высказать неодобрение, возражения и оскорбления. Чарльз, казалось, прибыл в гордом одиночестве, но Питт заметил фигуры двух или трех полицейских, маячившие поодаль, и с полдюжины вновь подошедших мужчин, внимательно обозревающих толпу – крепких парней в неброских серых костюмах, но подвижных и оживленных, совсем не похожих на усталых фабричных рабочих.

– Вы пришли познакомиться со мной, – начал Войси, – поскольку вам любопытно узнать, что я могу сказать, и если вы одобрите мои предложения, то будете голосовать за меня, а не за либерального кандидата мистера Серраколда, чья партия, как вы помните, давно представляла вас в парламенте. И возможно, вы надеялись немного поразвлечься за мой счет.

Громогласный смех прорезала пара презрительных свистов.

– Итак, чего же вы хотите от будущего правительства? – спросил политик, и его следующие слова тут же заглушили ответы рабочих.

– Уменьшения налогов! – взревел кто‑то под возмущенный свист.

– Сокращения рабочего дня! Нормальной рабочей недели, не длиннее, чем у вас!

Опять раздались взрывы смеха, но более резкого и сердитого.

– Достойной зарплаты! Приличных домов без протечек! Канализацию!

– Отлично! Так же, как и я, – признал Войси, и его уверенный голос услышали все, хотя он, казалось, не повышал его. – А еще я ратую за то, чтобы каждый желающий работать мужчина получил хорошую работу и каждая женщина тоже. Я ратую за мир, за прибыльную внешнюю торговлю, за уменьшение преступности, за более надежное правосудие, за дисциплинированную неподкупную полицию, за снижение цен на продукты питания, за то, чтобы каждому хватало хлеба, одежды и обуви. А также я люблю хорошую погоду, но…

Остаток его фразы заглушил рев смеха.

– Но вы не поверите мне, если я скажу, что могу разгонять тучи! – дождавшись относительной тишины, закончил Чарльз.

– Не поверим в любом случае! – выкрикнул звонкий голос, поддержанный очередным свистом и одобрительными возгласами.

Войси улыбнулся, но его поза осталась напряженной.

– Однако вы хотите послушать меня, поскольку ради этого и собрались тут. Вам интересно, что я могу сказать, – и вы правы.

На этот раз свиста не последовало. Питт почувствовал, как атмосфера начала меняться, словно гроза миновала, так и не разразившись.

– Верно ли, что большинство из вас трудится на этих фабриках? – Войси сделал широкий жест рукой. – И в этих доках?

По толпе пронесся гул согласия.

– Производите ли вы там товары, отправляемые для продажи по всему миру? – продолжил оратор.

Теперь толпа выразила согласие уже с оттенком раздражения. Собравшиеся не понимали причины его вопросов. А Питт понял, словно он уже слышал эти слова.

– Одежда делается из египетского хлопка? – повысив голос, спросил Войси, пристально следя за лицами и жестами слушателей, пытаясь понять по ним тоскливое или оживленное понимание. – Парчу везут из Персии и по древнему Шелковому пути из Китая и Индии? – продолжил он. – Лен – из Ирландии? Древесину из Африки, а каучук из Бирмы?.. Я мог бы продолжить этот перечень. Но весь он, вероятно, известен вам не хуже, чем мне. Все эти материалы производятся в нашей славной Империи. Именно поэтому мы являемся величайшей торговой страной в мире, именно поэтому Британия правит на морях, четверть обитателей Земли говорят на нашем языке, а королевские войска охраняют мир на суше и на море по всему земному шару.

Шум, поднявшийся после этого высказывания, имел другую окраску: в нем слышались оттенки гордости, гнева и любопытства. Некоторые выпрямились и расправили плечи. Питт быстро переместился за чью‑то спину, уклонившись от блуждающего взгляда Войси.

– И это не просто мирская слава, – воодушевленно продолжал ораторствовать политик, – это крыша над вашими головами и пища на вашем столе.

– Но как насчет сокращения рабочего дня? – крикнул рослый рыжеволосый рабочий.

– Если мы потеряем Империю, то с чем вы будете работать? – парировал Чарльз. – Где мы будем покупать сырье и что продавать?

– Никто и не собирается терять Империю! – с насмешкой бросил ему рыжеволосый. – Даже социалисты не настолько безумны!

– Господин Гладстон готов потерять ее, – ответил Войси. – Разбазаривая по кускам! Сначала Ирландию, потом, возможно, Шотландию и Уэльс. А потом, кто знает, возможно, и Индию? Не будет больше ни пеньки, ни джута, ни красного дерева и каучука из Бирмы. А следом пропадет и Африка, отколется Египет… Если он готов потерять Ирландию у себя под носом, то почему не отказаться от всех владений?

После внезапной молчаливой паузы раздался громкий смех, но не веселый, а напряженный и резкий, скрывающий сомнение и, возможно, даже страх.

Томас взглянул на ближайших к нему мужчин. Все они неотрывно смотрели на Войси.

– Мы должны торговать, – продолжил тот, но уже более спокойным голосом, осознав, что ему больше нет нужды драть горло.

Его слышали в задних рядах толпы, и этого было достаточно.

– Нам необходимо сохранить господство, сохранить нашу власть на морях. Дабы распределять наши богатства более справедливо, мы должны быть уверены в том, что они у нас будут!

Гул голосов смутно выразил одобрение.

– Никто лучше вас не поймет ваших интересов! – Голос Войси одобрительно и даже торжествующе зазвенел. – И вы сможете свободно выбрать достойных представлять вас людей, которые знают, как создавать и поддерживать справедливую законность и как достойно и выгодно взаимодействовать с другими народами земли, дабы сохранить и приумножить наши богатства. Не выбирайте стариков, думающих, что их устами говорит Бог, хотя на самом деле они просто держатся за свое устаревшее прошлое, готовые отстаивать свои собственные одряхлевшие желания, забывая о ваших нуждах.

Толпа вновь загомонила, но на этот раз, как слышалось Питту, с разных сторон раздавались в основном одобрительные возгласы.

Чарльз не стал долго задерживать слушателей. Он понимал, что они устали и голодны, а рабочее утро наступит слишком быстро. У него хватило благоразумия закончить выступление на волне интереса и, более того, оставить им побольше времени для хорошего ужина и пары часов в трактире, где они могли все обсудить за кружкой‑другой эля.

Он закончил речь парой коротких шуток и, оставив рабочих в приподнятом веселом настроении, быстро вернулся к своей двуколке и укатил.

Томас остался стоять в оцепенении и с гнетущим чувством горечи восхитился тем, как легко Войси удалось превратить враждебную толпу в людей, которые запомнят его имя, запомнят, что он не обманывал их, давая пустые обещания, что он не напрашивался на их одобрение, да еще и повеселил их. Они не забудут его слов о потере Империи, которая обеспечивает их работой. Возможно, она позволяет богатеть их хозяевам, но правда в том, что если хозяева будут бедны, то они станут еще беднее. Жизнь могла быть справедливой или несправедливой, но многие рабочие мыслили достаточно реалистично и могли понять, что так уж устроен земной мир.

Когда двуколка Войси скрылась из вида, Питт подождал еще несколько минут, а потом перешел по пыльной мостовой в тень фабричных стен и направился по узкому проулку обратно к широким и шумным улицам. По крайней мере, Чарльз показал одну из своих тактик, однако в ней невозможно было заметить никакой слабины. Обри Серраколду понадобятся не только обаяние и честность, чтобы сравняться с ним.

Возвращаться домой было рановато, тем более в пустой дом. Томас мог, конечно, почитать хорошую книгу, но безмолвие лишало его покоя. Тревожила даже сама мысль о безмолвном одиночестве. Должны же быть где‑то еще полезные сведения, более важные, чем те, что он узнал от Джека Рэдли? Может, Эмили могла бы рассказать ему кое‑что о жене Серраколда? Сестра Шарлотты обладала острой наблюдательностью и гораздо лучше ее реально оценивала хитроумные людские маневры. Она могла подметить те слабые места Войси, которые человек, настроенный больше на его политический курс и меньше на личностные качества, мог и не заметить.

Подавшись вперед на сиденье, полицейский назвал извозчику нужный адрес.

Но когда он прибыл к Эшворд‑холлу, дворецкий сообщил ему с проникновенными извинениями, что мистер и миссис Рэдли уехали на званый ужин и вряд ли разумно будет надеяться на их возвращение по меньшей мере до утра.

Питт поблагодарил его и, как и предполагал дворецкий, отклонил предложение подождать их в доме. Он вернулся в кэб и велел извозчику отвезти его на Пикадилли, где жил Джон Корнуоллис.

Слуга, открывший дверь, без вопросов провел Томаса в небольшую гостиную его бывшего начальника. Обставленная в утонченно шикарном, но строгом стиле капитанской каюты, она поблескивала начищенной медью и темной полированной мебелью и по обилию книг скорее напоминала библиотеку. Над каминной полкой висела картина, запечатлевшая бригантину, скользящую по волнам на раздутых прямых парусах.

– Мистер Питт, сэр, – объявил слуга.

Корнуоллис, уронив книгу, с удивлением и тревогой поднялся с кресла.

– Питт? В чем дело? Что случилось? Почему вы не в Дартмуре?

Томас молчал.

Помощник комиссара полиции взглянул на слугу, а потом вновь посмотрел на гостя.

– Вы ужинали? – спросил он.

Питт вдруг осознал, что не ел ничего, кроме того пирога в трактире рядом с фабрикой.

– Нет… пока не успел. – Он опустился в кресло напротив хозяина дома. – Неплохо было бы перекусить хлебом с сыром… или пирогом, если у вас есть.

Он успел соскучиться по выпечке Грейси, а жестянки с печеньем дома опустели. Служанка ничего не готовила впрок, зная, что все они уедут в отпуск.

– Принеси мистеру Питту хлеба с сыром, – распорядился Корнуоллис, – и не забудь еще сидр и кусок торта. – Затем он опять взглянул на Томаса: – Или вы предпочитаете чай?

– Спасибо, сидр отлично взбодрит меня, – ответил Питт, поудобнее устраиваясь в мягком кресле.

Слуга удалился, закрыв за собой дверь.

– Итак? – вопросительно произнес Корнуоллис, вернувшись в свое кресло с озабоченным выражением лица.

Он не был красавцем, но его выразительным чертам была присуща гармония, и чем дольше вы смотрели на него, тем более привлекательным оно казалось. Движения капитана отличала плавная уравновешенность, выработанная за долгие годы работы во флоте, когда под ногами у него постоянно покачивалась корабельная палуба.

– Возникли кое‑какие проблемы в связи с парламентскими выборами, за которыми Наррэуэй и поручил мне… проследить, – стал рассказывать Томас и увидел вспышку гнева в глазах Корнуоллиса, явно вызванную тем, что Виктор Наррэуэй не предотвратил увольнения Питта с Боу‑стрит. Гнев его также усиливался повторным отстранением суперинтенданта от дел в угоду мести «Узкого круга». Исчезло ощущение былой уверенности и надежности положения, и для них обоих настали тяжелые времена.

Но Корнуоллис не стал докапываться до истины. Он привык к изолированному бытию морского капитана, который должен прислушиваться к мнению подчиненных ему офицеров, но делиться с ними только практическими аспектами дел, не срываясь в откровенность и не потакая собственным чувствам. Командиру приходилось неизменно держать дистанцию, поддерживая, по возможности, видимость того, что ему недоступны чувства страха, сомнений или гнетущего одиночества. Военно‑морская служба приучила Корнуоллиса к жесткой дисциплине, и он уже не мог отказаться от нее. Она стала частью его личности, и он не воспринимал ее как некий вынужденный, выработанный годами стиль жизни.

Вернувшийся слуга принес поднос, заполненный тарелками с хлебом и сыром, пирогом и кувшином сидра со стаканами, за что Питт искренне поблагодарил его.

– Не стоит благодарности, сэр, – с поклоном ответил тот и удалился.

– Что вам известно о Чарльзе Войси? – спросил Томас хозяина дома, намазав маслом хлеб с хрустящей корочкой и отрезав толстый кусок белого с тонким вкусом сыра карфилли, чувствуя, как тот крошится под ножом. Затем с жадностью откусил большой кусок и, пережевывая бутерброд, с удовольствием ощутил на языке сливочно‑кисловатый сырный вкус.

Корнуоллис поджал губы, но не стал спрашивать, зачем Питту понадобились такие сведения.

– Только то, что почерпнул из общеизвестных источников, – ответил он. – Войси окончил Хэрроу и Оксфорд, стал адвокатом. Проявил себя как блестящий законовед, изрядно разбогател на этих делах, но, что более ценно, в конечном счете приобрел множество влиятельных друзей и, не сомневаюсь, также несколько врагов. Добился повышения, став судьей, а потом быстро перебрался в наш Апелляционный суд. Он умеет рисковать, действует смело, однако при этом никогда не заходит слишком далеко.

Питт слышал все это прежде, но ему пришлось бы сильно сосредоточиться, чтобы выразить все имевшиеся у него знания в такой сжатой форме.

– Он весьма самолюбив, – продолжил помощник комиссара полиции, – но в повседневной жизни искусно скрывает это или, по крайней мере, умеет поддерживать видимость добродушия, держа больное самолюбие в узде.

– Чтобы быть менее уязвимым, – мгновенно вставил Питт.

– Вы рассматриваете это как слабость? – Корнуоллис верно уловил суть его замечания.

Томас с трудом вспомнил, что его бывший шеф ничего не знал о расследовании заговора в Уайтчепеле, за исключением открывшего его суда над Эдинеттом и заключительного посвящения Войси в рыцари. Он не знал даже, что Войси стоял у кормила власти «Узкого круга», – и лучше ему никогда не знать этого для его же собственной безопасности. Питт как минимум обязан скрыть от него такие подробности, учитывая их прошлую совместную работу. Более того, он и сам желал этого в сложившихся теперь между ними дружеских отношениях.

– Я стремлюсь к объективным знаниям, а они включают как достоинства, так и недостатки, – уклончиво ответил он. – Войси баллотируется в парламент от консерваторов, соперничая с сильным либеральным крылом. И уже поднял вопрос о самоопределении!

– И это серьезно обеспокоило Наррэуэя? – Брови Джона удивленно поднялись.

Его гость не ответил, и Корнуоллис удовлетворился его молчанием.

– Что вам нужно узнать о Войси? – спросил он. – Какого рода слабые места?

– Кого он любит? – тихо произнес Питт. – Кого боится? Что может насмешить его, вызвать благоговение, страдания, любые чувства? Что ему нужно, помимо власти?

Джон улыбнулся, глядя на Томаса пристальным невозмутимым взглядом.

– Это звучит так, словно вы готовитесь к битве, – заметил он с легким вопросительным оттенком.

– Я стараюсь понять, имеются ли у меня для борьбы хоть какие‑то средства, – ответил Питт, не отводя глаз. – Так имеются ли?

– Сомневаюсь, – ответил Корнуоллис. – Если его и волнует что‑то, кроме власти, я не слышал об этом и не знаю, какая потеря могла бы существенно уязвить его. – Он внимательно изучал лицо собеседника, пытаясь прочесть его скрытые мысли. – Войси любит жить в достатке, но без показного шика. Восхищение льстит его самолюбию, но он не станет заискивать, добиваясь его. Полагаю, у него даже нет такой нужды. Он находит массу удовольствий в своей домашней жизни – вкусная еда, хорошие вина, театр, музыка, светские приемы, – но с готовностью пожертвует всем этим ради желанной карьеры. По крайней мере, так говорят. Вам нужно, чтобы я попытался выяснить нечто большее?

– Нет! – резко воскликнул Питт. – Не надо… пока не надо.

Джон кивнул.

– Боится ли он хоть кого‑то? – безнадежно спросил Томас.

– Никого, насколько я знаю, – сухо бросил его бывший начальник. – А у него есть основания? Неужели Наррэуэй боится… какого‑то покушения на его жизнь?

И вновь Питт не ответил. Это молчание терзало его, хотя он и знал, что Корнуоллис его понимает.

– Но кто‑то может взволновать его? Или, может, он о ком‑то заботится? – упорно гнул свое Томас; он не мог позволить себе просто сдаться.

Джон немного подумал.

– Возможно, – сказал он наконец, – хотя, насколько это важно для него, я не знаю. Но мне думается, у него есть определенная зависимость от одной… особы, по меньшей мере. Однако, по‑моему, она волнует его настолько, насколько он может позволить себе в силу своей натуры.

– Особа? Кто она? – спросил Питт, чувствуя, что блеснул наконец лучик надежды.

Корнуоллис остудил его пыл еле заметной печальной улыбкой.

– Его овдовевшая сестра на редкость обаятельна и пользуется большим успехом в обществе. Она, кажется – по крайней мере, на первый взгляд, – обладает добродушием и чувством моральной ответственности, которых он никогда не проявляет, несмотря на его недавнее посвящение в рыцари, о котором, полагаю, вам известно больше меня.

Последние слова он произнес просто как констатацию факта, без тени вопросительной интонации. Сознавая, что не имеет права вторгаться в некоторые сферы, Корнуоллис никогда не стал бы задавать навязчивых вопросов, не желая к тому же быть обиженным уклончивым ответом. Он слегка нахмурился – лишь легкая тень пролегла между его бровями.

– Но я встречал ее всего два раза, а мне трудно судить о женской натуре. – Теперь на лице Корнуоллиса проявилось легкое смущение. – Завсегдатай дамских салонов может иметь совершенно иное мнение. Однако она определенно является одной из важнейших ценностей его политического капитала для влиятельной компании, готовой поддержать его. С избирателями же он может, видимо, положиться разве что на собственное красноречие.

Его голос прозвучал удрученно: казалось, он опасался того, что в данном случае будет достаточно и одного красноречия. Питт боялся этого еще больше. Он видел, как Войси выступал перед рабочими. Известие о том, что политик имел в обществе такого влиятельного союзника, стало настоящим ударом. А ведь Томас надеялся, что, возможно, в холостой жизни как раз и кроется одна из слабостей Войси!

– Благодарю вас, – искренне сказал он.

– Хотите еще сидра? – спросил Джон, вяло улыбнувшись.

* * *