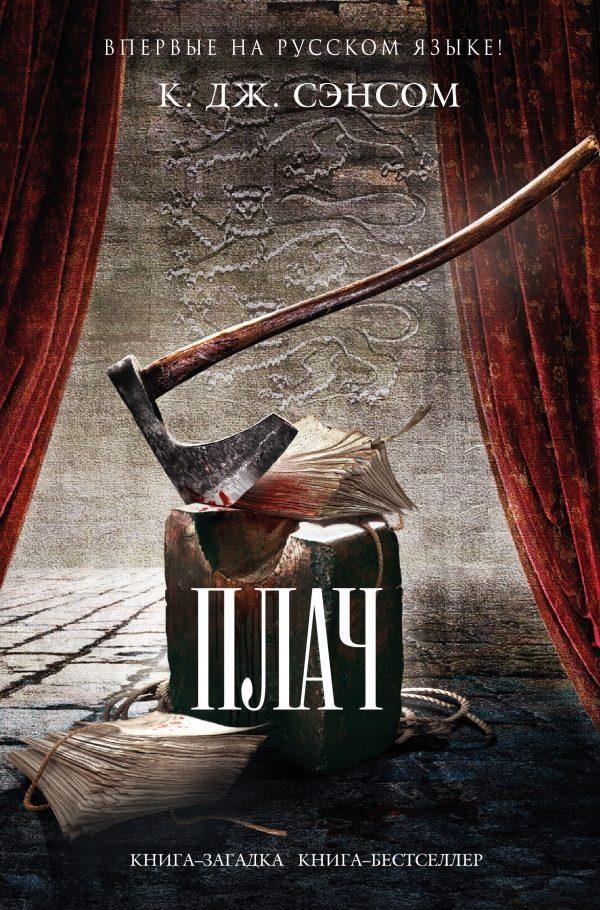

Плач | Кристофер Джон Сэнсом

Кристофер Джон Сэнсом

Плач

Книга-загадка. Книга-бестселлер

Мэтью Шардлейк – 6

* * *

Комментарий автора

Тонкости религиозных различий в Англии XVI столетия сегодня могут показаться неважными, но в сороковых годах того века они были буквально вопросом жизни и смерти. Генрих VIII в 1532–1533 годы отверг верховенство папы римского над английской Церковью, но позже, до конца своего правления, колебался между сохранением традиционных католических порядков и переходом к протестантским. Тех, кто предпочитал традиционные устои – или даже хотел возвращения к верности Риму, – называли по‑разному: консерваторами, традиционалистами и даже папистами. Те же, кто хотел перехода к лютеранским, а позже к кальвинистским порядкам, стали называться радикалами или протестантами. Термины «консерваторы» и «радикалы» тогда не имели приобретенного позже смысла, связанного с социальными реформами. Многие в 1532–1538 годы переходили с одной стороны на другую – или по искреннему убеждению, или, чаще, из оппортунизма. Некоторые, хотя и не все, религиозные радикалы считали, что государство должно делать больше для борьбы с бедностью, однако и радикалы, и консерваторы в равной мере ужасались идеям анабаптистов, очень немногочисленных, но являвшихся жупелом для политической элиты. Анабаптисты верили, что истинное христианство означает разделение всех богатств между всеми людьми.

Пробным камнем приемлемой веры в 1546 году стала приверженность традиционной католической доктрине о «пресуществлении» – вере в то, что когда священник во время мессы освящает хлеб и воду, они физически преображаются в тело и кровь Христа. Это было традиционное верование, от которого Генрих никогда не отклонялся. Его «Актом о шести статьях» 1539 года отрицание пресуществления объявлялось изменой и наказывалось сожжением у столба. Другим основным верованием английского правителя было верховенство королевской короны: в вопросах учения Бог нарек верховными судьями монархов, а не папу, на подвластных им территориях.

* * *

Политические события в Англии летом 1546 года были необычайно драматическими. Анна Эскью была действительно обвинена в ереси, ее пытали и сожгли у столба, и она оставила отчет о своих страданиях. Празднования по случаю прибытия в Лондон адмирала д’Аннебо действительно имели место, и сохранились их описания. История про Бертано также не выдумана. Существовал заговор традиционалистов, чтобы сместить Екатерину Парр, и она написала книгу «Стенание грешницы», которая была опубликована только после смерти Генриха VIII. Впрочем, насколько известно, украдена эта книга не была.

* * *

Дворец Уайтхолл, отобранный Генрихом у кардинала Уолси и значительно расширенный им, занимал примерно то место, где сейчас располагаются Скотленд‑Ярд, Даунинг‑стрит, Темза и современный проезд в Уайтхолл с развлекательными строениями в западной его части. Дворец сгорел до основания после двух случайных опустошительных пожаров в 90‑х годах XVII века. До наших дней дожила лишь одна его постройка – Пиршественный зал, однако во времена Тюдоров ее еще не было.

* * *

Некоторые английские слова времен Тюдоров имеют сейчас другое значение. Голландцами (Dutch) называлось население современных Голландии и Бельгии. Имя Кэтрин писалось по‑разному – Catherine, Katharine или Katryn. Королева Екатерина Парр, ставя подпись, использовала последний вариант.

Действующие лица и их место в политико‑религиозном спектре

В романе присутствует необычно большое число персонажей, прототипы которых действительно жили в то время, однако, конечно же, изображение их личностей принадлежит мне.

Королевское семейство

Король Генрих VIII

Королева Екатерина Парр

Принц Эдуард, 8 лет, наследник трона

Леди Мэри, 30 лет, горячая сторонница традиционализма

Леди Елизавета, 12–13 лет

Семейство Екатерины Парр, все реформаторы

Лорд Уильям Парр, ее дядя

Сэр Уильям Парр, ее брат

Леди Энн Герберт, ее сестра

Сэр Уильям Герберт, ее зять

Члены королевского Тайного совета

Джон Дадли, лорд де Лайл, реформатор

Эдвард Сеймур, граф Хартфордский, реформатор

Томас Кранмер, архиепископ Кентерберийский, реформатор

Томас, лорд Ризли, лорд‑канцлер, не имеет твердой религиозной приверженности

Сэр Ричард Рич, не имеет твердой религиозной приверженности

Сэр Уильям Пэджет, государственный секретарь, не имеет твердой религиозной приверженности

Стивен Гардинер, епископ Винчестерский, традиционалист

Томас Говард, герцог Норфолкский, традиционалист

Другие

Уильям Соммерс, шут короля

Джейн, дурочка королевы Екатерины и леди Мэри

Мэри Оделл

Уильям Сесил, впоследствии главный министр королевы Елизаветы I

Сэр Уильям Уолсингэм

Джон Бойл

Анна Эскью (Кайм)

Глава 1

Мне не хотелось присутствовать на сожжении. Я никогда не любил даже таких вещей, как травля медведя, а тут собирались сжечь у столба заживо четырех человек – и среди них женщину – за отрицание того, что тело и кровь Христовы физически присутствуют на святой мессе. Вот до чего мы дошли в Англии в 1546 году во время охоты за еретиками!

Меня вызвали из моей конторы в Линкольнс‑Инн[1] к казначею, мастеру Роуленду. Несмотря на мой статус сержанта[2], самый высокий для барристеров, мастер Роуленд меня недолюбливал. Думаю, его самолюбие так и останется уязвленным с тех пор, как три года назад я – совершенно заслуженно – проявил к нему свое неуважение. Сейчас, здороваясь со снующими туда‑сюда юристами в черных робах[3], я перешел мощенную красным кирпичом площадь, залитую ярким солнечным светом, и посмотрел на окна Стивена Билкнапа. Это был мой старый враг, как в суде, так и вне его. Окна были закрыты ставнями. Он болел с начала года, и уже много недель его никто не видел. Говорили, что он при смерти.

Подойдя к кабинету казначея, я постучал в дверь, и резкий голос пригласил меня войти. Роуленд сидел за столом в своем просторном помещении – все полки на стенах кабинета были уставлены тяжеленными юридическими томами, демонстрируя статус его владельца. Это был старый, за шестьдесят, человек, тощий, как щепка, но твердый, как дуб, с узким морщинистым нахмуренным лицом. Он щеголял седой бородой, длинной и раздвоенной по нынешней моде, тщательно расчесанной и доходящей до середины его шелкового камзола. Казначей очинивал гусиное перо и, когда я вошел, поднял на меня глаза. Пальцы у него, как и у меня, были в пятнах от многолетней чернильной работы.

– Дай вам Бог доброго утра, сержант Шардлейк, – проговорил он своим пронзительным голосом и положил ножик.

Я поклонился.

– И вам, мастер казначей.

Роуленд махнул рукой в сторону табурета и сурово посмотрел на меня.

– Как идут ваши дела? Много ли разбирательств внесено в список Михайловской судебной сессии?[4]

– Довольно много, сэр.

– Я слышал, вы больше не получаете работы от стряпчего королевы, – как бы невзначай сказал казначей. – В этом году никакой.

– У меня куча других дел, сэр. Все время занимает работа с гражданскими исками.

Мой собеседник наклонил голову.

– Я также слышал, что некоторых придворных королевы Екатерины допрашивали в Тайном совете. За еретические воззрения.

– Ходят такие слухи. Но в последние месяцы кого только не допрашивали!

– Последнее время я частенько видел вас на мессе в церкви нашего инна. – Роуленд сардонически улыбнулся. – Проявляете должное благочестие? Разумно в наши бурные дни. Посещать церковь, избегать всяческой дискуссионной болтовни, следовать желаниям короля…

– Совершенно верно, сэр.

Казначей взял очиненное перо, поплевал на него, чтобы размягчить, и вытер о тряпочку, а потом снова пронзительно взглянул на меня.

– Вы слышали, что миссис Анна Эскью приговорена к сожжению вместе с тремя прочими еретиками? Сожжение состоится в пятницу, шестнадцатого июля.

– В Лондоне только об этом и говорят. Некоторые шепчут, что после приговора ее пытали в Тауэре. Странная вещь…

Роуленд пожал плечами:

– Уличные сплетни. Но эта женщина выбрала неудачное время для своей сенсации. Бросить мужа и явиться в Лондон, чтобы проповедовать мнения, явно противоречащие «Акту о шести статьях»… Отказаться переменить веру, публично спорить со своими судьями… – Он покачал головой, а потом подался вперед. – Сожжение будет грандиозным зрелищем. Такого не было уже много лет. Король хочет показать, к чему приводит ересь. Там будет половина Тайного совета.

– Без короля? – уточнил я. Ходили слухи, что и он может прийти на казнь.

– Без.

Я вспомнил, что весной Генрих серьезно заболел, и с тех пор его толком никто не видел.

– Его Величество хочет, чтобы там были представители от всех лондонских гильдий, – заметил Роуленд, после чего сделал паузу и добавил: – И от всех судебных иннов.

Я так и уставился на него.

– Я, сэр?

– У вас меньше социальных и церемониальных обязанностей, чем полагается для вашего ранга, сержант Шардлейк. Похоже, на это дело нет охотников, поэтому решать приходится мне. Думаю, пришла ваша очередь.

Я вздохнул:

– Знаете, я всегда был слабоват для таких поручений. Если хотите, я готов выполнить нечто большее. – Я глубоко вдохнул. – Но прошу вас, не такое. Это будет ужасно. Я никогда не видел сожжения, и у меня как‑то нет никакого желания.

Роуленд пренебрежительно махнул рукой.

– Вы слишком привередливы. Это странно для фермерского сына… Вы же видели экзекуции, я знаю. Когда вы работали у лорда Кромвеля, он заставил вас присутствовать при отсечении головы Анны Болейн.

– И это было ужасно. А теперь будет еще хуже.

Казначей похлопал по бумагам на столе.

– Мне прислали требование, чтобы я выделил кого‑нибудь на сожжение. Подписано государственным секретарем, самим Пэджетом. Я должен сообщить ему имя сегодня же вечером. Мне очень жаль, сержант, но я решил, что пойдете вы. – Он встал, давая понять, что разговор закончен.

Я тоже встал и снова поклонился.

– Благодарю вас за желание глубже погрузиться в деятельность инна, – сказал Роуленд, снова спокойным голосом. – Я посмотрю, какие еще, – он замялся, неуверенно подыскивая подходящее слово, – мероприятия могут случиться в ближайшее время.

* * *

В день сожжения я проснулся рано. Казнь была назначена на середину дня, но мне было очень тяжело в таком удрученном состоянии духа идти в кабинет судьи. Пунктуальный, как всегда, мой стюард Мартин Броккет в семь утра принес мне в спальню льняные полотенца и кувшин с горячей водой и, пожелав доброго утра, выложил рубашку, камзол и летнюю робу. Как обычно, его манеры были серьезны, спокойны и почтительны. С тех пор как он со своей женой Агнессой начал работать у меня зимой, мое домашнее хозяйство стало функционировать как часовой механизм. Через приоткрытую дверь я слышал, как Агнесса просит мальчика Тимоти, чтобы тот не забыл принести свежей воды, а девушку Жозефину – поспешить со своим завтраком, чтобы успеть накрыть стол для меня. Она говорила легким, дружелюбным тоном.

– С новым прекрасным днем, сэр, – рискнул поздравить меня Броккет. Ему шел пятый десяток, и у него были редеющие волосы и невыразительное, незапоминающееся лицо.

Я не говорил никому из домашних, что иду на сожжение.

– Спасибо, Мартин, – поблагодарил я стюарда. – Вот уж действительно прекрасный день! Пожалуй, утром я поработаю у себя в кабинете, а после полудня мне нужно будет уйти.

– Прекрасно, сэр. Ваш завтрак вот‑вот будет готов. – Броккет поклонился и вышел.

Я встал, поморщившись от спазма в спине. К счастью, теперь это случалось реже – после того как я стал прилежно делать упражнения, которые мне прописал мой друг доктор Гай. Мне бы хотелось чувствовать себя свободнее с Мартином. Мне нравилась его жена, но в его холодной, скованной чопорности было что‑то такое, отчего мне никогда не было с ним легко. Умыв лицо и облачившись в чистую, благоухающую розмарином льняную рубашку, я пожурил себя за непоследовательность, поскольку, как хозяину, мне самому и следовало бы инициировать менее формальные отношения.

Затем я посмотрелся в стальное зеркало. Подумалось, что морщин прибавилось. Весной мне исполнилось сорок четыре. Морщины на лице, седина в волосах, сгорбленная спина… Поскольку в моде были бороды – мой помощник Барак недавно отрастил себе опрятную русую бородку, – пару месяцев назад я попытался тоже отпустить такую же, но в бороде, как и в волосах, пробивалась седина, и я считал, что это было мне не к лицу.

Через окно с тонким переплетом я посмотрел на сад, где разрешил Агнессе установить несколько ульев и посадить цветы. Последние улучшили вид и, кроме хорошего запаха, еще и приносили практическую пользу. Вокруг них жужжали пчелы, пели птички, и все было ярким и полным цвета. Что за день для молодой женщины и троих мужчин, которых ожидает ужасная смерть!

Мои глаза обратились к письму на столике у кровати. Оно пришло из Антверпена, из испанских Нидерландов, где жил мой девятнадцатилетний подопечный Хью Кёртис, который работал там у английских купцов. Теперь Хью был счастлив. Первоначально он собирался учиться в Германии, но вместо этого остался в Антверпене и обнаружил неожиданный интерес к торговле тканями, особенно к выискиванию и оценке редких шелков и новых материй – например, хлопка, поступающего из Нового Света. В письмах от Хью сквозило удовольствие от работы, а также от интеллектуальной и социальной свободы большого города, от рынков, дискуссий и чтений в камерах риторов[5]. Хотя Антверпен являлся частью Священной Римской империи, католический император Карл V не вмешивался в дела живших там протестантов – он не смел подвергать опасности коммерцию фландрских банков, которые финансировали его войны.

Хью никогда не говорил о мрачной тайне, которую мы хранили после нашей встречи в прошлом году, и все его письма выдерживались в радостном тоне. Впрочем, в этом письме были новости о прибытии в Антверпен множества английских беженцев.

«Они в плачевном состоянии и обращаются к купцам за помощью. Это реформаторы и радикалы, боящиеся попасть в сеть преследований, которую, по их словам, епископ Гардинер накинул на всю Англию».

Со вздохом я облачился в робу и спустился к завтраку. Я больше не мог оттягивать начало этого страшного дня.

* * *

Охота на еретиков началась весной. Зимой переменчивая королевская религиозная политика словно бы склонилась в пользу реформаторов: король убедил парламент дать ему право уничтожить часовни, где священники получали деньги по завещанию немощных жертвователей, чтобы те отслужили мессу за их души. Но, как и многие другие, я подозревал, что он руководствовался не религиозными, а финансовыми мотивами – гигантскими расходами на войну с Францией, где англичане по‑прежнему оставались осажденными в Булони. Генрих VIII продолжал понижение качества монет, и цены взлетали так сильно, как не было еще никогда на людской памяти. Самые новые «серебряные» шиллинги были покрыты лишь тонким слоем серебра поверх меди, и это покрытие уже страшно износилось. Король получил прозвище Старый Медный Нос. Скидка, которую требовали торговцы за такие монеты, делала их дешевле шестипенсовиков[6], хотя жалованье платили по цене, указанной на аверсе монеты.

А потом, в марте, вернулся с переговоров о новом договоре с императором Священной Римской империи епископ Стивен Гардинер – самый консервативный из королевских советников, когда дело касалось религии. В апреле пошли слухи, что людей высокого и низкого звания хватают и допрашивают за их взгляды на мессу и за обладание запрещенными книгами. Допросы коснулись даже придворных короля и королевы, а среди прочих наполнявших улицы слухов был и такой: что Анна Эскью, самая известная из приговоренных за ересь, была связана с двором королевы, где проповедовала и вела пропаганду среди фрейлин. Я не видел королеву Екатерину с тех пор, как год назад она оказалась замешана в потенциально опасном деле, и знал, к своему большому сожалению, что вряд ли снова увижу эту милую и благородную женщину. Но я часто думал о ней и боялся за нее, поскольку охота за радикалами усиливалась: только на прошлой неделе был выпущен указ с подробным длинным списком книг, которые запрещалось иметь, и на той же неделе придворный Джордж Блэгг, друг короля, был приговорен к сожжению за ересь.

Я больше не симпатизировал ни той, ни другой стороне в этой религиозной сваре и иногда сомневался в самом существовании Бога, но исторически сложилось так, что я оказался связан с реформаторами, и потому, как и большинство людей в этом году, старался не высовываться и держать рот на замке.

Из дома я вышел в одиннадцать. Тимоти вывел моего доброго коня по кличке Бытие к входной двери и установил специальную лесенку, чтобы я мог сесть верхом. Мальчику уже было тринадцать, он вытянулся и стал худым и нескладным. Весной я отдал моего предыдущего слугу, Питера, в подмастерья, чтобы дать ему шанс в жизни, и планировал сделать то же самое для Тимоти, когда ему исполнится четырнадцать.

– Доброе утро, сэр. – Юный слуга улыбнулся своей застенчивой улыбкой, показав отсутствие двух передних зубов, и убрал со лба спутанные волосы.

– Доброе утро, молодой человек, – поприветствовал я его. – Как твои дела?

– Хорошо, сэр.

– Наверное, скучаешь по Питеру?

– Да, сэр. – Парень потупился, передвигая ногой камешек на земле. – Но ничего, я справляюсь.

– Ты хорошо справляешься, – поощрил я его. – Но, возможно, пора подумать и о твоем обучении ремеслу. Ты задумывался, чем хотел бы заниматься в жизни?

Слуга уставился на меня с внезапной тревогой в карих глазах.

– Нет, сэр… Я… Я думал остаться здесь. – Он отвел глаза на мостовую. Тимоти всегда был тихоней, в нем не было уверенности Питера, и я понял, что мысль о выходе в мир пугает его.

– Что ж, – успокоил я своего подопечного, – торопиться некуда. – Парень как будто воспринял это с облегчением. – А теперь мне пора. – Я вздохнул. – Дела.

* * *

Я проехал через Темпл‑Барские ворота и свернул на Гиффорд‑стрит, которая вела к Смитфилдской площади. Многие направлялись в ту сторону по пыльной дороге – некоторые верхом, большинство пешком, богатые и бедные, мужчины, женщины… Я даже заметил нескольких детей. Часть людей, особенно те, кто был одет в темные одежды, которые предпочитали радикалы, шли с серьезным видом, другие выражали безразличие, а у третьих на лицах было предвкушение, как у тех, кто идет на увеселительное мероприятие. Я надел под черную шляпу свою белую сержантскую шапочку и уже начал потеть от жары. К тому же я с раздражением вспомнил, что во второй половине дня у меня назначена встреча с самым моим трудным клиентом, Изабель Слэннинг, чье дело – спор с братом о наследстве матери – было самым глупым и самым затратным из всех, с какими я когда‑либо сталкивался.

Я обогнал двух молодых подмастерьев в синих камзолах и шапках.

– Зачем устраивать это в полдень? – ворчал один из них. – Там не будет никакой тени.

– Не знаю. Наверное, есть какое‑то правило. Жарче для доброй госпожи Эскью. Она нагреет себе задницу до исхода дня, а? – посмеивался второй.

* * *

На Смитфилдской площади уже собралась толпа. Открытое пространство, где дважды в неделю продавали коров и быков, было заполнено народом. Все смотрели на огороженное место в центре, которое охраняли солдаты в железных шлемах и белых плащах с крестом святого Георгия. Вид у них был суровый, и в руках они держали алебарды. В случае какого‑либо протеста солдаты были готовы решительно расправиться с ним. Я печально посмотрел на них – теперь при виде солдат я всегда думаю о моих погибших друзьях и о том, как и сам я чуть не погиб, когда огромный корабль «Мэри Роуз» пошел ко дну при отражении французского вторжения. Прошел уже год, подумалось мне, почти день в день. В прошлом месяце пришли вести, что война почти закончена – переговоры с Францией и Шотландией были почти завершены, и осталось лишь несколько мелочей. Вспомнив свежие лица молодых солдат и их падающие в воду тела, я закрыл глаза. Для них мир настал слишком поздно.

С седла мне было видно лучше, чем большинству, и лучше, чем мне хотелось бы. Я оказался рядом с ограждением, потому что толпа напирала и толкала всадников вперед. В центре огороженного пространства стояли три дубовых столба семи футов высотой, вбитые в пыльную землю. У каждого сбоку было металлическое кольцо, через которое лондонские констебли продевали железные цепи. Они повесили на эти цепи замки и проверили, работают ли ключи. Все делалось спокойно и деловито. Чуть в стороне другие констебли стояли вокруг огромной кучи хвороста – увесистых вязанок из тонких веток. Я был рад, что стоит сухая погода, так как слышал, что если дрова сырые, то огонь разгорается дольше и мучения жертв ужасно затягиваются. Напротив столбов стояла выкрашенная в белый цвет высокая деревянная кафедра. Перед сожжением состоится проповедь – последний призыв к еретикам раскаяться. Читать проповедь должен был Николас Шекстон, бывший епископ Сэлисберийский, радикальный реформатор, приговоренный к сожжению вместе с другими, но публично отрекшийся от своих заблуждений ради спасения своей жизни.

На восточной стороне площади, за рядом изящных, ярко раскрашенных новых домов, я увидел высокую старую колокольню церкви Святого Варфоломея. Когда семь лет назад монастырь был ликвидирован, его земли перешли к члену Тайного совета сэру Ричарду Ричу, который и построил эти новые дома. К их окнам припало множество зрителей. Перед монастырской сторожкой был воздвигнут высокий деревянный помост с навесом, выкрашенным в королевские цвета – зеленый и белый, – а на длинную скамью уложили яркие толстые подушки. Отсюда лорд‑мэр и члены Тайного совета будут наблюдать за сожжением. Среди верховых в толпе я узнал многих городских чиновников и кивнул тем, с кем был лично знаком. Чуть поодаль собралась группа людей среднего возраста – они смотрели серьезно и встревоженно. Услышав несколько слов на иностранном языке, я понял, что это фламандские купцы.

Вокруг меня стоял гул голосов, а также резкая вонь лондонской толпы, какая бывает жарким летом.

– Говорят, ее пытали на дыбе, пока не порвались сухожилия на руках и ногах… – слышались отовсюду голоса.

– Ее нельзя было пытать после приговора…

– И Джона Лэсселса тоже сожгут. Это он донес королю о флирте Екатерины Говард[7]…

– Говорят, Екатерина Парр тоже попала в беду. Пока с этим не закончено, король может завести уже седьмую жену…

– Их отпустят, если они отрекутся от своей веры?..

– Поздно…

Рядом с навесом возникло какое‑то движение, и все головы повернулись к группе людей в шелковых робах и шапках. У многих из них на шее были золотые цепи. Они вышли из здания у ворот в сопровождении солдат и медленно поднялись на помост. Потом перед ними выстроились солдаты, и пришедшие сели длинным рядом, поправляя свои шапки и цепи и глядя на толпу оценивающим суровым взглядом. Многих из них я узнал: там был лондонский мэр Боуз в красных одеждах и герцог Норфолкский, постаревший и похудевший за те шесть лет, что прошли с тех пор, как мы с ним виделись, – его надменное суровое лицо выражало высокомерие. Рядом с герцогом сидел священнослужитель в белой шелковой сутане и черном стихаре поверх нее. Я не узнал его, но догадался, что это, должно быть, епископ Гардинер. Ему было около шестидесяти, и это был коренастый смуглый человек с напоминающим клюв носом и большими темными глазами, которые то и дело обегали толпу. Он наклонился и что‑то тихо сказал герцогу Норфолкскому, а тот кивнул и сардонически улыбнулся. Многие говорили, что эти двое, будь их воля, вернули бы Англию в лоно Рима.

Рядом с ними сидели еще три знатные особы, возвысившиеся на службе Томасу Кромвелю, но после его падения переместившиеся в консервативную партию Тайного совета, сгибаясь и крутясь под переменчивыми дуновениями ветра, вечно с двумя лицами под одним капюшоном. Одним из них был Уильям Пэджет, государственный секретарь, пославший письмо Роуленду. У него было широкое и плоское, как кирпич, лицо над кустистой темно‑русой бородой, а его тонкие губы резко изогнулись вниз у одного края, образовав узкую прорезь. Говорили, что Пэджет близок к королю как никто другой, и ему дали прозвище «Мастер интриг».

Рядом с Пэджетом сидел лорд‑канцлер Томас Ризли, глава юридического сословия, высокий и худой, с торчащей рыжеватой бородкой, а чуть дальше – сэр Ричард Рич, все еще старший тайный советник, несмотря на обвинения в коррупции два года назад. В последние пятнадцать лет его имя связывали с самыми отвратительными видами коммерции, и я точно знал, что на его совести есть убийства. Это был мой старый враг. Меня спасло от него только то, что я кое‑что знал о нем и что все еще оставался под защитой королевы. Однако я с тяжелым чувством гадал, чего эта защита стоит теперь. Я взглянул на Рича. Несмотря на жару, на нем была зеленая роба с меховым воротником, и к своему удивлению, я прочел на его тонком изящном лице тревогу. Длинные волосы под его расшитой драгоценностями шапкой совершенно поседели. Поигрывая золотой цепью, Ричард оглядел толпу и вдруг поймал мой взгляд. Его лицо вспыхнуло, а губы сжались. Какое‑то мгновение он смотрел на меня, но потом Ризли наклонился что‑то сказать ему, и он отвел глаза. Меня пробрала дрожь, и моя тревога передалась Бытию, который стал топать копытами – пришлось похлопать его, чтобы успокоить.

Какой‑то солдат осторожно пронес мимо меня корзину.

– Дорогу, дорогу! Это порох!

Меня обрадовали эти слова. По крайней мере, будет хоть какое‑то милосердие. Приговор за ересь заключался в сожжении заживо, но некоторые обладающие властью лица разрешили привязать к шее каждой жертвы мешочек с порохом, чтобы тот взорвался, когда до него доберется пламя, и мгновенно убил жертву.

– Надо дать им сгореть до конца! – запротестовал кто‑то.

– Да, – согласился другой. – Огненный поцелуй, такой легкий и мучительный…

Раздалось ужасное хихиканье.

Я посмотрел на другого всадника, тоже в шелковой робе юриста и темной шапке, который, пробравшись сквозь толпу, остановился рядом со мной. Он был на несколько лет младше меня, с красивым, хотя и несколько угрюмым лицом, с короткой темной бородкой и проницательными голубыми глазами, смотрящими честно и прямо.

– Добрый день, сержант Шардлейк, – поздоровался он.

– И вам также, брат Коулсвин, – отозвался я.

Филип Коулсвин был барристером из Грейс‑Инна и моим оппонентом в злополучном деле о завещании миссис Коттерстоук, матери миссис Слэннинг. Он представлял интересы брата моей клиентки, который был таким же вздорным и тяжелым человеком, как и его сестра, но хотя нам, как их доверенным лицам, приходилось скрещивать мечи, я находил самого Коулсвина вежливым и честным человеком, не из тех адвокатов, которые за достаточные деньги с энтузиазмом отстаивают самые грязные дела. Я догадывался, что его клиент так же раздражает его, как моя клиентка – меня, а кроме того, слышал, что сам он реформатор. В эти дни обо всех ходили слухи, касающиеся их религиозной принадлежности, но лично мне не было до этого дела.

– Вы представляете здесь Линкольнс‑Инн? – спросил Коулсвин.

– Да. А вас избрали от Грейс‑Инна?

– Да. Я не хотел.

– Как и я.

– Жестокое дело. – Филип прямо взглянул на меня.

– Да. Жестокое и ужасное.

– Скоро они объявят противозаконным почитание Бога, – с легкой дрожью в голосе проговорил мой коллега.

Я ответил уклончивой фразой, но сардоническим тоном:

– Наш долг почитать его так, как предписывает король.

– А вот и его предписание, – тихо ответил Коулсвин, после чего покачал головой и добавил: – Прошу прощения, брат, я должен выбирать слова.

– Да, нынче это нужно.

Солдат уже поставил корзину с порохом в угол огражденного пространства. Он перешагнул через ограждение и теперь стоял с другими солдатами лицом к толпе совсем рядом с нами. Потом я увидел, как Томас Ризли наклонился и поманил его пальцем. Солдат побежал на помост под навесом, и я заметил, как Ризли сделал жест в сторону корзины с порохом. Солдат что‑то ответил и вернулся на свое место, а Томас откинулся назад, как будто бы удовлетворенный.

– Что там такое? – спросил солдата стоявший рядом товарищ.

– Он спросил, сколько там пороху, – услышал я его ответ. – Боялся, что когда он взорвется, то горящие хворостины полетят на помост. Я ответил, что пакеты будут привязаны к шее, на достаточной высоте над хворостом.

Его товарищ рассмеялся:

– Радикалы пришли бы в восторг, если б Гардинер и половина Тайного совета тоже сгорели. Джон Бойл мог бы написать про это пьесу.

Я ощутил на себе чей‑то взгляд. Чуть слева от меня стоял юрист в черной робе с двумя молодыми джентльменами в ярких камзолах, выкрашенных дорогой краской, и с жемчугом на шапках. Юрист был молод, лет двадцати пяти – невысокий худой парень с узким умным лицом, с глазами навыкате и реденькой бородкой. Он пристально смотрел на меня, а поймав мой взгляд, отвел глаза.

Я повернулся к Коулсвину:

– Вы знаете этого юриста, что стоит с двумя молодыми попугаями?

Филип покачал головой:

– Пожалуй, видел его пару раз в судах, но не знаком.

– Не важно.

По толпе пробежала новая волна возбуждения, когда с Литтл‑Бритн‑стрит вошла процессия. Новые солдаты окружали троих человек в длинных белых рубахах, одного молодого и двоих средних лет. У всех были застывшие лица с дикими, испуганными глазами. А за ними двое солдат несли стул с привлекательной светловолосой молодой женщиной лет двадцати пяти. Стул покачивался, и она вцепилась в его края, а ее лицо дергалось от боли. Это и была Анна Эскью, которая бросила мужа в Линкольншире, чтобы прийти проповедовать в Лондоне, и говорила, что святое причастие – не более чем кусок хлеба, который заплесневеет, как любой другой, если его оставить в коробке.

– Я не знал, что она так молода, – прошептал Коулсвин.

Несколько констеблей подбежали к горе хвороста и сложили несколько связок в кучу высотой примерно в фут. Затем все мы увидели, как туда повели троих мужчин. Ветки трещали под ногами констеблей, когда они привязывали двоих из них – спина к спине – к одному столбу, а третьего к другому. Послышалось звяканье цепей, когда ими закрепляли лодыжки, пояс и шею несчастных. Потом к третьему столбу поднесли Анну Эскью на стуле. Солдаты поставили ее, и констебли приковали ее цепями за шею и талию.

– Значит, это правда, – сказал Коулсвин. – Ее пытали в Тауэре. Видите, она не может сама стоять.

– Но зачем пытать несчастное создание, когда она уже приговорена? – вырвалось у меня.

– Одному Богу известно.

Солдат вынул из корзины четыре коричневых мешочка, каждый размером с кулак, и аккуратно привязал их к шее каждой жертвы. Приговоренные инстинктивно отшатнулись. Из старого помещения у ворот вышел констебль с зажженным факелом, который бесстрастно встал у ограждения. Все глаза обратились к нему. Толпа затаила дыхание.

Какой‑то пожилой человек в сутане священника поднимался на кафедру. У него были седые волосы и красное, искаженное страхом лицо, и он старался взять себя в руки. Николас Шекстон. Если б не его отступничество, его тоже приковали бы к столбу. В толпе послышался ропот, а потом кто‑то крикнул:

– Позор тебе, что сжигаешь последователей Христа!

Возникло временное смятение, и кто‑то ударил крикнувшего. Двое солдат поспешили разнять сцепившихся.

Шекстон начал проповедь – долгое исследование, оправдывающее древнюю доктрину мессы. Трое осужденных мужчин слушали молча, и один из них не мог унять дрожь. Пот выступил у них на лицах и на белых рубахах. Но Анна Эскью периодически перебивала проповедника криками:

– Он пропускает, говорит не по книге!

Ее лицо теперь казалось радостным и спокойным – она чуть ли не наслаждалась этим представлением. Я подумал, не сошла ли бедняжка с ума. Кто‑то в толпе выкрикнул:

– Хватит! Зажигайте!

Николас наконец закончил. Он медленно спустился, и его повели обратно в здание у ворот. После этого проповедник хотел уйти, но солдаты схватили его за руки и заставили встать в дверях. Его заставят смотреть.

Вокруг осужденных разложили еще хворосту – теперь он уже доходил им до икры. Подошел констебль с факелом и стал по одной зажигать хворостины. Послышалось потрескивание, все затаили дыхание, а когда пламя охватило ноги привязанных, раздались крики. Один из приговоренных мужчин снова и снова кричал: «Христос, прими меня! Христос, прими меня!» Я услышал скорбный стон Анны Эскью и закрыл глаза. Толпа вокруг молча наблюдала.

Крики, треск хвороста, казалось, продолжались вечность. Бытие опять неспокойно затопал копытами, и в какой‑то момент я испытал то ужасное чувство, которое преследовало меня несколько месяцев после потопления «Мэри Роуз» – как будто все качалось и наклонялось подо мной, – и мне пришлось открыть глаза. Коулсвин мрачно смотрел перед собой, и я не удержался, чтобы проследить за его взглядом. Языки пламени быстро поднимались, легкие и прозрачные среди ясного июльского дня. Трое мужчин еще вопили и корчились: пламя добралось до их рук и нижней части туловища и сожгло кожу, кровь капала в огонь. Двое из них наклонились вперед в безумной попытке воспламенить порох, но пламя было еще недостаточно высоким. Анна Эскью сгорбилась на своем стуле, словно потеряв сознание. Мне стало плохо. Я посмотрел на ряд лиц под навесом – все смотрели сурово, нахмурив брови. Потом я увидел худого молодого юриста, снова посмотревшего на меня из толпы, и с беспокойством подумал: «Кто он такой? Что ему нужно?»

Коулсвин застонал и поник в седле. Я протянул руку, чтобы поддержать его. Он глубоко вдохнул и выпрямился.

– Мужайтесь, брат, – тихо сказал я.

Коллега посмотрел на меня – его лицо было бледным, на нем бусинами выступил пот.

– Вы понимаете, что любого из нас теперь может постичь такое? – прошептал он.

Я увидел, что некоторые в толпе отворачиваются. Какой‑то ребенок или даже двое детей плакали, потрясенные страшным зрелищем. Я заметил, что один из голландских купцов вытащил маленький молитвенник и, держа его раскрытым перед собой, тихо читал молитву. Но большинство смеялись и шутили. Теперь, кроме вони толпы, над Смитфилдом стоял запах дыма, смешанный с другим, знакомым по кухне, – запахом жареного мяса. Я невольно взглянул на столбы. Пламя поднялось выше, тела жертв почернели снизу, тут и там показались белые кости, а в верхней части все было красным от крови, и пламя лизало ее. С ужасом я увидел, что к Анне Эскью вернулось сознание и она жалобно застонала, когда сгорела ее рубаха.

Она начала что‑то кричать, но потом пламя добралось до мешочка с порохом, и ей разнесло голову – кровь, кости и мозги взлетели в воздух и с шипением упали в огонь.

Глава 2

Как только все закончилось, я поехал прочь вместе с Коулсвином. Трое мужчин у столбов умирали дольше, чем Анна Эскью: они были прикованы стоя, а не сидя, и прошло еще с полчаса, прежде чем пламя добралось до мешочка с порохом на шее у последней жертвы. На протяжении всего этого времени я держал глаза закрытыми. Если б я мог также заткнуть уши!

Двигаясь по Чик‑лейн по направлению к судебным иннам, мы не разговаривали, но потом Филип все же прервал тягостное молчание:

– Я слишком откровенно говорил о своих тайных думах, брат Шардлейк. Я знаю, что следует соблюдать осторожность.

– Ничего, – ответил я. – Трудно сдержаться, когда видишь такое. – Тут я вспомнил его замечание, что любого из нас может постичь то же самое, и, подумав, не связан ли он с радикалами, сменил тему. – Сегодня я встречаюсь с моей клиенткой миссис Слэннинг. Нам обоим нужно многое сделать, прежде чем процесс продолжится в сентябре.

Коулсвин иронически рассмеялся – словно залаял.

– Действительно. – Его взгляд говорил, что его мнение об этом деле совпадает с моим.

Мы доехали до Саффронского холма, где наши пути разошлись: Филипу нужно было в Грейс‑Инн, а мне – в Линкольнс‑Инн. Я еще не был готов взяться за работу и поэтому предложил:

– Может быть, по кружке пива, брат?

Мой коллега покачал головой:

– Спасибо, но не могу. Вернусь в инн, попытаюсь отвлечься какой‑нибудь работой. Дай вам Бог доброго дня.

– И вам того же, брат.

Я смотрел, как адвокат, ссутулившись в седле, поехал прочь, но сам был еще не в силах вернуться в Линкольнс‑Инн и, сняв шляпу и белую шапочку, поехал в Холборн.

* * *

Я нашел тихий постоялый двор у церкви Святого Андрея. Наверное, он будет переполнен, когда толпа пойдет со Смитфилдской площади, но сейчас за столами сидели всего несколько стариков. Я взял кружку пива и устроился в тихом уголке. Пиво оказалось мутной бурдой, на поверхности которой плавала какая‑то пленка.

Мои мысли, как часто бывало, вернулись к королеве. Я вспоминал, как впервые встретился с ней, когда она была еще леди Латимер. Мои чувства к ней не ослабли, хотя я и говорил себе, что это смешные, глупые фантазии, что мне нужно найти себе женщину своего положения, пока я еще не состарился. Я надеялся, что у нее нет никаких книг из нового запретного списка. Список этот был длинный – Лютер, Тиндейл, Ковердейл и, конечно, Джон Бойл, чья непристойная новая книга «Акты английских монахов» о монахах и монахинях пользовалась большой популярностью среди лондонских подмастерьев. У меня самого были старые экземпляры Тиндейла и Ковердейла. За их сдачу была объявлена амнистия, срок которой истекал через три недели, но я подумал, что безопаснее будет тихо сжечь их в саду.

В трактир вошла небольшая компания.

– Хорошо скрыться от этого запаха, – сказал один из посетителей.

– Это лучше, чем смрад лютеранства, – прорычал другой.

– Лютер умер, и его похоронили, и Эскью с остальными тоже.

– В сумерках шныряет множество других.

– Брось, давай выпьем! У них тут есть пироги?

Решив, что пора уходить, я допил пиво и вышел на улицу. Мне не удалось сегодня пообедать, но мысль о еде вызывала у меня тошноту.

* * *

Я поехал назад через арку Линкольнс‑Инн, снова в своей робе, черной шляпе и белой шапочке. Оставив Бытие в конюшне, пошел к себе в кабинет. К моему удивлению, контора кипела активностью. Все три моих работника – мой помощник Джек Барак, клерк Джон Скелли и новый ученик Николас Овертон – бешено разыскивали что‑то среди бумаг на столах и полках.

– Божье наказание! – кричал Барак на Николаса, развязав ленту краткого изложения дела и начав быстро просматривать листы. – Не мог хотя бы запомнить, когда последний раз его видел?

Овертон, отвлекшись от просматривания другой стопки бумаг, поднял свое веснушчатое лицо под светло‑рыжей шевелюрой.

– Дня два назад – может быть, три. Мне дали просмотреть столько документов…

Скелли внимательно посмотрел на Николаса через очки. Взгляд у него был снисходительным, но голос прозвучал строго:

– Просто если б вы запомнили, мастер Овертон, это немного сузило бы область поисков.

– Что тут происходит? – спросил я, остановившись в дверях.

Мои подручные были так заняты своими бешеными поисками, что не видели, как я вошел. Барак повернулся ко мне с рассерженным красным лицом над бородой:

– Мастер Николас потерял документ Карлингфорда о передаче собственности! Все свидетельства, что Карлингфорд – владелец своей земли, а документ нужно представить суду в первый же день сессии… Тупая дубина! – пробормотал он. – Безмозглый идиот!

Овертон, покраснев, посмотрел на меня:

– Я нечаянно.

Я вздохнул. Я взял этого молодого человека на работу два месяца назад по просьбе одного друга, барристера, перед которым я был в долгу, и уже почти жалел о том, что сделал это. Николас был из линкольнширской дворянской семьи и на двадцать втором году жизни, очевидно так и не решив, к чему лежит его сердце, согласился поработать год‑другой в Линкольнс‑Инн, чтобы понять, как закон может помочь ему управлять отцовским поместьем. Мой друг намекал, что между Николасом и его семьей произошел какой‑то разлад, но уверял меня, что он хороший парень. И в самом деле, Овертон оказался добродушным, но безответственным. Как и большинство других джентльменов его возраста, он проводил много времени, исследуя лондонские злачные места, и уже имел неприятности из‑за драки на мечах с другим студентом за проститутку. Этой весной король закрыл саутуоркские бордели, но в результате через реку в город стало ходить еще больше проституток. Большинство молодых дворян учились фехтованию на мечах, а их статус позволял им носить меч в городе, но таверны – неподходящее место, чтобы демонстрировать свою ловкость в этом деле. А острый меч – смертоносное оружие, особенно в неосторожных руках.

Посмотрев на высокую поджарую фигуру Овертона, я заметил под его ученической блузой зеленый камзол с разрезами, из‑под которых виднелась подкладка из тонкого желтого дамаста, в нарушение правил инна, предписывающих ученикам носить скромное платье.

– Продолжайте искать, но спокойнее, – сказал я и спросил напрямик: – Николас, ты не выносил этот документ из конторы?

– Нет, мастер Шардлейк, – ответил парень. – Я знаю, что это запрещено. – У него была изысканная речь с легкой линкольнширской картавостью, а его лицо с длинным носом и округлым подбородком выглядело теперь очень расстроенным.

– Так же, как и ношение шелковых камзолов с разрезами. Ты хочешь неприятностей от казначея? Когда найдешь документ, ступай домой и переоденься, – велел я ему.

– Да, сэр, – смиренно ответил молодой человек.

– А когда сегодня придет миссис Слэннинг, я хочу, чтобы ты сидел при нашем разговоре и вел записи, – добавил я.

– Да, сэр.

– А если документ так и не найдется, останься допоздна и найди его.

– Сожжение закончилось? – неуверенно рискнул спросить Скелли.

– Да. Но я не хочу об этом говорить, – отрезал я.

Барак взглянул на меня:

– У меня для вас пара новостей. Новости хорошие, но не для огласки.

– Хорошие новости мне сегодня не помешают.

– Я думаю, – с сочувствием ответил Джек.

– Зайдем в мой кабинет.

Он прошел за мной в кабинет, где из окна с тонким переплетом виднелся внутренний двор. Я снял свою робу и шапку и сел за стол, а Барак уселся напротив. Я заметил проблески седины в его темно‑русой бороде, хотя в волосах ее еще не было. Джеку было тридцать четыре года, на десять лет меньше, чем мне, но его некогда худое лицо уже начало расплываться.

– Эта задница, молодой Овертон, доведет меня до могилы. Все равно что надзирать за обезьяной, – проворчал он.

Я улыбнулся:

– Да нет, он не так глуп. На прошлой неделе он неплохо подготовил для меня изложение дела Беннетта. Ему просто нужно организоваться.

Барак хмыкнул:

– Я рад, что вы сказали ему про одежду. Было бы неплохо, если б я мог позволить себе носить шелка.

– Он еще молодой, немного безответственный, – криво улыбнулся я. – Каким был и ты, когда мы только встретились. Николас, по крайней мере, не сквернословит, как солдат.

Мой помощник опять хмыкнул, а потом посмотрел на меня серьезным взглядом:

– Как там было? На сожжении?

– Ужасно, неописуемо. Но каждый исполнял свою роль, – горько добавил я. – Толпа, городские власти и сидевшие на помосте члены Тайного совета. На каком‑то этапе случилась небольшая стычка, но солдаты быстро ее прекратили. Те несчастные умерли ужасной смертью, но достойно.

Барак покачал головой:

– Почему они не могли отречься?

– Наверное, думали, что отречение навлечет на них проклятье, – вздохнул я. – Ну а что за хорошие новости?

– Вот первая. Пришла сегодня утром. – Джек поднес руку к кошельку на поясе, вытащил три ярких, маслянистых золотых соверена и положил их на стол вместе со сложенным листом бумаги.

Я посмотрел на них:

– Просроченный гонорар?

– Можно и так сказать. Посмотрите на записку.

Я взял листок и развернул его. Там было послание, написанное трясущейся рукой.

Вот деньги, которые я должен вам за содержание с тех пор, как жил у миссис Эллиард. Я тяжело болен и прошу навестить меня.

Ваш собрат по профессии, Стивен Билкнап.

Барак улыбнулся:

– Вы даже рот разинули. Неудивительно, я тоже разинул, когда увидел.

Я взял соверены и внимательно рассмотрел их – не шутка ли? Но это были настоящие золотые монеты, выпущенные до снижения качества чеканки, с изображением короля на одной стороне и тюдоровской розы на другой. В это было почти невозможно поверить. Стивен Билкнап был известен не только своей бессовестностью – как в личной, так и в профессиональной жизни, – но также и скупостью: говорили, что он держит дома сундук с сокровищами и по ночам любуется ими. За годы Билкнап скопил свое богатство путем всевозможных грязных сделок, отчасти заключенных во вред мне, а кроме того, предметом его гордости была невыплата долгов, если ему удавалось уклониться от нее. Три года назад в приливе неуместного великодушия я заплатил одному моему другу, чтобы тот присмотрел за ним, когда он заболел, и Билкнап не возместил мне моих расходов.

– В это почти невозможно поверить, – стал рассуждать я. – И все же, помнится, прошлой осенью, перед тем как заболеть, он какое‑то время был со мной дружелюбен. Пришел ко мне и спросил, как я поживаю, как идут дела, словно был моим другом или собирался им стать.

Я вспомнил, как в один прекрасный осенний день Стивен подошел ко мне через четырехугольник двора – его черная роба болталась на тощей фигуре, а на измученном лице была болезненная заискивающая улыбка. Жесткие светлые волосы, как обычно, клочками торчали во все стороны из‑под шапки. «Мастер Шардлейк, как поживаете?» – спросил он тогда. Вспоминая об этом, я покачал головой.

– Я был с ним краток. Я не доверял ему ни на грош, конечно, и был уверен, что за этим что‑то кроется. И он никогда не упоминал о деньгах, которые задолжал мне. А через некоторое время понял, что я о нем думаю, – и опять стал меня игнорировать.

– Может быть, он раскаивается в своих грехах, если действительно так заболел, как говорят…

– Опухоль в кишках? Он болеет уже два месяца, верно? Я не видел, чтобы он выходил. Кто принес записку?

– Какая‑то старуха. Сказала, что ухаживает за ним.

– Святая Мария! – воскликнул я. – Билкнап возвращает долг и просит прийти?

– Вы пойдете навестить его?

– Полагаю, милосердие этого требует. – Я удивленно покачал головой. – А какая вторая новость? После первой, если ты скажешь, что над Лондоном летают лягушки, я, наверное, не удивлюсь.

Джек опять улыбнулся счастливой улыбкой, которая смягчила его черты.

– Нет, это сюрприз, но не чудо. Тамасин снова ждет ребенка.

Я склонился над столом и схватил его за руку.

– Это хорошая новость. Я знал, что вы хотите еще.

– Да. Братишку или сестренку для Джорджи. Говорит, что в январе.

– Чудесно, Джек, мои поздравления. Мы должны это отпраздновать.

– Мы пока не объявили об этом. Но приходите на небольшую вечеринку, которую мы устроим на первый день рождения Джорджи, двадцать седьмого. Там и объявим всем. И не могли бы вы попросить прийти Старого Мавра? Он хорошо ухаживал за Тамасин, когда она носила Джорджи.

– Гай сегодня придет ко мне на ужин. Вечером я попрошу его.

– Хорошо. – Барак откинулся на спинку стула и удовлетворенно сложил руки на животе.

Их с Тамасин первый ребенок умер, и одно время я боялся, что беда навсегда разорвет их отношения, но в прошлом году у них родился здоровый мальчик. И вот теперь Тамасин уже ждет второго ребенка, так скоро… Я подумал, как успокоился в последнее время Барак, как он не похож теперь на того беснующегося парня, выполнявшего сомнительные поручения Томаса Кромвеля, когда я познакомился с ним шесть лет назад.

– Чувствую, я воспрянул духом, – сказал я. – Возможно, в конце концов, в этом мире может происходить и что‑то хорошее.

– Вам надлежит доложить о сожжении казначею Роуленду?

– Да. Я заверю его, что мое представительство от инна было замечено. Среди прочих Ричардом Ричем.

Джек приподнял брови:

– Этот негодяй был там?

– Да. Я не видел его целый год. Но он, конечно, меня запомнил. И бросил на меня злобный взгляд.

– На большее он не способен. У вас на него слишком много материалов.

– У него был обеспокоенный вид. Не знаю почему. Я думал, нынче он высоко взлетел, считает себя ровней с Гардинером и консерваторами. – Я посмотрел на Барака. – Ты поддерживаешь связь со своими друзьями, с которыми вместе служил Кромвелю? Слышал какие‑нибудь сплетни?

– Я иногда захожу в старые таверны, когда Тамасин позволяет. Но слышу мало. И заранее скажу, что о королеве – ничего.

– Слухи, что Анну Эскью пытали в Тауэре, оказались правдой, – сказал я. – Ее пришлось нести к столбу на стуле.

– Бедняга… – Барак задумчиво погладил бороду. – Не знаю, как просочилась эта информация. Должно быть, в Тауэре служит кто‑нибудь из сочувствующих радикалам. Но я лишь слышал от моих друзей, что епископ Гардинер сейчас имеет доступ к уху короля, а это и так все знают. Не думаю, что архиепископ Кранмер присутствовал при сожжении, а?

– Нет. Наверное, он от греха подальше не покидает Кентербери. – Я покачал головой. – Удивительно, что он так долго продержался. Кстати, на сожжении был один молодой юрист с какими‑то джентльменами, который не отрывал от меня глаз. Невысокий и худой, с русыми волосами и бородкой. Я гадал, кто это может быть.

– Вероятно, кто‑нибудь из ваших оппонентов на следующей сессии – составлял мнение о противной стороне.

– Возможно. – Я потрогал монеты на столе.

– Не думайте постоянно, что кто‑то за вами следит, – тихо проговорил Барак.

– Да, грешен. Но что тут удивляться, после всего, что было в последние годы? – вздохнул я. – Кстати, на сожжении я встретил нашего коллегу Коулсвина: его заставили представлять Грейс‑Инн. Это достойный человек.

– В отличие от его клиента. Или вашей клиентки. Поделом этому долговязому Николасу, придется ему сегодня посидеть со старой каргой Слэннинг!

Я улыбнулся:

– Да, я тоже об этом подумал. Что ж, пойду посмотрю, не нашел ли он документ.

Джек встал.

– Я пну его в задницу, если не нашел, джентльмен он или нет…

С этими словами Барак оставил меня щупать монеты. Посмотрев на записку, я не удержался от мысли: «Что еще задумал теперь Билкнап?»

* * *

Миссис Изабель Слэннинг пунктуально прибыла ровно в три. Николас, уже в более скромном камзоле из тонкой черной шерсти, сидел рядом со мной с пером и бумагой. К счастью для него, он нашел пропавший документ, пока я разговаривал с Бараком.

Скелли с некоторой опаской пригласил миссис Слэннинг войти. Это была высокая худая вдова на шестом десятке, хотя морщины на ее лице, тонкие поджатые губы и постоянная нахмуренность старили ее еще больше. Я раньше видел ее брата Эдварда Коттерстоука на слушаньях в суде на прошлой сессии, и меня удивило, как он похож на нее комплекцией и лицом, разве что у него была маленькая седая бородка. На Изабель было фиолетовое платье из тонкой шерсти с модным стоячим воротником, прикрывающим ее тощую шею, и бесцветный капор, расшитый мелким жемчугом. Она была состоятельной женщиной: ее последний муж был успешным галантерейщиком, и, как многие вдовы богатых торговцев, она приобрела властную внешность, которую можно было бы счесть нелепой для женщины низкого сословия. Слэннинг холодно поздоровалась со мной, а на Николаса и вовсе не обратила внимания.

И, как всегда, сразу перешла к делу.

– Ну, мастер Шардлейк, что у нас нового? Я полагаю, что этот негодяй Эдвард снова пытается затянуть дело? – Ее большие карие глаза смотрели с осуждением.

– Нет, мадам, дело включено в список для рассмотрения Королевской коллегией в сентябре.

Я предложил ей сесть, снова задавшись вопросом, почему они с братом так ненавидят друг друга. Их отцом был купец, преуспевающий хлеботорговец, который умер совсем молодым. Их мать снова вышла замуж, а его дело перешло к их отчиму, но через год тот тоже умер, после чего миссис Коттерстоук продала все предприятие и жила оставшуюся жизнь на вырученные деньги – весьма существенные. Больше замуж она не выходила и умерла в прошлом году в возрасте восьмидесяти лет после апоплексического удара. Священник засвидетельствовал ее завещание на смертном одре. По большей части все в нем было ясно: деньги делились поровну между двумя ее детьми, большой дом близ Чандлерс‑холла, в котором она жила, надлежало продать, а вырученные деньги опять же делились поровну. Эдвард, как и Изабель, обладал средним достатком – он служил старшим клерком в ратуше – и для обоих состояние матери явилось существенным обогащением. Трудность возникла в распоряжении домашним имуществом. Вся мебель должна была достаться Эдварду, однако все гобелены, ковры и картины «всякого рода внутри дома, любой природы, где бы и как бы они ни были закреплены» доставались Изабель. Это была необычная формулировка, но я получил показания священника, который записывал завещание, и он определенно заявил, что престарелая леди, которая до самой смерти оставалась в здравом уме, настаивала именно на таких словах.

Эта формулировка и довела нас до нынешнего положения дел. Первый муж старой миссис Коттерстоук, отец обоих детей, интересовался живописью, и их дом был полон произведениями искусства: так, имелось много гобеленов, несколько портретов, и, самое главное, в столовой, прямо по штукатурке, была расписана целая стена. Я посетил этот дом, ныне пустующий, если не считать старого слуги, оставленного в качестве сторожа, и осмотрел роспись. Я умею ценить живопись – в молодые годы сам рисовал и писал красками, – и эта фреска была особенно изысканной. Написанная примерно пятьдесят лет назад, в правление старого короля, она изображала семейную сцену: молодая миссис Коттерстоук и ее муж в наряде, соответствующем его сословию, и высокой шляпе тех времен сидят вместе с Эдвардом и Изабель, маленькими детьми, в этой самой комнате. Лица сидящих, как и летние цветы на столе и лондонские улицы за окнами, были тонко прорисованы: старая хозяйка следила, чтобы роспись регулярно освежалась и краски не теряли своей яркости, так как эта картина тоже стала бы имуществом при продаже дома. Поскольку фреска была написана прямо на стене, по закону она являлась соединенной с недвижимостью, но особая формулировка в завещании старой леди позволяла Изабель заявить, что роспись по праву принадлежит ей и должна быть удалена из дома, если понадобится, вместе со стеной – которая хотя и не была несущей, но не могла быть снесена без повреждения фрески. Эдвард отказался отдать картину, настаивая, что она является частью недвижимости и должна остаться в доме. Споры о наследовании недвижимости – каковой являлся дом – разбирались Королевской судебной коллегией, но споры о движимом имуществе – а Изабель настаивала, что картина является движимостью – все еще оставались под юрисдикцией Церкви и рассматривались Епископским судом. Таким образом, мы с беднягой Коулсвином, прежде чем рассматривать завещание по существу, погрязли в спорах о том, к юрисдикции какого суда относится это дело. В последние месяцы Епископский суд постановил, что роспись является движимым имуществом. Изабель вынудила меня обратиться в Королевскую коллегию, которая, всегда стремясь заявить свое верховенство над церковными судами, постановила, что вопрос входит в ее юрисдикцию, и назначила отдельное слушанье на осень. В общем, дело перебрасывали туда‑сюда, как теннисный мяч, с привязанным к нему имуществом.

– Мой брат попытается снова затянуть дело, вот увидите, – сказала моя клиентка своим обычным самоуверенным тоном. – Он пытается взять меня измором, но ничего у него не выйдет. С этим его адвокатом. Это хитрый и коварный тип. – Она возмущенно возвысила голос, как это всегда случалось после пары произнесенных фраз.

– Мастер Коулсвин вел себя в этом деле откровенно, – решительно ответил я. – Да, он пытался отложить слушанья, но адвокаты ответчика всегда так делают. Он должен следовать инструкциям своего клиента, так же как я – вашим.

Николас, сидящий рядом со мною, записывал каждое наше слово, и его длинные тонкие пальцы быстро двигались по бумаге. По крайней мере, он получил хорошее образование и писал хорошим секретарским почерком.

Миссис Слэннинг возмутилась:

– Этот Коулсвин – протестантский еретик, как и мой брат! Они оба ходят в церковь Святого Иуды, где сняты образа, а священник отправляет службу за пустым столом. – Это была еще одна кость раздора между сестрой и братом: Изабель оставалась твердой традиционалисткой, в то время как Эдвард был реформатором. – Этого священника следует сжечь, – продолжила она, – как ту Эскью и ее сторонников.

– Вы были на сожжении сегодня утром, миссис Слэннинг? – спокойным тоном спросил я. Сам я ее там не видел.

Женщина наморщила нос:

– Я не хожу на такие зрелища. Но те четверо заслужили это.

Я заметил, как Николас сжал губы. Он никогда не говорил о религии – по крайней мере, в этом отношении парень держался осмотрительно.

– Миссис Слэннинг, – сказал я, меняя тему разговора, – когда мы пойдем в суд, результат будет совершенно непредсказуем. Это очень необычное дело.

Изабель задрала подбородок:

– Справедливость восторжествует. И мне известно ваше мастерство, мастер Шардлейк. Потому я и наняла сержанта юстиции, дабы он представлял в суде мои интересы. Я всегда любила эту картину. – В ее голосе проскользнуло какое‑то чувство. – Это единственная память о моем дорогом отце.

– С моей стороны было бы нечестно, если б я оценил наши шансы выше, чем пятьдесят на пятьдесят, – предупредил я ее. – Многое будет зависеть от показаний экспертов и свидетелей. – По крайней мере, было достигнуто соглашение, что каждая сторона выберет из списка членов гильдии столяров и плотников эксперта, который будет докладывать суду, можно ли переместить роспись, а если можно, то как. – Вы посмотрели список, который я вам дал?

Клиентка отмахнулась:

– Я никого из них не знаю. Вы должны порекомендовать мне человека, который скажет, что картину можно легко перенести. Наверняка кто‑то сделает это за хорошее вознаграждение. Сколько бы это ни стоило, я заплачу.

– Нанять меч, – уныло проговорил я. Так назывались эксперты, которые за хорошее вознаграждение поклянутся, что черное – это белое. Конечно, таких хватало.

– Именно.

– Проблема в том, миссис Слэннинг, что суды знают подобных экспертов и их слова не вызовут большого доверия. Нам лучше выбрать такого, кто известен суду своей честностью.

– А что, если его оценка окажется не в нашу пользу?

– Тогда, миссис Слэннинг, нам придется снова подумать.

Изабель нахмурилась, и ее глаза превратились в узкие щелки.

– Вот для такого случая мы и выберем наемный меч, как его и определяет это странное название. – Она высокомерно посмотрела на меня, словно это я, а не она предложила обмануть суд.

Я взял со стола свою копию списка:

– Я бы посоветовал выбрать мастера Флетчера. Я имел с ним дело раньше, он уважаемый человек.

– Нет, – возразила женщина. – Я советовалась насчет списка. Там есть мастер Адам, он глава гильдии, и если есть способ снять картину – а я уверена, что есть, – то он его найдет.

– Я думаю, мастер Флетчер подошел бы лучше. Он имеет опыт в тяжбах.

– Нет, – решительно повторила моя подопечная. – Я сказала: мастер Адам. Я помолилась об этом и полагаю, что это тот человек, который склонит справедливость на мою сторону.

Я посмотрел на нее. Помолилась об этом? Неужели она думает, что сам Бог вмешивается в разбирательства сомнительных судебных исков? Но ее высокомерный тон и твердо сжатые губы сказали мне, что ее не переубедить.

– Очень хорошо, – сдался я, и она надменно кивнула. – Но помните, миссис Слэннинг: это ваш выбор. Я ничего не знаю о мастере Адаме. Я назначу день, когда два эксперта смогут встретиться в доме. Как можно скорее.

– А они не могут осмотреть стену по отдельности?

– Суду это не понравится.

Дама вновь нахмурилась:

– Суд, суд!.. Тут важны мои доводы. – Она глубоко вздохнула. – Что ж, если я проиграю в Королевской коллегии, то обращусь Канцлерский суд.

– По всей вероятности, то же самое сделает и ваш брат, если проиграет.

Я снова задумался о злобе брата и сестры друг на друга. Мне было известно, что эта враждебность зародилась давно: до смерти матери они несколько лет не разговаривали. Изабель с презрением отзывалась о том, как Эдвард не взял на себя руководство бизнесом после смерти отчима и как он уже мог бы быть олдерменом[8], если б совершил усилие. И снова я задумался, почему их мать настояла на такой формулировке в завещании. Было даже похоже, что она зачем‑то хотела еще больше поссорить детей.

– Вы видели мой последний счет издержек по делу, миссис Слэннинг? – спросил я.

– И сразу оплатила, сержант Шардлейк. – Клиентка снова заносчиво подняла подбородок.

И правда, она всегда расплачивалась сразу и без вопросов. Это не Билкнап.

– Я знаю, мадам, и благодарен за это. Но если дело перейдет на следующий год в Канцлерский суд, издержки будут расти и расти.

– Тогда вы должны заставить Эдварда заплатить за все.

– Обычно в делах о завещании издержки покрываются из имущества. И помните, с обесцениванием денег дом и деньги вашей матери тоже дешевеют. Не будет ли разумнее, практичнее попытаться заключить мировое соглашение прямо сейчас?

– Сэр, вы мой адвокат! – возмутилась Изабель. – Вы, конечно же, должны советовать мне, как выиграть дело, а не как закончить его без явной победы.

Ее тон снова повысился, в то время как я намеренно продолжал говорить тихо.

– Многие договариваются, когда результат не определен, а расходы велики. Как в нашем случае. Я думал об этом. Вы не рассматривали такой вариант – выкупить у Эдварда его долю и продать собственное жилье? Тогда вы могли бы жить в доме матери и оставить стену с росписью нетронутой, такой, как она сейчас выглядит.

Миссис Слэннинг издала неприятный смешок:

– Дом матери слишком велик для меня. Я бездетная вдова. Я знаю, что она жила в нем одна, если не считать слуг, но она была глупа – он слишком велик для одинокой женщины. Эти огромные комнаты… Нет, у меня в собственности будет снятая картина. Ее снимут лучшие лондонские мастера. Чего бы это ни стоило. И потом я заставлю Эдварда заплатить.

Я опять посмотрел на эту даму. У меня в свое время было немало трудных, безрассудных клиентов, но упрямство Изабель Слэннинг и злоба ее брата были чем‑то выдающимся. И в то же время она была умной женщиной, не старой дурой – разве что выставляла себя такой в этой тяжбе.

Что ж, я сделал то, что было в моих силах.

– Очень хорошо, – кивнул я. – Думаю, теперь нам следует вернуться к вашему последнему заявлению. Кое‑что из ваших утверждений, я думаю, лучше поправить. Мы должны показать суду нашу рассудительность. Называть брата упрямым мошенником – это не принесет пользы.

– Суд должен знать, кто он такой.

– Это не принесет вам пользы.

Миссис Слэннинг пожала плечами, но потом кивнула и поправила капор на седой голове. Я взял заявление. Внезапно Николас подался ко мне и спросил:

– С вашего позволения, сэр, могу я задать почтенной леди один вопрос?

Я поколебался в нерешительности, но его обучение было моей обязанностью.

– Если хочешь, – согласился я.

Овертон посмотрел на Изабель:

– Вы сказали, мадам, что ваш дом намного меньше, чем дом вашей матери.

Она кивнула:

– Да. Но для моих нужд его хватает.

– С не такими большими комнатами?

– Да, молодой человек, – раздраженно ответила женщина. – Когда дом меньше, то и комнаты меньше. Это всем известно.

– Но, насколько я понимаю, картина находится в самой большой комнате в доме вашей матери. И если вы сможете каким‑то образом снять ее, куда вы ее поместите?

Изабель покраснела и возмутилась:

– Это не ваше дело, юноша! Ваше дело – вести записи для вашего хозяина.

Николас в свою очередь покраснел и склонился над бумагами. Однако это был очень хороший вопрос.

* * *

Целый час мы рылись в документах, и мне удалось убедить миссис Слэннинг убрать из заявления разные оскорбительные комментарии о ее брате. К тому времени у меня уже все плыло перед глазами от усталости. Николас собрал свои записи и, поклонившись Изабель, вышел. Она встала, по‑прежнему полная энергии, но нахмуренная: похоже, ее рассердил вопрос Овертона. Я отправился проводить ее на улицу, где ее ждал слуга, чтобы отвезти домой. Миссис Слэннинг встала передо мной – она была высокой женщиной – и своими решительными глазами посмотрела прямо в мои.

– Признаюсь, мастер Шардлейк, иногда я не чувствую уверенности, что вы расположены к этому делу должным образом. А этот наглый юноша… – Она сердито покачала головой.

– Мадам, – ответил я, – вы можете быть уверены, что я буду отстаивать ваше дело со всем рвением, на какое способен. Но моя обязанность – рассмотреть для вас альтернативы и предупредить об издержках. Конечно, если вы мною не удовлетворены и хотите передать дело другому барристеру…

Изабель непреклонно покачала головой:

– Нет, сэр, не бойтесь, я оставлю его у вас.

Я уже не один раз делал ей подобное предложение, но странное дело – самые тяжелые и враждебно настроенные ко мне клиенты больше всего не хотели уходить от меня, словно назло стремились довести меня до ручки.

– Впрочем… – заколебалась вдруг моя собеседница.

– Да?

– Я думаю, вы не до конца понимаете моего брата. – На ее лице появилось выражение, какого я еще не видел. Несомненно, в нем был страх – страх, который исказил ее лицо, придав новые черты. На секунду Изабель стала просто испуганной старой женщиной. – Если б вы знали, сэр, – тихо продолжила она. – Если б вы знали, какие страшные вещи совершил мой брат…

– Что вы имеете в виду? Он что‑то сделал вам?

– И другим, – свирепо прошипела миссис Слэннинг, к которой вернулась ее злоба.

– Какие вещи, мадам? – настаивал я.

Но Изабель решительно замотала головой, будто пытаясь вытряхнуть из нее неприятные мысли, и глубоко вздохнула:

– Это не важно. Они не имеют отношения к данному делу.

Она повернулась и быстро вышла из комнаты. Льняные крылышки ее капора сердито рассекали воздух за ней.

Глава 3

Домой я вернулся в седьмом часу. В семь должен был прийти мой друг Гай – поздновато для ужина, но он, как и я, работал допоздна. Как обычно, Мартин услышал, как я спешился, и ждал в прихожей, чтобы принять у меня робу и шапку. Я решил пойти в сад и немного насладиться вечерним воздухом. Недавно я устроил в конце сада небольшую беседку с несколькими стульями, где можно было посидеть и полюбоваться цветочными клумбами.

Тени уже удлинились, а вокруг улья все еще жужжали несколько пчел. На деревьях ворковали вяхири, и я откинулся на спинку стула. Я заметил, что во время разговора с Изабель Слэннинг совсем забыл про сожжение – такова была сила ее личности. Молодой Николас задал ей неглупый вопрос о том, куда она денет роспись. Ее ответ оказался еще одним доказательством того, что для этой дамы самым важным было просто выиграть тяжбу. Я снова подумал о странном замечании в конце разговора – о каких‑то страшных вещах, которые якобы совершил ее брат. Во время наших встреч она обычно ничего так не любила, как обвинять и унижать Эдварда, но этот прилив страха был чем‑то новым.

Я обдумал, не стоит ли втихую поговорить с Филипом Коулсвином о наших клиентах. Но это было бы нарушением профессиональной этики. Мой долг, как и его, – всеми силами отстаивать интересы своего подопечного.

Мои мысли снова вернулись к ужасам утра. Огромный помост, наверное, уже убрали вместе с обугленными столбами. Я подумал о Коулсвине, сказавшем, что любой из нас теперь может подвергнуться тому же, и задал себе вопрос, нет ли у него самого опасных связей среди радикалов. А мне нужно избавиться от моих книг, пока не истек срок амнистии, вспомнил я и посмотрел на дом. Через окна столовой было видно, как Мартин зажигает восковые свечи в канделябрах, накрывает стол льняной скатертью и выкладывает мое лучшее серебро, тщательно выравнивая приборы.

Вернувшись в дом, я пошел на кухню. Там царил переполох. Тимоти поворачивал над плитой большую курицу, Джозефина, стоя у края стола, раскладывала салаты на тарелки, стараясь, чтобы все выглядело красиво, а у другого края Агнесса Броккет заканчивала приготовление миндального марципана. Когда я вошел, обе служанки сделали книксен. Агнесса была пухленькой женщиной за сорок с каштановыми волосами под чистым белым чепцом и с милым личиком. Впрочем, была на нем и грусть. Я знал, что у Броккетов есть взрослый сын, с которым они почему‑то не видятся – Мартин как‑то упомянул это в разговоре, но не вдавался в подробности.

– Похоже на блюдо для пира, – сказал я, глядя на марципан. – Должно быть, стоило вам большого труда.

Агнесса улыбнулась:

– Мне самой приятно готовить хорошее блюдо, сэр, как, наверное, скульптору приятно доводить до совершенства статую.

– Плоды его труда живут дольше. Но твои, возможно, приносят больше удовольствия.

– Спасибо, сэр, – ответила она. Миссис Броккет ценила комплименты. – Джозефина помогла, правда, дорогая?

Вторая служанка кивнула, неуверенно улыбнувшись мне. Я посмотрел на нее. Ее приемный отец, жестокий мерзавец, раньше служил у меня стюардом, и когда я буквально прогнал его из дома год назад, Джозефина осталась. Отец много лет запугивал и подавлял ее, но когда он исчез, дочь постепенно перестала быть робкой и запуганной. Она также стала следить за своей внешностью: теперь ее распущенные светлые волосы блестели, а лицо округлилось. Она стала хорошенькой молодой женщиной. Проследив за моим взглядом, Агнесса снова улыбнулась.

– Джозефина ждет не дождется воскресенья, – лукаво проговорила она.

– Вот как? Почему же? – поинтересовался я.

– Маленькая птичка нащебетала мне, что после церкви она пойдет гулять с молодым мастером Брауном, который служит в одном доме в Линкольнс‑Инн.

Я посмотрел на Джозефину:

– У кого же?

– У мастера Хеннинга, – краснея, ответила девушка. – Он живет при конторе.

– Хорошо, хорошо. Я знаю мастера Хеннинга, он прекрасный юрист. – Я снова повернулся к Агнессе: – Мне нужно сходить помыться, прежде чем придет гость. – При всем своем добродушии Агнесса умела быть немного деспотична, а я не хотел дальше смущать Джозефину. Но я был рад – девушке давно уже было пора завести молодого человека.

Когда я вышел из кухни, вернулся Мартин. Он поклонился:

– Стол накрыт, сэр.

– Хорошо. Спасибо.

На секунду я поймал взгляд Джозефины, брошенный на него, и это был неприязненный взгляд. Я и раньше пару раз замечал подобное и был озадачен этим, поскольку Броккет всегда казался мне хорошим управляющим для младших слуг.

* * *

Гай Малтон пришел в начале восьмого. Мой старый друг был медиком, а до ликвидации монастырей – бенедиктинским монахом. Он имел мавританские корни. Сейчас ему было уже за шестьдесят, его смуглое лицо покрывали морщины, а волосы совсем поседели. Когда он вошел, я заметил, что он ссутулился, что иногда бывает с людьми высокого роста в старости. Гай выглядел усталым. Несколько месяцев назад я намекнул ему, что, возможно, пора подумать об уходе на покой, но он ответил, что еще вполне крепок и, кроме того, не знает, чем заняться без работы.

В столовой мы вымыли руки у кувшина, заткнули за воротник салфетки и уселись. Гай восхищенно обозрел стол.

– Твое серебро так весело блестит при свечах! – сказал он. – Нынче все у тебя в доме выглядит прекрасно.

Постучав в дверь, вошел Мартин. Стюард расставил тарелки с салатом, травами и тонко нарезанными кусочками свежего лосося из Темзы, а когда он удалился, я сказал своему гостю:

– Ты был прав, они с Агнессой оказались просто находкой. Его прежний наниматель дал ему прекрасную рекомендацию. Но знаешь, мне всегда с ним неловко. Он так непроницаем…

Гай грустно улыбнулся:

– Помню, в мальтонском монастыре у нас был такой же стюард. Но это был отличный парень. Просто он считал, что никогда не следует фамильярничать с вышестоящими.

– Как дела у Святого Варфоломея? – спросил я.

Старая больница для бедных, одна из немногих в Лондоне, закрылась, когда король ликвидировал монастыри, но несколько добровольцев вновь открыли ее, чтобы обеспечить хоть какой‑то уход за больными. Одним из этих добровольцев был Гай. С чувством вины мне вспомнилось, что когда три года назад умер мой друг Роджер, я пообещал его вдове продолжить его работу по открытию новой больницы, но потом началась война, все страдали от налогов и обесценивания денег, которое так и продолжалось с тех пор, и никто не хотел жертвовать на больницу.

Медик развел руками:

– Каждый делает что может, хотя, видит Бог, этого мало. Говорят, что городские власти взялись за это. Они получили деньги от короля, но все равно ничего не движется.

– Я смотрю, в городе с каждым днем все больше нищеты.

– Нищеты и болезней.

Мы немного помолчали, а потом, чтобы поднять настроение, я сказал:

– У меня хорошая новость. Тамасин снова забеременела. Ребенок должен родиться в январе.

Малтон широко улыбнулся, сверкнув крепкими белыми зубами:

– Слава богу! Передай ей, что я буду рад снова помогать ей в течение беременности.

– Нас обоих приглашают на первый день рождения Джорджа. Двадцать седьмого числа.

– С радостью приду. – Мой друг взглянул на меня. – В понедельник на следующей неделе. И в тот понедельник будет… – Он некоторое время молчал в нерешительности. – Годовщина…

– День, когда потонула «Мэри Роуз». Когда столько людей погибло и я чуть не погиб вместе с ними. – Я понурился и печально покачал головой: – Кажется, мирный договор подписан. Наконец.

– Да. Говорят, король сохранит за собой Булонь или то, что от нее осталось, еще на десять лет.

– Небольшое достижение, если учесть всех погибших и крушение денежной системы, чтобы заплатить за это.

– Знаю, – согласился Гай. – А как у тебя, не прошло чувство, что земля уходит из‑под ног, как бывало после гибели корабля?

Я поколебался, вспомнив тот момент на сожжении.

– Теперь уже очень редко.

Доктор Малтон пристально посмотрел на меня, а потом сказал более веселым тоном:

– Маленький Джордж – восхитительный сорванец. С новым братиком или сестренкой он начнет обижаться, что ему уделяют меньше внимания.

Я криво усмехнулся:

– Братья и сестры… Да, они не всегда ладят между собой.

Не называя имен, я рассказал Гаю кое‑что про тяжбу миссис Слэннинг. Он внимательно слушал, и в сгущающихся сумерках его темные глаза блестели от света свечей.

– Я думал, что эта женщина на самом деле получает удовольствие от своей злобы на брата, но после того, что она сказала сегодня, думаю, тут может быть нечто большее.

Гай печально задумался:

– Похоже, эта ссора имеет давнюю историю.

– Думаю, да. Я даже хотел потолковать об этом с моим оппонентом, он здравомыслящий человек, – посмотреть, не сможем ли мы их примирить. Но, строго говоря, это было бы нарушением профессиональной этики.

– И могло бы не привести ни к чему хорошему. Некоторые ссоры зашли так далеко, что их не уладишь миром. – Печаль на лице Малтона усугубилась.

Мартин и Агнесса принесли следующую смену блюд – тарелки с курицей и беконом и миски с разнообразными овощами.

– Ты сегодня необычно пессимистичен, – сказал я Гаю. – А я могу привести пример, где человек, от которого я меньше всего этого ожидал, принес мне оливковую ветвь. – И я рассказал ему о записке от Билкнапа и деньгах.

Мой друг посмотрел мне в глаза:

– И ты поверил ему? Вспомни обо всем, что он сделал в прошлом!

– Похоже, он умирает. Но… – Я пожал плечами. – Нет, даже теперь я не могу заставить себя поверить Билкнапу.

– И умирающий зверь может укусить.

– Ты сегодня в мрачном настроении.

– Да, – тихо сказал врач. – В мрачном. Я все думаю о том, что произошло сегодня утром на Смитфилдской площади.

Я положил нож. В последние месяцы гонений я избегал обсуждать с Гаем религиозные вопросы, так как знал, что он всегда оставался католиком. Но, чуть поколебавшись, я все‑таки сказал:

– Я был там. Они сделали из этого целое представление – епископ Гардинер и половина Тайного совета смотрели на сожжение с большого крытого помоста. Меня заставил пойти туда казначей Роуленд: королевский секретарь Пэджет потребовал представителей от каждого инна. И вот я сидел и смотрел, как четыре человека сгорают в муках, оттого что не верят в то, во что велит король Генрих. Правда, им повесили по мешочку пороха на шею, и в итоге несчастным разнесло головы. Да, когда я был там, земля снова заколебалась у меня под ногами, как палуба того тонущего корабля. – Приложив руку ко лбу, я заметил, что она слегка дрожит.

– Да смилостивится Господь над их душами, – тихо произнес мой собеседник.

Я пристально посмотрел на него.

– Как это понимать, Гай? Ты думаешь, им нужна милость за то, что они говорили то, во что верили? Что священники не могут превратить кусок хлеба в тело Христово?

– Да, – тихо проговорил Малтон. – Я верю, что они заблуждались, отрицая таинство мессы – ту правду, которой Бог и Церковь учили нас веками. А это опасно для всех наших душ. И они заполонили весь Лондон, скрываясь в своих собачьих норах, эти сакраментарии, и даже хуже – анабаптисты, которые не только отрицают мессу, но и верят, что все общество должно быть разрушено и все должно быть общим для людей.

– В Англии за все время было всего несколько анабаптистов, лишь горстка отступников‑голландцев. Они воспитывались во зле. – Я сам услышал раздражение в своем голосе.

Гай гневно возразил:

– А эта женщина, Эскью? Она хвалилась своим отрицанием мессы. И ведь Эскью даже не ее настоящая фамилия, после замужества ее фамилия Кайм, но она бросила мужа и двоих малых детей, чтобы пойти в Лондон и произносить речи перед здешними жителями! Так ли должна вести себя женщина?

Я уставился на своего старого друга, чье величайшее достоинство заключалось в неизменной мягкости и доброте. Он поднял руку.

– Мэтью, это не значит, что их нужно убивать таким страшным образом. Нет, я так не считаю, нет. Тем не менее они были еретиками, и их следовало… заставить молчать. А если ты хочешь поговорить о жестокости, вспомни, что делала другая сторона, радикалы. Вспомни, что делал Кромвель с теми, кто отказывался принять верховенство короля десять лет назад, вспомни монахов, выпотрошенных заживо в Тайберне[9]. – Его лицо пылало эмоциями.

– Два заблуждения не составят истину.

– Нет, не составят. Мне, как и тебе, противна жестокость с обеих сторон. И я бы хотел увидеть конец жестокостям. Но не вижу. Вот что я имел в виду, говоря, что некоторые ссоры зашли так далеко, что их не уладишь миром. – Он посмотрел мне в глаза: – Но я не жалею, что король наполовину вернул нас к Риму и поддерживает мессу. Я бы хотел, чтобы он вернул нас к Риму до конца, – продолжал мой гость, все более пылко и страстно, – а старые обиды, нанесенные католической Церковью, сейчас заглаживаются, Тридентский собор, собранный папой Павлом Третьим, многое реформирует. В Ватикане есть люди, которые обратятся к протестантам и вернут их в лоно Римской церкви. – Он вздохнул. – Все говорят, что королю все хуже. А принцу Эдуарду еще нет и девяти. Я считаю это неправильным – что монарх назначает себя главой христианской церкви, объявляет, что он, а не папа, является гласом Божьим в претворении церковной политики. Как же маленький мальчик будет осуществлять этот главенство? Англии лучше воспользоваться возможностью вернуться в лоно святой Церкви.