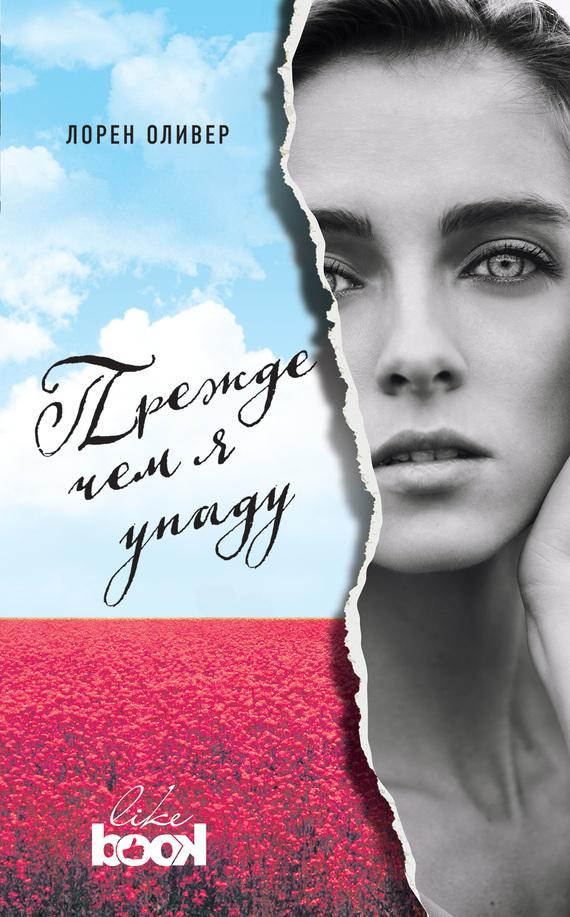

Прежде чем я упаду | Лорен Оливер

Лорен Оливер

Прежде чем я упаду

Young & Free

Незабвенной памяти Симона Эмиля Кнудсена II

Питер!

Спасибо за прекрасные мгновения. Мне не хватает тебя

Пролог

Говорят, перед смертью вся жизнь проносится перед глазами, но у меня вышло иначе.

Если честно, мне всегда казалось, что все эти истории с последним мгновением, мысленным сканированием жизни звучат довольно зловеще. Кто старое помянет, тому глаз вон, как любит повторять моя мама. Я бы, например, лучше не вспоминала весь пятый класс (эпоху очков и розовых брекетов), и разве кому‑нибудь захочется пережить заново первый день в промежуточной школе? А нудные семейные вылазки, бессмысленные уроки алгебры, менструальные спазмы и слюнявые поцелуи я и в первый‑то раз с трудом вытерпела…

Хотя я бы не отказалась заново пережить лучшие мгновения: когда на вечере встречи выпускников мы с Робом Кокраном впервые обжимались посреди танцпола и все видели, что мы вместе; когда в мае мы с Линдси, Элоди и Элли напились и делали «снежных ангелов»{ Чтобы получить «снежного ангела», нужно лечь спиной на снег и сдвигать и раздвигать руки и ноги. Получившийся отпечаток будет напоминать ангела в длинном одеянии и с крыльями. (Здесь и далее примечания переводчика.)}, оставляя здоровенные отпечатки на лужайке Элли; когда на вечеринке в честь моего шестнадцатилетия мы зажгли на заднем дворе сотню греющих свечей и танцевали на столе; когда на Хеллоуин мы с Линдси подшутили над Кларой Сьюз и за нами погнались копы, а мы так хохотали, что нас едва не вывернуло, – то, что я хотела бы запомнить, то, чем мне хотелось бы запомниться.

Но перед смертью я не думала о Робе или о каком‑нибудь другом парне. Не думала о наших с подругами возмутительных выходках. Даже о семье не думала, или о том, как утренний свет окрашивает стены моей спальни в сливочный оттенок, или как пахнут в июле азалии за моим окном – корицей и медом.

Вместо этого я подумала о Вики Халлинан.

А именно о случае в четвертом классе, когда на физкультуре Линдси заявила перед всеми, что не возьмет Вики играть в «вышибалу». «Она слишком толстая, – выпалила Линдси, – в нее можно попасть с закрытыми глазами». Тогда еще я не дружила с Линдси, но она уже выдавала чертовски забавные фразы, и я засмеялась вместе со всеми, а лицо Вики стало пурпурным, подобно изнанке грозового облака.

Вот что я вспомнила в мгновение перед смертью, когда мне полагалось узнать нечто потрясающее о своем прошлом: запах лака и скрип наших кроссовок по полированному полу; тесноту моих полиэстровых шортов; гулкое эхо в большом, пустынном спортивном зале, как будто хохотало не двадцать пять человек, а намного больше. И лицо Вики.

Странно то, что я сто лет об этом не думала. И даже не догадывалась, что такое есть в моей памяти, если вы понимаете, о чем я. Не то чтобы Вики получила психологическую травму или типа того. Дети постоянно поддевают друг друга. Невелика важность. Всегда кто‑то смеется и над кем‑то смеются. Это происходит каждый день, в каждой школе, в каждом американском городке – и даже, по‑моему, во всем мире. Весь смысл взросления – научиться оставаться среди тех, кто смеется.

На самом деле Вики была не такой уж толстой, просто у нее были по‑детски пухлые щеки и животик, а перед средней школой она и вовсе похудела и выросла на три дюйма. Она даже подружилась с Линдси; они вместе играли в хоккей на траве и здоровались в коридорах. Как‑то в девятом классе Вики устроила вечеринку, мы все здорово напились и хохотали что есть мочи, особенно Вики, пока ее лицо не стало почти таким же пурпурным, как много лет назад в спортивном зале.

Это была странность номер один.

Еще более странным было то, что мы только это и обсуждали – в смысле, как все будет перед смертью. Не помню, как мы перешли на эту тему, помню только, Элоди пожаловалась, что я всегда сижу рядом с водителем, и отказалась пристегнуть ремень; она перегнулась за айподом Линдси, хотя права диджея принадлежали мне. Я попыталась объяснить свою теорию предсмертных «лучших мгновений», и каждый начал предлагать подходящие варианты. Линдси, разумеется, пожелала еще раз узнать, что ее зачислили в Дьюк. Элли, которая, как обычно, жаловалась, что ей холодно, и угрожала умереть на месте от пневмонии, успела сообщить, что хочет целую вечность длить свою первую свиданку с Мэттом Уайльдом, и это никого не удивило. Линдси и Элоди курили, и через приоткрытые окна залетал ледяной дождь. Дорога была узкой и извилистой; по обе стороны деревья размахивали темными голыми ветвями, будто ветер пустил их в пляс.

Элоди поставила песню «Splinter» группы «Фэлласи», чтобы позлить Элли, возможно устав от ее нытья. Это была песня Элли с Мэттом, который бросил ее в сентябре. Элли назвала Элоди сукой, отстегнула ремень, наклонилась вперед и попыталась выхватить айпод. Линдси возмутилась, что кто‑то ткнул ее локтем в шею; сигарета выпала у нее изо рта и приземлилась между ног. Громко ругаясь, Линдси стала смахивать пепел с подушки сиденья, Элоди и Элли дрались, а я пыталась помирить их, напоминая, как мы делали «снежных ангелов» в мае. Покрышки скользили по мокрой дороге, в автомобиле было полно сигаретного дыма, его клубы парили в салоне подобно привидениям.

А потом вдруг впереди вспыхнуло белое пламя. Линдси что‑то завопила – я не разобрала слово, не то «тихо», не то «лихо», не то «ослиха», – и машина полетела с дороги прямо в черную пасть леса. Я услышала жуткий звук – скрежет железа по железу и звон стекла – и ощутила запах гари. Машина вдребезги. Я еще успела озадачиться вопросом, потушила Линдси сигарету или нет.

Затем из прошлого всплыло лицо Вики Халлинан, и вокруг закружился гулкий смех, переходящий в визг.

И после – ничего.

Понимаете, суть в том, что вы не знаете заранее. Не пробуждаетесь с дурным предчувствием. Не видите теней в ясный полдень. Забываете сказать родителям, что любите их, или, как в моем случае, вообще забываете с ними попрощаться.

Если вы похожи на меня, вы просыпаетесь за семь минут и сорок семь секунд до того, как за вами должна заехать лучшая подруга. Вы слишком переживаете, сколько роз получите в День Купидона, и потому успеваете только одеться, почистить зубы и взмолиться, чтобы косметичка оказалась на дне сумки и вы сумели накраситься в машине.

Если вы похожи на меня, ваш последний день начинается так…

Глава 1

– Бип‑бип! – кричит Линдси.

Пару недель назад моя мама наорала на нее за то, что она жмет на гудок в шесть пятьдесят пять каждое утро, и Линдси придумала этот трюк.

– Иду! – откликаюсь я, хотя она прекрасно видит, как я вываливаюсь из передней двери, одновременно натягивая куртку и запихивая в сумку скоросшиватель.

В последний момент меня ловит Иззи, моя восьмилетняя сестра.

– Что? – вихрем оборачиваюсь я.

У Иззи, как и положено младшей сестре, есть встроенный радар, с помощью которого она определяет, что я занята, опаздываю или болтаю по телефону со своим парнем. И тогда она сразу начинает меня доставать.

– Ты забыла перчатки, – сообщает она.

Вообще‑то у нее получается: «Ты забыла перфятки». Она отказывается посещать логопеда и лечиться от шепелявости, хотя все одноклассники над ней смеются. Сестра утверждает, что ей нравится так говорить.

Я забираю у нее перчатки. Они кашемировые, и сестра наверняка перемазала их арахисовым маслом. Вечно она копается в банках с этой дрянью.

– Сколько можно повторять, Иззи? – Я тыкаю ее пальцем в лоб. – Не трогай мои вещи.

Она хихикает как идиотка, и я вынуждена затолкать ее в дом и закрыть дверь. Если дать ей волю, она будет таскаться за мной весь день как собачка.

Когда я наконец выметаюсь из дома, Линдси свешивается из окна Танка – это прозвище ее машины, огромного серебристого «рейнджровера». (Всякий раз, когда мы катаемся в нем, кто‑нибудь обязательно произносит фразу: «Это не машина, а целый грузовик», а Линдси уверяет, что может столкнуться лоб в лоб со здоровенной фурой и не получить ни царапинки.) По‑настоящему свои машины есть только у нее и у Элли. Машина Элли – миниатюрная черная «джетта», мы называем ее Крошкой. Иногда я одалживаю у мамы «аккорд»; бедняжке Элоди приходится довольствоваться старым желтовато‑коричневым отцовским «фордом таурус», который уже почти не заводится.

Воздух ледяной и неподвижный. Небо светло‑синее без единого пятнышка. Солнце только взошло, слабое и водянистое, как будто с трудом перевалило через горизонт и ленится умыться. Позже обещали метель, но кто знает.

Я забираюсь на пассажирское сиденье. Линдси уже курит и указывает сигаретой на кофе «Данкин донатс», купленный специально для меня.

– Рогалики? – спрашиваю я.

– На заднем сиденье.

– С кунжутом?

– Ясное дело.

Она трогается с подъездной дорожки и еще раз оглядывает меня.

– Симпатичная юбка.

– У тебя тоже.

Линдси кивает, принимая комплимент. На самом деле у нас одинаковые юбки. Два раза в год мы с Линдси, Элли и Элоди нарочно одеваемся одинаково: в День Купидона и в Пижамный день на Неделе школьного духа, потому что на прошлое Рождество купили чудесные комплекты в «Виктория сикрет». Мы три часа проспорили, розовые или красные наряды выбрать – Линдси терпеть не может розовый, а Элли только в нем и живет, – и наконец остановились на черных мини‑юбках и топиках с красным мехом, которые откопали в распродажной корзине в «Нордстроме».

Как я уже сказала, только в эти два дня мы нарочно одеваемся одинаково. Хотя, если честно, в нашей средней школе «Томас Джефферсон» все выглядят более или менее одинаково. Официальной формы нет – это муниципальная школа, – но все равно на девяти из десяти учениках джинсы «Севен», серые кроссовки «Нью беланс», белые футболки и цветные флисовые куртки «Норт фейс». Даже парни и девушки одеваются одинаково, разве что у нас джинсы поуже и волосы мы укладываем каждый день. Это Коннектикут, здесь самое главное – не выделяться.

Я не утверждаю, что в нашей школе нет чудаков, – конечно есть, но даже они чудаковаты на один лад. Экогики ездят в школу на велосипедах, носят одежду из конопли и никогда не моют голову, как будто дреды помогают сократить выброс парниковых газов. Примадонны таскают большие бутылки лимонного чая, кутаются в шарфы даже летом и не общаются с одноклассниками, потому что «берегут голос». У членов Математической лиги всегда в десять раз больше книг, чем у остальных, они не брезгуют использовать свои шкафчики и всегда насторожены, словно ждут крика «фу!».

Вообще‑то мне плевать. Иногда мы с Линдси строим планы, как сбежим после выпуска и вломимся в нью‑йоркский лофт, где обитает татуировщик, с которым знаком ее сводный брат, но в глубине души мне нравится жить в Риджвью. Это успокаивает, если вы понимаете, о чем я.

Линдси водит не особо аккуратно, любит выворачивать руль, останавливаться ни с того ни с сего, а потом давить на газ. Я подаюсь вперед, пытаясь накрасить ресницы и не выколоть себе глаз.

– Патрик пожалеет, если не пришлет мне розу, – обещает Линдси.

Она пролетает мимо одного знака остановки и чуть не ломает мне шею, резко тормозя возле следующего. Патрик – ее блудный бой‑френд. С начала учебного года они рекордные тринадцать раз расстались и помирились.

– Мне пришлось сидеть рядом с Робом, пока он заполнял заявку. – Я закатываю глаза. – Прямо раб на плантации!

Мы с Робом Кокраном встречаемся с октября, но я влюбилась в него еще в шестом классе, когда он был слишком крутым, чтобы со мной общаться. Роб – моя первая любовь, по крайней мере первая настоящая любовь. В третьем классе я целовалась с Кентом Макфуллером, но это явно не считается, мы только обменялись колечками из одуванчиков и поиграли в мужа и жену.

– В прошлом году я получила двадцать две розы. – Линдси щелчком отправляет окурок в окно и наклоняется глотнуть кофе. – На этот раз должно быть двадцать пять.

Каждый год перед Днем Купидона ученический совет ставит у спортивного зала кабинку. В ней за два доллара продаются валограммы{ Валограмма – видимо, неологизм, образованный при помощи слов «Валентин» и «телеграмма».} для друзей – розы с маленькими записочками, – их затем разносят купидоны (обычно девятиклассницы или десятиклассницы, которые липнут к старшеклассникам).

– Мне хватит и пятнадцати, – замечаю я.

Очень важно, сколько роз ты получишь. По количеству цветков в руках легко определить, кто популярен, а кто нет. Плохо, если тебе досталось меньше десяти, и совсем унизительно, если меньше пяти, – обычно это значит, что ты урод или тебя никто не знает. Либо и то и другое вместе. Иногда ребята подбирают упавшие розы и добавляют в свои букеты, но это всегда заметно.

– Ну? – косится на меня Линдси. – Ты волнуешься? Большой день. Ночь открытия. – Она смеется. – Извини за каламбур.

– Ерунда.

Я пожимаю плечами, отворачиваюсь к окну и гляжу, как стекло запотевает от дыхания.

Родители Роба уезжают на выходные, и пару недель назад он предложил мне остаться у него на всю ночь. Было ясно, что на самом деле он хочет секса. Несколько раз мы были на грани, но на заднем сиденье «БМВ» его отца, в чужом подвале или в моей берлоге, пока родители спали наверху, мне всегда становилось не по себе.

Так что когда он предложил остаться на ночь, я согласилась без размышлений.

Линдси верещит и бьет ладонью по рулю.

– Ерунда? Ты серьезно? Моя детка выросла.

– Я тебя умоляю.

Мою шею заливает жаром, и я догадываюсь, что кожа наверняка пошла красными пятнами. Обычное дело, когда я смущена. Никакие дерматологи, притирки и пудры не помогают. Когда я была помладше, ученики распевали: «Угадайте, что такое: красно‑белое, чудное? Сэм Кингстон!»

Я едва заметно качаю головой и протираю стекло. Мир за окном сверкает, словно покрытый лаком.

– Кстати, напомни, когда вы с Патриком начали? Месяца три назад?

– Да, но с тех пор мы наверстали упущенное время, – усмехается Линдси, подскакивая на сиденье.

– Фу, перестань!

– Не волнуйся, детка. Все будет хорошо.

– Не называй меня деткой.

Это одна из причин, по которой я рада, что решила сегодня переспать с Робом: наконец‑то Линдси и Элоди перестанут надо мной потешаться. Слава богу, Элли до сих пор девственница, а значит, я не буду последней. Иногда мне кажется, что в нашей четверке я вечная отстающая, вечный наблюдатель со стороны.

– Я же говорю, это ерунда.

– Тебе виднее.

Линдси заставила меня понервничать, и по дороге я пересчитала все почтовые ящики. Неужели завтра мир покажется другим? Неужели завтра я буду казаться другой? Надеюсь, что да.

Мы заезжаем за Элоди, и не успевает Линдси нажать на гудок, как дверь распахивается и Элоди скачет по ледяной дорожке на трехдюймовых каблуках, как будто ей не терпится сбежать из дома.

– У тебя соски от холода сквозь куртку не торчат? – спрашивает Линдси, когда Элоди забирается в машину.

Как обычно, на Элоди только тонкая кожаная куртка, хотя в прогнозе погоды передавали, что температура не поднимется выше нуля.

– Что толку круто выглядеть, если этого никто не видит?

Элоди трясет сиськами, и мы покатываемся со смеху.

Когда она рядом, невольно расслабляешься; вот и у меня перестало крутить в животе.

Она щелкает рукой, и я передаю ей кофе. Мы все пьем одно и то же: большой ореховый, без сахара, двойная порция сливок.

– Смотри, куда садишься. Раздавишь рогалики, – предостерегает Линдси, хмурясь в зеркало заднего вида.

– А как насчет кусочка вот этого? – отзывается Элоди, шлепая себя по заднице, и мы снова смеемся.

– Оставь это для Пончика, похотливая сучка.

Стив Маффин – последняя жертва Элоди. Она называет его Пончиком из‑за фамилии, а еще потому, что он ужасно аппетитный (это она так считает; по‑моему, он слишком сальный и от него воняет травкой). Они встречаются уже полтора месяца.

Элоди из нас самая опытная. Она лишилась девственности в девятом классе и уже занималась сексом с двумя разными парнями. Именно она рассказала, что после первых двух раз у нее все болело, и я занервничала еще больше. Глупо, конечно, но я никогда не воспринимала секс как нечто физическое, от чего все может болеть, как от хоккея или верховой езды. А вдруг я совсем растеряюсь, как когда мы играли в баскетбол на физкультуре и я все время забывала, кого мне опекать, и не понимала, передавать мяч или вести?

– Ммм, Пончик. – Элоди кладет ладонь на живот. – Умираю от голода.

– Съешь рогалик, – предлагаю я.

– С кунжутом? – уточняет Элоди.

– Ясное дело, – хором отвечаем мы, и Линдси подмигивает мне.

Перед самой школой мы опускаем окна и врубаем на всю мощность «No More Drama» Мэри Джей Блайдж. Я закрываю глаза и вспоминаю вечер встречи выпускников и первый поцелуй с Робом: он притянул меня к себе на танцполе, наши губы соприкоснулись, его язык скользнул под мой, и я ощутила жар разноцветных огней, который давил на меня как ладонь, и музыка заметалась эхом меж ребер, отчего мое сердце задрожало и пропустило удар. От холодного ветра из окна болит горло, и басы сквозь подошвы проникают в тело, совсем как тем вечером, когда я думала, что большего счастья уже не бывает; они поднимаются до самой головы, отчего перед глазами все плывет и кажется, что машина вот‑вот развалится от звука.

Популярность: анализ

Популярность – странная штука. Ей невозможно дать толковое определение, обсуждать ее не круто, но всегда ясно, что это именно она. Как косоглазие или порно.

Линдси – настоящая красотка, а мы с Элоди и Элли не намного симпатичнее остальных. Мои достоинства: большие зеленые глаза, ровные белые зубы, высокие скулы, длинные ноги. Мои недостатки: слишком длинный нос, кожа, которая идет пятнами, когда я нервничаю, и отсутствие задницы.

Бекки Дифиоре такая же красотка, как Линдси, но я уверена, что Бекки даже не с кем пойти на вечер встречи одиннадцатиклассников. У Элли большие сиськи, а я почти плоская (когда Линдси в плохом настроении, она зовет меня Сэмюел, а не Сэм или Саманта). Мы вовсе не идеальные куклы, и наше дыхание не пахнет розами, ничего такого. Как‑то раз Линдси устроила в столовой соревнование с Джоной Сасноффом «Кто громче рыгнет», и все ей аплодировали. Элоди иногда надевает в школу пушистые желтые тапочки. Однажды на обществознании я так громко смеялась, что меня стошнило ванильным латте на парту Джейка Сомерса. Через месяц мы целовались с ним взасос в сарае Лили Энглер. (Мне не понравилось.)

Суть в том, что мы можем себе это позволить. Знаете почему?

Потому что мы популярны. А популярны мы потому, что нам все сходит с рук. Замкнутый круг.

Короче, я клоню к тому, что тут нечего анализировать. Если нарисовать круг, всегда будет внутренняя и внешняя часть, и если ты хоть немного соображаешь, совсем несложно отличить одну от другой. Так уж получается.

Врать не стану. Хорошо, что нам все дается легко. Приятно, когда можно натворить почти что угодно и последствий не будет. После окончания школы мы оглянемся назад и поймем, что все делали правильно: целовали самых клевых парней, посещали самые крутые вечеринки, ввязывались в неприятности ровно столько, сколько нужно, слушали слишком громкую музыку, слишком много курили, слишком много пили, слишком много смеялись и слишком мало слушались, да что там, не слушались вообще. Если бы старшие классы были игрой в покер, у нас с Линдси, Элли и Элоди было бы на руках восемьдесят процентов карт.

Поверьте, мне известно, каково быть на другой стороне. Я провела там первую половину жизни. Последняя из последних, худшая из худших. Мне известно, каково пререкаться и драться из‑за объедков.

Так что теперь право выбора за мной. Ну и что? Так уж вышло.

Никто и не утверждал, что жизнь справедлива.

Мы появляемся на парковке ровно за десять минут до первого звонка. Линдси прибавляет ходу и мчится на нижнюю, учительскую парковку, распугав стайку десятиклассниц. Из‑под их курток выглядывают красно‑белые кружевные платьица, а у одной на голове диадема – купидоны, ясное дело.

– Давай, давай, давай, – бормочет Линдси, когда мы едем за спортивным залом.

На нижней парковке есть только один ряд не для учителей, мы называем его Аллеей выпускников, хотя Линдси паркуется на нем с одиннадцатого класса. Это парковка для сливок «Томаса Джефферсона», и если упустишь место – а их всего двадцать, – придется рулить на верхнюю парковку, от которой целых двадцать две сотых мили до главного входа. Однажды мы посчитали и теперь всегда называем точное расстояние, например: «Ты серьезно хочешь топать двадцать две сотых мили под таким дождем?»

Найдя свободное место, Линдси издает возглас и дергает руль влево. Одновременно Сара Грундель на своем коричневом «шевроле» направляется туда же с противоположной стороны.

– Черт, нет. Только не это!

Линдси давит на гудок, а потом жмет на газ, хотя слепому видно, что Сара приехала первой. Элоди охает, когда горячий кофе выплескивается ей на блузку. Пронзительно визжит резина, и Сара Грундель едва успевает затормозить, чтобы «рейнджровер» Линдси не воткнулся ей в бампер.

– Отлично! – Линдси паркуется и выключает зажигание, затем открывает дверцу, выглядывает наружу и кричит Саре: – Прости, киска! Я тебя не заметила.

Конечно, это ложь.

– Супер. – Элоди вытирает кофе скомканной салфеткой «Данкин донатс». – Теперь мои сиськи весь день будут вонять орехами.

– Парням нравятся съедобные запахи, – успокаиваю я ее. – Читала в «Гламуре».

– Засунь печенье себе в трусики, и Пончик набросится на тебя, не успеешь дойти до класса, – ухмыляется Линдси, опуская зеркало заднего вида и изучая свое лицо.

– Может, Сэмми, тебе попробовать это с Робом? – Элоди со смехом бросает в меня испачканную кофе салфетку. – Что? Думала, я забыла о твоей великой ночи?

Я ловлю салфетку и швыряю обратно. Она роется в сумке, и над сиденьем взлетает помятый презерватив с табачными крошками, прилипшими к обертке. Линдси хохочет.

– Дикари! – восклицаю я, беря презерватив двумя пальцами и кидая в бардачок Линдси.

От одного прикосновения к нему я снова начинаю нервничать; низ живота крутит. Никогда не понимала, почему презервативы заворачивают в эти маленькие кусочки фольги, из‑за которой они напоминают лекарства, прописываемые от аллергии или проблем с кишечником.

– Берегите любовь, – изрекает Элоди, наклоняясь и целуя меня в щеку.

На щеке остается большое пятно розового блеска для губ.

– Хватит тормозить, – говорю я и выбираюсь на улицу, пока подруги не увидели, как я краснею.

Мистер Шоу, главный тренер, стоит у спортивного зала, пока мы вылезаем из машины. Наверное, разглядывает наши задницы. Элоди считает, что он выпросил себе кабинет рядом с раздевалкой для девочек, потому что установил в туалете веб‑камеру. А иначе зачем ему компьютер? Он ведь главный тренер. Теперь я вспоминаю об этом каждый раз, когда писаю в раздевалке.

– Шевелитесь, дамы, – подгоняет он нас.

А еще он тренер по хоккею. Забавно, потому что ему слабо даже до торгового автомата сбегать. Он похож на моржа, у него и усы имеются.

– Мне не хочется записывать вам опоздание.

– Мне не хочется вас шлепать, – имитирую я его странно высокий голос, еще одну причину, по которой Элоди подозревает его в педофилии.

Подруги хохочут.

– Две минуты до звонка, – резко добавляет Шоу.

Возможно, он услышал. Плевать.

– Веселой пятницы, – бормочет Линдси и берет меня под руку.

Элоди достает сотовый телефон и в его зеркальной крышке разглядывает зубы, выковыривая кунжутные семечки ногтем мизинца.

– Какой отстой, – сетует она, не поднимая глаз.

– Полный, – соглашаюсь я.

По пятницам бывает тяжелее всего: свобода так близко!

– Убей меня.

– Ни за что. – Линдси сжимает мою руку. – Я не позволю своей лучшей подруге умереть девственницей.

Вот видите, мы ничего не знали.

За первых два урока – искусство и АИПТ («Американскую историю повышенной трудности»; всегда обожала историю) – я получаю всего пять роз. И не слишком переживаю по этому поводу, хотя меня выводит из себя, что Эйлин Чо получает четыре розы от своего парня Йена Доуэла. Мне даже в голову не пришло просить Роба о том же; по‑моему, это нечестно. Нечестно делать вид, что у тебя больше друзей, чем на самом деле.

Как только я появляюсь на химии, мистер Тирни объявляет о внеплановой контрольной. Это серьезная проблема, потому что: 1) я не понимаю ни слова в домашних заданиях уже четыре недели (ладно, после первой недели даже не пытаюсь) и 2) мистер Тирни постоянно угрожает сообщить о низких оценках приемным комиссиям колледжей, ведь многих из нас еще не приняли. Не уверена, всерьез ли он или просто пытается запугать выпускников, но я не позволю учителю‑фашисту лишить меня шансов на поступление в Бостонский университет.

Хуже того, я сижу рядом с Лорен Лорнет, наверное единственной в классе, кто соображает в этом деле гораздо медленнее меня.

Вообще‑то мои оценки по химии в нынешнем году были вполне приличными, и не потому, что на меня снизошло внезапное прозрение о взаимодействии протонов и электронов. Мою стабильную пятерку с минусом можно объяснить двумя словами: Джереми Болл. Он весит меньше меня и пахнет кукурузными хлопьями, зато дает мне списывать домашние задания и наклоняет парту ко мне в дни контрольных, чтобы я могла безнаказанно подглядывать в его тетрадь. К несчастью, перед уроком Тирни я зашла пописать и проведать Элли – мы всегда встречаемся в туалете перед третьим уроком; у нее биология в то же время, когда у меня химия, – и потому не успела занять свое обычное место рядом с Джереми.

В контрольной мистера Тирни три вопроса, и я не в силах выдать правдоподобный ответ хотя бы на один. Лорен рядом со мной согнулась в три погибели и высунула кончик языка; она всегда так делает, когда размышляет. Вообще‑то ее ответ на первый вопрос выглядит вполне прилично: буквы аккуратные и уверенные, а не лихорадочно нацарапанные, как бывает, когда понятия не имеешь, о чем речь, и надеешься, что учитель не разберет твою писанину. (Для справки: это никогда не срабатывает.) Тут я вспоминаю, что на прошлой неделе мистер Тирни велел Лорен исправить оценки. Возможно, она взялась за ум.

Заглядывая ей через плечо, я копирую два из трех ответов – я наловчилась списывать совсем незаметно.

– Три‑и‑и‑и‑и‑и минуты! – провозглашает мистер Тирни с нажимом, точно голос за кадром, отчего у него колышется второй подбородок.

Судя по всему, Лорен закончила и проверяет работу, но она так низко наклонилась, что мне не виден третий ответ. Я слежу за бегом секундной стрелки.

– Две ми‑и‑ину‑у‑ты и три‑и‑и‑и‑дцать секу‑у‑у‑нд, – рокочет Тирни.

Подавшись вперед, я тыкаю Лорен ручкой в бок. Она удивленно поднимает глаза. Кажется, я сто лет не общалась с ней, и на ее лице мелькает странное выражение.

– Ручку, – одними губами произношу я.

Бросив взгляд на Тирни, который, к счастью, уставился в учебник, она с растерянным видом уточняет:

– Что?

Я размахиваю ручкой, давая понять, что у меня закончились чернила. Лорен тупо смотрит на меня, и на мгновение мне хочется схватить ее и хорошенько встряхнуть – «Две‑е‑е‑е‑е мину‑у‑у‑ты», – но наконец ее лицо проясняется, и она улыбается, как будто только что изобрела лекарство от рака. Не хочу показаться грубой, но быть ботаником и при этом тормозом – полный бред. В чем выгода быть ботаником, если не можешь даже исполнить сонату Бетховена, или выиграть чемпионат штата по правописанию, или поступить в Гарвард?

– Три‑и‑и‑дца‑а‑а‑ать секу‑у‑у‑унд.

Пока Лорен ищет ручку в сумке, я скатываю последний ответ. Я даже забываю о своей просьбе, и соседке приходится шептать, чтобы привлечь мое внимание.

– Вот, держи.

Я беру ручку. Колпачок погрызен, фу, гадость. Я натянуто улыбаюсь и отворачиваюсь, но через секунду Лорен интересуется:

– Ну как, пишет?

Тогда я окидываю ее взглядом, означающим, что она мешает. Однако она думает, что я не расслышала, и спрашивает громче:

– Ручка. Она пишет?

И тут Тирни хлопает учебником по столу. Получается так громко, что все подскакивают.

– Мисс Лорнет! – рявкает он, глядя на Лорен. – Вы разговариваете на моей контрольной?

Лорен густо краснеет и переводит глаза с учителя на меня и обратно, облизывая губы. Я молчу.

– Я просто… – тихо начинает она.

– Довольно.

Тирни встает, хмурясь так сильно, что его рот вот‑вот сольется с шеей, и скрещивает руки на груди. Он испепеляет Лорен убийственным взглядом – наверное, собирается сказать что‑то еще, но лишь сообщает:

– Время вышло. Отложите карандаши и ручки.

Я пытаюсь вернуть ручку Лорен, однако та отказывается со словами:

– Оставь себе.

– Спасибо, не надо, – упираюсь я, вертя ручку двумя пальцами над партой.

Но Лорен убирает руки за спину.

– Нет, правда, она понадобится тебе. Чтобы писать и все такое.

Она смотрит на меня, словно предлагает нечто чудесное, а не обслюнявленную ручку «Бик». Возможно, из‑за выражения ее лица я вдруг вспоминаю, как мы отправились на экскурсию во втором классе и остались единственными, кого никто не выбрал себе в пару. Остаток дня нам пришлось держаться за руки каждый раз, переходя улицу, и ее ладонь всегда была потной.

Интересно, она помнит? Надеюсь, что нет.

Натянуто улыбнувшись, я бросаю ручку в сумку. Губы Лорен расплываются от уха до уха. Разумеется, я выкину эту дрянь сразу после урока; со слюной наверняка переносится куча мерзких бактерий.

С другой стороны, мама часто повторяет, что каждый день нужно совершать доброе дело. Полагаю, мы с Лорен в расчете.

Урок математики: еще немного «химии»

Четвертый урок – «Основы безопасности жизнедеятельности». Так называют физкультуру для старшеклассников, которых оскорбила бы насильственная физическая активность. (Элоди считает, что название «Рабство» подошло бы лучше.) Мы изучаем искусственное дыхание, то есть целуемся взасос с большими куклами на глазах у мистера Шоу. Нет, он точно извращенец.

Пятый урок – математика, и купидоны заявляются рано, сразу после начала урока. На одном блестящее красное трико и дьявольские рожки; другой одет как зайчик из «Плейбоя», а может, пасхальный кролик, только на шпильках; третий изображает ангела. Их костюмы совершенно не подходят для этого праздника, но, как я уже упоминала, весь смысл в том, чтобы покрасоваться перед старшеклассниками. Я не виню их. Мы тоже так поступали. В девятом классе Элли начала встречаться с Майком Хармоном – в то время выпускником – через два месяца после того, как доставила ему валограмму и он отметил, что ее задница шикарно смотрится в трико. Такая вот история любви.

Дьявол протягивает мне три розы – одну от Элоди, другую от Тары Флют, которая считается одной из нас, хотя на самом деле это не так, и одну от Роба. Я устраиваю целое представление: разворачиваю крошечную карточку, обернутую вокруг стебля, и изображаю, что тронута, когда читаю записку, хотя там лишь несколько слов: «Счастливого Дня Купидона. Лю тя». И маленькими буквами в самом низу: «Ну что, довольна?»

Конечно «лю тя» не равно «я люблю тебя» – так мы никогда не говорили, – но уже совсем близко. Он наверняка приберегает признание для сегодняшней ночи. На прошлой неделе поздно вечером мы сидели у него на диване, он разглядывал меня, и я была уверена – уверена, – что он вот‑вот признается в любви, однако он сказал лишь, что под определенным углом я смахиваю на Скарлетт Йоханссон.

В конце концов, моя записка лучше, чем та, которую Элли получила от Мэтта Уайльда в прошлом году: «Люби меня, как я тебя, ложись ко мне в кровать, и мы не будем спать». Он так пошутил, но тем не менее. «Кровать» и «спать» – сомнительная рифма.

Мне казалось, что мои валограммы закончились, но ангел подходит к парте и протягивает еще одну. Все розы разного цвета, а эта совсем особенная, со сливочно‑розовыми переливами, словно сделана из мороженого.

– Какая красивая, – вздыхает ангел.

Я поднимаю глаза. Ангел стоит рядом и смотрит на розу на моей парте. Надо же, мелюзга набралась смелости обратиться к выпускнице! Я испытываю укол раздражения. Она даже не похожа на обычного купидона. У нее светлые, почти белые, волосы и вены просвечивают сквозь кожу. Кого‑то она мне напоминает, только не могу вспомнить кого.

Заметив мой взгляд, она быстро и смущенно улыбается. Приятно видеть, как она краснеет, – по крайней мере, так она кажется живой.

– Мэриан!

Она поворачивается на зов дьявола. Тот нетерпеливо машет рукой с оставшимися розами, и ангел – по всей видимости, Мэриан – поспешно возвращается к остальным купидонам. Все трое уходят.

Я провожу пальцем по лепесткам розы – они невероятно мягкие, как пух или дыхание, – и немедленно чувствую себя глупо. Разворачиваю записку, ожидая увидеть послание от Элли или Линдси (она всегда пишет «Люблю тебя до смерти, сучка»), но обнаруживаю рисунок: толстый Купидон случайно застрелил птицу на ветке. Птица, на которой написано «белоголовый орлан», падает на парочку на скамейке – очевидно, настоящую цель Купидона. В глазах у Купидона нарисованы спиральки, и он глупо ухмыляется.

Под рисунком выведена фраза: «Много пить – добру не быть».

Это наверняка от Кента Макфуллера, он рисует карикатуры для «Напасти», школьной юмористической газеты. Я бросаю взгляд в его сторону. Он всегда сидит в заднем левом углу класса, такая у него странность – и далеко не единственная. Разумеется, наши глаза встречаются. Он быстро улыбается и машет мне рукой, затем изображает, что натягивает лук и стреляет в меня. Я демонстративно хмурюсь, беру его записку, наспех складываю и бросаю на дно сумки. Но ему, кажется, все равно. Я прямо ощущаю, как его улыбка обжигает меня.

Мистер Даймлер собирает домашние задания по проходам и останавливается около моей парты. Если честно, это из‑за него я так рада, что получила четыре валограммы именно на математике. Мистеру Даймлеру всего двадцать пять, и он настоящий красавчик. Он помощник тренера по хоккею, и довольно забавно видеть его рядом с Шоу. Внешне они полные противоположности. Мистер Даймлер выше шести футов ростом, всегда загорелый и одевается как мы: в джинсы, флиски и кроссовки «Нью беланс». Он закончил нашу школу. Как‑то раз мы отыскали его в старых ежегодниках в библиотеке. Он был королем бала; на одном фото он стоит в смокинге и улыбается, обнимая свою королеву. Из‑за ворота его рубашки выглядывает пеньковый амулет. Мне нравится этот снимок. А знаете, что мне нравится еще больше? Он до сих пор носит этот пеньковый амулет.

Парадокс, но самый сексуальный парень в «Томасе Джефферсоне» – учитель.

Как обычно, когда он улыбается, у меня подскакивает сердце. Он проводит рукой по взъерошенным каштановым волосам, и я воображаю, что делаю с его волосами то же самое.

– Уже девять роз? – Он поднимает брови и демонстративно смотрит на часы. – А ведь еще только пятнадцать минут двенадцатого. Так держать!

– Ну что тут поделаешь? – Я стараюсь говорить как можно более вкрадчиво и кокетливо. – Люди меня любят.

Он подмигивает мне и отвечает:

– Это заметно.

Позволив ему пройти чуть дальше по проходу, я громко сообщаю:

– Но я еще не получила вашу розу, мистер Даймлер.

Он не оглядывается, но кончики его ушей краснеют. Класс хихикает и гогочет. Я испытываю прилив адреналина, как всегда, когда знаешь, что поступаешь дурно, но тебе это сойдет с рук, – например, когда крадешь еду в школьной столовой или тихонько напиваешься на семейном празднике.

Линдси считает, что мистер Даймлер однажды подаст на меня в суд за сексуальные домогательства. Мне так не кажется. По‑моему, он втайне получает удовольствие.

А вот и доказательство: он оборачивается к классу с улыбкой на лице.

– Судя по результатам последней контрольной, вы так и не разобрались с асимптотами и пределами, – начинает он, опершись о стол и скрестив ноги в лодыжках.

Думаю, ни один другой учитель не способен сделать математику хотя бы отдаленно интересной.

Остаток урока он почти не замечает меня – только если я поднимаю руку. Честное слово, когда наши взгляды пересекаются, все мое тело превращается в огромную мурашку. И я готова поклясться, что он чувствует то же самое.

После урока Кент догоняет меня с вопросом:

– Ну? Как тебе?

– Что? – поддразниваю я, хотя прекрасно понимаю: он имеет в виду рисунок и розу.

Кент только улыбается и меняет тему:

– Мои родители уезжают на выходные.

– Везет.

Его улыбка неколебима.

– У меня сегодня вечеринка. Придешь?

Я смотрю на Кента, которого никогда не понимала. По крайней мере, не понимала много лет. В детстве мы были очень близки – собственно, он был моим лучшим другом, а не просто первым, кто поцеловал меня, – но, едва поступив в промежуточную школу, он становился все более и более странным. С девятого класса он ходит в школу только в блейзерах, причем большинство из них порвано по швам или протерто на локтях. Он носит одни и те же разбитые кроссовки в шахматную клетку, а его длинные волосы падают на глаза каждые пять секунд. И наконец, финальный аккорд: он надевает шляпу‑котелок. В школу.

Самое обидное, что он может быть клевым парнем. У него вполне подходящие лицо и тело. Под левым глазом у него крошечная родинка в форме сердца, честное слово. Но он все испортил, став таким чудаком.

– Пока я не знаю своих планов, – заявляю я. – Поживем – увидим…

И осекаюсь, давая понять, что приду, только если не подвернется ничего получше.

– Было бы здорово, – кивает он, продолжая улыбаться.

Что еще бесит в Кенте: он ведет себя так, будто мир – это огромный сверкающий подарок, который он разворачивает каждое утро.

– Посмотрим, – отвечаю я.

Дальше по коридору я вижу, как Роб ныряет в столовую, и ускоряю шаг в надежде, что Кент сообразит и свалит. Весьма оптимистично с моей стороны. Кент много лет без ума от меня. Возможно, даже со времен нашего поцелуя.

Он останавливается – наверное, ждет, что я тоже остановлюсь. Однако я не останавливаюсь. Мгновение мне стыдно, как будто я вела себя слишком грубо, но потом его голос звенит мне вслед, и по звуку становится ясно: он до сих пор улыбается.

– Увидимся вечером! – кричит он.

Его кроссовки скрипят по линолеуму, и мне понятно, что он развернулся и отправился обратно. Он начинает насвистывать. Свист, затихая, летит ко мне. Я не сразу различаю мелодию.

«Завтра солнце взойдет; ставь последний грош, что завтра будет солнце». Из мюзикла «Энни». Моя любимая песня в семилетнем возрасте.

Конечно, никто в коридоре не поймет, но я все равно смущаюсь и краснею. Он всегда так поступает: ведет себя так, словно знает меня лучше всех, только потому, что мы вместе играли в песочнице сто лет назад. Ведет себя так, будто последние десять лет ничего не изменили, хотя они изменили все.

В заднем кармане жужжит телефон, и я раскрываю его перед тем, как войти в столовую. Эсэмэска от Линдси: «Сегодня туса у Кента Макчудика. Идешь?»

На секунду я останавливаюсь, глубоко вздыхаю и набираю: «Ясное дело».

В столовой «Томаса Джефферсона» съедобны только три блюда:

- Рогалики, простые или со сливочным сыром.

- Картошка фри.

- Сэндвичи со стола «Сделай сам». Но только с индейкой, ветчиной или куриной грудкой. Салями и вареная колбаса – ни в коем случае, ростбиф – под вопросом. Отстой, потому что сэндвичи с ростбифом – мои любимые.

Роб стоит у кассы с компанией друзей. В его руках огромный поднос с картошкой фри; он ест ее каждый день. Роб ловит мой взгляд и кивает. (Он не особенно силен в области чувств, своих или моих. Помните «лю тя» в его любовной записке?)

Странно. Пока мы не начали встречаться, он нравился мне так сильно и так долго, что всякий раз, когда он хотя бы косился в мою сторону, у меня щемило в груди и голова шла кругом. Серьезно, иногда я чуть не падала в обморок от одной мысли о нем, так что приходилось садиться.

Однако теперь, когда мы официально вместе, при взгляде на него меня порой посещают странные мысли. Например, я гадаю, не забиты ли у него артерии от бесконечной картошки фри, чистит ли он зубы зубной нитью или как давно в последний раз стирал футболку «Янкиз», которую надевает почти каждый день. Иногда мне кажется, что со мной что‑то не в порядке. Кто же не хочет быть с Робом Кокраном?

Разумеется, я совершенно счастлива; просто иногда я вынуждена вновь и вновь мысленно повторять, почему он вообще мне понравился, словно иначе забуду. К счастью, причин масса: у него черные волосы и миллион веснушек, которые его совсем не портят; он горластый, но забавный; все его знают и любят, и, наверное, половина девчонок в школе по нему сохнут; он отлично смотрится в своей футболке для лакросса; когда он очень устает, то кладет голову мне на плечо и засыпает. Это в нем самое прекрасное. Мне нравится лежать рядом с ним, когда уже поздно, темно и так тихо, что я слышу биение своего сердца. В такие мгновения я уверена, что люблю его.

Не обращая внимания на Роба, я встаю в очередь заплатить за рогалик – я тоже умею изображать неприступность, – после чего направляюсь в сектор выпускников. Остальная часть столовой представляет собой прямоугольник. Умственно отсталые сидят в самой глубине, рядом с учебными классами; затем идут столы девятиклассников, десятиклассников и одиннадцатиклассников. Сектор выпускников расположен в самом начале столовой. Это восьмиугольник с окнами со всех сторон. Ну хорошо, из окон видно только парковку. Но это лучше, чем наблюдать, как слюнявые идиоты лопают яблочное пюре. Без обид, ладно?

Элли уже сидит за нашим любимым круглым столиком у самого окна. Я ставлю поднос и кладу розы. Букет Элли лежит на столе, и я быстро пересчитываю цветы, затем здороваюсь:

– Привет. – Я показываю на ее букет и встряхиваю своим. – Девять роз. У меня тоже.

– Одна не считается, – кривится она. – Итан Шлоски прислал. Прикинь? Вот маньяк.

– Ладно тебе. У меня тоже одна не считается – от Кента Макфуллера.

– Он тебя лю‑у‑у‑бит, – произносит Элли. – Получила эсэмэску от Линдси?

Я выковыриваю мягкую начинку из рогалика и закидываю в рот.

– Мы правда собираемся к нему на вечеринку?

– Боишься, что он изнасилует тебя прямо там? – фыркает Элли.

– Очень смешно.

– Обещали бочонок пива. – Элли отгрызает крошечный кусочек сэндвича с индейкой. – У меня дома после школы, ладно?

Могла бы не уточнять. Это наша пятничная традиция. Мы заказываем еду, роемся у Элли в шкафу, врубаем музыку погромче и танцуем, меняясь тенями для век и блеском для губ.

– Ясное дело.

Краешком глаза я слежу, как приближается Роб; внезапно он оказывается рядом, плюхается на соседний стул, наклоняется и касается губами моего левого уха. От него пахнет одеколоном «Тотал», как всегда. По‑моему, немного напоминает чай с мелиссой, который пила моя бабушка, но ему незачем об этом знать.

– Привет, Саммантуй.

Он всегда выдумывает мне имена: Саммантуй, Сэмвич, Саммит.

– Получила мою валограмму?

– А ты мою? – спрашиваю я.

Он сбрасывает с плеча рюкзак и расстегивает молнию. На дне лежит полдюжины смятых роз – вероятно, одна из них моя, – а также пустая пачка сигарет, упаковка жевательной резинки «Трайдент», сотовый телефон и пара сменных футболок. Учеба его не слишком занимает.

– От кого остальные розы? – поддразниваю я.

– От твоих конкуренток, – многозначительно отвечает он.

– Супер, – вставляет Элли. – Ты пойдешь на вечеринку к Кенту сегодня вечером, Роб?

– Может быть, – пожимает он плечами и делает скучающий вид.

Хотите секрет? Однажды, когда мы целовались, я распахнула глаза и увидела, что его глаза открыты. Он даже не смотрел на меня. Через мое плечо он разглядывал комнату.

– Обещали бочонок пива, – повторяет Элли.

Все шутят, что «Джефферсон» помогает подготовиться к колледжу: учит учиться и учит пить. Два года назад «Нью‑Йорк таймс» включила нас в список десяти самых пьющих муниципальных школ в Коннектикуте.

Собственно, а чем нам еще заниматься? У нас есть торговые центры и вечеринки в подвалах. Вот и все. И так живет почти вся страна. Папа считает, что давно пора снести статую Свободы и построить большой торговый ряд или водрузить золотистые арки «Макдоналдса». Мол, тогда все поймут, к чему мы движемся.

– Гм. Прошу прощения.

Линдси стоит за спиной у Роба и покашливает, скрестив руки на груди и постукивая ногой.

– Ты занял мое место, Кокран, – сообщает она.

Но только притворяется рассерженной. Роб и Линдси всегда дружили. По крайней мере, всегда учились в одной группе и поневоле стали друзьями.

– Приношу свои извинения, Эджкомб.

Он встает и раскланивается, а она плюхается за стол.

– Увидимся вечером, Роб, – говорит Элли. – Захвати своих друзей.

Наклонившись, он зарывается лицом в мои волосы и произносит тихим, глубоким голосом:

– До встречи.

Раньше от этого голоса все нервы в моем теле взрывались фейерверком. А теперь порой он кажется мне слащавым.

– Не забудь. Сегодня будем только ты и я.

– Помню, – отзываюсь я.

Надеюсь, у меня получилось сексуально, а не испуганно. Однако ладони вспотели. Только бы он не попытался взять меня за руку!

К счастью, он не пытается. Вместо этого прижимается губами к моим губам. Мы целуемся взасос, пока Линдси не кидает мне в плечо картошкой и не восклицает:

– Только не во время еды!

– Прощайте, леди.

С этими словами Роб вразвалочку удаляется прочь. Его кепка чуть сдвинута набок.

Когда никто не смотрит, я вытираю рот салфеткой, потому что нижняя половина моего лица обслюнявлена Робом.

Вот еще один секрет о нем: я терпеть не могу, как он целуется.

Элоди считает, что все мои переживания от неуверенности, потому что мы с Робом пока не закрепили сделку. Она уверена, что мне сразу станет лучше, и наверняка права. В конце концов, Элоди в этом деле эксперт.

Она последней присоединяется к нам за обедом, ставит поднос, и мы все тянемся к ее картошке. Она без энтузиазма пытается отшлепать нас по рукам, затем швыряет свой букет на стол. У нее двенадцать роз, и я испытываю мгновенный укол зависти. Наверное, Элли чувствует то же самое, потому что спрашивает:

– Как ты столько набрала?

– У кого ты столько набрала? – поправляет Линдси.

Элоди показывает язык – она явно довольна, что мы заметили.

Тут Элли бросает взгляд через мое плечо и хихикает.

– Псих‑убийца, qu’est‑ce que c’est{ Строчка из песни «Psycho Killer» (1977) рок‑группы «Talking Heads».}.

Мы оборачиваемся. Джулиет Сиха, она же Психа, только что вплыла в сектор выпускников. Она не ходит, а именно плывет, словно ее влекут неподвластные силы. Длинными бледными пальцами она держит коричневый бумажный пакет. Ее лицо скрыто за завесой светлых, почти бесцветных, волос, плечи подтянуты к ушам.

Большинство собравшихся не обращают на нее внимания и вряд ли помнят о ее существовании, но мы с Линдси, Элли и Элоди визжим и втыкаем в воздух воображаемые ножи, как в «Психо» Альфреда Хичкока, который мы смотрели пару лет назад на вечеринке с ночевкой. (В результате нам пришлось спать при свете.)

Вряд ли Джулиет нас слышит. Линдси уверяет, что она вообще ничего не слышит из‑за громких голосов в голове. Джулиет медленно плывет по помещению к двери на парковку. Не знаю, где она обедает. Ни разу не видела ее в столовой.

Ей приходится несколько раз толкнуть дверь плечом, чтобы выйти. Неужели она настолько хилая?

Линдси слизывает соль с картошки фри, прежде чем закинуть ее в рот, затем задает вопрос:

– Она получила нашу валограмму?

Элли кивает.

– На биологии. Я сидела сразу за ней.

– Сказала что‑нибудь?

– А разве она умеет говорить? – Элли прижимает руку к сердцу, делая вид, что расстроена. – Она выбросила розу сразу после урока. Представляешь? Прямо у меня на глазах.

В девятом классе Линдси случайно стало известно, что Джулиет не прислали ни одной валограммы. Ни единой. Тогда Линдси написала записку и вместе с одной из своих роз прикрепила изолентой к шкафчику Джулиет. Записка гласила: «Может, в следующем году, но вряд ли».

С тех пор каждый год в День Купидона мы посылаем ей розу и такую же записку. Полагаю, единственную записку, которую она когда‑либо от кого‑либо получила. «Может, в следующем году, но вряд ли».

Некрасиво, конечно, однако Джулиет заслужила свое прозвище. Она настоящая чудачка. Ходят слухи, что однажды родители нашли ее на Восемьдесят четвертом шоссе. Совершенно голая, в три часа дня она брела по разделительной полосе. В прошлом году Лейси Кеннеди поведала, что застукала Джулиет в туалете научного крыла; та без конца расчесывала волосы и таращилась на свое отражение. А еще Джулиет ни с кем не общается. Уже много лет, насколько мне известно.

Линдси ненавидит ее. Вроде бы Линдси и Джулиет работали в паре на уроках в начальной школе, и с тех самых пор Линдси ненавидит ее и скрещивает пальцы всякий раз, когда Джулиет рядом, как будто та может превратиться в вампира и вцепиться Линдси в горло.

Это Линдси в пятом классе во время похода герлскаутов обнаружила, что Джулиет описалась в спальный мешок; это Линдси наградила ее кличкой Мышка‑мокрушка. Джулиет дразнили так целую вечность – до конца девятого класса, хотите – верьте, хотите – нет, – и сторонились, потому что от нее якобы пахло мочой.

В окно я вижу, как волосы Джулиет вспыхивают на солнце, будто охваченные пламенем. На горизонте клубится тьма, смазанное пятно, где зреет метель. До меня впервые доходит, что я толком не знаю, почему Линдси возненавидела Джулиет и когда именно это произошло. Я открываю рот, собираясь спросить, но подруги уже сменили тему беседы.

– …бои в грязи, – заканчивает Элоди, и Элли хихикает.

– Ой, как мне страшно, – саркастически произносит Линдси.

Очевидно, я что‑то пропустила, а потому спрашиваю:

– О чем это вы?

Элоди поворачивается ко мне.

– Сара Грундель всем рассказывает, что Линдси сломала ей жизнь. – Элоди ловко закидывает картошку в рот, и мне приходится подождать. – Она пролетела мимо четвертьфиналов, а тебе же известно, как для нее важно это дерьмо. Помнишь, как она забыла снять плавательные очки после утренней тренировки и разгуливала в них до второго урока?

– У нее, наверное, вся стена увешана наградными ленточками, – вставляет Элли.

– Как у Сэм когда‑то. Правда, Сэм? – усмехается Линдси, пихая меня локтем в бок. – Голубыми ленточками за игры с лошадками.

– Так что за беда‑то?

Я всплескиваю руками, поскольку хочу и историю услышать, и отвлечь внимание от себя и того факта, что когда‑то я была лохушкой. В пятом классе я проводила больше времени с лошадьми, чем с представителями своего биологического вида.

– Вы можете объяснить, почему Сара злится на Линдси?

Элоди закатывает глаза, будто мне самое место за столом для умственно отсталых.

– Сару оставили после уроков. Вроде она опоздала в пятый раз за две недели.

Но я все равно не понимаю, и подруга тяжело вздыхает и поясняет:

– Она опоздала потому, что ей пришлось поставить машину на верхней парковке и топать…

– Двадцать две сотых мили! – хором выпаливаем мы и хохочем как умалишенные.

– Не переживай, Линдз, – успокаиваю я. – Если вы подеретесь, я обязательно поставлю на тебя.

– Да, мы прикроем тебе спину, – подхватывает Элоди.

– Разве не странно, как одно вытекает из другого? – робко замечает Элли, как всегда, когда пытается рассуждать. – Словно раскручивается по спирали. Если бы Линдси не украла место Сары на парковке…

– Я не крала его. Оно досталось мне по справедливости, – протестует Линдси и для пущей выразительности хлопает ладонью по столу.

Диетическая кола Элоди выплескивается из стакана прямо на картошку. Мы снова смеемся.

– Я серьезно! – Элли пытается перекричать нас. – Это как паутина, понимаете? Все связано.

– Ты снова залезла в папину нычку, Эл? – спрашивает Элоди.

От хохота мы чуть не валимся под стол. Это наша старая шутка. Папа Элли работает в музыкальном бизнесе. Он юрист, а не продюсер, менеджер или музыкант и повсюду ходит в костюме (даже в бассейн летом), но Линдси уверяет, что он тайный хиппи‑анашист.

Мы сгибаемся пополам от смеха, и Элли краснеет.

– Вечно вы не слушаете меня, – жалуется она, пытаясь скрыть улыбку, и швыряет картошкой в Элоди. – Однажды я читала, что, если в Таиланде взлетит стайка бабочек, в Нью‑Йорке случится гроза.

– Ага, а если ты пукнешь, во всей Португалии отключат электричество, – ухмыляется Элоди, бросая картошку обратно.

– Твое несвежее дыхание запросто вызовет паническое бегство животных в Африке. – Элли наклоняется вперед. – И я не пукаю.

Мы с Линдси хохочем, пока Элоди и Элли кидают друг в друга картошкой. Линдси пытается сказать, что они понапрасну тратят вкуснейший жир, но от смеха не может вымолвить ни слова. Наконец она вдыхает побольше воздуха и выкашливает:

– А знаете, что мне известно? Если хорошенько чихнуть, можно вызвать торнадо в Айове.

Тут даже Элли сдается, и мы начинаем вызывать торнадо, чихая и фыркая одновременно. На нас все таращатся, но нам плевать.

Примерно через миллион чихов Линдси откидывается на спинку стула, обхватив руками живот и задыхаясь.

– Тридцать погибших в торнадо в Айове, – выдавливает она, – и еще пятьдесят пропавших.

И мы снова хохочем.

Мы с Линдси решаем прогулять седьмой урок и сходить в «Ти‑си‑би‑уай»{ TCBY – сеть по продаже замороженного йогурта, название которой расшифровывается как «Лучший деревенский йогурт».}. У Линдси седьмым уроком французский, который она не переваривает, а у меня английский. Мы часто прогуливаем вместе. Мы выпускницы, на дворе второй семестр, а значит, никто и не ждет, что мы появимся в классе. К тому же я ненавижу свою учительницу английского, миссис Харбор. Она вечно уводит в какие‑то дебри. Иногда я отвлекаюсь всего на пару минут, и вот она уже вещает о нижнем белье в восемнадцатом веке, или тирании в Африке, или красоте рассвета над Большим каньоном. Наверное, ей и шестидесяти нет, но я совершенно уверена, что она уже начала слетать с катушек. С моей бабушкой было так же: мысли крутились, вертелись и сталкивались друг с другом, следствия опережали причины, точка А менялась местами с точкой Б. Когда бабушка была жива, мы навещали ее, и хотя мне было всего шесть лет, я помню, как надеялась умереть молодой.

Вот вам пример иронии, миссис Харбор. Или предвидения?

Чтобы во время учебного дня покинуть кампус, нужен специальный пропуск, подписанный родителями и администрацией. Так было не всегда. Довольно долго у выпускников имелась привилегия оставлять территорию в любое время, если в расписании стояло «окно». Однако с тех пор минуло двадцать лет, и «Томас Джефферсон» успел завоевать репутацию школы с одним из самых высоких процентов подростковых самоубийств по стране. Как‑то раз в Интернете мы наткнулись на статью, в которой «Коннектикут пост» назвал нас «школой самоубийц».

В один прекрасный день компания ребят выехала из кампуса и сбросилась с моста. По‑видимому, групповое самоубийство. После этого нам запретили покидать школу во время учебного дня без специального разрешения. Довольно глупо, по‑моему. Как если бы обнаружили, что ученики в бутылках из‑под воды проносят в школу водку, и запретили пить воду.

К счастью, есть другой способ сбежать: через дыру в заборе за спортивным залом, рядом с теннисным кортом, который мы называем Курительным салоном, потому что там тусуются курильщики. Однако когда мы с Линдси выбираемся из кампуса и направляемся в лес, никого поблизости нет. Вскоре мы выходим на Сто двадцатое шоссе. Вокруг тишина и мороз. Ветки и черные листья хрустят под ногами; дыхание вырывается клубами плотного белого пара.

«Томас Джефферсон» находится в трех милях от центра Риджвью – если это можно назвать центром, – но всего в полумиле от кучки убогих магазинов, которые мы называем Рядом. Здесь есть бензоколонка, «Ти‑си‑би‑уай», китайский ресторан – однажды пообедав там, Элоди болела два дня – и случайно затесавшийся магазинчик «Холлмарк», где продаются розовые в блестках фигурки балерин, стеклянные шары со «снегом» и прочее дерьмо. Туда‑то мы и направляемся. И выглядим на редкость по‑дурацки, рассекая вдоль шоссе в юбках, колготках и куртках нараспашку, из‑под которых торчат топики с мехом.

По дороге в «Ти‑си‑би‑уай» мы проходим мимо «Хунань китчен». Сквозь закопченные стекла видно, как Алекс Лимент и Анна Картулло склонились над миской неизвестно чего.

– О‑о‑о, скандал!

Линдси поднимает брови, хотя на полноценный скандал это не тянет. Все в курсе, что последние три месяца Алекс изменяет Бриджет Макгуир с Анной. Все, кроме Бриджет, разумеется.

Семья Бриджет суперкатолическая. Бриджет хорошенькая и очень чистенькая, словно только что вымылась скрабом. Она наверняка бережет себя до свадьбы. По крайней мере, так она говорит; хотя Элоди считает, что Бриджет – латентная лесбиянка. Анна Картулло – всего лишь одиннадцатиклассница, но если верить слухам, переспала уже по крайней мере с четырьмя парнями. Она из небогатой семьи, что в Риджвью редкость. Ее мать парикмахер, а об отце я и вовсе не слышала. Она живет в дрянной съемной квартире сразу за Рядом. Эндрю Сингер как‑то обмолвился, что у нее в спальне пахнет курицей в кисло‑сладком соусе.

– Пойдем поздороваемся, – предлагает Линдси, хватая меня за руку.

– У меня сахарная ломка, – упираюсь я.

– Вот, держи.

Подруга достает из‑за пояса упаковку конфет. Линдси всегда носит с собой конфеты, двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю, как будто толкает наркотики. В некотором роде так и есть.

– Всего на секундочку, честное слово.

Она затаскивает меня внутрь; звенит дверной колокольчик. Женщина за стойкой, листавшая «Ю‑эс уикли», бросает на нас взгляд и возвращается к журналу, когда понимает, что мы не собираемся ничего заказывать.

Линдси садится рядом с кабинкой Алекса и Анны и опирается на стол. Она, типа, дружит с Алексом. Алекс, типа, дружит со многими, потому что приторговывает травкой, которую хранит в обувной коробке в спальне. Мы с ним киваем друг другу при встрече, вот и все наше общение. Мы в одном классе по английскому, но он посещает уроки еще реже, чем я. Наверное, остальное время он проводит с Анной. Иногда он произносит нечто вроде «чтоб ему провалиться, этому эссе!», но не больше.

– Привет, привет, – начинает Линдси. – Идешь сегодня на вечеринку к Кенту?

Лицо Алекса красное и пятнистое. Ему явно не по себе, что его застукали с Анной. А может, у него просто аллергия на здешнюю еду. Я бы не удивилась.

– Гм… Не знаю. Возможно. Посмотрим…

Он затихает.

– Там будет жутко весело, – нахальным голоском сообщает Линдси. – Возьмешь с собой Бриджет? Она такая милая.

На самом деле Бриджет раздражает нас обеих – она слишком бойкая, к тому же носит футболки с дурацкими надписями вроде «Тот, кто идет впереди, не видит чужих задниц» (честно‑честно), – Линдси презирает Анну и однажды написала «АК = БШ» на стене самого популярного туалета напротив столовой. «БШ» значит «белая шваль».

Положение, прямо скажем, неловкое; я пытаюсь его спасти и спрашиваю:

– Курица с кунжутом?

Я показываю на мясо, которое стынет в сероватом соусе в миске на столе, рядом с двумя печеньями с предсказаниями и унылого вида апельсином.

– Говядина с апельсинами, – отвечает Алекс.

Судя по всему, он рад смене темы.

Линдси бросает на меня недовольный взгляд, но я не замолкаю.

– Вы бы поосторожнее, ребята. Элоди как‑то отравилась местной курицей. Ее рвало два дня подряд, прикиньте? Если это и правда была курица. Она клянется, что нашла в ней комок шерсти.

После этих слов Анна берет палочками огромный кусок, смотрит на меня и улыбается, так что мне видно, как она жует. Это она специально, чтобы меня стошнило? Похоже на то.

– Отвратительно, Кингстон, – со смехом говорит Алекс.

Линдси закатывает глаза, как будто ей жаль тратить время на Алекса и Анну.

– Пойдем, Сэм.

Она прикарманивает печенье с предсказанием и разламывает на улице.

– «Счастье придет, когда его не ждешь».

Прочитав это, Линдси кривится, и я хохочу. Она комкает листок и бросает на землю.

– Чепуха.

Я глубоко вдыхаю.

– От здешнего запаха меня всегда тошнит.

Еще бы, ведь в ресторанчике пахнет несвежим мясом, дешевым маслом и чесноком. Облака на горизонте медленно расползаются, делая пейзаж серым и размытым.

– Можешь не объяснять. – Линдси прижимает ладонь к животу. – Знаешь, что мне нужно?

– Большая порция лучшего деревенского йогурта! – восклицаю я.

Звучит намного приятней, чем «Ти‑си‑би‑уай».

– Точно, большая порция лучшего деревенского йогурта, – эхом отзывается Линдси.

Мы обе продрогли, но все равно заказываем двойные шоколадные мягкие замороженные йогурты с карамельной и шоколадной крошкой, которые съедаем по дороге в школу, дуя на пальцы, чтобы не отморозить. Алекс и Анна уже ушли из «Хунань китчен», но мы снова натыкаемся на них в Курительном салоне. До начала восьмого урока осталось ровно семь минут, и Линдси тащит меня за теннисные корты выкурить по сигаретке. Я не вслушиваюсь в ссору Алекса и Анны, но мне кажется, что они ссорятся. Анна опустила голову, а Алекс держит ее за плечи и что‑то шепчет. Сигарета в его руке вот‑вот подожжет ее тусклые коричневые волосы; так и вижу, как ее голова вспыхивает, словно спичка.

Линдси докуривает, и мы бросаем упаковки из‑под йогурта прямо на землю, на мерзлые черные листья, смятые сигаретные пачки и полиэтиленовые пакеты, залитые дождевой водой.

Я тревожусь из‑за сегодняшней ночи – наполовину от страха, наполовину от предвкушения, – как бывает, когда слышишь гром и знаешь, что в любую секунду молния разорвет небо, пронзая облака своими клыками. Зря я прогуляла английский. У меня освободилось время на раздумья. А размышления еще никому не шли на пользу, что бы там ни говорили родители, учителя и чудаки из научного клуба.

Мы огибаем корты по периметру и идем по Аллее выпускников. Алекс и Анна все еще стоят, полускрытые спортивным залом. Алекс курит по меньшей мере вторую сигарету. Определенно, они ссорятся. Я испытываю мгновенный прилив удовольствия: мы с Робом никогда не ссоримся, разве только по пустякам. Это что‑нибудь да значит.

– Неприятности в раю, – замечаю я.

– Больше напоминает неприятности на парковке для трейлеров, – уточняет Линдси.

Мы пересекаем учительскую парковку, срезая путь, и видим мисс Винтерс, заместителя директора. Она рыщет между машин в надежде отыскать курильщиков, которые не успели или поленились дойти до Салона и попытались спрятаться между старыми учительскими «вольво» и «шевроле». У мисс Винтерс настоящий пунктик насчет курильщиков. По слухам, ее мама умерла от рака легких, эмфиземы или типа того. Если мисс Винтерс застукает кого‑то за курением, то обязательно оставит после уроков три пятницы подряд, без вариантов.

Линдси лихорадочно роется в сумке в поисках «Трайдента» и закидывает в рот сразу две подушечки.

– Черт, черт.

– За один только запах тебе ничего не сделают, – успокаиваю я ее.

Ей и самой это ясно, но она любит устраивать представления. Забавно, что можно знать друзей как облупленных и все равно играть с ними в одни и те же игры.

Она не обращает внимания, лишь выдыхает:

– Ну как?

– Как на ментоловой фабрике.

Мисс Винтерс пока нас не заметила. Она идет по рядам, время от времени нагибаясь и заглядывая под машины, как будто кто‑то может лежать там и курить. Вот почему за глаза ее называют Никотиновой Фашисткой.

Я медлю и оборачиваюсь на спортивный зал. Мне не особенно нравится Алекс и совсем не нравится Анна, но любой, кто учился в средней школе, понимает, что надо держаться вместе против родителей, учителей и копов. Это одна из пресловутых невидимых линий: мы против них. Есть вещи, которые просто знаешь, и все. Например, где сидеть, с кем общаться и что есть в столовой. Ты даже не задаешься вопросом, откуда тебе это известно. Если вы понимаете, о чем я.

– Может, вернемся и предупредим их? – предлагаю я.

Подруга останавливается и щурится на небо, будто размышляет.

– К черту, – наконец произносит она. – Пусть сами о себе позаботятся.

Звенит звонок на последний урок, словно подчеркивая ее правоту, и она пихает меня в бок.

– Скорее.

Линдси права, как всегда. В конце концов, что хорошего они мне сделали?

Дружба: история

Мы с Линдси подружились в седьмом классе. Она сама меня выбрала, до сих пор даже не догадываюсь почему. Много лет я лезла вон из кожи, но сумела пробиться с самого дна только в середнячки. Линдси же популярна с первого класса, с тех пор как сюда переехала. Ее сразу назначили инспектором манежа в школьном цирке. На следующий год мы ставили «Волшебника из страны Оз», и она была Дороти. В третьем классе ей досталась роль Чарли в постановке «Чарли и шоколадная фабрика».

Надеюсь, суть вы уловили. Рядом с ней пьянеешь без вина, как будто края мира сглаживаются и цвета кружатся безумной каруселью. Разумеется, с ней я не вдавалась в эти подробности. Она бы заявила, что я домогаюсь ее.

В общем, летом перед седьмым классом Тара Флют устроила вечеринку у бассейна. Бет Шифф выделывалась на глубине – прыгала «бомбочкой», а точнее, хвасталась сиськами третьего размера, которые отрастила где‑то между маем и июлем. Ни у кого из девчонок таких больших пока не было. Я отправилась в дом за газировкой, где ко мне подбежала Линдси со сверкающими глазами. Никогда прежде мы не общались. Она схватила меня за руку и заявила:

– Ты должна это увидеть.

Ее дыхание пахло мороженым. Она затащила меня в комнату Тары, где девчонки побросали сумки и сменную одежду. Сумка Бет была розовой с вышитыми фиолетовыми инициалами сбоку. Линдси явно уже порылась в ней, потому что сразу присела на корточки и достала прозрачный пакет на молнии – в начальной школе мы носили в таких ручки.

– Смотри!

Она встряхнула пакетом над головой. Внутри лежали два тампона.

Слово за слово, и мы с Линдси помчались обыскивать ящики и шкафчики в поисках тампонов и прокладок матери и старшей сестры Тары. У меня голова кружилась от счастья. Мы с Линдси Эджкомб разговаривали, и не просто разговаривали, а смеялись, и не просто смеялись, а смеялись до упаду, так что мне пришлось сжать ноги, иначе бы я описалась! Затем мы выскочили на террасу и принялись швырять тампоны в собравшихся, пригоршню за пригоршней. Линдси вопила: «Бет! Это выпало из твоей сумки!» Несколько тампонов полетело в воду, и парни стали толкаться и пихаться, чтобы поскорее выбраться из бассейна, как будто боялись испачкаться. Бет ежилась на трамплине, мокрая как мышь и трясущаяся, пока остальные загибались от хохота.

Я вспомнила, как в четвертом классе родители привезли меня в Большой каньон и поставили на обрыве, чтобы сфотографировать. У меня не получалось унять дрожь в ногах; ступни покалывало, как будто им не терпелось спрыгнуть: я против воли думала, как легко отсюда упасть, как высоко мы забрались. Когда мама сделала кадр и разрешила мне слезть, я начала смеяться и никак не могла остановиться.

На террасе с Линдси я испытывала то же самое.

С того дня мы с ней стали лучшими подругами. Элли присоединилась к нам позже, летом перед восьмым классом, после того как они с Линдси вместе выступали в лиге по хоккею на траве. Элоди переехала в Риджвью в девятом классе. На одной из своих первых вечеринок она подцепила Шона Мортона, по которому Линдси сохла полгода. Все решили, что Линдси убьет Элоди. Но в понедельник Элоди села за наш стол, и они с Линдси склонились над тарелкой спиральной картошки фри, хихикая и болтая, словно знали друг друга всю жизнь. Я рада этому. Хотя Элоди умеет смутить, в глубине души она, пожалуй, лучшая из нас.

Вечеринка

После школы мы идем к Элли. Когда мы были младше, в девятом классе и до середины десятого, иногда мы оставались у нее, мазались глиняными масками и заказывали горы китайской еды, таская двадцатки из банки для печенья на третьей полке рядом с холодильником, в которой отец Элли хранит тысячу долларов на черный день. Мы называли это «черными китайскими вечерами». Затем мы падали на гигантский диван и смотрели фильмы, пока не засыпали, переплетя ноги под огромным флисовым одеялом, – экран у телевизора в гостиной Элли большой, как в кинотеатре. Но за последние два года мы оставались у Элли только раз, когда Мэтт Уайльд бросил ее и она так рыдала, что наутро проснулась опухшей, как крот.

Сегодня мы совершаем набег на шкаф Элли, чтобы не идти на вечеринку Кента в одинаковых нарядах. Элоди, Элли и Линдси уделяют особое внимание моему внешнему виду. Элоди красит мне ногти ярко‑красным лаком; ее руки чуть дрожат, и немного лака попадает на кутикулу, отчего кажется, будто я истекаю кровью, но из‑за внутренних переживаний мне плевать. Мы с Робом договорились встретиться у Кента, и Роб уже прислал эсэмэску: «Прикинь, я кровать заправил». Я позволяю Элли выбрать мне наряд – золотой топик, слишком свободный в груди, и пару сумасшедших шпилек на четырехдюймовых каблуках (она называет их «стриптизерскими туфлями»). Линдси делает мне макияж, напевая и дыша водкой. Мы все приняли по две стопки, запив клюквенным соком.

Затем я закрываюсь в ванной, где теплое покалывание поднимается от кончиков пальцев к голове, и пытаюсь запомнить, как выгляжу сейчас, в этот миг. Через некоторое время мои черты просто повисают в зеркале, как будто принадлежат незнакомке.

В детстве я часто запиралась в ванной и включала такой горячий душ, что зеркала совсем запотевали, затем вставала и наблюдала, как мое лицо медленно выступает из‑за пара, сначала очертания, затем постепенно детали. Каждый раз я верила, что увижу красавицу, как будто за время душа превратилась в кого‑то идеального и яркого. Но отражение всегда было одним и тем же.

В ванной Элли я улыбаюсь от мысли: «Завтра наконец‑то я стану другой».

Линдси вроде как помешана на музыке и потому составляет плейлист для поездки к дому Кента, хотя он живет всего в нескольких милях. Мы слушаем Доктора Дре и Тупака, а потом врубаем «Baby Got Back» и хором подпеваем.

Но вот что самое странное: пока мы петляем по привычным улицам – улицам, которые я знаю всю жизнь, изученным до последней мелочи, как будто я сама их придумала, – мне кажется, что я плыву над всем, парю над домами, дорогами, дворами и деревьями, поднимаюсь все выше, и выше, и выше, над «Роккиз» и «Райт эйд», бензоколонкой и «Томасом Джефферсоном», футбольным полем и железными скамейками на открытой трибуне, на которых мы сидим на каждом матче выпускников и вопим что есть мочи. Словно все стало маленьким и неважным. Словно это всего лишь мои воспоминания.

Элоди рыдает навзрыд. Она всегда раскисает первой. Элли прихватила остатки водки, но запить нечем. Линдси за рулем, потому что она может пить всю ночь без малейших последствий.

Дождь начинается, когда мы уже почти приехали, но так тихо, что практически висит на месте, как огромный белый занавес. Когда я в последний раз была у Кента? На девятый день рождения? Я совсем забыла, как глубоко в лесу находится его дом. Подъездная дорожка извивается целую вечность. Виден только тусклый свет фар, который отражается от гравия и выхватывает мертвые ветви деревьев, склонившиеся над головой, да крошечные бриллиантики дождя.

Элли поправляет топик. Мы все одолжили у нее новые топики, но она решила остаться в старом, отороченном мехом, хотя в свое время возражала против его покупки.

– Напоминает начало фильма ужасов, – шепчет она. – Ты уверена, что номер дома – сорок два?

– Еще немного, – заверяю я, хотя начинаю подозревать, что мы повернули слишком рано.

У меня сосет под ложечкой, и я не знаю, хорошо это или плохо.

Лес смыкается все теснее и теснее, пока ветки чуть не мажут по дверцам машины. Линдси ноет, что автомобиль поцарапает. Кажется, нас вот‑вот засосет в темноту, и в тот же миг лес резко заканчивается и перед нами возникает самая большая и красивая лужайка, какую только можно вообразить; посередине стоит белый дом, будто сделанный из сахарной глазури. У него есть балконы и длинное крыльцо вдоль двух стен; ставни тоже белые и украшены резьбой, которую не видно в темноте. Ничего подобного я не припомню. Может, дело в выпивке, но мне кажется, что это самый превосходный особняк на свете.

С минуту мы молча смотрим. Половина здания тонет во мраке; с верхнего этажа на лужайку льется теплый свет, окрашивая траву серебром.

– Размером он почти с твой дом, Эл, – замечает Линдси.

Лучше бы она промолчала. Ее слова разрушили чары.

– Почти, – соглашается Элли.

Она достает из сумки водку, делает большой глоток, кашляет, рыгает и вытирает рот.

– Дай глотнуть, – просит Элоди и тянется к бутылке.

Каким‑то образом бутылка переходит ко мне, и я отпиваю. Водка обжигает горло; противный напиток, все равно что краска или бензин, зато мне сразу становится хорошо. Мы вылезаем из машины; свет из окон растекается, подмигивая мне.

На вечеринках у меня всегда ноет низ живота. Но это приятное ощущение: как будто может случиться все, что угодно. Хотя обычно ничего не происходит. Вечера перетекают друг в друга, недели в недели, месяцы в месяцы, и рано или поздно мы все умрем.

Однако в начале вечера возможно все. Парадная дверь заперта, и нам приходится обойти кругом, где за задней дверью начинается очень узкий коридор, обшитый деревянными панелями, и крошечная крутая деревянная лестница. Пахнет чем‑то из детства, но я не могу разобрать чем. Раздается звон разбитого стекла и чей‑то вопль: «Ложись!» Из колонок ревут «Дуджиас»: «Все чтецы собрались в этом клубе; если рифмовать умеешь круто, держи микрофон». Лестница такая узкая, что нам приходится выстроиться друг за другом, потому что народ с пустыми пивными кружками течет вниз. Большинству приходится поворачиваться и прижиматься спиной к стене. Мы здороваемся с парой человек и игнорируем остальных. Как обычно, я чувствую, что все смотрят на нас. Вот еще один плюс популярности: не нужно обращать внимание на то, что на тебя обращают внимание.

Наверху полутемный коридор украшен разноцветными рождественскими гирляндами. Здесь множество комнат, одна за другой, каждая набита задрапированными тканями, большими подушками и диванами с людьми. Все мягкое и приглушенное – цвета, поверхности, лица, – все, кроме музыки, которая пульсирует сквозь стены и заставляет вибрировать пол. В доме курят, и в воздухе висит плотная сизая завеса. Я курила травку всего один раз, но, наверное, именно так чувствуешь себя под кайфом.

Линдси наклоняется назад и что‑то говорит, однако из‑за гула голосов ничего не разобрать. Затем она удаляется, пробираясь сквозь толпу. Я оборачиваюсь, но Элоди и Элли тоже исчезли; внезапно мое сердце начинает колотиться, а ладони зудеть.

Недавно мне приснился кошмар: я стою посреди огромной толпы, и меня толкают то влево, то вправо. Лица кажутся знакомыми, но странно перекошены: мимо проходит девушка, похожая на Линдси; ее рот стекает вниз, словно тает. Никто не узнает меня.

Конечно, находиться в доме Кента не то же самое, ведь я знаю почти всех, кроме нескольких одиннадцатиклассниц и пары девчонок, которые, возможно, учатся в десятом классе. Но все же этого хватает, чтобы я немного встревожилась.

И даже почти отчаялась. Может, подойти к Эмме Хаузер, как ни противно общаться с подобным убожеством? Внезапно я ощущаю крепкое объятие и запах мелиссы. Роб!

Он слюнявит мне ухо.

– Красотка Сэмми! Где ты была всю мою жизнь?

Я оглядываюсь. Его лицо ярко‑красное.

– Ты напился, – укоряю я его, хотя и не собиралась.

Он безуспешно пытается поднять одну бровь.

– Совсем чуть‑чуть. А ты опоздала. – Он лениво усмехается уголком рта. – Мы тут пили вверх ногами.

– Мы не опоздали, – возражаю я. – Еще только десять часов. И вообще, я звонила тебе.

Роб хлопает себя по куртке и карманам.

– Наверное, куда‑то задевал телефон.

Я закатываю глаза.

– Негодник.

– Мне нравится, когда ты старомодно выражаешься.

Второй уголок его рта медленно ползет вверх, и мне ясно, что он собирается меня поцеловать. Я отворачиваюсь и ищу глазами подруг, но их и след простыл.

В углу я замечаю Кента в галстуке и рубашке на три размера больше, заправленной в поношенные брюки‑хаки. Хорошо хоть котелок не напялил. Кент болтает с Фиби Райфер, они над чем‑то смеются. Мне неприятно, что он до сих пор меня не увидел. Отчасти я надеюсь, что он поднимет глаза и бросится ко мне, как обычно, но он только склоняется к Фиби, наверное, чтобы лучше ее слышать.

– Побудем еще часок, ладно? – Роб притягивает меня к себе. – И уедем.

Когда он целует меня, его дыхание пахнет пивом и немного сигаретами. Я закрываю глаза и вспоминаю, как в шестом классе застукала его целующимся с Габби Хэйнес и так возревновала, что два дня не могла есть. Интересно, со стороны кажется, что мне нравится с ним целоваться? По Габби казалось.

Размышления о том, как забавна жизнь, успокаивают меня.

Я даже не успела снять куртку. Роб расстегивает молнию, обнимает меня за талию и лезет под топик. Его ладони большие и потные.

Отстранившись, я успеваю сказать:

– Не здесь же, перед всеми.

– Никто не смотрит, – говорит он, снова притягивая меня к себе.

Это неправда. Ему известно, что все смотрят на нас. Он видит это. Он даже глаза не закрыл.

Его ладони гладят мой живот, пальцы теребят косточки лифчика. Он не особо ловко управляется с лифчиками. Да и с грудями тоже, если на то пошло. В смысле, я, конечно, не в курсе, чего ожидать, но он просто мнет сиськи по кругу. Мой гинеколог делает то же самое на осмотре, так что один из них явно не прав. И вряд ли гинеколог.

Хотите, открою свой самый большой секрет? Я знаю, что положено дожидаться секса с тем, кого любишь и все такое, и я люблю Роба – в смысле, я всегда была в него влюблена, так что как же иначе? Но я не потому решила заняться с ним сексом.

Я решила заняться сексом, чтобы поскорее с этим покончить и потому, что секс всегда пугал меня и мне надоело бояться.

– Скорей бы проснуться рядом с тобой, – шепчет Роб мне на ухо.

Очень мило, но я не могу сосредоточиться, когда его руки шарят по моему телу. До меня внезапно доходит, что я никогда не думала про утро. Понятия не имею, как надо вести себя на следующий день после секса. Я воображаю, как мы лежим на рассвете бок о бок, не касаясь друг друга, и молчим. В комнате Роба нет занавесок – он сорвал их как‑то по пьяни. Днем кажется, что на его кровать направлен прожектор. Прожектор или любопытный глаз.

– Найдите себе комнату!

К нам подходит Элли и морщится. Я отстраняюсь от Роба.

– Извращенцы, – возмущается она.

– А это что, не комната?

Роб поднимает руки и указывает по сторонам. Он выплескивает немного пива на мой топик, и я недовольно фыркаю. Он пожимает плечами. В его стакане осталось всего полдюйма пива, и он хмурится, глядя на донышко.

– Прости, детка. Схожу за добавкой. Вам захватить?

– У нас с собой, – отвечает Элли, поглаживая бутылку в сумочке.

– Мудро.

Роб пытается постучать пальцем по лбу, но чуть не протыкает себе глаз. Он выпил больше, чем я думала. Элли хихикает, прикрыв рот рукой.

– Мой парень – идиот, – изрекаю я, как только он, шатаясь, уходит.

– Клевый идиот, – поправляет Элли.

– Это все равно что «клевый мутант». Такого не бывает.

– Еще как бывает.

Элли оглядывает комнату, надув губы, чтобы парням хотелось их поцеловать.

– Кстати, а куда вы пропали?