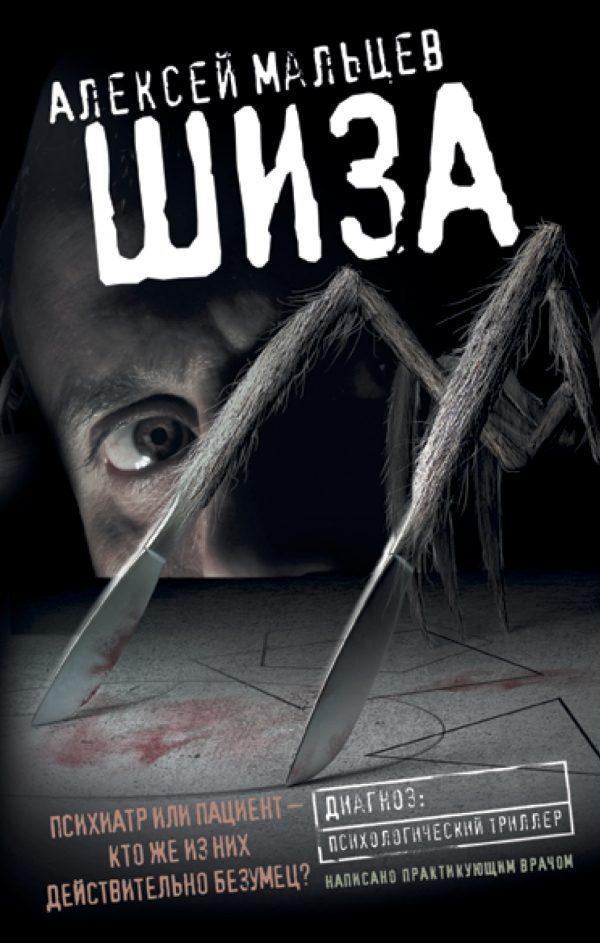

Шиза | Алексей Мальцев

Алексей Мальцев

Шиза

Диагноз: Психологический триллер

Кнопочное поколение

Припарковавшись на служебной стоянке у поликлиники, я взял с заднего сиденья портфель, поставил свою «короллу» на сигнализацию и направился к центральному входу.

По пути взглянул на небо, вспомнив, что не поинтересовался с утра прогнозом. Судя по небу, дождь исключить было нельзя, а я сегодня без зонтика!

На крыльце оглянулся, заметил по ту сторону ограды черный «лексус», мелькнула мысль: наверняка кого‑то из пришедших на прием.

Около кабинета увидел семейную пару. Это улавливалось по приглушенным голосам, по множеству мелочей… Вообще, когда ты пятнадцать лет в профессии, подобные вещи «простреливаешь» мгновенно.

Как они перешептываются, как смотрят друг на друга… Мимика, жесты… Семья есть семья, док, тебе ли этого не знать! Особенно начинаешь ценить ее, когда безвозвратно утратишь. Кусаешь локти, коришь себя: куда смотрел?! Где раньше был?! Почему не рвался «из жил и сухожилий», только бы сохранить, уберечь то хрупкое, что объединяло и согревало.

Сейчас согревать нечему, да и нечего… Все в прошлом.

Проходя мимо, краем уха уловил, как мужчина уточнил у медсестры: «Скажите, это доктор Корнилов?» Ответа не расслышал, скорее всего, он удостоился не более чем кивка головы.

Потому что Илья Николаевич Корнилов – это, собственно, я и есть. Дожил почти до сорока, к счастью, не спился, хотя поводов – более чем достаточно. Холостой кандидат медицинских наук. К докторской пока не приступал, хотя материал собираю. Но это так, сноска…

В кабинете едва успел переодеться, как раздался телефонный звонок.

– Илья Николаевич, доброе утро, – интонация заведующего Либермана не сулила ничего хорошего. От трубки так и веяло экстренностью. – Зайди срочно ко мне, пожалуйста. Если кто‑то у кабинета сидит, направь к Немченко, пусть молодежь трудится.

Слово «молодежь» было одним из любимых у Давида Соломоновича. В те редкие минуты, когда можно было позволить себе как‑то лирически «отступить от темы», он частенько сетовал на то, как изменились современные студенты, как скатилось «кнопочное поколение», «дети ЕГЭ».

– На кого мы оставим наших бедных шизофреников?! Кто будет проводить диагностику паранойи, купировать алкогольные делирии?! – сокрушался он, курсируя по кабинету с заложенными за спину руками. – Психической патологии становится все больше, она все тяжелее, а молодежь привыкла только нажимать на кнопки! Выбирать один вариант из нескольких предложенных. Им дай пять или шесть симптомов, они один из них выберут. По‑другому не умеют!

Либерман читал курс лекций в Медакадемии и даже вел там две группы. Предлагали еще, но он отказывался. Впечатлений старику и так, что называется, хватало надолго.

Ради справедливости стоит заметить, что Немченко не попадал в категорию «детей ЕГЭ», крупицы клинического мышления в его высказываниях заведующий периодически улавливал.

Сегодня Давид Соломонович был явно не в духе. Мешки под глазами и сдвинутый набок галстук говорили сами за себя. О его давлении по поликлинике ходили легенды, даже стишок шуточный про это дело придумали:

Ты в психиатрии без обмана

В наши дни никак не проживешь…

Лишь гипертонию Либермана

Вокруг пальца ты не обведешь.

– Звонили из СИЗО, – начал он без обиняков после рукопожатия. – С утра, что называется, за жабры взяли. Короче, то ли маньяка взяли, то ли еще кого. Я толком не понял. И, видите ли, возникло сомнение в его психическом состоянии – мягко говоря…

– Этого самого маньяка? – уточнил я.

– Ну, не в моем же! – обиделся Либерман. – В моем‑то ты, надеюсь, не сомневаешься? А если по‑русски, то он им в течение суток нес такую ахинею, что – мама не горюй… Подготовили постановление о проведении амбулаторной судебно‑психиатрической экспертизы, просили к ним в СИЗО приехать, но я сказал, чтоб к нам везли.

– Это вы дальновидно поступили, – заметил я.

– Издеваешься, да? Видишь ведь, я никуда пока ехать не могу, давление зашкаливает. Психбригада к нам везет. Несет такой бред, что все ходят на ушах. Короче, надо определиться срочно с ним, у них версии летят одна за другой, сам понимаешь.

– Может, казачок‑то засланный?! – решил соригинальничать я по простоте душевной, но заведующий явно не оценил мою шутку. – Искусно прикидывается…

– Это ты сейчас придумал или домашнюю заготовку выдал? – спросил он и уставился поверх очков на меня так, что мне захотелось мигом втиснуться в пузырек нитроминта, который торчал из кулака заведующего, чтобы в виде спрея «выстрелить» хозяину под язык, всосаться в кровь, в ту же минуту облегчив его страдания. – Ты начни с ним, поковыряй его аккуратненько, но смотри, чтоб не до судорог! А я оклемаюсь чуток…

– Договорились, начинаю без вас.

– Начинай, дорогой, – кивнул заведующий и сморщился, по‑видимому, от головной боли.

«Поковырять, но не до судорог» – было ходовым выражением заведующего. Довести пациента до судорог – верх непрофессионализма. Хотя, чего греха таить, судорожный синдром мог нагрянуть, когда его не ждешь – среди полного спокойствия. Он – как икота у ребенка. В конце концов, судороги мог спровоцировать сам больной. Но это так, сноска.

Уже направляясь в судебно‑психиатрический стационар, чтобы «поковырять подследственного», я состыковал в голове одно с другим и понял, почему шефу нехорошо. По всей вероятности, медленно, но верно надвигался сезон дождей. Не зря же небо мне утром не понравилось. А когда падает атмосферное давление, у гипертоников артериальное, наоборот, повышается. Как правило, подобные природные катаклизмы совпадают с магнитными бурями. Если не проведена соответствующая профилактика – дело плохо, больного начинает плющить, колбасить – короче, выворачивать наизнанку.

Фельдшер психбригады Стас Пепеляев, увидев меня, отвел в курилку, угостил сигаретой, кратко рассказал о больном:

– Вел себя спокойно, прикинь, слушал, как в животе кричат компьютерные мальчики, просил поставить что‑нибудь детское, в смысле музона, чтобы они уснули.

– Такого я что‑то не припомню, – признался я, выдыхая дым и стряхивая пепел в обрезанную бутылку из‑под какого‑то энергетического напитка. – И как, кибердетки успокоились? Или их предстоит успокаивать мне?

– Не это главное, там майор такой есть, с постановлением подъедет где‑то через час‑два. Так вот, он мне обрисовал картинку. Парнишу взяли вчера днем. Оперативники «накрыли» один из подвалов, где и обнаружили этого придурка с окровавленным молотком в руке. Он стоял на коленях, склонившись над женским трупом, череп которого был раздроблен. – У Стаса запиликал сотовый, он взглянул на дисплей, сбросил звонок и продолжил: – Прикинь, молотком расколотил бабе черепушку. Как яйцо! И потом с интересом, как экспонат в музее, рассматривал то, что лежало перед ним. При нем не было никаких документов, очки, лицо, медицинский халат – все было забрызгано кровью. Обрати внимание – халат был накрахмаленный. Только в крови, и ни в чем более, сейчас на экспертизе.

– И что, больше никого в подвале не было? – задал я вопрос, чувствуя, как от услышанного в моем собственном животе начинает кто‑то шевелиться.

– Если бы! – усмехнулся Стас. – еще две женщины, живые, но в полной отключке, были привязаны к трубам отопления. Сейчас в городской реанимации. Такая диспозиция…

– Это не тот ли самый случай, о котором все газеты гудят?

– Да, похоже, это тот случай. Короче, за ночь этот маньяк им в СИЗО так мозги вынес, что они встретили нас как спасителей‑избавителей. Я этого майора знаю, не первый раз встречаемся, чтобы довести его до такого состояния – нужен как минимум Чикатило. У них у всех уши были свернуты в трубочку, а глаза – на лбу.

– Так уж и на лбу? – зная красноречие Стаса, усомнился я напоследок «для порядка».

Компьютерные мальчики в животе

В последние месяцы город в прямом смысле лихорадило. То там, то здесь начали исчезать женщины. К расследованию подключились не только журналисты, но и мужья похищенных. Версий насчитывалось много, они даже печатались в прессе – одна страшнее другой и одна сумасбродней другой. Но единой, которая бы логично объясняла все происходящее, не было. Все терялись в догадках.

Требований выкупа не поступало, трупов никто не находил.

Не инопланетяне же вмешивались таким образом в земную жизнь!

И вот сидим мы с тем самым маньяком‑одиночкой друг напротив друга по разные стороны стола и смотрим. Я – на него, он – по сторонам. Ему все интересно: диктофон с блокнотом на столе, люминесцентная лампа на потолке, календарь на шкафу, книги на полках, даже наручники на собственных запястьях. Медленно переводит выпученные глаза за кругляшками очков с одного предмета на другой, ожидая, когда же я заговорю.

А я по привычке спрашиваю себя, что бы подошло парню больше всего: обшивать веранду дома фальцовкой, к примеру, управлять экскаватором, шинковать луковицу или дирижировать оркестром…

Уж точно – не стоять на коленях с молотком над окровавленным женским трупом!

Нескладный, большеголовый, чуть одутловатый, как из другого измерения, он сидел сейчас передо мной, словно ждал начала сеанса в кинотеатре. Пальцы не суетились, губы и щеки не дергались. Не каждый нормальный так себя сможет вести после случившегося.

Меня заинтересовали его уши: оттопыренные, словно с другого черепа. Их дизайном занимался явно не тот, кто рисовал все остальное. Говорят, такая форма раковин является признаком тонкой организации души, недюжинного интеллекта. Ну‑ну…

Внезапно меня осенило: где‑то я уже видел этот покатый лоб, эту поперечную морщинку на переносице, этот подбородок с ямкой посредине…

– Почему вы ничего не спрашиваете? – не выдержал он наконец. – Не пора ли начинать? Время‑то идет!

– Во‑первых, за вами наблюдаю и делаю выводы, это иногда информативней любых слов, – приоткрыл я завесу тайны, нажимая кнопку на диктофоне. – А во‑вторых, скоро подойдут мои коллеги, все же экспертная комиссия должна состоять из трех специалистов, а не из одного. Вот их‑то я и жду.

– А я голову ломаю – для кого еще два стула?! Хорошо, а записывать‑то зачем? – он кивнул на диктофон.

– Видите ли, я никогда не слышал, как плачут компьютерные мальчики, тем более – в животе молодого мужчины. Надеюсь, вы не против?

– Вот вы о чем, ну да, ну да, – расслабился он, улыбнувшись. – Должен вас разочаровать. Они успокоились и вряд ли сегодня подадут голос. Когда это случится, я вас приглашу послушать. Только для этого диктофон придется приложить к самому животу. Это как сердцебиение у плода, лучше один раз услышать…

– И давно они у вас кричат?

– Как только у меня появился первый компьютер, с тех пор… Значит, где‑то лет пятнадцать. Иногда довольно громко, мне кажется, даже соседи слышали их крики.

– Давайте познакомимся, меня зовут Илья Николаевич, я врач‑психиатр. Как мне к вам обращаться?

– Можно называть меня Костей, можно даже на «ты»… Мама в детстве звала Костиком, мне это нравилось, – он вдруг соединил ладони под подбородком, словно собрался прочитать молитву. – Но с тех пор прошло много лет, и назад вернуть ничего нельзя. Время неумолимо движется…

– Ты хорошо помнишь своих родителей?

– Помню, конечно. Десять лет назад они погибли в автокатастрофе.

– Сочувствую… Братья, сестры у тебя есть?

– Нет, один я был у мамы с папой. Как перст.

– А полностью, с отчеством, с фамилией тебя как звать‑величать? Сколько тебе лет?

Он вздохнул, разведя руками, дескать, и вы туда же.

– Тридцать пять мне. Полностью меня величают Константином Аркадьевичем, фамилия – Бережков. Думаю, на этом можно закончить и вернуть меня в больницу, откуда меня, собственно, и привезли. У меня больные остались без присмотра, что с ними стало за ночь? Работы – непочатый край!

– Детство свое ты помнишь хорошо? – продолжал я невозмутимо, не обращая внимания на его озабоченность.

– Помню только, что приходилось переезжать с места на место. Родители много работали, на меня у них времени не хватало, и я месяцами гостил у маминой сестры, тетки Тамары. Начиная с восьми лет.

В этот момент дверь раскрылась, в кабинет вошел Давид Соломонович и незнакомый мне доктор лет тридцати. Оценив груду мышц, перекатывающуюся под халатом, и сбитые костяшки пальцев, я окрестил его каратистом.

– Мы тут с Ираклием Борисычем ознакомились с делом, – начал после представления Либерман, перекладывая на столе отпечатанные на принтере листы с места на место. – Так вот, Константин Аркадьевич, мы не видим никакого смысла ходить вокруг да около. Лучше сразу все карты раскрыть.

– Я… я тоже… Давайте сразу, – засуетился Бережков, даже в глазах его появился блеск. – Чтоб никаких там… инсинуаций.

– Тебя взяли в очень красочном интерьере, в недвусмысленной ситуации, отягчающих обстоятельств – выше крыши… Отпечатков полно. И все понимают…

– Чего тут красочного? – Бережков дернулся, звякнули наручники. – Ворвались грязными ногами на чистую простынь… Красота, нечего сказать! Хоть бы выражения выбирали!

Либерман сделал паузу, набрал в грудь воздуха, потом усмехнулся, выдохнул:

– Думаю, и ты тоже понимаешь, что при таком раскладе, пожалуй, изображать умопомрачение – единственный выход, шанс, соломинка для тебя. Чтобы не получить пожизненное… Другого пути просто нет. Но изображать шизофрению или маниакально‑депрессивный психоз при их отсутствии – невозможно. Мы тебя очень быстро расколем.

– Ну да, ну да… А вы что‑нибудь умеете, кроме того как колоть? Я вам что, полено?! Другие бы извинились за вторжение, а вы еще и угрожаете. Хороши доктора, нечего сказать!

Когда он произносил свою тираду, я внимательно всматривался в его немного раскосые, увеличенные линзами очков глаза. Иногда неискренность при плохом актерском мастерстве можно уловить именно в минуты наивысшего эпатажа. И снова мне показалось, что я где‑то видел и эти оттопыренные уши, и эти линзы. Правда, наручников на запястьях тогда не было…

– Что ж, раз ты предпочитаешь играть в игру… – Либерман развел руками. – Изволь. Только потом, чур, не обижаться!

– Так как насчет моих больных? – невозмутимо уточнил Бережков. – Я до вашего появления вашему коллеге как раз втолковывал…

– Не волнуйтесь, Константин Аркадьевич, ваших больных развезли по другим клиникам, – подчеркнуто сухо продекламировал Давид Соломонович, – их состоянию ничего не угрожает. Лучше скажите, по какому адресу вы прописаны?

– Макар Афанасьевич снял для меня квартиру на улице Гагарина, – спокойно сообщил Бережков, словно и не было предыдущей словесной перепалки. – Дом сто шестнадцать, квартира восемьдесят восемь.

– Извини, Константин, а этот Макар Афанасьевич, он кто? – уточнил Либерман, кое‑как успев записать адрес. – Родственник? Наставник? Коллега по работе?

– Директор сердечно‑сосудистого центра, естественно, – Бережков снял очки и удивленно уставился на моего шефа. – Вы не знаете профессора Точилина? Это уже совсем… ни в какие ворота. Я у него работаю, между прочим! На втором посту медбратом. Он далеко не каждого берет в свою клинику, желающих знаете сколько?! Очередь! Легион! Это человек… космических масштабов. Я личность его имею в виду.

Интонация сидящего напротив была такой убедительной, что в глубине души у меня шевельнулось чувство стыда из‑за того, что я не знаю такого уважаемого человека. Но я действительно его не знал! Думаю, как и коллеги, сидящие рядом.

Ошибку следовало исправить.

– Где его можно найти, чтобы познакомиться? – поинтересовался я. – Как с ним пообщаться?

– Это еще зачем? – насторожился Константин. – У него много дел, отвлекать его не стоит. Сейчас он, наверное, оперирует в центре, потом у него с двух часов консультации. Потом…

– Может, ты знаешь его домашний адрес? – перебил Либерман. – Чтобы не отвлекать его во время работы, мы бы могли… Во внерабочее время.

– В отдел кадров обратитесь на пятом этаже центра, – махнул рукой Бережков, – там вам подскажут.

– А вчерашний день ты хорошо помнишь? – включился в разговор каратист. Оказывается, он обладал высоким, почти женским голосом. – Что вчера с тобой случилось? Как ты оказался здесь?

– Разве такое забудешь! – с укоризной взглянув на него, Бережков водрузил очки на переносицу, положил подбородок на кулаки, локти упер в стол и начал медленно вспоминать. – Я пришел на работу в ночную смену, поставил капельницу… больной с аортальным пороком, разложил таблетки по ячейкам, напомнил, кому завтра с утра на рентген…

– Как же в ночную, когда полиция накрыла вашу «клинику» днем, – усмехнулся Ираклий, перевернув напечатанный на принтере лист. – Здесь четко зафиксировано…

– Мне‑то лучше знать! – спокойно отреагировал Бережков, продолжая рассказ. – И только я решил сходить попить чайку, как ворвались какие‑ то бойцы в камуфляжных костюмах, наследили, устроили погром в отделении, бедняжке Федорчук из шестой палаты даже голову разбили прикладом, забрызгали мне очки кровью. Я уж не говорю про то, что был нарушен санэпидрежим!

О, это незабываемое чувство, когда больного после нескольких наводящих вопросов начинает «нести» туда, не знаю куда, и он отправляется искать то, не знаю что… У кого‑то из коллег сосет под ложечкой в такие минуты, у кого‑то появляется металлический привкус во рту, у меня же, как у автомобилиста со стажем, возникает ощущение, что машина наконец «села» колесами в продавленную колею, из которой выедет не скоро.

Бережков кипятился, отчаянно жестикулировал, а мы, кивая и поддакивая, пытались как‑то уложить те или иные его фразы, жесты, гримасы в прокрустово ложе синдромов и симптомов.

– Вы говорите, что развезли по клиникам? – почти кричал Бережков. – Кто развез? Я видел – ни одной «Скорой» у центра не дежурило, никаких сирен не звучало! Только машина с решетками, где повезли, кстати, меня! Кто у больной из второй палаты капельницу с поляризующей смесью убрал вчера? Я точно помню, там полфлакона оставалось! А из пятой палаты надо было готовить к операции аортокоронарного шунтирования. Анализы взяли? У нее, по‑моему, со свертываемостью проблемы. Возможно, камуфляжные ребята и владеют техникой…

– Хорошо, Костя, ворвались люди в камуфляжных костюмах, – прервал Либерман поток ненужных подробностей. – Дальше что было?

– Что‑что! Начали гавкать, рявкать… Руки назад, мордой в пол, браслеты… Ничего хорошего, я вам скажу, – насупился он, опустив глаза. – Заломили мне руки назад, надели наручники… Звери, не люди! Что с них взять, у них приказ. Один как заедет прикладом в висок больной – у той мозги наружу.

Здесь было все ясно, вектор обсуждения стоило поменять, и я спросил:

– Давно ты работаешь в сердечно‑сосудистом центре?

– Почти год. До этого работал в пансионате для престарелых, где, кстати, директором был Макар Афанасьевич, – затараторил он, легко сменив одну тему на другую, словно перепрыгнув через лужу. – Коллектив там дружный, веселый, все праздники вместе, выезды на природу. Как это сейчас называется – корпоративы. А когда Макару Афанасьевичу предложили возглавить только что открывшийся сердечно‑сосудистый центр и он ушел, стало так грустно… Он меня потом, собственно, и переманил к себе. Место подготовил. Я долго думал, переходить или нет… Не люблю таких перемен, знаете ли, консерватор по натуре. Люблю, чтоб все текло своим чередом и ничего не менялось…

– Я правильно тебя понял, – решил уточнить я, прервав Бережкова. – Макар Афанасьевич каким‑то неведомым образом переквалифицировался в кардиохирурга? До этого был директором пансионата, а стал руководить сердечно‑сосудистым центром и оперировать?

Он помолчал какое‑то время, потом улыбнулся, мотнув головой, словно раздражаясь, дескать, я же говорил, сколько можно повторять?!

– Вот, слушаю я вас… Вы хоть представляете, о каком человеке идет речь?! Всегда поражался его способностям, – начал он негромко, как бы исподволь, – его неиссякаемой энергии, трудолюбию. Сколько в нем всего – не пересчитать. Для него, например, остаться на дежурство, а потом с утра снова работать – ничего не стоило. Мне бы потребовался целый день, чтобы отоспаться, а он – как огурчик. Оперирует, не щадя себя. А ведь со здоровьем у него проблемы.

– Кто направлял больных вам в стационар? – сухо поинтересовался мой шеф.

– В нашей клинике были только те больные, которых лично направлял Макар Афанасьевич. Он их сам и доставлял, без всякой «Скорой». Эту помощь пока вызовешь, пока дождешься – сто лет пройдет… А Макар Афанасьевич ждать не мог, он душой и сердцем болел за каждого больного.

– Как же он их доставлял? – постарался я удивиться как можно натуральней. – На своей машине, что ли? И как в таком случае узнавал про новых… нуждающихся в лечении?

– Как узнавал? Сердцем чувствовал, что там или здесь кому‑то плохо. А доставлял по‑разному, – Бережков прищурился, как бы припоминая. – В зависимости от запущенности случая. Кого‑то, случалось, и на руках приносил. Если человек умирал, надо было срочно что‑то предпринимать…

Слушал я Бережкова, а в глубине шевелилось что‑то сродни жалости к самому себе. Такая у тебя, доктор, профессия: пациенты валят на тебя всякую ахинею килограммами, центнерами… А ты слушай и отсортировывай – что похоже на правду, а что – первосортный бред. Но это так, сноска.

– Ты не мог бы описать его, Макара Афанасьевича, какой он? – допытывался Либерман. – Рост, волосы, полный или худощавый… Какое лицо у твоего шефа? Круглое, продолговатое? Нос большой, вздернутый, с горбинкой? Глаза карие, голубые, серые… какие? Может, есть борода и усы?

– Ростом выше среднего, седую шевелюру обычно сзади резинкой перехватывал, – начал бойко Бережков, но к концу фразы почему‑то сник. – Да что описывать, портрет профессора Точилина в вестибюле центра висит, в отделе кадров можете фотографию попросить… Это настолько известный человек, что спрашивать о его внешности как‑то… Вы в интернете наберите – «профессор Точилин» – и всего делов!

Он уставился в окно, сделав вид, что для него сейчас нет ничего интереснее того, что происходит там.

– Ты примерял когда‑нибудь его вещи, – спросил я как можно будничней, незаметней, – его одежду, обувь?

– Вы что! – вмиг утратив интерес к заоконной жизни, он уставился мне в глаза. – Да как вы смеете! Считаете, я этот… фетишист? Зачем мне надевать его вещи? С чего вы взяли? У меня есть свои вещи для этого! И халат, и костюм. Отдельный шкафчик. У Макара Афанасьевича свой, у меня – свой. На замок закрывается. Все чики‑пуки!

– Сколько ему лет? – спросил каратист, которого шеф представил как Ираклия Борисовича. – Судя по твоему рассказу, он должен быть близок к пенсионному возрасту.

Услышав про пенсию, Бережков напрягся, заиграл желваками.

– Ну да, ну да… Пенсионерами мы никогда не будем, не дождетесь! Останемся навсегда молодыми, перспективными, подающими надежды.

Мне показалось, что описания внешности шефа нам сегодня не дождаться, поэтому решил снова сменить тему.

– Скажи, Костя, а как ты добирался до работы?

– Макар Афанасьевич всегда заезжал за мной на своем «мерседесе», – незатейливо пояснил он. – Подъедет к дому, посигналит, а я уже одет, уже готов, жду его. И так – каждое утро.

– А если у него, как ты говоришь, дежурство…

– Никакие дежурства не могли ему помешать заехать за мной! – В его голосе появились капризные нотки, словно я поинтересовался у ребенка, было ли такое, чтобы мама из детского сада вовремя не забирала его. – Тоже мне скажете! Дежурство… Никогда такого не было, он заезжал за мной всегда!

– Он сам управлял машиной? – снова подключился Ираклий. – Или, может, у него был водитель? Главврачу ведь полагается…

– Был одно время, – заулыбался Бережков, кивая. – Димоном звали. Только Макар Афанасьевич его уволил после того случая на загородной трассе. Ну, помните, еще в газетах писали.

– Что за случай, расскажи, – встрепенулся Либерман, многозначительно взглянув на нас с Ираклием. – Может, и писали, да только мы с коллегами не читали.

– Ну да, ну да, не читали… – усмехнулся Бережков. – Поверил я вам, как же… Ехали мы после встречи с избирателями… И он превысил скорость, представляете, идиот! Везет кандидата в губернаторы, а скорость не соблюдает. Ну, гибэдэдэшники… тут как тут, за кустами притаились

Мне показалось, я ослышался, даже, кажется, ущипнул себя.

– Извини, на встречу с кем вы ездили?

– С избирателями, – несколько растерянно повторил Константин. – Макар Афанасьевич в прошлом году баллотировался на пост губернатора. Только не говорите мне, что вы и про это не слышали. Про это невозможно не слышать. Мы по области мотались – одна встреча за другой, одна за другой. И похожа одна на другую. Везде у людей одни и те же проблемы: кризис неплатежей, высокие цены, безработица, низкие зарплаты. Мы работали на износ…

Бережков начал перечислять города, в которых профессор Точилин встречался с избирателями, а я невольно отметил появившийся блеск в его глазах, румянец на щеках и ожившую мимику. Интересно, а происходило ли что‑то с ним без присутствия его шефа вообще? Существовал ли он вне этого тандема? Они ведь не сиамские близнецы!

– Хорошо, баллотировался Макар… Афанасьевич, – кивая, я легонько хлопнул ладонью по полировке стола. – А зачем он брал с собой тебя? Кто в это время вел больных, кто оперировал?..

– Он сделал меня своим доверенным лицом, – с гордостью отрапортовал Бережков, пропустив слова про больных мимо ушей. – Посвятил во все нюансы своей программы, пообещал, что в случае его избрания меня ждет пост министра здравоохранения области. Эх, славные это были времена! Жизнь наполнялась хоть каким‑то смыслом!

Костя зажмурился, вспоминая подробности этих самых времен.

– Мы, кажется, остановились на том, что Димон, как ты говоришь, – попытался я продолжить разговор, – превысил скорость, и вас остановил гибэдэдэшник, когда вы возвращались после встречи с избирателями. Вас в машине, как я понял, было трое? Макар Афанасьевич, ты и водитель?

– Почему трое? – Бережков резко открыл глаза и даже чуть привстал от негодования, дескать, за кого вы нас тут с Макаром Афанасьевичем держите?! – С нами ехал представитель местного отделения партии, сейчас не припомню, какой, честно говоря. Он спал на переднем сиденье. Макар Афанасьевич еще называл его то ли идеологом, то ли комиссаром.

Другой бы на моем месте, наверное, почувствовал себя политически близоруким, возможно, стало немного стыдно от того, что он не помнит и этой предвыборной кампании, и кандидата на пост губернатора по фамилии Точилин.

Другому, но не мне.

– Хорошо, значит, четверо вас было. Димон превысил скорость, и гибэдэдэшник выписал ему штраф?

Бережков снисходительно улыбнулся:

– Ну да, ну да, штраф… Какой может быть штраф, когда в машине Макар Афанасьевич! Нет, этот крысолов вначале, само собой, наезжал со своим радаром, мол, летите, на знаки не смотрите. Удостоверение, страховка, то, се… Зря, что ли, он бежал из кустов, чуть фуражку ветром не сдуло! Но тут из машины появился Макар Афанасьевич со своим мобильником, и все пошло совсем по другому сценарию. Один звонок начальнику ГИБДД области, тот попросил передать трубочку этому крысолову, и через пару минут все было чики‑пуки. Мы продолжали путь. Нас ведь ждали больные, которые нуждались в помощи. А тут какой‑то бегун на короткие дистанции, вояка с жезлом нас тормозит, понимаешь…

Телефонный звонок заставил его вздрогнуть и прервать монолог на полуслове.

Либерман взял трубку, буркнул в нее короткое «Понял. Заканчиваем» и положил трубку на место.

Я взглянул на часы и чуть не крякнул: мы проговорили с подозреваемым больше часа. Для первой беседы более чем достаточно.

Пусть сумбурно, перепрыгивая с одного на другое…

Но поговорили!

– Костя, мы пока с тобой прервемся, – Либерман не спеша поднялся, положил мне руку на плечо. – Завтра с тобой беседовать будет Илья Николаевич. Это один из наших лучших специалистов. Все, о чем он спросит, ты расскажи ему подробно…

– Как? Вы уже уходите? – Бережков внезапно рванулся вперед, вытянув в нашу сторону руки в «браслетах». – Вы же медики, настоящие врачи, я это чувствую, чувствую! Вы должны меня выпустить отсюда. Вы меня бросаете? У меня больные, которые не могут ждать. Некоторые из них могут умереть в любой момент. Пусть меня вернут как можно скорее в клинику. В психушке мне не место!

– Хорошо, хорошо, – закивал я, следя за тем, чтобы быть вне его досягаемости. – Я поговорю обязательно. Константин, ты напрасно так расстраиваешься…

– Вы не можете… – он распластался перед нами на столе, потом скатился с него на пол. – Я здесь сгину, погибну. Здесь я никому не нужен, здесь…

В этот момент в кабинет вбежали охранники и скрутили Бережкова. Все это время он ревел, рычал, брызгал слюной. Был момент, когда его буквально волокли за под мышки.

Цепляясь за все, что можно, он сопротивлялся до последнего.

– Пару кубиков седуксена внутримышечно, – сказал я подбежавшей медсестре. – Остальное распишу чуть позже.

– Приехал майор Одинцов, – проинформировал нас с Ираклием шеф, едва в коридоре стихли крики Бережкова. – Илья Николаевич, возьми его на себя, пожалуйста. Мне пора на кафедру. Значит, объясни, что необходима стационарная экспертиза в течение месяца, заключение мы подготовим сегодня же, подпишемся. Да, кстати, познакомься, это Ираклий Борисович Цомая, пишет кандидатскую по психопатиям, собирает материал.

Мы с доктором обменялись рукопожатием, и вскоре я остался в кабинете один. Правда, ненадолго. Примерно через минуту в проеме дверей нарисовался тот самый майор, что вчера задержал Бережкова в одном из подвалов городской окраины.

– Вы что, с ним один беседовали? – поинтересовался Одинцов после того, как представился. – Я думал, комиссия…

Мне пришлось долго объяснять, почему коллеги покинули меня.

– И каково ваше мнение, доктор? – задал он наконец сакраментальный вопрос.

– Случай сложный, – уклончиво начал я. – Скажу лишь, что это наш пациент. Мы берем его. Понаблюдаем, дальше видно будет.

– Понимаете, дело… – он долго подбирал подходящее слово, – резонансное, советую посмотреть двухчасовые новости, и все поймете. Готовьтесь к атакам журналистов. Сейчас главное – определиться, этот Бережков нормален? Как к нему относиться?

Поймав меня в фокус, майор не собирался выпускать из прицела до тех пор, пока я не вынесу свой вердикт. Окончательный, не подлежащий обжалованию.

– Могу ответить только после стационарной экспертизы. Через месяц, примерно. Заключение будет готово позже. Больше пока ничего не скажу. С выводами повременю, но, по‑моему, на матерого маньяка он не тянет. У этого Макара Афанасьевича, его руководителя, гораздо больше шансов им оказаться, чем у… нашего горе‑лекаря.

В этот момент у меня в мозгу вспыхнуло: а почему бы нашего злодея не назвать Лекарем? Кажется, во всех детективных романах у маньяков были клички, как‑то их характеризующие. Пусть наш будет Лекарем. Долгим будет наш «роман» или коротким – посмотрим, а кличка у маньяка уже есть. И неплохая, по‑моему!

– Скажите, вы уверены в этом, доктор? – как‑то сурово спросил майор.

– В чем? – не сразу сообразил я, отвлекшись от своих мыслей.

– Ну, что этот… как его… Бережков не похищал женщин, а похищал их Макар…

– После одной беседы? – удивился я. – Ни в чем я не уверен, высказываю только предположения. Сейчас – ничего определенного, все после стационарной экспертизы.

– Но какие‑то предварительные выводы есть?

– Предварительный алгоритм их поведения я только что изложил: Макар женщин похищал и как‑то доставлял в подвал, а наш… Лекарь за ними – типа надсмотрщика. Этого… директора сердечно‑сосудистого центра надо срочно искать.

– Может, он пыль пускает вам в глаза? Вчера нам все уши прожужжал про этого Макара, сегодня – вам. Признаюсь, у нас пока ни одного кандидата нет на эту роль…

– Может, и пыль пускает. Но выбора у нас нет. Время покажет.

– Хорошо, я понял. Изучайте его вдоль и поперек. Когда еще мы доберемся до Макара – неизвестно.

– Разумеется, имя и отчество у Макара может быть другим. Но это ничего не меняет.

– Понимаю. Еще бы узнать, что он за овощ. Его никто никогда не видел, в этом все дело! А вы, насколько я понял, пока никаких конкретных зацепок не даете. Нам бы хоть какую‑нибудь мало‑мальскую… Короче, мы очень надеемся, что вам удастся из этого Бережкова что‑то выудить.

– Можно предположить, что Макар связан с медициной. Более того, – вставил я как заправский оперативник. – Сейчас, когда вы взяли Бережкова, жизнь пленниц, которые восстанавливаются в стационаре, в опасности, следует выставить охрану. Ведь они – свидетельницы! Если наш маньяк имеет отношение к медицине, то может спокойно проникнуть в любое учреждение здравоохранения.

– Это наша головная боль, доктор, не волнуйтесь, – перебил меня майор, рубанув ладонью воздух. – Вряд ли маньяк будет пытаться проникнуть в больницу. Думаю, пленницы не представляют опасность для него. Если его кто‑то и видел, то – убитая. Перед самой смертью. У двух других глаза были завязаны. Они ничего не видели, были в полной темноте наверняка с момента похищения и до момента освобождения. Как слепые котята, без преувеличения.

– Дикость средневековая, – вставил я. – Так и ослепнуть можно.

– Вы не забыли, – майор начал манипулировать пальцами перед самым моим носом, по‑видимому, чтобы я надежней усвоил его слова. – Их вообще‑то никто не собирался отпускать живыми. Если бы мы не нагрянули… Короче, вы хотите сказать, что мы взяли вчера, скорее всего, овцу, а никак не пастуха. Хотя были уверены, что это пастух и есть. И теперь задача номер один – найти пастуха. Ну‑ну…

Как‑то не хотелось заканчивать разговор на безысходной ноте, и я заметил:

– Так ведь не на свободу же я предлагаю выпустить! Овцу‑то!

– Понятно, что не туда, – вздохнул он, грузно поднимаясь из‑за стола.

– Кстати, чуть не забыл, – спохватился я. – У той женщины, которую убили, голову которой молотком… Как фамилия? Не Федорчук, случайно?

– Нет, не Федорчук, – развел руками майор. – Синайская. У нее осталась восемнадцатилетняя дочь.

Я открыл блокнот, чтобы записать.

– Последняя деталь, доктор, – заметил майор, собираясь уходить. – Как‑то очень странно, но мы в подвале не нашли ни одного сотового телефона. Ни того, что принадлежал бы Бережкову, ни тех, что принадлежали бы женщинам. Искали тщательно, но не нашли. И в мусорных контейнерах, расположенных поблизости, тоже.

– Да, согласен, странно, – согласился я.

Мы обменялись рукопожатием, он пообещал держать меня в курсе относительно поисков сообщника.

Лекарь

Воспоминания похожи на тени. Легко скользя за тобой по жизни, они то и дело дают о себе знать. То мелькнувшим в толпе лицом, то знакомой до боли мелодией из открытого окна проехавшей иномарки, то терпким запахом, что принес с собою ветер.

Вот и сейчас: увидев свадебную церемонию возле Дворца культуры, как запрограммированный, я сбавил скорость. Втиснувшись между двумя «мерсами» – белым и черным, – заглушил мотор и вышел из машины.

Казалось бы – ехал обедать, и вдруг… Словно гигантским невидимым магнитом притянуло.

С чего бы, доктор? Захотелось вдохнуть свадебного веселья, окунуться в суету букетов, шампанского, напутствий? Тебя сюда никто не приглашал, и без тебя хватает народа.

Приткнулся сбоку, закурил… Вдруг кто‑то примет за дальнего родственника, но, скорей всего, просто не заметят.

Обычное дело: пермяк женится на пермячке, рождается семья.

Было ли все это в твоей жизни, Корнилов? Может, приснилось?

И выкуп невесты, и кольцо на безымянном пальце, и фотовспышки, и разукрашенная лентами старая родительская «волга» с озорным пупсом на капоте. И смеющаяся счастливая Элька у тебя на руках. Ее волосы заслоняли видимость, будто скрывая вас от посторонних. Из их плена не хотелось освобождаться. Только ты и она, вдвоем.

Ты готов был кружиться с ней до тех пор, пока руки сами не разогнутся. Знал, что держишь не только свою невесту, но и будущего ребенка. Точно знал! Это было непередаваемо!

Того самого ребенка, которого сегодня нет.

Сегодня ничего нет: ни семьи, ни детей… Все в прошлом.

Затушив окурок, я поспешил к своей машине. Хватит, Корнилов, хорошего помаленьку. Обеденный перерыв скоро закончится, а у тебя во рту, кроме табачного дыма, с утра ничего не было.

Федорчук, Синайская…

Когда я вышел на крыльцо кафешки, ощущая приятную тяжесть в желудке, фамилии крутились в моей голове, словно кассеты на старом магнитофоне. Нет, навскидку их, конечно, не вспомнить, но та естественность, обыденность, с которой первая из них слетела с губ Лекаря пару часов назад, подсказывала, что это не просто набор звуков.

Откуда взялась Федорчук? В голове маньяка сработала одна из ассоциаций. Скорее всего, та, что прочнее других. Он не мог в мгновение ока выудить фамилию с потолка или сконструировать из воздуха. Ее обладательница когда‑то существовала в его жизни, кратковременно или на протяжении нескольких лет – сложно сказать.

Стоп! Разбили голову прикладом… Я застыл перед раскрытой дверцей своей «тойоты», словно не узнав машину изнутри.

Женщине молотком раскололи череп, случилось непоправимое, и это в памяти Бережкова зафиксировалось практически без изменений, под своим реальным названием, соответствующим действительности. Что это значит? Безобидно промелькнувший в его сумбурной речи нюанс, поначалу не обративший на себя внимания, на самом деле не укладывался у меня ни в одну из диагностических корзин. Если голову бедняжке расколотил он, то фраза про приклад омоновца звучит как нелепая попытка отвести от себя подозрение. Это попахивает стопроцентной адекватностью!

С другой стороны, что ему еще оставалось делать, если череп у бедняжки уже раздроблен. Не склеишь, не скроешь, по‑другому никак не назовешь. Не плита же рухнула ей на голову!

Да, доктор, следует признать, Лекарь оказался не такой уж пустышкой. С ним дальше необходимо работать и работать.

Итак, факты, от которых следовало отталкиваться: кибермальчики в животе, тетка Тамара, у которой периодически гостил Бережков, и пансионат для престарелых, где работали Костя и Макар Афанасьевич. Именно оттуда произрастает их странная дружба. Странная – это мягко сказано! Наконец, сердечно‑сосудистый центр, расположенный в подвале, и его загадочный директор.

Что касается двух пленниц, оставшихся в живых…

Дай бог, чтобы восстановилось не только их соматическое здоровье, но и психика не пострадала. Как только их состояние более‑менее стабилизируется, надо обязательно их навестить, побеседовать. Я был уверен, это многое прояснит в сумрачном деле.

– Ну, как, успокоил майора? – первым делом поинтересовался Либерман, когда вечером вернулся с кафедры.

– Я честно старался, но у меня, кажется, не очень получилось.

– Шизоидность у парня налицо, дальше разберешься… Дело в другом: мне уже звонили с телевидения и из прокуратуры. Наверняка будут и тебе звонить. Журналюги – народ дотошный…

– С телевидением понятно, – раздумчиво произнес Немченко, перекладывая истории болезни с одного места на другое. – А прокуратуре что понадобилось?

– Тут все не так просто, – Либерман поднялся с кресла, заложил руки за спину и начал привычно курсировать по ординаторской. – За сутки у них, грубо говоря, все перевернулось с ног на голову. Вчера они, ни много ни мало, взяли маньяка. Думали, все, перекрыли кислород. Кстати, взяли совершенно случайно. Этот подвал не входил первоначально в их планы. Это о чем говорит?

– О том, что место для подвала было выбрано со знанием дела, – высказал догадку Немченко, – а подходы‑подъезды к нему тщательно законспирированы. Не подкопаешься, короче.

– Верно, что в конечном итоге говорит о неслабом мозговом центре, который руководил всей этой жутковатой авантюрой. Так вот, уже вчера вечером у них закралось подозрение, что взяли они не совсем того. Он им мозги прополоскал неплохо. А ты сегодня, Илья Николаевич, еще водички на эту мельницу подлил. Примерно целое ведро выплеснул. Короче, все идет к тому, что работы еще непочатый край. Поэтому они и названивают…

– Вероятно, просят о содействии, – предположил я. – Так как Бережков – единственная ниточка к этому Макару Афанасьевичу. Так?

– В общем и целом, – одобрительно кивнул Либерман. – Только не о содействии, разумеется. Это было бы уж слишком. Формулировка звучала примерно так: если вдруг мы наткнемся на важную деталь в беседе с Бережковым, то обязаны ее довести до следователя.

– Как мы узнаем, – поинтересовался Артем, – что деталь важная?

– Поставим себя на место следователя и узнаем, – мигом отреагировал Давид Соломонович. – Как известно, загрузив его нейролептиками, мы можем стереть из его памяти то ценное, что может помочь им – подчеркиваю, не нам! – в поиске и поимке настоящего маньяка.

– Почему мы должны решать их задачи? – раздраженно взмахнул рукой Немченко, словно это ему предстояло их решать.

– Задачи в данном случае у нас общие. Кстати, решаешь их не ты, Артем Федорович. Задача целиком ложится на отнюдь не хрупкие плечи Ильи Николаевича, – Либерман повернулся ко мне и похлопал меня по плечу. – Выудить из Бережкова необходимую информацию, не прибегая пока к нашей традиционной тяжелой терапии, примерно так она звучит. Инсулин и электросудорожная пока исключаются. Кстати, почему ты так уверен в том, что женщин похищал именно Макар, а не он?

– Во‑первых, совсем не уверен, лишь предполагаю, – я поднял и развел в стороны руки, как во время матча судьи обычно сигнализируют о том, что нарушений не было, игра продолжается. – Так майору и сформулировал, кстати. Во‑вторых, мне показалось, что мыслительные алгоритмы Лекаря таковы, что самостоятельно без Макара он…

– Прости старика, – Либерман, закашлявшись, схватил меня за руку. – Чьи алгоритмы? Лекаря?

– Да, я такую кличку приклеил Бережкову.

– А что, интересно, – шеф почесал в затылке. – Будем отныне его так звать, значит. Посмотрим, приживется ли.

– Так вот, – продолжил я. – Этот Лекарь многоходовую комбинацию похищения, я считаю, не осилит. Чтобы при этом не попасться. Подчеркиваю, это предположение, не более!

Немченко поднялся с дивана, на котором сидел, и, теребя бороду, направился к выходу. У самой двери задержался.

– Я, конечно, не присутствовал при допросе… Но, прослушав диктофонную запись, полностью поддерживаю версию Корнилова. Похищал, по‑моему, кто‑то другой. Скорее всего, этот Макар и похищал.

Сказав это, Артем вышел из ординаторской.

Камушки в горсти

– Скажи, Костя, ты любишь глядеть на огонь? Какие мысли у тебя при этом возникают? Может, какие‑то ощущения появляются?

– В детстве когда‑то… мне больше всего на свете хотелось, чтобы меня приняли в компанию наших дворовых ребят. Родителям было, в общем, по барабану – где я, что со мной… Я жил у тетки, но фактически был предоставлен улице, то есть самому себе. Пацаны эти всегда… ходили вместе, летом загорали на крыше пансионата, а зимой делали зацепы. Так вот… мне хотелось все это делать с ними.

Сегодня Бережков казался медлительным, заторможенным. Во всяком случае, в начале разговора. Я даже подумал, не переборщили ли мы с транквилизаторами, перелистал назначения. Но потом он разговорился.

– Что этому мешало?

Я задал вопрос, зная ответ наперед. Как правило, в детстве и отрочестве будущих шизофреников можно отличить от сверстников либо по замкнутости, отчужденности, медлительности, либо по импульсивности и взбалмошности. И то, и другое в компаниях не приветствуется. Таких сторонятся или побаиваются. Из этого, конечно, не следует, что все подростки, обладающие этими качествами, становятся в будущем шизофрениками. Окончательный диагноз, как поется в одной известной песне, ставит жизнь, и к другому врачу не пойдешь. Но это так, сноска.

– Чтобы меня приняли… за своего и взяли с собой, – начал вяло объяснять он, – мне предстояло пройти гремучий экзамен – пока горит спичка, удержать в зажатом кулаке уголек из костра. Я всякий раз кричал, не выдерживал, уголек выпадал из руки. А они методично считали, потом ржали хором над моими страданиями. Мне было очень больно, а они смеялись. Как я их всех ненавидел! Как я мечтал всем отомстить! Правда, не знал, как это сделать.

– Ты хотел одновременно и в компанию попасть, и отомстить своим обидчикам? Но, чтобы отомстить, надо было попасть к ним, верно?

– Вот именно! Я не представлял другого пути, кроме как экзамен этот идиотский выдержать. Во что бы то ни стало. Это уже потом я сообразил, что пацаны просто не хотели меня брать к себе. Я даже знал – кто больше всех не хотел. Лидер ихний, Чалый. То ли это фамилия, то ли кликуха такая была у него, не суть… Я так и не смог этот уголь удержать. И с тех пор каждый раз, как я вижу костер, мне кажется, что я выгребаю из самой его сердцевины горячий уголек и, сжав зубы, хватаю его ладошкой. Поэтому я не люблю костры. Хоть большие, хоть маленькие. И огонь вообще.

– Но с компанией этих ребят, – предположил я, – просто так дело не кончилось?

– Нет, не кончилось, – буркнул Лекарь, глядя в одну точку на полу. – Не могло просто так кончиться. Сейчас не помню подробности, но как‑то они взяли меня с собой делать зацепы. Это когда из закаленной проволоки делается такая штука метра полтора длиной, на одном конце петля, чтобы держаться, а на другом крюк. Зимой, когда гололед, неповторимый кайф – зацепиться этим крюком за бампер какой‑нибудь машины, «газели», автобуса и мчаться, скользить, пока водила не заметит.

– Но это ведь опасно!

– А кому тогда, в девяностые, было легко? – неожиданно отреагировал Лекарь. – Меня ведь что распирало: многие и за машиной боялись мчаться, и тест с горячим углем не проходили, и вроде как были своими, приближенными к Чалому. А я зацепы делал ювелирно, не боялся нисколько, но пройти тест с углем не мог… Да мне равных в зацепах не было! И это казалось жуткой несправедливостью, я горел желанием доказать, прижать всех недовольных. И прежде всего этого Чалого, конечно. Машину могло занести, она могла затормозить – ты каждую секунду должен быть начеку. Чудовищный риск! Очень опасное дело, эти зацепы.

– Я правильно тебя понял: с одной стороны, ты их ненавидел всех, и прежде всего – Чалого. С другой – для тебя не было большей награды, чем влиться в их команду? Чтобы они, как ты выражаешься, приняли тебя за своего?

– Ну да, примерно так, – кивнул он, виновато улыбнувшись, – такое вот невозможное сочетание.

– И вот, – напомнил я ему, – как‑то тебя взяли на это дело…

– Я тот зимний вечер в деталях помню, как сейчас. Как мы уцепились за последний грузовик, правда, не помню почему, но нас оказалось двое… Тех, кто смог, глотая выхлопы, удержаться. Я и Чалый. Мы неслись на приличной скорости. Орали, как поросята недорезанные. Такого кайфа я не испытывал ни до, ни после.

– Вы орали, – удивился я. – А водитель не слышал?

– Раз не остановился, – махнул он рукой, дескать, незачем по пустякам прерывать такой захватывающий рассказ. – Значит, не слышал. Может, у него музыка гремела в кабине, мы ведь не знаем! Потом я понял, что победитель должен остаться один. Двое – это слишком много. Мы не должны были финишировать вдвоем! На одном из поворотов я изловчился и выбил ногой крюк Чалого из буксировочного паза. Тот кубарем укатился под колеса сзади ехавшего самосвала и погиб. А я уехал.

– Так спокойно и уехал? И водитель не остановился?

– Ну да… Мне… кажется, – протянул он, прикрыв на мгновение глаза, – я даже слышал, как хрустели его ребра. Я не думал, что получится, но получилось. Как ни странно, мне ничего не было – никто ведь не узнал, что Чалый отцепился не просто так. Мне все сошло с рук. Чики‑пуки. Были допросы в милиции, тетка вся исходила желчью, мол, говорила я тебе, предупреждала… А что толку!

– И тебя не мучила совесть, ты потом не раскаялся? У него могли родиться дети… Он мог кем‑то стать в этой жизни…

– Еще как мог! Я ни на йоту не сомневаюсь в этом. Только не старайтесь, я вас понял с первого раза, – усмехнулся Лекарь. – Я даже знаю, что отсутствие раскаяния – это один из признаков психопатии по американской классификации Хэра. Но не буду себе приписывать то, чего не было.

Я откинулся на спинку кресла. Он знает «Перечень психопатических черт» Роберта Д. Хэра – или сокращенно ППЧ. Мне не послышалось? Что это – сюрприз? Заготовка?

– Ты знаешь этот перечень?

– Макар Афанасьевич как‑то дал почитать методичку, – пояснил он, словно это был модный детектив или боевик. – Я и заинтересовался…

Вот это кульбит! Он не мог предполагать, что разговор «вынесет» нас к этой методичке. Выходит, Макар Афанасьевич существует. Жаль, не хотелось бы. Но это так, сноска.

– Итак, мы говорили о раскаянии! – продолжил я.

– Так вот, не было его. Стопудово! Умом я все понимаю, но тогда не раскаивался нисколько, уж очень был зол на Чалого и на всю компанию. Они, по сути, хором издевались надо мной, в каком‑то смысле насиловали меня. Хладнокровно глазели, как я терпел адскую боль, и умирали со смеху, когда я не удерживал этот самый уголек в своей ладони. Они выжгли мои линии Жизни, Любви, Сердца…

Он раскрыл ладонь, на которой я ничего особенного не увидел, но сочувственно кивнул, дескать, понимаю…

– Сожалею, Константин, – покачал я головой, – но в юности мы все максималисты, ты мог отказаться от этой затеи, никто тебя на аркане в компанию тех подростков не тянул. А то, что ты сделал, пусть не преднамеренное, но убийство.

– Ну да, ну да… Сейчас вы начнете меня воспитывать… Короче, вы спросили, люблю ли я смотреть на огонь. Отвечаю: нет, поскольку в памяти сразу всплывают эти подробности, гогот толпы, а ладонь начинает зудеть, как будто ее чем‑то стягивает. Не люблю!

– Тебе повезло, но на этом твои везения не кончились, так?

– По‑разному случалось, фортуна – бабка капризная, то передом повернется, то задом. Но в одном вы правы, какое‑то время после того случая мне действительно везло. Пацаны даже шутили, мол, Бережок, крутой больно, с него вода как с гуся скатывается.

– Как тебя звали пацаны? – поинтересовался я. – В этом возрасте обычно всем дают клички, разве нет? У тебя разве ее не было?

– Была. Бережок, Фуфырик… Насчет Фуфырика – почему, не знаю. Дело не в этом, Илья Николаевич, – мой собеседник встрепенулся, искоса взглянул на меня и угрожающе произнес: – Вы мне тут зубы‑то не заговаривайте!

– Что ты имеешь в виду?

– Как бы то ни было, но я двое суток отсутствую на работе не по своей воле, вы согласны?

– Конечно, не по своей, – кивнул я, предвидя, куда он клонит.

– Сегодня вы просите меня рассказать про огонь, завтра – про воду, не страдаю ли я гидрофобией. Потом на очереди клаустрофобия, затем – страх высоты…

– Не исключено, а что в этом предосудительного?

– Предосудительного – ничего, но что я скажу Макару Афанасьевичу, когда предстану перед его светлыми очами, вернувшись из вашего… э‑э‑э… сомнительного заведения? Я не намерен говорить, что меня держали в психушке, это повлияет не только на мою репутацию, но и на репутацию всего центра. Вы мне какую‑то справку дадите? Не больничный, не выписку, не эпикриз, подчеркиваю, а именно солидную справку, чтобы у шефа даже подозрения, даже малейшего сомнения в ней не возникло.

– Послушай, Костя, а ты ведь можешь запросто позвонить Макару Афанасьевичу, познакомить меня с ним, и я объясню ему причину твоего отсутствия.

– Ага, как же я позвоню, – посмеиваясь, Лекарь покрутил пальцем у виска. – Я ж не лох, у меня сотовый забрали, а по памяти я его телефон не помню. Конечно, позвонить можно, я думал об этом. Это неплохой выход…

– Так, может, я сейчас позову санитаров, они принесут твой телефон. – произнося это, я внимательно следил за его мимикой. – И ты позвонишь. Согласен?

– Можно, – неуверенно кивнул он. – Валяйте, зовите санитаров.

Я не мог уличить его во лжи, хотя он говорил неправду. Я помнил, что сотовых при задержании не было обнаружено ни у кого: ни у Лекаря, ни у жертв. Но лгать мог лишь психически нормальный человек, сознательно извращая факты. Бережков верил в то, что санитар может принести ему телефон, поэтому мне ничего не оставалось делать, как спонтанно разрулить ситуацию.

Я взглянул на часы, сделал озабоченное лицо и цокнул языком:

– Как жаль, у меня сейчас прием в поликлинике начинается. Давай так, я как‑нибудь приду на беседу с твоим сотовым, и ты позвонишь своему шефу. Договорились?

– Как скажете! Просто я Макара Афанасьевича очень хорошо знаю, – перевел он дыхание, что не укрылось от меня, – он к тунеядцам и прогульщикам относится как к своим личным врагам.

«Интересно, – подумал я. – Почему он тогда тунеядцев и прогульщиков не тащит в подвал?»

Совсем еще ребенок

Я сидел в работающей машине и глядел, как дождинки падают на лобовое стекло, как стекают с него тонкими струйками.

Майский дождь, как правило, короткий. Как жизнь того же Чалого, например. Взять и выбить крюк длиной метр‑полтора из буксировочного паза. Возможно ли такое? А если попросить майора Одинцова провести следственный эксперимент? Не смеши, доктор, дело происходило зимой, ждать наступления заморозков тебе никто не позволит. Придется эту неопределенность пока оставить как аксиому.

Вдруг Бережков только хотел выбить… Но зачем ему выдумывать еще одну трагедию на свою голову?

Да, Лекарь, Лекарь… Чем глубже внутрь тебя, тем страшней. Завтра, пожалуй, следует начать с гендерной идентификации. Проще говоря, выяснить, как у тебя обстоят дела с женским полом. Или с мужским. Я вчера попытался вырулить на эту колею через вопрос об одежде Макара Афанасьевича, но получил вспышку, граничащую с агрессией.

Когда дождь понемногу стих, я выехал со стоянки и повернул в сторону проспекта Декабристов. Светофоры, пешеходы, лежачие полицейские… До боли знакомые реалии родного города ничуть не отвлекали, скорее – помогали сосредоточиться. Я и не отвлекался.

Еще вчера Лекарь нес бред, в котором, как ни ищи, – ни одного светлого промежутка. Сердечно‑сосудистый центр в подвале, оперирующий профессор, который до этого заведовал домом престарелых…

Сегодня его история с зацепами и раскаленными камешками бредом уже не выглядела, хотя ее запросто можно было выдумать.

Может, стоит зайти с другой стороны?

С другой стороны я зайти не успел – «зашли» в меня. Вернее, в мою машину. Удар в правую переднюю дверцу заставил резко затормозить, включить сигнализацию и выскочить из машины.

Вмятина на дверце была небольшой, но перспектива ездить с ней, объясняя коллегам и знакомым подробности, не прельщала. Я прикинул: задета только дверца, ремонт встанет тысяч в десять‑пятнадцать, не больше.

Метрах в пяти от моей «тойоты», утопая капотом в придорожных кустах акации, виновато помигивал габаритами темно‑синий «шевроле». Подойдя поближе, я разглядел за рулем совсем юную блондинку, которая сидела, откинувшись на подголовник и прикрыв ладонями лицо.

Рванув дверцу на себя, я понял, почему блондинка не спешила со мной увидеться: дверь заклинило. А стекло опустить хотя бы ради знакомства она не спешила. Понятно, что в этот момент она никого не хотела ни видеть, ни слышать. Ничего удивительного, окажись я на ее месте – вел бы себя точно так же.

После нескольких безуспешных попыток вызволить виновницу ДТП из западни я разглядел наконец ее лицо. Она к этому времени опустила руки от лица и взглянула на меня.

Красивой бы ее я не назвал, хотя черты, в общем, правильные. Платиновые волосы эффектно оттеняли легкий загар. И что‑то было в глазах – серых, в цвет волос… Они притягивали, даже интриговали. О том, что это могли быть контактные линзы, мне в тот миг почему‑то не подумалось.

Как и о том, что волосы тоже можно покрасить.

Обойдя «шевроле» с противоположной стороны, я открыл дверцу пассажира и услышал:

– Только молчите, ради бога! Ну, стукнула немного, ну, не рассчитала. Я же не думала, что вы будете пешеходов еще пропускать, тем более они шли с противоположной стороны.

Еще через пару минут я помог девушке выбраться через пассажирскую дверь. Стройная, в куртке салатного цвета, джинсиках, она села на корточки возле машины, достала сотовый и, казалось, напрочь перестала замечать все, что ее окружает.

– В ГИБДД, надеюсь, звоночек? – полюбопытствовал я.

– Ага, щас, – буркнула она, не удостоив меня взглядом.

Я хотел было закатить девчонке нравоучительную тираду, уже набрал в грудь воздуха, но потом махнул рукой и направился к своей машине за знаком аварийной остановки. В конце концов, мужчиной был я.

– Только не звоните в ГИБДД, умоляю, – послышалось сзади.

Я оглянулся, блондинка бежала ко мне, волосы развевались по ветру. Будь я художником или писателем, наверное, нашел бы в этом что‑то. Но я был врачом, поэтому отреагировал стандартно:

– Почему это? Что за глупости!

– Потому что машина мамина, – она подбежала вплотную, со стороны могло показаться, что мы или любовники, или родственники. – У меня нет ни прав, ни доверенности. А мама скоро вернется с курорта и проблему быстро уладит. Поверьте мне на слово, у вас… не останется никаких претензий.

– Врешь ты все! – кипятился я, в глубине души уже начиная жалеть эту неокрепшую, неоперившуюся душу. – Так я тебе и поверил! К чему мне эти проблемы на ровном месте?

– Ради бога, прошу вас, давайте разъедемся. Только помогите мне перескочить через бордюр – уж очень высокий. Посидим потом в кафе, все обговорим. В спокойной, так сказать, обстановке.

– Ага, обговорим, – усмехнулся я. – Стоит мне только тронуться, как иди потом, доказывай, была ли авария.

Видя, что я, несмотря на ее уговоры, собираюсь звонить, она сунула руку в карман и достала оттуда небольшую коробочку. Через секунду я держал на ладони перстень с бриллиантом. Несмотря на пасмурную погоду, бриллиант сверкал и переливался.

– Наша фамильная драгоценность, – прокомментировала блондинка. – Поверьте, стоит дороже предстоящего ремонта вашей машины. Намного дороже.

Я оглянулся: не видит ли кто‑то, как я любуюсь чужой фамильной драгоценностью. Оказывается, пробка начала мало‑помалу рассасываться, водители нашли объезд, и никому не было дела до наших взаимоотношений с блондинкой.

– Это залог, – произнес я, пряча коробочку с перстнем во внутренний карман. – Гарантия, что вы не исчезнете с горизонта. Я порядочный человек, и такой поступок совершаю впервые, мне неприятно, но я пойду вам навстречу.

После небольшой физической разминки, после поездки в мастерскую по кузовному ремонту, где пришлось оставить на несколько дней оба покореженных транспортных средства, мы наконец почувствовали, что чертовски проголодались и не мешало бы где‑то перекусить.

Кафе, стены которого были разрисованы урбанистическими пейзажами, называлось «Старый город».

Яна училась в юридическом колледже. Услышав про него, я тотчас вспомнил беднягу, которого похитили в одно время с женщинами. Только женщин – и живых, и мертвую – нашли, а парня, учащегося этого колледжа, нет. Ни живого, ни мертвого.

Девушке постоянно кто‑то названивал, из‑за этого разговор не клеился. Само собой, меня это раздражало, но внутренний голос терпеливо разъяснял, что девчонка никак не планировала попадать в ДТП, это всегда случается как снег на голову, и удивляться тут нечему. Радуйся, доктор, что вообще согласилась с тобой поужинать, и наслаждайся жизнью. Сам‑то бы когда еще выбрался?!

– Может, имеет смысл его вообще отключить? – предложил я после очередного звонка. – Телефон, я имею в виду. А то спокойно не дадут ни поесть, ни поговорить.

– А вы бы чего больше хотели: поесть или поговорить? – недружелюбно спросила она, ковыряясь вилкой в салате. По‑видимому, чтобы поддержать разговор. – Или, может, что‑то другое?

– Поесть, поговорить и до дома проводить!

– Да вы поэт! – криво усмехнувшись, она наморщила свой миниатюрный лобик. – И часто у вас в рифму слова складываются?

– Не поверишь – первый раз в жизни!

– Ой, ой, – недоверчиво закачала она головой, – рисуетесь!

– Послушай, сегодня мы столько вместе натерпелись, можно, считаю, отбросить формальности. И перейти на «ты». С твоей стороны, разумеется.

– Мне это кажется чересчур, – сказала она, как отрезала. – Вот если бы вы вернули перстенек, тогда, возможно…

– Вот видите, мадемуазель, вы уже торгуетесь.

В этот момент я подумал, что она годится мне в дочери. Еще подумал, что, сложись все иначе в свое время, наша с Эльвирой Женька была бы сейчас не менее эффектной красавицей, также могла мечтать хоть о юриспруденции, хоть о школе экономики, хоть о заморском принце, о Голливуде… – о чем угодно! Да, могла бы…

Постарался вида не подать, лишь стиснул зубы, отвел глаза в сторону, однако Яна уловила момент, истолковала по‑своему.

– Обиделись, что ли? У‑у, какой, – хмыкнула, укладывая телефон в сумочку. – Если не нравится, никто не держит.

– Не обращай внимания, – попытался отшутиться я. – Это мои тараканы, они сейчас разбегутся.

– Налаживаете контакт с помощью самоиронии? Ну‑ну…

– Как получится, – развел я руками, – так и налаживаю.

– Ладно, хватит приключений на сегодня. Будем считать, что контакт налажен, – подмигнула Яна, повесив сумочку на плечо. – Поставьте там у себя галочку в графе «контакт». Завтра у меня зачет, надо подготовиться. И так сегодня потеряла, считай, полдня.

– Может, завтра и отметим сдачу зачета? – предложил я, не горя особым желанием.

– Может, и отметим, – как‑то отрешенно обнадежила она, поднимаясь из‑за стола. – Особенно если вас устроит перспектива оказаться в компании сдвинутых по фазе студентов по причине сдачи последнего зачета.

«Сдвинутые по фазе – моя профессия, вообще‑то», – подумал я, но вслух решил пока не признаваться.

– Меня устроит перспектива… оказаться в компании… с тобой, – кое‑как сформулировал я, подзывая официанта.

– Может, и окажетесь, только не сейчас, – холодно, словно зачитывая вердикт на суде, отреагировала Яна. – Мой номер телефона у вас есть. До встречи!

Пока я расплачивался с официантом, она успела скрыться. С одной стороны, тот факт, что девушка позволила за себя заплатить, обнадеживал, с другой – кто их, современных молодых студентов, поймет?! Может, у них вообще считается удачей отобедать на халяву!

Раздираемый сложными чувствами, я вышел из кафе и увидел, как Яна ловит такси, как садится в подкативший к ней «форд фокус», как в последний момент замечает меня на крыльце, улыбается и машет рукой.

В принципе, совсем еще ребенок. Но, кажется, случилось у нее что‑то совсем не детское. Может, парень бросил или изменил. А что – вполне правдоподобно. Застукала его с подругой, сгоряча наговорила гадостей, хлопнула дверью. Потом кинулась за руль, ничего не соображая. Остальное нам известно.

Ситуация – как в кино, но за рабочую версию принять можно.

На этом и остановимся. Пока.

Кодекс «обманутых»

Само собой, настроение с утра – ни к черту. Всю ночь толком не спал, ворочался, прикидывая, как лучше: позвонить, поинтересоваться, как сдала зачет. Или, может, проявить немного самолюбия и характера, выдержать небольшую паузу…

Но у Лекаря, похоже, с настроением еще хуже.

Смотрит на меня исподлобья. Еще бы! Я не оправдал надежд, не выполнил своего обещания. Он все еще в психушке – третий день, как ни крути. Больные его ждут в центре, а мы – не отпускаем.

Судя по дневникам медсестер, держится замкнуто, может часами сидеть, глядя в одну точку. Аппетит плохой, от первого отказывается. Видеокамеры пока тоже не зафиксировали ничего особенного.

Пациенты экспертного отделения даже не подозревают, как много информации в себе несет простое наблюдение за их поведением. Они могут тщательно продумывать диалоги с врачом, репетировать жесты, мимику, интонацию, но прокалываются, как правило, на мелочах, на банальностях.

Истинные шизофреники обычно в общении не нуждаются, глубоко погружены в себя, в свои сверхценные идеи, замкнуты, нелюдимы. То вдруг их «пробивает» так, что, если не вмешаться вовремя, дело может плохо кончиться.

Симулянты же, не подозревая, что находятся «под колпаком», стараются завести знакомства, подкалывают, задирают остальных. Особенно достается от них олигофренам – абсолютно безобидным и добродушным созданиям.

Это так, сноска. Бережкова не касается, поскольку он содержится отдельно от остальных.

– Скажи, Костя, – активно начал я разговор, едва Лекарь уселся напротив меня. – Ты обычно ешь с аппетитом? Особенно когда голоден.

– В последнее время я редко бываю голоден, – задумавшись, как бы нехотя отреагировал он. – Все не до того. То одной больной надо помощь оказать, то другой. То врача вызвать, то меня зовут.

– Что ты любишь есть больше всего?

– Картошку с маринованным луком, и чтобы лука побольше.

– Представь ситуацию: ты проголодался, всегда обедал в час, а тут не получилось – пришлось многим больным помощь оказывать…

– Так и бывает на самом деле, – вставил он. – И довольно часто.

– Но вот наконец выдается свободный промежуток, – я проглотил слюну для убедительности, – можно пообедать. На обед – твоя любимая картошка с луком, ты садишься за стол, картошка дымится… Но тут ты замечаешь, что на столе крошки…

– Ну и что? – усмехнулся он. – Подумаешь, крошки… хм.

– И тарелка не мытая – на ней какие‑то разводы.

– Я есть пришел, а не тарелку рассматривать!

– И вилка не очень чистая, вернее, грязная, от нее пахнет чем‑то таким… Б‑р‑р… Отвратительно.

– Илья Николаевич, может, хватит? – он взглянул на меня так, словно я оторвал его от любимой картошки с луком. – Вы же серьезный человек, доктор, а говорите… черт знает что.

– Почему ты не хочешь отвечать?

– Я хочу отвечать, но не на такие глупые вопросы. Вот о чем задуматься не мешало бы, – он поднял вверх запястья, сцепленные наручниками. – Сколько можно?!

– С этим придется пока смириться, – спокойно ответил я.

Что‑то подсказывало мне, что гонять Лекаря по «психопатическому» опроснику бесполезно. Он или знал ответы, или чувствовал каждый подводный камень. Нужно было что‑то другое, интуитивное, подсознательное.

– Никому нельзя верить на этом свете, – тяжело вздохнул он, снисходительно глядя на меня. – Я вам позавчера, кажется, объяснил, что это омоновцы разбили голову прикладом бедной Олеське Федорчук из шестой палаты, я стоял на коленях и не мог поверить в то, что вижу. Почему меня до сих пор держат среди психов? Про картошку, вилки‑тарелки зубы заговаривают?!

– Потому что просто взять и сказать, что ты ни в чем не виноват, в нашем деле маловато. Да ты и сам это прекрасно знаешь. Лучше скажи, у тебя была в жизни большая любовь? Всепоглощающая, чтобы ради нее – и в огонь, и в воду?

Он внимательно взглянул на меня, усмехнулся по‑доброму, потом опустил глаза и заговорил как‑то совсем по‑другому, словно и не было между нами предыдущих эмоциональных всплесков.

– Вы что, думаете, раз маньяк, так и не способен ни на что человеческое? Думаете, прожженный насквозь, да?

– Наоборот, я считаю, ничто человеческое тебе не чуждо.

– Если серьезно, я всю жизнь любил только одну женщину. Назовем ее… Инной. Я и сейчас ее люблю, – он сжал пальцами себе виски и начал тереть их. – Только… она далеко, к сожалению. Это началось в школе. Она была самой красивой девчонкой в классе. И… не только в классе, в школе, наверное, тоже.

– Любить первую красавицу школы, – вздохнул я, покачав головой. – Дело хлопотное. Они, как правило, капризные и избалованные, знают себе цену.

– Мне в то время так не казалось, – возразил он, мотнув головой. – Я тогда не думал об этом. Главное было – добиться взаимности. Если бы она ответила мне взаимностью, я ничего бы не испугался. Готов был драться за нее хоть до крови, хоть до смерти. Но только чтобы знать, что и она меня любит.

– А ты отчаянный парень, Константин Аркадьевич!

Бережков вдруг покраснел, смутился. Это было так неожиданно, что я немного опешил. Неужто мой комплимент возымел такое действие?

– Вы спросили про всепоглощающую любовь, я и вспомнил. Как много подчас зависит от взаимности. Ответь она мне тогда – жизнь сложилась бы по‑другому.

– А она не отвечала?

– Она оказалась притворщицей. Лгуньей, проще говоря. Уже тогда умело манипулировала мной. И не только мной. Нами, влюбленными простаками, короче.

Лекарь все больше и больше погружался в воспоминания. Его плечи расправились, пальцы перестали суетиться. Казалось, передо мной осталась его пустая оболочка, а душа устремилась в далекие школьные годы.

Не влюбиться, будучи учеником выпускного класса, невозможно.

Когда пришли и сели осенью за парты, у большинства парней просто поехала крыша от того, как похорошели, как загадочно повзрослели одноклассницы за лето. Во время урока летали записки, стреляли взгляды. В общем, было не до учителя. Особенно поражала воображение она – Инна… Высокая, стройная блондинка, с огромными серо‑зелеными глазами и модной стрижкой каре.

Пацаны готовы были выпрыгнуть из штанов, только бы заслужить ее взгляд. Пусть мимолетный, всего на секунду, но… игра стоила свеч!

Бережок в этой иерархии был далеко не на первых позициях. Правда, у него были кое‑какие преимущества.

Родители Кости занимались бизнесом. Именно в конце девяностых удача будто вспомнила про них, а они вспомнили, что сын учится в выпускном классе.

К школе юношу подвозила теперь новенькая темно‑вишневая «мазда». Модный костюм, обувь, часы – все появилось на парне как‑то вдруг, неожиданно, и уж точно не с рынка.

Как‑то, проходя мимо пестрой толпы одноклассников, краем уха Костя услышал поговорку «из грязи да в князи» – не понял, правда, о нем или о его родителях шла речь. Сжав кулаки, развернулся, но толпа быстро рассосалась, наказывать за услышанное оказалось некого.

Именно на «мазде» он однажды и предложил Инне прокатиться. Лихо развернувшись перед школой, остановился перед девушкой буквально в двух шагах и раскрыл дверцу. Ни у кого в классе такой машины отродясь не бывало.

Ее ответ намертво впечатался ему в подкорку:

– Ты, Бережок, никак вздумал меня на цацки купить? Убери свое железо с моей дороги. Запомни, мне нравятся творческие личности, а ты – одноклеточным был, одноклеточным и останешься.

– Ты все равно будешь моей, – заявил он во всеуслышание, неспешно выходя из иномарки. – Никуда не денешься. Жалко лишь будет потраченного времени.

– Твоей? Разве что в другой жизни, – решила она сыграть на публику. Кажется, раздались аплодисменты одноклассников, которые обступили их небольшим полукольцом. – В этой тебе ничего не светит, смирись и успокойся.

– Я терпелив. – хладнокровно ответив, он сел в машину и, опустив стекло, выкрикнул: – я подожду, когда ты одумаешься.

Ради справедливости надо отметить, что Бережков был отнюдь не единственным соискателем руки и сердца первой красавицы класса. Никто из одноклассников ее внимания так и не удостоился, хотя пытались многие.

Время шло. В какой‑то момент Бережку показалось, что Инна стала смотреть на него иначе. Несколько раз поймав на себе ее заинтересованный взгляд, он решил повторить попытку.

Зимние каникулы подходили для этого как нельзя кстати.

Он пригласил ее в кино. В темноте зрительного зала минут через десять после начала сеанса взял ее руку в свою. Она не отдернула, но и не ответила на его горячее пожатие. Словно он держал в руках ладонь трупа, только теплую.

– Скажи, я на правильном пути? – не выдержал он и шепнул ей. – Не мучай меня.

Она повернула к нему свою аккуратную головку:

– Бережок, смотри фильм. Или мы не за этим сюда пришли?

Через пару недель он предложил поход повторить, только в другой кинотеатр и на другой, более поздний сеанс. Инна согласилась, но кинотеатр и сеанс менять не стала, сказала, что в прошлый раз ей понравилось, а «от добра добра не ищут».

Так продолжалось вплоть до весенних каникул. До тех пор, пока родители не уговорили сына сходить на слезливую мелодраму в другой кинотеатр, где он увидел Инну с парнем из параллельного класса.

Закравшееся в душу подозрение следовало подтвердить неопровержимыми фактами. Потраченная на это неделя партизанских наблюдений принесла ошеломляющие результаты. В кино Инна ходила едва ли не ежедневно – с каждым по очереди. Существовал специальный план‑график, у каждого ухажера был свой день и даже сеанс.

Бесплатно съесть мороженое, опустошить ведерко попкорна, посмотреть фильм, опять же… Не так уж мало. Главное – не смотреть один и тот же фильм дважды.

Как‑то стихийно в школе образовалась компания обманутых ею воздыхателей. Их так и стали звать – обманутые. Костя с удивлением узнал, что во всех случаях действие разворачивалось по одному и тому же сценарию, словно по одному лекалу делались выкройки: заинтересованный взгляд на парня, приглашение в кино, мороженое, попкорн, рука в руке, ни к чему не обязывающие разговоры.

С ужасом Бережков осознал, что он – один из многих. Он‑то думал, что вожделенная удача в руках, а на поверку оказалось… Возомнил черт знает что!

Сказать, что это оскорбило Бережкова, – значит, ничего не сказать. В его груди все заклокотало! Его задвинули в обойму с такими же, как и он, неудачниками и использовали в нужный день и час. Включали и выключали, как бра на стенке, не спрашивая, как он к этому относится.

Помнится, он с досады так врезал кулаком по шкафу, что прибежали родители.

За такое следовало наказывать, и наказывать предельно жестко! Этого мнения придерживались, кстати, и другие обманутые. Среди них начал зарождаться и вызревать план мести.

Лучшее время для расправы – конечно же, выпускной бал. Там и выпить не грех, и расслабиться…

Но как можно наказать эту сучку?

Естественно, пустив ее по кругу, отплатив таким образом сполна. Такой способ предложил Бережков, поставив вопрос на голосование.

Мнения обманутых разделились. Кто‑то предлагал высечь ее плетьми, полностью раздеть и отпустить голой гулять по городу. Были предложения помочиться на девушку и в такой одежде отпустить домой. Школьный фотограф Макс предложил заставить танцевать стриптиз и при этом сфотографировать, разместив фотки по всей школе.

Все понимали, что за групповое изнасилование по головке не погладят. В семнадцать лет за это пришлось бы отвечать. Многие собрались после школы поступать в институт, и оказаться на нарах вместо этого никому не хотелось.

Видя, что остается в меньшинстве, Бережков никого уговаривать не стал. Решили, что девушку просто разденут, сфотографируют и этот компромат раздадут всем обманутым. Так сказать, на память.

Естественно, план под кодовым названием «Попкорн» держали в строжайшем секрете. Продолжали ходить с Инной в кино, кормить ее сладостями, прикидываясь «чайниками».

Экзамены на время отвлекли обманутых мстителей от их затеи, пришлось и походы в кино отложить – хороший аттестат нужен был всем без исключения.

Вечер накануне последнего экзамена Бережков запомнил на всю жизнь. Родители, помнится, уехали на дачу, предоставив выпускнику как полную свободу действий, так и полный холодильник еды.

Звонок раздался в тот момент, когда Бережок пытался разобраться в снах Веры Павловны из романа Чернышевского «Что делать».

На площадке стояла она. В обалденном коротком платьице, высоких сапогах на платформе… Соблазнительная до такой степени, что если в голове и оставалось к тому времени по литературе что‑то, то оно тотчас вылетело из нее со скоростью света.

Руки девушки были заняты модной сумочкой и большим полиэтиленовым пакетом.

– Привет, Бережок. Я знаю, что ты один, надеюсь, не прогонишь?

Через пару минут она сидела в гостиной, в кресле, закинув ногу на ногу. Ее короткое платьице взметнулось при этом непозволительно вверх, но она и не думала его поправлять. А Костя тем временем дрожащими пальцами раскручивал проволоку на принесенной ею бутылке советского шампанского, с большим трудом отводя взгляд от ее коленок.

– Ты кормил меня попкорном и мороженым все второе полугодие, – неспешно объясняла ему гостья. – Должна же я тебя, как девушка порядочная, как‑то отблагодарить.

– Тебя кормил не только я, – буркнул Бережков, чувствуя, как мысли начинают заплетаться одна за другую, хотя шампанского они еще не попробовали. – Ты что, всех так благодаришь? Каждого?

– Нет, – нисколько не смутившись от услышанного, ответила Инна. – Только тебя. Тебя я хочу отблагодарить за всех.

– За что мне такая честь?

– Давай сначала выпьем. Потом объясню, за что, – загадочно подмигнула она ему. – Бокалы у тебя в доме есть?

– У меня все есть.

Шампанское на голодный желудок в молодом возрасте – это практически мгновенный кайф. Бережок осушил свой бокал залпом, Инна лишь пригубила, став при этом еще соблазнительней и желанней.

– Эх, Костик, Костик, – покачала она головой, поставив бокал на журнальный столик. – Неужели вы думали, что я не просчитаю ситуацию? Что я не прикину, как вы объединитесь против меня, как решите наказать обманщицу?! Это ж элементарно! Такое развитие я предвидела еще перед Новым годом.

– И все‑таки пошла на это? – замотал головой, которая в тот момент уже мало что понимала, Бережок. – Зачем? Опасно ведь!

– Так скука ж смертная, тебе не кажется? Помнишь, как ты подкатил на своем «Фольксвагене»…

– «Мазде», – обиженно исправил ее Бережок, но она лишь махнула рукой:

– Неважно. У тебя на лбу было написано, мол, посмотри, что у меня есть. У других этого нет, а у меня есть. Это настолько было смешно и банально, Бережок, зажеванные штампы. Прояви ты в тот момент хоть немного фантазии, соригинальничай как‑нибудь, и, возможно, я села бы в машину.

…Лекарь вдруг замолчал и уставился на пуговицы моего халата.

– Ну, а дальше? – хрустнув пальцами, нетерпеливо поинтересовался я. – С чем еще расстаются выпускники школы?

– Хватит на сегодня, – скрестил он запястья, насколько позволяли наручники. Именно так сигнализируют водителю, когда хотят показать, что ехать дальше нельзя ни в коем случае. – Теперь ваша очередь, Илья Николаевич. Вопросы буду задавать я, а вы отвечайте. Иначе диалога не получится. Вам хотелось когда‑нибудь умереть? Кончить все разом, развязать все узлы… Оставить этот мир, короче? Только честно.

– Было такое один раз, – признался я, словно шагнув в пропасть с обрыва. – Когда умерла моя дочь. Это случилось десять лет назад, ей было восемь лет. Вскоре после этого от меня ушла жена… Это самый трудный, невыносимо трудный период моей жизни… Особенно тяжело было первый год.

Я говорил и говорил, не понимая – зачем это делаю. Словно меня кто‑то подталкивал сзади. Вернее, не меня, а слова, которые толпились внутри. Кто‑то облегчал произношение, и они вылетали, как оперившиеся птенцы из скворечника. Будто передо мной сидел священник, а я исповедывался.

– Что вас удержало в жизни, не дало наложить на себя руки?

– Работа, – буркнул я, удивившись очевидности произнесенного. – Я с головой ушел в работу.

– Это днем. А по ночам наверняка накатывало отчаяние. Чем спасались? Курево? Алкоголь? Наркотики? Секс?

Голос Бережкова звучал монотонно, как из другого измерения. Казалось, его ничем не прошибешь, не разжалобишь. Словно опытный снайпер, он стрелял и попадал точно в цель.

– Только курево и работа. Ночью курево, днем работа.

– Часто ли бываете сейчас на могиле дочери?

Вопрос застал меня врасплох: к своему стыду, я не помнил, когда был последний раз. Конечно, недавно, но…