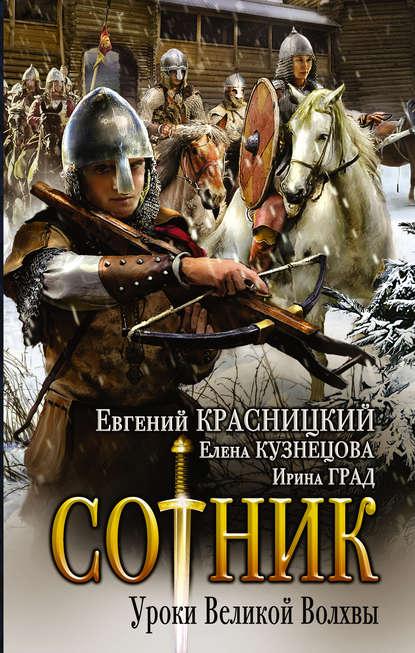

Сотник. Уроки Великой Волхвы | Евгений Красницкий, Ирина Град, Елена Кузнецова

Ирина Град, Евгений Сергеевич Красницкий, Елена Кузнецова

Сотник. Уроки Великой Волхвы

Отрок

Светлой памяти Светланы Васильевны Карловой, ставшей прообразом одной из наших любимых героинь – Верки, и поделившейся с ней своим упорством, силой духа и жизнелюбием. И чувством юмора тоже.

Авторы сердечно благодарят за помощь и советы своих помощников‑ридеров: Дениса Варюшенкова, Юлию Высоцкую, Сергея Гильдермана, Константина Литвиненко, Наталью Немцеву, Геннадия Николайца, Александра Панькова, Юрия Парфентьева, Павла Петрова, а также пользователей сайта http://www.krasnickij.ru: Венн, Дачник, Имир, Марья, Ульфхеднар, Andre, deha29ru и многих, многих других.

Глава 1

– Наконец‑то! Ну, здрава будь, Аннушка! – Алексей прикрыл за собой дверь новой горницы и с улыбкой повернулся к Анне. – Соскучилась, поди? Ну, что ж ты?

Анна шагнула прямиком в объятия, прижалась и тут же отпрянула:

– Ой, прости, родной! Больно, Леш?

– Да какой там! Царапина!

«Ага, царапина! Вон как дернулся».

– Ты сядь, Леша, сядь. Сейчас кваску налью.

– Да не мельтеши ты, Анюта, – с некоторой досадой проговорил Алексей, но ковш с квасом все‑таки принял, отпил немного и с интересом осмотрелся. – Обустраиваешься, я гляжу. А спишь‑то где? Неужто прямо тут, на лавке?

«Ну, кто про что, а ты про постель», – хмыкнула про себя Анна и постаралась отогнать прочь легкую досаду, которая внезапно нахально влезла поперек радости от встречи: ей так хотелось похвалиться именно ему, надеялась услышать от него слова одобрения, а не снисхождения! Но не устраивать же из‑за пустяка свару! Чай, не впервой пропускать мимо ушей мужские уколы и попреки. Вслух же принялась объяснять, что в новом тереме у нее не одна маленькая горенка, как было на прежнем месте, а целые покои: вот этот …кабинет – это слово она по‑прежнему произносила с запинкой, не доверяя своей памяти, и отдельно, за дверью – опочивальня. Алексей то ли слушал, то ли просто ее разглядывал.

«Соскучился! А уж я‑то как истосковалась…»

– Ну, так ты у меня и вовсе скоро боярыней заделаешься, – с добродушной усмешкой проговорил он. – Живешь теперь в тереме, на людях к тебе уже и подойти боязно: ни дать, ни взять – боярыня!

– А меня и так уже боярыней признали, Леш, – не удержавшись, с гордостью похвасталась она. – Отроки и вовсе матушкой‑боярыней зовут.

– Да и пусть…

«Зовут – ладно, но ведь они и в самом деле родными детьми мне стали…»

Алексей отставил ковш с квасом и потянулся к ней:

– Я не отрок, я тебя по‑другому называю, лапушка моя.

– Нет, погоди, – она отстранилась от него, пересела на место, которое потихоньку становилось привычным – за свой стол. Не такой большой, как у Мишани, и без такого множества ящичков, но тоже удобный. – Коли уж ты сам заговорил про боярыню… Спросить тебя хочу…

– Эй, ты куда? – он скорчил дурашливо‑обиженную гримасу, но тут же махнул рукой, скривился и осторожно, прислушиваясь к боли, развалился на лавке.

– Ну, давай, спрашивай, чего там?

«Поймет ли он материнскую заботу? Ладно, все равно рано или поздно пришлось бы об этом заговорить».

Анна покачала головой:

– Все‑таки болит. Вот об этом и хочу спросить: ну зачем ты к тому старику на мечи полез? Неужто надо было дожидаться, пока Андрей сам сообразит и за самострел возьмется?

– Чего? – не ожидавший такого поворота в разговоре Алексей резко выпрямился на скамье и зашипел, прижав руку к боку. – Ты чего, Анюта?

«Ну вот, сразу же на дыбы встал».

Анна, ожидая встретить раздражение или гнев в ответ на свой вопрос, взглянула ему в лицо: в глазах Рудного воеводы стояло совершенно искреннее недоумение.

– О чем ты? Испугалась, что ли? – он пренебрежительно усмехнулся. – Да что со мной станется? Мальцы тебе, небось, по глупости да с перепугу ужасов всяких наговорили, а ты и поверила… Лучше иди ко мне, лапушка!

«Опять все на смешки переводит! Я же не из пустого любопытства расспрашиваю! Мишаня сказал – мальчишки из‑за его самовольства и хвастовства погибли…»

Она закусила губу, но продолжила, стараясь, чтобы голос звучал убедительно. Ну, должен же он понять, в конце концов, что ей и до этого дело есть! Неужели не видит, что ей и так новая ответственность непросто дается? Если уж он ее ни во что ни ставит, как тогда с другими управляться?!

– Я хочу знать, почему ты сразу не отдал приказ отрокам стрелять? Зачем сам полез?

Алексей досадливо поморщился; к недоумению добавилась досада – вот же привязалась:

– Какой еще приказ, Ань? Никак, ты головой ушиблась? Говорю же тебе, ничего страшного! И рана пустячная – всякое случается…

«Как с простой бабой говорит! Причем тут мой испуг? Что ж я, ни о чем другом и думать уже не могу?!»

Анна сдержала растущее раздражение и попыталась продолжить:

– Ты же у отроков наставником. Твое дело учить их, а не самому с мечом красоваться.

* * *

После известия о ранении Алексея, рассказа о том, как он его получил, и объяснений наставников, что к чему, Анне хватило времени подумать, поэтому при встрече на мосту она еле сдерживалась, чтобы прямо здесь, при всех не обвинить старшего наставника в небрежении обязанностями. Правда, когда Алексей с трудом, поморщившись от боли, наклонился за поданным ковшом с квасом, кольнуло: «Как еще дорогу‑то выдержал, бедный?» Покосилась на Юльку – та смотрела на них во все глаза, и на её лице читалась отчаянная девчоночья зависть к недоступному пока откровенному женскому счастью…

«Вот дурочка‑то – ну да, у нее свое на уме… Чего таращишься? Лекарка ты или нет? Не видишь, что ли – больно ему».

Боярыня едва не уступила место простой женщине: потянуло припасть к стремени, запрокинуть голову и жадно обшаривать взглядом любимое лицо. Но Анне уже столько раз повторяли, что обычные бабьи слабости для нее больше не должны существовать, что она прогнала это желание, хотя чуть не прослезилась от жалости к самой себе: Арина вон ни мгновение не колебалась, бегом к своему Андрею бежала, слезами его умыла, и ей даже в голову не пришло себя сдерживать. И никто ее в том попрекать не стал: в своем праве баба.

«Вот именно, баба! Ты, матушка моя, в боярыни рвалась? Ну и будь боярыней!

И зря ты о Юльке сейчас так. На себя посмотри! Лекарка, конечно, от бабьей судьбы отказывается, ну так она мала еще, не попробовала. У тебя самой‑то хватит сил женское счастье на боярство променять? Вон она, радость твоя: сидит в седле, скособочившись, да глазами тебя буравит. А и не буравь, Лешенька, не буравь… Не Аннушка перед тобой стоит, даже не Анна, а боярыня. И ты сейчас не зазноба моя. Коли хочешь дальше по жизни со мной вместе идти, так должен понять, что у меня тоже теперь дело есть, важнее всего остального. Не для себя – для рода… Не мог же тебе Корней ничего не сказать?»

* * *

– Чего? – странный разговор раздосадовал Алексея уже всерьез. Оно, конечно, пошутковать он и сам не прочь, но сейчас, в нетерпении, после разлуки… Да и тошно, устал за эти дни, как скотина, вымотался. Ведь впервые воевал с одними сопляками, уж лучше опять с разбойничьей ватагой – с теми хоть привычно…

И сюда, к ней, шел с одной мыслью – отдохнуть, душу отогреть. И на тебе! Вот же нашла к чему прицепиться!

– Отвяжись, Анюта! Не до того мне сейчас… Хватит глупости‑то… Погляди лучше, чего привез тебе – красота какая! – Алексей вытащил из‑за пазухи сверток, развернул тряпицу и на его ладони сверкнуло серебром зарукавье чудной работы.

«Да что он от меня безделушками откупается!»

Анна слегка побледнела и, даже не взглянув на украшение, вздохнула поглубже, сложила руки на груди и нарочито спокойно проговорила:

– Что добычу вы взяли богатую, я уже слышала, хвалю, но я сейчас не о том… Ты, воевода, вернулся из похода, и я, боярыня Лисовинова, спрашиваю с тебя, как ты в том походе с лисовиновской дружиной управлялся, сколько отроков погубил и сколько назад привел.

– Анют, ты чего? – Алексей, все еще не веря, что она говорит всерьез, только тут и пригляделся повнимательнее к своей женщине. – Какой еще тебе спрос?!

– Ты сам меня боярыней назвал. Или от своего слова отказываешься? – издевки в голосе вроде и не слышно, но Алексей ее явственно уловил: то ли в прищуре, то ли в слегка искривленных губах показалось ему что‑то… эдакое… Неприятное, то, что он доселе в Анне не только не видел, но и не подозревал. Открыл было рот, чтобы осадить, но она не дала себя перебить и повысила голос:

– Вижу, что слово твое крепко, воевода, – откуда только у баб такое ехидство лезет? И ведь не придерешься – ни малейшей ухмылочки на лице! – А потому ответствуй мне, боярыне Анне Павловне: ты зачем отроков зазря загубил? Почему сам подставился? – А последние вопросы и вовсе обвинением зазвучали. – Что вы, наставники, там делали? Вы в поход пошли или так, в лесочек за речкой прогулялись?

Вот тут Алексея накрыло гневом уже по‑настоящему! Ушам своим не поверил: ополоумела она, что ли?

– Анна! Да…

Забыл про боль, вскочил, отшвырнув так и не вручённый подарок, охнул, подшагнул к столу и изо всей силы грохнул по нему кулаком:

– Ты куда, баба, лезешь? Не твое дело!

– Нет уж, мое как раз! – Анна неожиданно для себя самой почувствовала что‑то вроде удовлетворения: ну наконец‑то! Понял, что она не шутит, а то разговаривал как… как с бабой! Ну, сейчас ему… – Ты МОИХ отроков за болото повел! Сколько обратно вернулось, а? Отвечай боярыне, воевода! – Анна кричала, уже не сдерживаясь, и Алексей вспомнил свои слова, сказанные вот только что, вроде бы в шутку, но оказавшиеся пророческими. Боярыня и в самом деле была грозна во гневе. Но и хороша тоже – этого у нее не отнимешь. Но вот причины этого внезапного для него скандала он и сейчас совершенно не мог понять.

Не блажила никогда его Аннушка, так чего ж теперь‑то? А может?.. От внезапной надежды даже гнев отпустил. Может, в тягости она? Но если так, то пусть блажит, и не такое стерпеть можно!

– Анют, ну что ты в самом деле, ну, успокойся, – Алексей попытался угомонить ее, но не тут‑то было!

– Что вы там за циркус устроили? Один с изуродованной мордой остался… Красавчик, тоже мне! Второго так и вовсе, как барана, зарезали! Ты сам вон кривишься, за бок держишься! Какого рожна ты на мечи полез? Почему не велел отрокам стрелять?

– Анна, не лезь, говорю! Я тебя не учу кашу варить, вот и ты не учи меня рать водить! – Рудный воевода изо всех сил пытался сдерживаться, но получалось все хуже.

– Да плевать мне, как ты там ратишься, ты мне обратно моих детей приведи! – Анну уже откровенно понесло: в здравом уме она никогда бы не позволила себе не только таких слов, но и такого тона. И не заметила, что боярыня, которой она так старалась стать, куда‑то пропала, вместо нее опять появилась простая баба, причём баба скандальная. И орала она от души. – «Ничего страшного!» А с вдовой Анисима ты, что ли, покойника оплакивать станешь? Что я матери Георгия скажу? Что усадьбу им тут обустроят? Сдалась ей та усадьба – вместо живого сына! А обо мне ты подумал? Я одного уже похоронила, не хочу больше! Не хо‑чу!

– Ты берега‑то не теряй!

Алексей оттянул ворот рубахи, помотал головой и неожиданно даже для себя брякнул:

– Нет, знал, что бабы в тягости чудесят, но не так же!

Анна открыла было рот, чтобы выкрикнуть еще что‑то, да так и осталась стоять – ни дать ни взять, рыба на песке. Не сразу до нее дошел смысл услышанных только что слов, она чуть не переспросила, о ком это он, а когда поняла, то в голову еще сильнее ударило – от обиды и разочарования.

«Так это он, выходит, не боярыню слушал, а беременную бабу ублажал? Ну, Лешенька, ну, я тебе сейчас!..

Нет! Нельзя! Он тогда вовсе со мной считаться перестанет! Анька, думай!»

Но язык прикусить уже не успела, само собой сорвалось:

– Кто тут в тягости, не знаю, сам ищи! А я еще подумаю…

И надо бы себя по губам хлопнуть, да поздно. Недоумение, обида, боль промелькнули на любимом лице и исчезли, сменившись тяжелой и холодной, как осенний туман, злостью.

– Надо будет – поищу! – отрезал воевода. – И не смей меня учить, баба! Девкам своим сопли вытирай! А об этом ты ничего не знаешь и знать не можешь! Так надо было! – Алексей не понял, что его больше взъярило: то ли ее непонятная попытка влезть в воинские дела, то ли внезапное крушение им же самим придуманной надежды.

Анна попыталась что‑то вставить, только куда там – теперь он ее и вовсе не слышал:

– Ты мне в ратных делах указывать собралась? Боярыня, ишь! Не тебе с меня спрашивать! – договаривал он уже возле порога. Саданул напоследок кулачищем о косяк и хлопнул дверью.

«Встретились, называется!»

Не ко времени сунувшаяся за каким‑то делом холопка едва не получила в лоб тяжелым ковшом: Анна с разворота чуть не швырнула его в сторону скрипнувшей двери, но выплеснувшийся квас промочил боярыне рубаху, малость остудил гнев и помог взять себя в руки.

Выслушала какой‑то вопрос, что‑то ответила, дождалась, пока дверь прикроется, и только потом от души шваркнула ни в чем не виноватой посудиной об стену.

«Господи, теперь еще и рубаху из‑за него переодевать! В этой на люди уже не покажешься! Ну, Лешка, ну, удружил!»

За дверью послышался топот ног, под окном – чьи‑то голоса; отроки и девицы собирались на посиделки. Все раздражало, мешало сосредоточиться.

«Ну, никакого покоя! И подумать не дадут. Сейчас еще и на посиделках за ними приглядывай, вид боярский являй! Сил моих нет!»

Потом все‑таки переодела мокрую рубаху, вздохнула несколько раз, успокаиваясь, и только было собралась выйти из горницы, как услышала за окном голоса Верки и Макара. Видать, его очередь пришла за отроками присматривать, а жена за ним увязалась – языком почесать.

Вышла на крыльцо, позвала Верку, велела ей после посиделок позаботиться, чтобы девицы вовремя спать улеглись.

– А ты куда, Анна Павловна? Стряслось чего? – встревожилась Говоруха.

– Ничего не случилось. В часовню мне надо.

Верка внимательно вгляделась в лицо боярыни, что‑то для себя поняла, кивнула:

– Я присмотрю тут. Иди, дело нужное.

Привычные с детства молитвы, однако, не помогли погасить раздражение и злость на Алексея с его непробиваемым мужским упрямством.

«Остальные наставники меня боярыней признали, а этот только свою бабу видит. Боярыней я для него еще не скоро стану. Да и стану ли хоть когда?..

Не раньше, чем он боярином сделается. Сам, а не из чьих‑то рук боярство получит. Он же в Ратное, ко мне, не победителем прибыл, а приполз израненным зверем. Раны залечивать, сил набираться. Его тогда Аннушка из воспоминаний о молодости поманила – ее и увидел. Но и взрослую Анну тоже оценил… Как он тогда про Арину сказал? «Не живут такие только домашними хлопотами… И ты, ненагляда моя, такая же». Значит, не нужна ему наседка, которая дальше своего гнезда ничего не видит. Так чего же он теперь меня обратно в то гнездо чуть не коленом запихивает? Решил, что с наседкой проще? Может, я слишком спешу вперед, вот он и не поспевает за мной?

Но ведь наша жизнь здесь меняется, за один месяц перемен больше, чем раньше за десять лет! И мне тоже меняться приходится, да еще как сильно! Я ведь сама себя ломаю, живьем куски от себя отдираю, чтобы стать той боярыней, которая нужна роду. Господи, кто бы знал, как это больно и страшно! Как мне сейчас нужна его поддержка и одобрение! Неужто ему самому никогда не приходилось себя ломать?..

Или ему Анна‑боярыня без надобности? Рядом с Аннушкой витязем быть просто, а вот боярыне нужен муж ей под стать. Лешка сам вверх рвется; после этого похода, видать, надеялся еще выше подняться, а тут я… не Аннушка, а Анна Павловна… Я‑то ведь тоже на месте не стою… И сама изо всех сил вверх выбираюсь, и подталкивают меня… И он, так же как и я, не только себя, но и других не щадит… Только вот у него это «не щадит» смертями оборачивается».

Хоть и прожила Анна более пятнадцати лет в воинском поселении, хоть и насмотрелась на то, с какой легкостью ратники и сами на смерть идут, и других убивают, но привыкнуть к их отношению к своей и чужой жизни так и не смогла. Женская суть не позволяла. Вот и сейчас, вроде бы поднявшись над обыденными, приземленными женскими хлопотами, умом осознавая, что те перемены, которые наваливались не только на Ратное, но и на все Погорынье, без крови обойтись никак не могут, она, тем не менее, по неистребимой женской привычке рвалась отвести погибель хотя бы от близких. И с изумлением понимала, что близкими для нее теперь стали не только ее дети или другие члены сильно разросшегося клана Лисовинов, но и все, кто обитал в крепости.

Отроки, которые по простоте душевной называли ее матушкой‑боярыней, и не подозревали, как много это обращение меняло в ней самой. Она и в самом деле чувствовала себя сейчас Матерью и им, и девчонкам, и плотникам (даже скандальному Сучку!), и наставникам. Неважно, что покалеченные воины все, как один, старше нее годами – все равно они ее дети, она за них за всех в ответе, всех сберечь должна!

«Не страшно, говорит… Убивать и умирать не страшно… Для воина – может быть. А ты, матушка, готова с таким смириться? Пресвятая Богородица, Ты сама мать, все мы – дети Твои! Вразуми, Царица Небесная! Ну что я не так сделала, что не так говорила, почему не понял он моей тревоги? Подскажи! Что еще мне нужно в себе переступить, чтобы на нужную дорогу выйти?

Сколько советов выслушала, сколько сама передумала, а то одно боком выходит, то другое. Только‑только что‑то получится – и опять лбом об стенку колочусь!

Неужто и впрямь к Нинее на поклон идти?»

То, к чему подталкивал Филимон, что почти приказывал Аристарх, постепенно вырастало в осознанную потребность: надо учиться не просто боярскому делу. Мужи ей много чего умного подсказывали, но и слепо их слова принимать нельзя: не все мужские советы для женщины подходят. А научить женскому боярству, женской власти одна только боярыня Гредислава Всеславна и могла. Великая Волхва Велеса.

«Господи, страшно‑то как! Пресвятая Богородица, укрепи дух мой!»

Оставив после бессонной ночи часовню и неспешно пройдя по еще тихому крепостному двору, Анна поначалу решила, что обозналась в предрассветном тумане. Подошла поближе – и в самом деле, на лавке сидел Филимон. Старый наставник спал мало: то раны мучили, то ломота в костях одолевала, то бессонница привязывалась. Вот и сейчас боярыня не поняла, просто так ли он сидит с прикрытыми глазами, задремал ли, прислонившись спиной к теплой стенке кухни, или…

«Неужто меня тут караулит? С него станется…»

Хотела потихоньку пройти мимо, чтобы не потревожить покой старика, но он внезапно зашевелился, передернул плечами, открыл глаза.

– Что, Анюта, с Лехой поругалась?

– Ну… не то чтобы поругалась… так как‑то…

«Уже, поди, вся крепость знает… А ты чего ждала? Стала бы я в часовне всю ночь торчать, если бы у нас с Лешкой все вчера сладилось…»

– Угу, – Филимон вздохнул так, будто уже сотый, если не больше, раз повторял одно и то же. – Ты его неосторожностью попрекнула, а он не внял, да еще и сгрубил. Так?

– Я не только его… я вообще про всех наставников говорила! Ни один ведь целым не вернулся, какой же это пример отрокам? – на Анну снова накатила давешняя обида.

Она начисто позабыла свой крик: «Ты обо мне‑то подумал, когда полез?!». И не обманывала старика, а была непоколебимо уверена, что разговор шел обо всех наставниках сразу: у женского разума своя правда.

– Ай, молодчина! – Филимон, похоже, приятно удивился. – Истинно боярыня! А он, значит, не внял?

– А как же? Баба, вишь, в его воинские дела встревает! – подхватила Анна, почувствовав поддержку и сочувствие. – Невместно дуре…

– Ну, незнание не есть дурость…

– Это чего же я не знаю? Я вдова десятника и невестка…

– Вот это дурость и есть! – перебил Филимон. – Ежели решила, что все знаешь и обо всем судить можешь, значит, дура!

Анна сама себя кулаком за душу схватила, чтобы не сорваться на крик, такими неожиданными и обидными показались последние слова старого воина, но удержаться от язвительного тона не смогла:

– И что же это такое тайное мне неведомо?

– А вот загибай‑ка пальцы… давай‑давай, а то у меня, вишь, руки заняты, – Филимон кивком указал на сложенные на клюке ладони. – Перво‑наперво, Анисим. Знаешь, Анюта, про то, кто в бою выживет, никогда не угадаешь. Самый бывалый воин тебе этого не скажет. А вот кому суждено погибнуть… Случается такое: глянешь, и сердце застынет. У него на лице тень… не смертная, нет, а… не знаю даже, как и сказать… тень безнадежности, что ли. Смотришь и понимаешь – не жилец. Беречь такого бесполезно, хоть в обоз его отошли, а он и там либо споткнется да голову расшибет, либо куском насмерть подавится, либо еще что‑то с ним стрясется, порой и вовсе глупое, а сгинет. И ничего с этим не поделаешь.

Вот и с Анисимом то же самое. Не судьба ему была живым вернуться. Глупо погиб, нелепо… Люди говорят: «Удача ушла», а коли так, то и в речке сгоришь, и в печке захлебнешься. Он сам это чуял… даже хуже – сам в это поверил. Такие не выживают.

А что до тайны… Для вас, для баб, это не совсем, чтобы уж и вовсе тайна. Бывает, чувствуете вы: не вернется лапушка. Гоните эти мысли от себя, маетесь, а сердце‑то – вещун. М‑да… не пускать бы Анисима с отроками, но кто ж такое пророчить‑то решится? Вот и вышло… Так что, попрекай – не попрекай, а нет здесь ничьей вины.

– Но все равно! Мог же ты упредить… или еще как‑то…

– Угу. Палец‑то загнула? Загнула. Теперь второй загибай. На Глеба, значит. Он, считай, тоже покойник. То, что стрела вскользь прошла – редчайшая удача, могло и пыром попасть. Был Глеб – и нету. А все почему? А потому, что он хуже наших отроков выучен!

– Что‑о?

Анне показалось, что она ослышалась: зрелый воин, десятник и хуже мальчишек выучен?

– То! Ну‑ка, припоминай, когда нашим ратникам в последний раз довелось укрепленное место на щит брать?

– Кунье… весной.

– Это не то. Там не на щит брали, там изгоном захватывали. А вот так, чтобы двери или ворота вышибать, а оттуда умелые стрелки, да бронебойными стрелами… А?

– Ну… – Анна только плечами пожала – нашел, о чем спросить. Возможно, и было такое, да много ли ей Фрол с Корнеем рассказывали? – Откуда мне знать‑то? А что, давно?

– То‑то и оно, что давненько. Я даже и не скажу, стал ли уже Глеб к тому времени новиком или еще нет. А отроки‑то наши в учебной усадьбе… – Филимон хмыкнул, вспоминая смачный рассказ сотника. – Вон, Корнею чуть вторую ногу в той учебе не оторвали! То есть знали, как надо, а Глеб не знал или позабыл. Ну и кого за это попрекать? Леху твоего или сразу Корнея? Да и Леха твой… в степи больше воевал, да пороги стерег, я даже и не знаю, крепости на щит ему приходилось брать или нет?

«Да‑а, матушка, попала ты впросак. «Ратники, ратники!» А то, что каждый ратник в чем‑то своем хорош – и не задумывалась никогда. Опять приходится отыскивать общее в совершенно разных вещах. Ты вон без умения влезла в боярство это, вот и ловишь ворон… Всего и разницы, что за твои ошибки другим не кровью платить приходится».

Старый наставник будто подслушал ее мысли:

– Вот тебе, Анюта, и вторая тайна. Не знают бабы, да и не надлежит вам знать, кто из воинов в своем деле искуснее. Тем паче, что и не могут все одинаково искусны быть: один лучше других с луком управляется, другой… да мы об этом говорили недавно…

– Но Корней‑то знает! – перебила Анна. – Должен же он …

– Угу. Третий палец загибай – на Андрюху Немого. Его‑то, надеюсь, попрекать не станешь, за то, что Михайлу от стрел закрыл?

– Но мог же просто удержать, чтобы под выстрелы не совался!

– А это, Анюта, уже третья тайна! Как дело в бою повернется, не может заранее угадать никто! Нет, как рати движутся, да как «одна сотня отсюда заходит, а вторая оттуда», это воеводы умеют, а вот про каждого воина в отдельности… Невозможно каждый миг провидеть! Как кто отшагнул, да оружием махнул, да конь под ним дернулся, да стрела откуда‑то прилетела… Такая каша порой заваривается. Ты думаешь, как опытные и умелые воины гибнут? А ведь гибнут же! То ли не вовремя глазом моргнул, то ли конь лишний шажок сделал… по‑всякому выходит.

– Да я не про бой! Я про то, что удержать, чтоб не совался…

– Угу. Давай, четвертый палец загибай. На Леху. И не надо бы тебе, может, об этом, но… боярыня же. Да, боярыня, так что ты сейчас свою бабью суть построже удерживай, противно женской сути то, что я сейчас расскажу. Противно, но тебе… ну, к тому все идет, что тебе и это знать надлежит. Ты глаза опричников Михайловых видала?

– Так я же каждому у ворот ковш…

– Я спрашиваю: ты в глаза им глянула?! – Филимон сердито пристукнул клюкой в землю.

– Да не было там ничего такого… – Анна слегка растерялась. – Вроде бы…

– Вроде бы! Тьфу! – Филимон как‑то непонятно поежился и, совершенно неожиданно, виновато взглянул на собеседницу. – Э‑э, погорячился я, не серчай, Аннушка. У тебя ж сын пораненный вернулся, и Леха еще. Боярыня‑не боярыня, а все равно… М‑да… я вот вечером с ними переговорил… Егорка, балбес, сам в кровище еще сопляком по уши издрызгался, так и парнишек наших тоже… – Филимон, не стесняясь Анны, загнул такое, что и лошади покраснели бы, но Анна не возмутилась и не засмущалась; почувствовала, что иначе нельзя. – Хоть и нужное дело сделал, все равно рано или поздно пришлось бы им это постигать… – старик вздохнул, успокаиваясь, и продолжил:

– Есть, Анюта, у воинов такой обряд, обычай, правило, как хочешь называй. Безнадежно раненых ворогов добивают быстро и, по возможности, безболезненно. У нас это «ударом милосердия» называется. В других местах, наверное, и по‑другому могут называть, не в том дело…

– Убиваете… и милосердие?

– Да! Ибо негоже воину в крови и грязи корчиться и смерти, как избавления ждать! Последнее уважение, последняя услуга воина воину. Даже ворогу. И не морщись мне тут! Не можешь понять, так просто запомни. Вернее, не можешь принять по сути своей женской. Так и не принимай, никто тебя не заставляет, но знай: суть у воинов иная, и каждый из нас помнит, что может и с ним такое случиться, а тогда… Я вот, к примеру, с теми, кто остался лежать на том поле, где меня в последний раз задело, поменялся бы с радостью, чем таскаться столько лет калекой скрюченным. И не спорь! Так есть, и так будет!

«А жену и детей своих ты спросил? Детям ты и такой необходим, а жена… Была бы жива, так она бы тебе объяснила, что женщина может принять, а что – нет… Не мне же это сейчас делать».

Филимон помолчал, думая о чем‑то своем, пошевелил губами – кажется, опять ругался, но уже беззвучно – и продолжил:

– И еще запомни: мы старости страшимся. Не так, как вы, что, мол, некрасивой, беззубой, морщинистой и прочее стать, а того мига, когда оружие нам подчиняться перестанет. Лучше уж в бою… Тот старик, который твоего Леху полоснул, последний бой там принял. Не надеялся уже так умереть, а тут ему случай выпал. Да еще на глазах у любимой жены! Может, впервые в жизни она его в воинской ипостаси узрела. Ни один ратник не смог бы ему в уважении отказать, невозможно это для нас, и все тут!

Не слабее его Леха твой оказался, нет, не слабее и не менее искусен, только с воем, который уже там, за гранью стоит, просто равный ему, а то и лучший боец справиться не способен. Его многократно превосходить нужно, чтобы даже не победить, а хотя бы выжить в том поединке. А Леха молодец, решился. Понял, что негоже такому воину пасть, мальчишками истыканному. Вот так!

«Значит, из‑за этого он рявкнул: “Об этом ты ничего не знаешь и знать не можешь! Так надо было!” Да что ж он мне даже объяснить не попытался? Неужто я не поняла бы?»

– Но Андрей же потом все равно приказал им стрелять… – напомнила Анна.

– А это неважно. У него силы кончились, с четвертым он уже не справился бы и явил бы старческую слабость, а Андрюха его от этого уберег. Вроде как сказал над павшим: «Невозможно оказалось его в единоборстве победить, пришлось стрелять». Вот тебе четвертая тайна. Обязан был Леха старого воина уважить, и обязанность свою исполнил.

– Но все равно…

– Вот! Четыре пальца – четыре раза!

– Что четыре раза? – не поняла Анна.

– Моя вот тоже… Бывало, говоришь ей, говоришь, объясняешь‑объясняешь… и ведь даже соглашается, а потом: «Но все равно!» Хоть топись! И ты сейчас… Четыре раза выслушала, вроде бы и поняла, о чем толкую, а все то же самое!

– Так ведь…

– Да знаю я, туды вас всех вперехлест… Могут бабы, если нестерпимо им, и против разума, и вообще против всего на свете пойти. И ведь добиваетесь своего как‑то! Оттого и вставляете это ваше «все равно», где надо и где не надо. Но получается‑то у вас против разума и законов редко, а «все равно» ляпаете, почитай, всегда. Так вот: в воинские дела со своим «все равно» не лезь! Боярыня ты или вообще Царица Небесная, не лезь! Воинские правила кровью писаны, и их нарушение кровью же и оборачивается. Судить же здраво о воинских делах вы не можете… Да не дуйся ты, не по глупости, а по незнанию.

«Дуется моя Анька, а я понять пытаюсь. Что бы ты мне сейчас ни говорил, но что же я за боярыня в воинской крепости, если ничего про воинов не знаю?»

– Займись‑ка ты лучше, Анюта, лечением отроков, – старый наставник повернул разговор совсем в другую сторону. – Это тебе как раз будет – и по женской сути, и по боярской обязанности.

– Лечением? Так я же…

– Не лекарка! – подхватил Филимон. – Так не телесную же хворь тебе лечить, а душевную. Отроки‑то наши загордились: победителями, понимаешь, вернулись, кровь да смерть познали, а сколько раз каждый из них в портки надул, ни в жизнь не признаются. Остужать им головы надо, очень сильно остужать. Здесь ведь не только гордыня, но и опьянение от крови… Да, да, от нее разум теряют посильнее, чем от хмельного. Новиков охлаждать мы умеем, но их же по одному, по два на десяток, а тут – полусотня, а зрелых мужей рядом всего ничего. Плохо кончиться может.

– А я‑то что могу? Я ж не воин. Сам говоришь, что…

– А это уж ты сама. Ты боярыня, тебе и думать. Подсказать могу, но делать придется самой. Подсказка же моя тебе будет такой… – Филимон вдруг ухмыльнулся, будто собирался загадать хитрую загадку. – Выплесни‑ка ты на отроков то, что пыталась на Леху выплеснуть – упрек. Упрек в том, что слабы они и неумелы настолько, что наставникам пришлось их собой прикрывать, оттого и не уцелел ни один. А еще в том, что о себе, любимых, только и думали. Думали‑думали, не сомневайся, Анюта. Ни о чем другом они думать и не могли… если вообще могли. Воинам надлежит друг друга выручать. Их же, оболтусов, по десятку на каждого наставника приходилось, даже больше, и не уберегли! Вот такая тебе моя подсказка, а дальше уж ты сама… по‑женски, значит, да с душой, со страстями… ну, как ты на Леху налетела. Глядишь, и выйдет толк.

«Ага, «по‑женски»! А кто меня только что поучал, что как раз женская суть и не дает судить о воинских делах? Нет, вроде все правильно ты говоришь, а все равно что‑то не так… Не могу пока понять, что именно, но не так…»

* * *

«А отроки‑то и впрямь вернулись другими. Не чужие вроде, но и прежних мальчишек в них не признать. И не угадаешь, чем еще этот поход в них аукнется».

За последующие несколько дней Анне не раз выпадали случаи присмотреться к воевавшим… И мальчишками их называть даже про себя не особо тянуло. Вроде бы и учились они, как прежде, вот только раньше кто‑то больше старался, кто‑то меньше, бывало, и отлынивать пытались, а сейчас все начали жилы рвать. Не с озлоблением, нет, а как‑то… Истово, вот!

Да и с баловством тоже… Вроде шутки по‑прежнему шутили, но уже только в свободное время, и подначивали друг друга иначе. По‑мужски, что ли? А уж лодырничали и вовсе только на выгребных ямах да на кухне.

И то ли кровь погибших, то ли страх, без которого ни один бой не проходит, смыл все остальные страхи, что в их душах с детства ютились.

Самое неприятное, что Анна отметила для себя: отроки теперь и к ней стали относиться иначе. Ей казалось, что слушались они ее слов не потому, что она для них боярыня, начальный человек, а…

«Так от маленького ребенка отмахиваются – лишь бы отвязался и не плакал. Не встреваю я со своими приказами поперек их наставников и командиров – и ладно. Ой, чует мое сердце, нахлебаюсь я еще с ними».

А еще вернувшиеся из первого похода опричники почему‑то напрочь перестали слушаться Красаву! Анна однажды глазам своим не поверила: маленькая волхва по какой‑то надобности сунулась к дневальному, но вместо привычной улыбки и «Щас сделаем!» получила равнодушное «Не положено!».

Оторопевшая от неожиданности девчонка попыталась было с налету настаивать на своем, даже ногой притопнула от досады, но получилось только хуже. Отрок легко развернул разгневанную волхву за плечи:

– Иди‑иди, нечего здесь… – и слегка шлепнул ее пониже спины. Не сильно совсем, в шутку, но Красава убежала прочь, глотая слезы. До сих пор она принимала наказания только от бабки – но от Великой Волхвы и наказание иной раз как награда, а тут какой‑то мальчишка! И главное, она ничего не могла с ним поделать.

«Будто они перестали видеть волхву, и перед ними всего лишь надоедливая девчонка! Вот и хорошо – хоть кто‑то ей укорот дал. А то ведь ничего своего за душой еще нет, только заемным бабкиным страхом пугает! В поневу не вскочила, а уже пытается тут распоряжаться. И хорошо, что помимо меня все, я вроде как выше этого оказалась…»

Не в первый раз такие мысли приходили боярыне на ум. Анна замечала, что девчонка ее почему‑то стала не на шутку раздражать, хотя раньше только умиляла.

«Когда что изменилось? Когда полусотню встречали да Красава к Мишаниному коню было подсунулась, уже тогда меня ее неудача позабавила…»

Может быть, все началось с памятного разговора с Юлькой про их нелепую девчоночью вражду, когда Анна впервые задумалась, отчего с таким трудом дались ей неодобрительные слова про Красаву – будто кто нарочно уста затворял. А может, Аринины речи заставили задуматься: наговаривать на Нинеину внучку помощнице совсем не с руки – вот уж кто Красаве не по зубам.

В общем, кабы не Саввушка, который рядом с маленькой волхвой стал заметно спокойнее, боярыня уже давно нашла бы способ спровадить девчонку из крепости – и с превеликим облегчением.

Вначале Анна надеялась, что появление в крепости других детей, хотя бы Арининых сестренок, облегчит выздоровление Саввушки, и Красава вместе с ним сойдется с остальной малышней. Но ничего подобного не произошло. Все немногочисленные младшие ребятишки держались вместе, спорить промеж себя – спорили, но до серьезных ссор между ними дело не доходило.

Может быть, оттого, что, кроме Дударика, вновь прибывшие оказывались девчонками и сразу же вливались в младший девичий десяток. Все они, включая Ельку, невероятно гордились тем, что тоже причислены к воспитанникам Академии и держались дружной кучкой. Веркина Любава – такая же шустрая, как ее мать, разве что немного потише (судя по всему – пока), тихая и едва начавшая приходить в себя Рада, даже недавно появившаяся Пелагея – дочь одной из куньевских баб, переехавших на жительство в крепость и обретавшихся пока что на подворье у Андрея. Дударик, единственный мальчишка их возраста, вполне с девчонками ладил, а Арининых сестренок так и вообще теперь опекал: ежевечерне провожал их на посад и к отбою приводил обратно. Впрочем, ни для кого не являлось секретом, что он таким образом и сам навещает Андрея.

А вот Саввушка с Красавой так и держались особняком. Попытки Анны поговорить с Елькой, чтобы ребятня приняла к себе хотя бы Саввушку, ни к чему не привели: младшая дочь только мялась и отмалчивалась. В конце концов на прямой вопрос матери призналась:

– Красава его к нам не пускает. Мы его раз позвали к себе, а она ему не позволила… Он же всегда рядом с ней, я его одного и не видела… А она – злая! Рада ее боится, да и вообще она… смотрит!

– Как смотрит, Елюшка? – растерялась Анна.

– Так, смотрит… – Елька шмыгнула носом. – Смотрит и пугает… А Рада говорит, она так и змей может наслать, и пауков, – дочка вздохнула и шепотом добавила: – Ее и отроки боятся… Она им что хочешь приказать может!

«Мда‑а… Вот как знаешь, боярыня, так и решай… Может, Красава из вредности мальчонку к другим детям не подпускает, а может, для его лечения так и надо – поди разбери. А если она и других ребятишек запугает? Не дело это!»

Впрочем, не желая вызвать неприязнь старой волхвы, Анна старалась свое изменившееся отношение к Красаве не показывать, но, видать, не преуспела и неожиданно обнаружила, что та ее с некоторых пор не просто сторонится, а шарахается прочь, словно не знакомая да ласковая боярыня перед ней, а чудище неведомое.

Анна раз для проверки нарочно заговорила с девчонкой: позвала к себе в горницу, стала о Саввушке расспрашивать. И говорила, как обычно, приветливо. Красава боярыне перечить не посмела, пришла и отвечала, но – Анна ясно это видела – стояла, сжавшись, в любой момент готовая броситься прочь со всех ног. То бледнела, то краснела, а глазенки так и мельтешили, как распуганные мыши в подклете. Никогда ничего подобного за маленькой волхвой не замечалось.

Анна, сама себе удивляясь, беседу нарочно растянула, а когда отпустила девчонку, та только что не бегом от нее ринулась! В это время в горницу к Анне за каким‑то делом Ульяна вошла, так на нее в дверях волхва и налетела. Шарахнулась в сторону, как зазевавшаяся ворона от огородного пугала, внезапно «замахавшего» руками при порыве ветра, чуть не расшиблась о стоящий рядом с дверью сундук, а потом торопливо юркнула в дверь мимо жены обозного старшины.

«Ни дать, ни взять, напроказивший щенок. Разве что лужу на полу не наделала».

Ульяна тогда даже руками всплеснула:

– Да что с ней такое творится?! Словно чумовая стала. Давеча от Верки так же вот метнулась, едва в яму выгребную не свалилась. Ты, что ли, ее изругала?

– Сама не пойму… – пожала плечами Анна, задумчиво глядя вслед Красаве. – Не ругала, напротив, похвалила…

– Ну, совсем полоумная! – посетовала Ульяна. – Вроде никто ее тут и пальцем не трогает, отроки и с Елюшкой твоей так не носятся, как с ней, а поди ж ты! Ладно бы от взрослых, но она и от девчонок наших так же шарахается. От них‑то с чего?

– От каких девчонок? – не на шутку заинтересовалась Анна. – От боярышень?

– Этого не видела, врать не стану. От старших она всегда подальше держалась, – охотно пояснила Ульяна. – А вот за меньшими частенько подглядывала… Они‑то с ней не очень, все норовили в сторону, а вчера Красава сунулась следом за ними к собачьим клеткам и тут же как ошпаренная вылетела!

– А Красава теперь нас боится! – просветила мать донельзя довольная Елька. – И меня, и Феньку со Стешкой! Она к нам вообще не подходит!

– И как вы ее так умудрились?

– Да не знаю, мам… – пожала плечами девчонка. – Мы, честное слово, ее ни капельки и не трогали! Сама она…

Поняв, что ничего от дочери не добьется – куда уж девчонке понять то, что и взрослые не разумеют, – Анна больше ее не расспрашивала, но не на шутку озадачилась. А вскоре заметила, что Красава боится только тех, кто принимал участие в лечении Андрея. Да не просто опасается, а прямо‑таки шарахается от них, словно зверек, не разумом, а животным чутьем ощущающий присутствие неведомой опасности.

«Ничего не понимаю! Чего она во всех нас пугается? Не забывай, Анюта, Красава как‑никак у Великой Волхвы учится. Почуяла что‑то, что в нас той ночью проснулось? Эх, знать бы еще – что?!

А лучше всего не лезь не в свои дела – иное лучше и не знать!»

* * *

За недолгое время, проведенное в крепости, Анна незаметно для себя привыкла прислушиваться к мнению Филимона, особенно в том, что касалось ратных дел. Поэтому и сейчас не стала возражать. Сначала было хотела высказать все отрокам немедленно, на утреннем построении, но что‑то ее остановило. И так, и сяк вертела: не шла на ум нужная для такого разноса речь; более того, не лежала к этому душа, и все тут! Не сразу поняла, что ее смущает‑то, пока сами собой не пришли на ум слова Аристарха: «Коли тебя, все равно, каким способом, подталкивают к решению или поступку, о которых ты ранее не задумывалась, перво‑наперво помысли: кому и для чего это надо, и надо ли это тебе?»

«Ну, Филимону, понятно, зачем: ему отроков в разум приводить надобно. А мне? Выкричаться? И все? Да‑а, очень по‑боярски получится, Анюта. Что‑то об этом Аристарх говорил такое… А, вот: «Если ты на беды, заботы и прочие неожиданности отзываешься как обыкновенная баба, значит, ты либо сглупила, либо чего‑то не поняла или просмотрела». Ну прям не староста, а кладезь премудрости! Нет бы сказать коротко: «Не будь бабой, Анька!» Да он и так тоже говорил, и не раз…

Если послушаюсь Филимона, устрою разнос, как он предлагает, что дальше‑то? Отроки и сейчас уже на меня чуть не свысока поглядывают, а после такого ора и вовсе уверятся, что нет тут никакой боярыни, одна только баба вздорная. Мне это надо? А что еще можно сделать?

Хм‑м… Тоже разнос, но уже боярский? А ты знаешь, какой он – боярский‑то? Нет, повторить то, что говорит обычно батюшка Корней, я смогу, но примут ли мальчишки – да какой там, мальчишки, себя‑то не обманывай, Анюта – так вот, смирятся ли воины с разносом от бабы? Как думаешь, матушка‑боярыня? Алексей тебе мало показал, еще захотелось?»

В поисках нужного ей решения Анна прикидывала и так, и эдак, вспомнила даже еще один урок от ратнинского старосты: «Я ведь тоже все время по тонкой грани хожу: вот тут я могу приказать, тут не могу, а вот тут зависит от того, как дело повернуть. Это тоже тягота начального человека, и никуда от нее не денешься».

В размышлениях чуть не полдня прошло; хорошо, жизнь в крепости более‑менее устоялась и личное вмешательство боярыни во всякие мелочи почти не требовалось. Решение, как это ни странно, подсказал Дударик. Точнее, пришло оно само по себе после того, как Анна услышала сигнал на обед.

– Ну вот, сколько провозилась, раньше надо было, – только рукой махнула в ответ на болезненный укол досады. – Ладно, как‑нибудь по‑матерински после обеда им устрою.

«Вот именно! По‑матерински надо, а ты что удумала, боярыня? Воеводой стать захотела? Так ты не воевода даже для отроков. А Филимон? Неужто нарочно решил меня дурой выставить, чтобы потом отроков мордой по столу повозить: вот, мол, даже баба все видит, а вы, пни стоеросовые, понять не можете, что не воины вы еще, и нос вам задирать невместно!

Да нет, непохоже на него… Наверняка даже и не задумался, как это все с моей стороны выглядит. У него о своем голова болит, а мое боярство у него на последнем месте. И правильно! Каждый своим делом заниматься должен, а коли уж заступила за межу, на чужое поле залезла, так десять раз думай, Анюта. Сама же вспоминала Аристарха. Приказывать здесь отрокам ты не можешь – не воинский ты начальник, но повернуть по‑своему…»

У двери в трапезную Анна подозвала дежурного урядника. Тот подскочил, вытянулся в струнку и зачастил привычное:

– Матушка‑боярыня, отроки Младшей стражи…

– Не надо, Степушка, – остановила его Анна, порадовавшись про себя, что вовремя вспомнила имя отрока.

– Распорядись, чтобы первая полусотня в трапезной после обеда задержалась. Говорить с ними хочу.

– Матушка‑боярыня, наставник Тит…

– С наставником Титом я сама все улажу, – остановила его Анна. – Иди, Степушка.

Обежав глазами выстроившуюся полусотню, боярыня тяжело вздохнула и сокрушенным тоном, вроде бы вполголоса, но достаточно громко для того, чтобы ее расслышали все собравшиеся, обратилась к стоявшему рядом с ней Титу.

– А что это они у тебя заморенные какие, господин наставник?

Строй вздрогнул: настроились‑то совсем не на то. Не иначе, ожидали от боярыни восторгов и похвал, а тут… Лица мальчишек обиженно вытягивались, но Анна будто и не заметила, какое действие произвели ее речи. Тит промолчал, ожидая продолжения, но глаза его заблестели. Анна не сомневалась: наставник с трудом удерживается, чтобы не подмигнуть ей одобрительно.

– Али кормим мы их худо? Ты только скажи, я Плаве велю…

– Нет, Анна Павловна, нельзя больше, а то не воев получим, а разжиревшее стадо, – серьезно и не менее озабоченно покачал головой Тит. Ну, прямо отец родной!

Анна покивала, опять пригляделась к насторожившемуся строю.

– А кто это у тебя там в грязной рванине притулился?

Наставник точно знал, что оборвышей в полусотне нет, но и тут возражать боярыне не стал, только слегка руками развел, как будто извиняясь за недосмотр. Он не сомневался в том, что именно сейчас пытается проделать с отроками Анна – сам не раз новиков в разум приводил, но в женском исполнении видел это впервые и приготовился наслаждаться. Ну, и подыграл в меру сил, рассудив, что сумеет поправить, если что пойдет не так.

– Разве Ульяна с Верой плохо за холопками следят? – ближайший к Анне отрок, к которому она обратила свой вопрос, вздрогнул и гаркнул накрепко вбитое наставниками спасительное: «Никак нет, матушка‑боярыня!»

Анна удовлетворенно кивнула, прошлась вдоль строя, внимательно вглядываясь в лица, опять горестно вздохнула и махнула рукой в сторону столов:

– Садитесь, детушки. Не могу я с вами, стоящими, разговаривать: вон вы какие у меня вымахали! Шея заболит – голову задирать.

Дождалась, пока все рассядутся, опять прошлась, на этот раз вокруг стола. Кого по волосам мимоходом потрепала, кого по плечу погладила или по спине рукой скользнула. Недоумевающие парни, лишенные материнской ласки, на глазах расслаблялись.

«Эх, Анюта, Анюта, куда лезешь? Боярства тебе нужно… Род поднять… На святое замахнулась: сыновнюю любовь используешь… И не противно самой‑то?

А если оставлю все как есть, то скольких потом не досчитаемся? Нет, Анька, подбери нюни. Коли начала, так доводи до конца!»

Усевшись во главе стола, Анна подперла подбородок рукой, еще раз вздохнула и произнесла совсем уж неожиданное:

– Что же нам с вами делать, детушки мои?

– А что не так, Анна Павловна? – «заступился» за отроков их наставник. – Ты сама погляди, каких мы соколов выпестовали!

– Ой, Тит, и рада бы тебе поверить, да не могу: сердце материнское иное вещует. Одно только и радует: сотня ратнинская вовремя на помощь пришла, а то кто знает, сколько бы здесь сейчас свободных мест на лавках было?

Кое‑кто из отроков недовольно заелозил по скамьям, но старшие не обращали на них никакого внимания и говорили только друг с другом, будто вдвоем за столом сидели.

– И ведь как чуяла, так и сложилось. Ты вот, Тит, говоришь – «соколы»… Да будь они и в самом деле соколами, разве допустили бы такое непотребство?

– Ты про что, Анна Павловна?

– Ну как же, – закручинившаяся было матушка‑боярыня всплеснула руками. – Сколь живу в Ратном, столько и слышу, что первейшая обязанность воев – своих десятников и сотника в бою беречь пуще всего. А тут? Ни один – ты слышишь, ни один! – наставник обратно целым не вернулся! Для чего вы их самострельному бою учите? Для чего они тут целыми днями кнутами размахивали? Мух гонять? От девок отбиваться?

«Эй, эй, боярыня, чересчур‑то не расходись».

У сидящих за столом отроков потихоньку начинали багроветь у кого щеки, у кого уши, но вставить слово в разговор старших не посмел ни один: к ним не обращались.

– Вот и получается, что учить‑то вы их учили, старательно; они те умения перенимали тоже старательно… А вот как до дела дошло – и куда все умения делись? Хоть один вспомнил, что делать надобно? – Анна опять не смогла сдержать своего возмущения. – Вот и дождались: наставник Анисим там лег, наставнику Глебу лицо изуродовало… Ведь оба за них, за соколов наших, подставились, на себя те удары приняли! А наставника Алексея почему выстрелами не прикрыли? Э‑эх! – она досадливо махнула рукой. – А ты говоришь, соколы…

Боярыня немного помолчала, не поднимая глаз на сидящих мальчишек. Потом встрепенулась, как будто вспомнила что‑то важное, и опять обратилась к наставнику.

– Ладно, Тит, ты можешь сказать, то дела ратные, и мне в них встревать невместно. Но ведь у меня и еще докука есть, самая что ни на есть материнская. И как я теперь с ней справляться стану, ума не приложу.

– Что за докука, матушка‑боярыня? – насторожился Тит. – Кто это тебя так озаботил?

«Ага, и он про матушку помянул. Помогает, поддерживает».

– Ну как же! – боярыня от удивления подалась вперед, к собеседнику. – Сам знаешь, через год‑два мне детушек женить надо. Бабы ратнинские, у кого девки на выданье, ко мне уже с расспросами подкатываются. Вынь да положь им самых лучших женихов. И я их понимаю: какая же мать согласится отдать дочь за негодящего воина? Только вот что мне им теперь говорить‑то? Обману кого ненароком – с меня спрос.

Наставник крякнул, ухватился сначала за бороду, подергал – не помогло, полез в затылок. Такого поворота разговора он явно не ожидал.

– Вот и я голову тоже ломаю, – донельзя расстроенная боярыня наконец‑то обратила внимание на ошарашенных парней. – Вы уж не подводите меня, мальчики мои. Пока еще время есть, постарайтесь, а? – голос ее дрогнул, она неловко выбралась из‑за стола, опустив лицо как можно ниже, и поспешно вышла из трапезной.

Глава 2

О том, как встречали возвратившихся из похода воинов, Андрею и Арине в подробностях рассказали ребятишки в самый первый раз, когда их пустили навестить раненого. Юлька предупредила, что надо погодить несколько дней с разговорами, хотя сестренки вместе с Елькой и Дудариком, конечно, все равно каждый вечер прибегали из крепости.

Мальчишка чувствовал себя ответственным за малышню, хоть и сам их ненамного перерос, но ведь он‑то уже в настоящий поход сходил! Поплатился за это, разумеется, хорошей поркой и отсидкой в порубе, и поминать лишний раз при взрослых вслух не рискнул бы, но чувствовалось – не жалеет ведь, поганец, ни о чем! И, пожалуй, не отказался бы и еще раз свой «подвиг» повторить.

К тому же, раз ему боярыня доверила присматривать за девчонками, то он старался держаться солидно, как взрослый. Ну, и сам не меньше них рвался к дядьке Андрею. И дудочку свою приносил; Арина хорошо научилась понимать, что мальчишка на ней «говорит». Теперь она им пригодилась, хотя Андрей свистеть в ответ не мог: и в доме не положено, и сил еще не хватало, так что его ответы уже Арине приходилось угадывать и передавать Дударику. Так и говорили иной раз все вместе, кто как умеет.

Андрей прихода ребятишек ждал и, как приближался вечер, начинал прислушиваться. У него заметно светлело лицо, когда с улицы слышались голоса детей, а потом по ступенькам крыльца раздавался дробный перестук ног. У Аринки сердце заходилось, когда в такие моменты смотрела на него – так хотелось когда‑нибудь родить ему сына или дочку!

Фенька со Стешкой и до того к дядьке Андрею липли при каждом удобном случае, а теперь и вовсе не отходили. И вроде как тоже его понимали; да им и понимать не очень‑то требовалось: просто о чем‑то щебетали, загадки ему загадывали, а потом сами же за него и отвечали, только спрашивали, так ли? Андрей на все согласно глазами показывал – да, правильно, наслаждаясь тем, что они вот здесь, рядом, чирикали. Это ему помогало не хуже отваров.

Арина, конечно, знала, что первая полусотня в крепость вернулась: и Михайла забегал в первый же день, и домашние рассказывали, да и девчонки тогда же похвастались, что тоже встречали воинов вместе со старшими, но поначалу ей было не до того, а Андрею тем более. А вот когда он немного окреп, и Юлька позволила пустить к нему ребятишек, то Арина уже нарочно принялась их расспрашивать. И Андрей сразу подобрался и подался вперед, хотя слабость его пока не отпускала. Сестренки первыми восторженно затрещали, перебивая друг друга, но Арина притянула их за плечи к себе и обратилась к Дударику:

– Ну‑ка, давай для начала ты наставнику доложи. А мы послушаем, – и подмигнула надувшимся было малявкам. – Нам‑то с вами в мужские разговоры лезть невместно. Пусть сперва будущий воин по делу доложит, а потом вы добавите, что сами заметили. Я ведь там не была, и мне тоже все интересно, – и опустилась вместе с ними на лавку.

Мальчишка от таких слов только что по стойке смирно не встал, как отроки на плацу, и заговорил, чеканя слова и подражая дневальным, отдающим рапорт. Все расписал: как встречали вернувшихся воинов, да как Михайла со старшим наставником Алексеем докладывали Анне, да как отроки кланялись боярыне. И сколько раненых привезли, и прочее, что Андрея интересовало: Дударик его, может, и не так хорошо, как Арина, но тоже понимал. Она слушала, смотрела на них и не заметила, как в голову совсем другие мысли полезли.

«Надо же, чуть жив, а уже готов вскочить и в крепость к своим отрокам лететь. Господи, ведь ко мне он так рваться никогда не станет! И не удержу… ничем не удержу! Правильно Верка сказала: через все переступит, а уйдет, если уж даже сейчас все помыслы только туда направлены.

Фома тоже превыше всего дело свое ставил, а все же не так… Или так, просто я по молодости не задумывалась? А что я тогда вообще замечала? Ну да, девкам нашим, считай, ровней была – и в голове столько же. А много ли с тех пор добавилось, если судить по‑хорошему? Перед другими можно притворяться, а себе не соврешь.

От бабки набралась по верхам, а своего опыта не нажила. За родителями ни о чем не думала, ничего решать не приходилось, за мужем – то же самое. Все как с неба сыпалось. В доме достаток, черная работа на холопах, а откуда что берется – не мое дело. Даже когда мужу помогала распознавать, правду или нет ему купцы говорят, так и то… Больше себя этим тешила – интересно же, да и приятно, что со мной, соплячкой, мужи взрослые советовались. Да и Фома оберегал от всего. За что он тогда меня, такую, и полюбил‑то? И правда, за что?»

Не впервые Арина задавала себе этот вопрос, но сейчас неожиданно, вместе с умилением и благодарностью к покойному мужу, ее царапнуло: она обнаружила, что теперь это «оберегал», да и сам Фома выглядели иначе. Впервые за все время подумала: а одной ли любовью к ней это объяснялось? Да, заботился о ней муж, пылинки сдувал – свекровь иной раз даже кривилась, глядючи на них. Ревновала по‑матерински? Да, не без этого, но, может, не только?

«Ведь я по сравнению с Фомой неразумным ребенком была. Выходит, он во мне это и полюбил? В Туров привез, чтобы всему, что ему надобно, научить. Для себя только, получается? То‑то он каждый раз изумлялся, когда я что‑то разумное предлагала… Да, принимал мою помощь при сделках с купцами, потому что она ему выгоду приносила, а дальше меня в свои дела и на полшага не пускал!

Получается, я ему не женой была, а игрушкой, забавой для души и тела? Понятно, что не со зла он это, а от любви, но нельзя же так с живым человеком! Я бы с ним сама собой, такой, какая есть сейчас, никогда не стала бы, только тенью его…

А вот Андрей совсем не так относится. Зачем ему девчонка восторженная, что только вокруг него прыгала бы, щебетала да в глаза заглядывала? Ему жена нужна не та, что с него глаз не сводит, а та, что с ним в одну сторону смотрит, вот! Ох ты, Господи! Смотреть, как Анна, я пока еще не умею, не всегда знаю, какая сторона – та, но научусь. Встреться мы раньше, пожалуй, и не случилось бы ничего. А сейчас не поймешь: я ли Андрея увидеть смогла, потому что меняться стала, или он меня другой и не заметил бы?

Я же, когда к родителям вернулась, по‑прежнему только о себе заботилась: в горе своем великом ничего вокруг не видела и видеть не хотела, дурища! А надо! Вон, Анне в крепости до всего дело есть, так потому она и боярыня, и что бы ни случилось, ей некогда руки заламывать да слезы лить: на ней все держится, и на нее все смотрят.

Зато потом, когда пришла настоящая беда и пришлось бежать, мне уже не до страданий стало. Хороша бы я была, коли тогда, так же как после гибели Фомы, вместо того, чтобы сестренок спасать, от всего отрешилась, себя жалеть принялась – а ведь забот побольше, чем в первый раз, свалилось! Но ведь справилась же! И сейчас тоже справлюсь!

Наверно, я оттого и блажила, что до того настоящей беды не знала? И пока меня, как кутенка неразумного, из‑под теплого бока не вышвырнули да мордой не ткнули, и мысли такие не приходили. Кабы вся моя беспечная жизнь не сгорела вместе с нашим подворьем, кабы не пришлось мне не только за себя, а за сестренок отвечать и их спасать, так и прожила бы всю жизнь дура дурой».

Арина встряхнула головой, отгоняя неприятные мысли, и подняла глаза. Стешка с Фенькой, хоть и сами видели все, о чем рассказывал Андрею Дударик, сейчас, слушая его, притихли. Старшая наморщила лоб и пыталась что‑то соображать, а младшая просто глазенками хлопала, раскрыв рот: в чужих устах знакомые события казались чуть ли не сказочными. Арина улыбнулась, глядя на них, и сама себя одернула:

«Да чего уж теперь о прошлом горевать – не изменишь ничего. Мне сейчас по‑настоящему взрослеть приходится, и быстро. Вот ради них! То‑то за все годы после бабкиной смерти из ее науки столько не вспомнилось, сколько за этот месяц! Даже то, что забылось вроде бы напрочь. А все потому, что чужим умом и опытом не проживешь – своего набираться пора. И давно пора – третий десяток пошел!»

* * *

Какими путями Корней проведал о повороте в лечении своего родича, Арина даже думать не хотела, но вскоре после памятного бабьего бдения старший Лисовин самолично явился навестить Андрея. Да не один, а с Аристархом.

О том, какие гости к ним пожаловали, молодую хозяйку предупредила запыхавшаяся девка‑холопка, чуть не бегом ворвавшаяся в горницу, так что Арина успела выйти навстречу и спуститься с высокого крыльца, чтобы поклониться старшим, как положено, во дворе.

Трепет, который она испытывала перед грозным старостой с памятного дня знакомства, никуда не делся, но сейчас его приезд сочла добрым знаком: значит, помнит об Андрее, беспокоится. И к ней Аристарх в этот раз совсем иначе обратился. Нет, ничего особенного не сказал, только поздоровался, отвечая на приветствие, но ей показалось, что взглянул с одобрением. А глава рода и вовсе заговорил почти ласково:

– Кхе… Ну что, полегчало Андрюхе?

– Слава богу, полегчало, Корней Агеич, спасибо Настене с Юлией.

– Настена, значит? Ну‑ну… – непонятно хмыкнул Корней и обернулся к Аристарху. – Во, Репейка, слыхал? А ты говорил!

– Это ты говорил. Я‑то сразу тогда понял… Ну что? Долго тут стоять будем? Идем! А ты… – взглянул на хозяйку староста, замялся, вспоминая ее имя, – Арина… Ты баба вроде разумная, так что тут пока посиди и не пускай никого. Понадобится что – сами позовем.

И два немолодых мужа неспешно поднялись по ступенькам. Арина шикнула на куньевских баб, высыпавших навстречу гостям:

– Чего встали? Дел нет? Идите‑идите, – а сама опустилась на тщательно выскобленную и вкусно пахнувшую свежим деревом нижнюю ступеньку новенького крыльца, нагретую солнцем, отчаянно добирающим последние летние деньки.

«Просто так, навестить пришли или?.. Нет, просто так воевода один бы приехал, а если вдвоем со старостой, значит, по делу. И дело, похоже, неотложное, раз не стали ждать, пока Андрей поправится. Аристарх вон какой озабоченный! Виду не подает, но я же чувствую… Что ж там у них за разговор, если меня тут сторожить поставили?»

Пробыли гости долго, Арина уже и волноваться устала, не повредит ли Андрею такой длинный разговор? Юлька же строго‑настрого приказывала, что нельзя у него долго засиживаться, в шею всех гнать велела. Может, войти да на правах сиделки поторопить мужей? Будь она твердо уверена, что Андрею это во вред, и Аристарха не побоялась бы, но ее останавливало, что оба гостя – мужи разумные, сами воины и хорошо знали, что такое тяжелое ранение. Андрею они зла не желали, стало быть, и худого не сделают.

Только Арина успела себя уговорить, как наверху скрипнула, открываясь, дверь. Выйдя на крыльцо, воевода внимательно оглядел подворье, покивал чему‑то, бросил быстрый взгляд на старосту и степенно спустился вниз.

«Доволен Корней Агеич, очень доволен. Только чем: разговором или тем, что увидел в усадьбе?»

Не успела она себе ответить на этот вопрос, как сзади над ухом рыкнул голос старосты, и Арина чуть не присела от неожиданности:

– Что уставилась? Опять любопытство бабье, тудыть его, гложет? Слышь, Кирюха, она небось тебя снова прозреть пытается! Видал?

«Неужто глаза мне отвёл? Или просто ходит так тихо?»

Ошеломленная его мальчишеской выходкой, Арина не сразу поняла, что Аристарх на нее не сердился, скорее – пугал, но не всерьез.

«Словно отрок, который девку на посиделках до визга испугал! Разве что пальцем в бок не ткнул. Прежней озабоченности даже следа нет, наоборот, похоже, какую‑то тяготу с себя свалил».

Староста выглядел довольным не меньше воеводы и шутил именно с ним, а не с молодой хозяйкой подворья.

– Да ты что?! Вот же, ядрена‑матрена, бабье неугомонное! – ответно рявкнул Корней, не успев погасить улыбку. – Ну так, может и пускай, а, Репейка?

– Не, Кирюха, это никак не пускай, – не согласился с воеводой староста и поведал, обращаясь по‑прежнему к нему, но разглядывая при этом Арину. – Бабам спуску давать нельзя! Даже и умным нельзя – ибо дуры. Вот хоть эту возьми. Умная же баба, а здесь дура! На тебя, вишь, пялится – понять хочет, что мы там с тобой Андрюхе наговорили. А того не понимает, что не у нас, а у него спрашивать надобно! – и добавил уже Арине, наставительно: – Поняла, что говорю? Как начнет вставать, так и спросишь. И ответ его поймешь! Тебе его теперь всегда понимать придется… Все, пошли, Кирюха!

Едва успела кивнуть, но Аристарх ответа и не ожидал, повернулся и неспешно двинулся из усадьбы вместе с сотником.

Арина, озадаченная и немного встревоженная тем, что и как сказал ей староста, едва проводив дорогих гостей, почти бегом заторопилась в горницу. Вошла и чуть не ойкнула: показалось, что недели две Андрея не видела – так он после разговора с гостями изменился; словно и не он сегодня утром лежал обессиленный, уставший от упорных, но пока что безрезультатных попыток самому покалеченной рукой сжать черенок ложки. Но именно после этого таинственного разговора и началось настоящее выздоровление Андрея.

Юлька, навещая раненого, радовалась, что его состояние день ото дня улучшается, но каждый раз заметно удивлялась. И смотрела на Арину не то что недоверчиво, а будто подозревала ее в чем‑то запретном. Не иначе, норовила уличить в тайном ведовстве, хотя вопросов не задавала. Арина только усмехалась про себя – какое тут ведовство! Если уж какие‑то непонятные силы и помогли, так о них скорее Аристарха надо спрашивать – вот кто к заветным тайнам касательство наверняка имел.

Потому и над словами Аристарха Арина крепко призадумалась. Беды они не сулили, но чувствовала, что ей непременно надо понять, чего от нее хочет староста – ради Андрея и их будущего надо…

А тут еще с хозяйством пришлось разбираться, и спешно. В первое время, как Андрея привезли да пока не стало окончательно понятно, что он выживет, она ни о чем другом и не думала, а дела шли вроде как сами по себе. Понадеялась на Ульяну и Семена, но забыла напрочь, что без хозяйского глаза все равно ничего оставлять нельзя. Нет, ставшая родной нянька старалась изо всех сил, но привычки отвечать за большое хозяйство она все‑таки не имела, а уж когда в усадьбе появились присланные в помощь лисовиновские родственницы, из куньевских, и совсем раздрай начался.

Лизавета, бывшая у своих за старшую, непонятно с чего решила, что может верховодить и у Арины в доме. Голова, что ли, закружилась от нежданной свободы и какой‑никакой, но власти? Дошло до того, что попыталась пререкаться с Ульяной – вроде как та здесь никто, холопка бывшая, а она, Лизавета – родня хозяйская.

На их скандал Арина и попала, спустившись на кухню за каким‑то делом, когда не докричалась холопку. И без того рассерженная, что девка, нарочно приставленная для посылок, заслушалась баб и не откликнулась на ее зов, молодая хозяйка мигом навела порядок. И холопке, чтобы не бездельничала, досталось, и на Лизавету, попытавшуюся с разбегу возразить и ей, так рявкнула, что не только Анна – наставники, пожалуй, позавидовали бы.

Устроенная выволочка пошла на пользу всем: несостоявшаяся большуха впоследствии только на своих же молодухах срывалась да холопок гоняла, а сама Арина, наконец, спохватилась и вспомнила, что на ней теперь не только раненый Андрей. Хозяйство, тем более не устоявшееся, когда быт на новой усадьбе только‑только складывался и даже стройка вокруг продолжалась, без должного пригляда оставлять никак нельзя. Не приведи Господи, если утвердится привычка к бестолковой суматохе, то так потом и дальше пойдет, и переломить ее будет гораздо труднее, чем с самого начала поставить правильно. Строго.

Когда Арина, в конце концов, занялась хозяйственными делами, то обнаружила такое, что растерялась не на шутку. Она, конечно, знала, что из Ратного им начали потихоньку перевозить добро, обещанное Корнеем своему родичу, и пригонять скотину. И мимоходом отмечала, что на заднем дворе уже загоны построены, да в подклетях место приготовлено, но сколько там чего припасено, выяснила только сейчас и обмерла: откуда столько?! Даже с учетом той доли, что Андрею причиталась за участие в походе, слишком много выходило.

Арина позвала деда Семена, вместе с ним начала пересчитывать, а потом призадумалась: может, в Ратном вообще ничего не осталось? И стадо лисовиновское почти все здесь? Точного размера того, чем Лисовины владеют, она, конечно, не знала, но примерно представляла – чай, не слепая, в ратнинскую усадьбу не раз приезжала. И выходило, что если не все оттуда перевезено, то уж большая часть непременно.

– Семен, ты что‑нибудь понимаешь?

– Ну, слава богу! – усмехнулся старик. – Опамятовала хозяйка. Давно жду, пока ты, Аринушка, спохватишься.

– А ты чего молчал? – Арина с подозрением поглядела на деда. – Что знаешь‑то?

– Да не больше, чем ты мне сама сказала, – покачал тот головой. – Но ведь тут догадаться не велика хитрость. Умен старый боярин, ах, умен, ничего просто так не делает! А я‑то голову ломал, зачем он тогда, возле церкви, все так напоказ устроил. Ведь не только людей удивить да своей щедростью на все село похвалиться.

Семен опять покрутил головой, в очередной раз удивляясь хитроумию ратнинского сотника, помолчал, будто раздумывал, продолжать разговор или нет, но потом, видимо, решился:

– Про бунт слышала, небось, что в Ратном еще до нашего приезда случился?

– Бунт? Слыхала, конечно. А при чем тут это? Или… – Арина невольно поежилась от предположения, которое само просилось на ум. – Ты что, думаешь, сотник все еще чего‑то опасается? Бунтарей‑то вроде как выслали всех…

– Эх ты… Выслали! – скептически хмыкнул дед. – Как ты тут всех вышлешь? У них же в Ратном все друг другу какая‑никакая, а родня… Да и не в том дело, – Семен оглянулся, будто боялся, что их кто‑то подслушает, примостился на ближайшую жердину из ограды загона, задумчиво поскреб у себя в бороде, настраиваясь на длинный разговор, и принялся объяснять:

– Я же, сама знаешь, Илье Фомичу иной раз помогаю управляться с хозяйством тут, на посаде. В крепости он сам, но здесь тоже надо кому‑то досматривать. И стадо, и огороды, и птица. За холопами присмотреть, то да се… Оно понятно, ребятишки хоть и стараются сами хозяйствовать, особенно этот… как его… комедат.

Семен хмыкнул, выговаривая новое, недавно заученное слово, каким все в крепости называли Демку, но в этом хмыканье читалось скорее одобрение, чем насмешка.

– В общем, боярич Демьян, – пояснил он на всякий случай. – Дельный отрок, ничего не скажу, только по молодости не все может осилить, да и жизненного опыта нету пока. Так что присмотр все одно нужен. Тем более, и он все больше по крепости суетится. А у нас тут тоже люди строятся. Вон, наставники семьи перевозят, плотники опять же… Уже сейчас весь немалая выросла, а в любой веси непременно кто‑то должен, вон как Аристарх в Ратном, старостой…

– Да это понятно, – с легким нетерпением отмахнулась Арина.

«Надо же! Он что, в здешние старосты уже метит? Ну‑ну…»

– А бунт‑то тут причем? – напомнила она. – Ты же вроде про Ратное начинал…

– Верно, про Ратное, – согласился Семен, но продолжил все с той же обстоятельностью: – Я же тебе и толкую, что с Ильей мы по‑соседски частенько беседуем, а он, сама знаешь, поговорить любит. И в Ратном бываю иной раз по делам – там тоже люди есть. Откровенничают‑то со мной не особо – чужаки мы пока, а все ж таки и по недомолвкам многое узнать можно, если с умом‑то… – Семен наклонился, сорвал травинку, засунул кончик в рот и, кажется, задумался.

«Ох, и любят мужи на себя таинственность напускать! И дед туда же – нет бы сразу о деле, так ему вначале надо вокруг да около походить! Ну да ладно – послушаю, от меня не убудет…»

Только собралась сказать Семену что‑то приятное на этот счет – он как раз разогнулся, как будто очнулся от короткой задумчивости или принял какое‑то решение – встретилась взглядом с его глазами и язык прикусила, словно и не хорошо знакомый с детства дед перед ней сидел. Почему‑то вдруг вспомнился свекор покойный: тот вот так же иной раз глядел, когда с Фомой торговые дела обсуждал, особенно, если что‑то шло не гладко. Жесткий взгляд, расчетливый. Таким бывшего доверенного холопа покойного отца она еще не видела. Даже речь у него вроде бы изменилась.

– Ты сама посуди: сотник сейчас свою власть в Ратном заново ставит. Жестко. И не просто жестко – к этому тут привычные, гораздо хуже, что он по‑новому все поворачивает. Вот это многим поперек души. Сама знаешь – ты же умница! – тревожно и неуютно людям, когда издавна заведенный уклад в одночасье меняется. Все новое – непонятное, а потому поначалу против него народ обязательно упирается. И без разницы, хорошее это или плохое – главное, непривычное. Вот вспомни, как твой батюшка года два назад хотел у нас в Дубравном мостки по улице проложить. Ну, как в Турове, чтоб было удобно в грязь ходить. Помнишь?

– Нет, не припоминаю… – расстроенно помотала головой Арина и вздохнула, в очередной раз досадуя на себя тогдашнюю – вот же дурища! Только о себе думала, ничего вокруг не видела и видеть не хотела, кулема! – Да что я тогда замечала…

– Это да… – дед сочувственно покивал, по‑своему истолковав причину ее расстройства. – Ты от горя не в себе была, Аринушка, вот и не помнишь… Батюшка твой не для себя тогда расстарался, и то не дали ему! Согласие от общины требовалось, сделать‑то он и сам сделал бы, невелики траты. Но ведь потом всем старание прикладывать понадобилось бы: каждому возле своего дома следить за чистотой тех мостков да чинить, если там кто проломит или само сгниет. То есть пошевелиться чуток. Куда там! Чего только не наплели, чтоб возразить: дескать, и мешают они, доски эти, и ходить по ним неудобно, и лошади спотыкаются. Даже отец Геронтий общество не уломал – он‑то как раз удобство сразу оценил… Так Игнат и плюнул тогда, не стал настаивать. А почему не дали, знаешь? Непривычно! – Семен сплюнул с досады. – А в Ратном‑то не мостки на улице – сам уклад меняется! Вот как… И, думаешь, покорятся?

«Вот как он, оказывается, может! А я его таким и не знала… И опять, дурища, все пропустила! Дед и дед – с детства привыкла, что вроде в холопах, да как родной нам… Вот и видела в нем только старика, что нам сказки рассказывал, да Гриньке свистульки делал… А ведь он же много лет у батюшки в доверенных ходил, а до того у деда… То‑то отец с ним, почитай, как с равным обращался и совета не гнушался спросить. А уж приказчики, даже вольные, кто поумнее, ему первыми кланялись. Значит, было за что?»

А Семен продолжал рассуждать, словно сам с собой:

– Сотник, конечно, сейчас сила. Но недовольные всегда сыщутся, и хорошо, коли на разговорах успокоятся: народ без вожака пошумит‑пошумит и утихнет. А вот коли вожак найдется – жди беды…

Сейчас у Арины язык бы не повернулся назвать Семена дедом: перед ней сидел битый жизнью, жилистый и опытный муж.

«Батюшки! Это что ж он пережил‑то, что ТАК говорит? А ведь он сейчас решает про себя что‑то важное… Что, интересно? В верности его и сомнений быть не может, но что‑то он сейчас недоговаривает!»

Арина стояла, прислонившись к ограде, и молчала, ожидая продолжения странного разговора. А привычный дед (опять дед!) снова занял место незнакомого и – чего греха таить! – пугающего мужа:

– Народ, Аринушка, у нас дурной – когда толпой‑то. Это на доброе дело толпа не враз соберется, а вот на злое – сама кинется, укажи только. Поодиночке всяк человек и умный, и добрый, и рассудительный, а в толпе у него куда что девается. Иной раз и себе во вред, но если все идут – и он попрет. И чем толпа больше, тем рассудка у нее меньше и тем она страшнее.

Корней Агеич, по всему видать, удачу крепко за хвост ухватил, а завистники у удачливого человека всегда сыщутся – перенять ее захотят. Коли окажется среди тех завистников такой, кто умеет толпой верховодить, то он может людским недовольством воспользоваться. Ну, может, и не завтра такие найдутся, но все‑таки… Потому сотник и не хочет лишний раз людям в глаза лезть с тем добром, что с Куньева привез и что после бунтовщиков получил.

Сколько у него на подворье осталось, а сколько сюда перевезли, никто и не знает, поди. Все слышали, что он Андрею щедрую долю выделил? Слышали. Да еще бабы завидущие приврали с три короба. Пусть лучше тебе косточки перетирают у колодца, мол, пришлая вдовица ловко устроилось, а главного и не заметят. Народ что не видит, быстро забудет. Ну, не совсем, конечно, но хоть поминать почем зря не станет, и то хлеб… – дед Семен снова смотрел на Арину, ласково прищурившись, но ей отчего‑то за привычным привиделся его прежний взгляд, незнакомый и тревожащий. – Теперь, если что, и добро тут под охраной, и самих Лисовинов не ухватишь, как зря. Нынче у нас в крепости теперь их побольше, чем в Ратном. Все внуки Корнеевы тут, так?

– Так… – Арина согласно кивнула. – Но все равно в Ратном не один Корней остался. И сын его там единственный, наследник.

– Это Лавр‑то? – прищурился Семен. – Ты хоть раз слышала, чтобы его боярином звали?

– Боярином? Не слыхала… – Арина растерялась от такого вопроса, но тут же с недоумением пожала плечами и отмахнулась от деда. – Да ну тебя, Семен! Как бы я услышала‑то? Он здесь и не бывает совсем…

– Правильно, не бывает. Хотя, чего бы не приехать? Сыновья‑то его тут. А я тебе еще вот что скажу, – дед выставил вперед указующий перст, – в селе его так даже обозники не величают. Корнея, если кто с какой просьбой идет, боярином привыкают потихоньку, а его – нет. Лавр, да и все тут, а то и Лавруха. У нас вон, Михайлу и братанов его после похода иначе чем бояричами и не называют. Ну и кто тогда наследник? Нет, не Лавр, Аринушка, а Михайла – надежа у воеводы. Ему и передаст все, тут и сомнений нет. А после него – Лавровы сыновья. Потому Корней и бережет их пуще глаз!

Семен снова примолк, разглядывая Арину, потом хмыкнул, выплюнул изжеванную травинку, потянулся за следующей, а когда разогнулся, спросил совсем неожиданное:

– Вот, скажем, как крепость наша расположена, ты обратила внимание?

– Да, тут надежно… – кивнула Арина. – На острове почти.

– Эх ты! На острове… – усмехнулся дед. – Хотя, откуда тебе знать‑то! Это я уже полазил вокруг: верши ставил, да про то, где поохотиться можно, разузнавал у лесовиков. Они‑то сами охотой живут и здешние угодья знают.

Удачное место для крепости нашли – удобнее и не придумаешь! Мимо Ратного никакое воинство сюда не пройдет. Ни пешее, ни на ладьях. Там их и остановят или, при большой беде – не приведи Господи! – время протянут, чтобы тут к отпору приготовиться, ну, или уйти куда… в самом крайнем случае. А ежели из‑за болота кто решит напасть, так мимо веси Великой Волхвы незамеченными не пройдут. Оттуда и нас, и Ратное упредят, да и боятся ее – лишний раз не сунутся. Так что если только малым числом тайком кто вокруг по лесу прокрадется, а большой силой – никак обойти не получится. К Ратному могут выйти – там вроде есть путь, сотня ходила, а в нашу сторону – никак.

– А если с той стороны? – Арина, всерьез заинтересовавшись, обернулась и кивнула на лес, который начинался сразу за пригорком, где стояла их усадьба. – Там что?

– А там еще лучше, – расплылся в улыбке Семен. – Там, лесовики сказывали, дальше, совсем за лесом, болото вовсе непроходимое. Да такое, что топь и зимой не замерзает. Потому пастухи в ту сторону стадо не гоняют, только вдоль реки. Хотя до той топи не менее дня идти, а все же опасаются. Оно‑то нас с той стороны надежно от любой беды охраняет, а пуще всего – от того боярина, которого воевать ходили. Говорят, за той топью – тоже его земли, но это уже я не знаю, да и вообще – запутала ты меня! – неожиданно сердито махнул рукой Семен на оторопевшую от внезапного обвинения Арину. – Не о том совсем я говорю! А о том, что воевода сюда своих внуков не просто так поселил. Самое ценное – будущее рода – понадежнее укрыл. И Анна при них, и Андрей твой, и Алексей. Они, выходит, лисовиновского рода хранители! Самое ценное им боярин доверил, ну, значит, и добро тоже тут – под надежной охраной. И от любой беды в стороне. Поняла теперь?

«Почему же Корней Агеич мне не сказал? Хотя, с чего ему в свои тайны меня посвящать? Анна знает, да и… Теперь понятно, о чем они со старостой с Андреем договаривались…»

– Значит, так, Семен! – повернулась она к деду. – Надо, чтоб как можно дольше никто ничего толком не понял. Всем, конечно, глаза не отведешь, но что можно – постарайся!

– А как же, – деловито кивнул тот, выплевывая очередную травинку. – Воевода к нам на постой определил и ту скотину, что при крепости – для кухни. Ребятишек кормить – все равно стадо пасти. А к зиме загоны общие ставят и не землянки – вон хоромы какие! За стенами и не пересчитаешь, сколько их сюда пригнали. И овчарни опять же, и птичники – все у нас, под присмотром. Потому тут, на бугре, только Лисовины и строятся, и тын у всех усадеб общий, а все прочие – с той стороны… Тут чужих нет, да и в общей куче не так в глаза бросается.

Вот после этого разговора ей в очередной раз и вспомнился приезд Аристарха с Корнеем. Ох, прав дед – умен сотник! Андрея расспрашивать Арина не решалась: Аристарх ясно сказал – потом, но ей же самой думать и догадываться не заказано? Радовало, что Андрею тот разговор сил добавил, он прямо на глазах оживал. Арина невольно задумывалась: может, староста слово какое тайное знает – с него станется?

Единственному сравнению, которое пришло в голову, она сама удивилась, тем более, что за мужами такого раньше не замечала. Порой самые некрасивые девки и бабы от нечаянной любви хорошели несказанно, иная за неделю расцветала так, что не узнать – откуда что бралось? Сколько раз такое видела, да и сама…

«Вот именно! Я‑то, когда Андрея встретила, тоже заново родилась. Не он бы – еще и неизвестно, хватило бы мне сил после смерти родителей не впасть снова в отчаяние. Когда мы тут, в безопасности, оказались, запросто ведь могла опять руки опустить. Именно Андрей меня тогда второй раз спас от дури. А уж когда поняла, что и ему я не безразлична, и вовсе крылья выросли.

Но он‑то не девица – ему одной любви мало, пусть она сейчас ему жизнь и спасла. Мужам нашим, женским, счастьем никак не прожить! Разговор‑то последний с Настеной вспомни…»

* * *

Настена – ещё до приезда сотника со старостой – как и обещала, опять выбралась из Ратного проведать Андрея. Вошла в горницу, с порога осмотрелась и хмыкнула довольно:

– Вижу‑вижу, дело на лад пошло.

Подошла, села рядом с Ариной на скамью. Окинула ее взглядом: