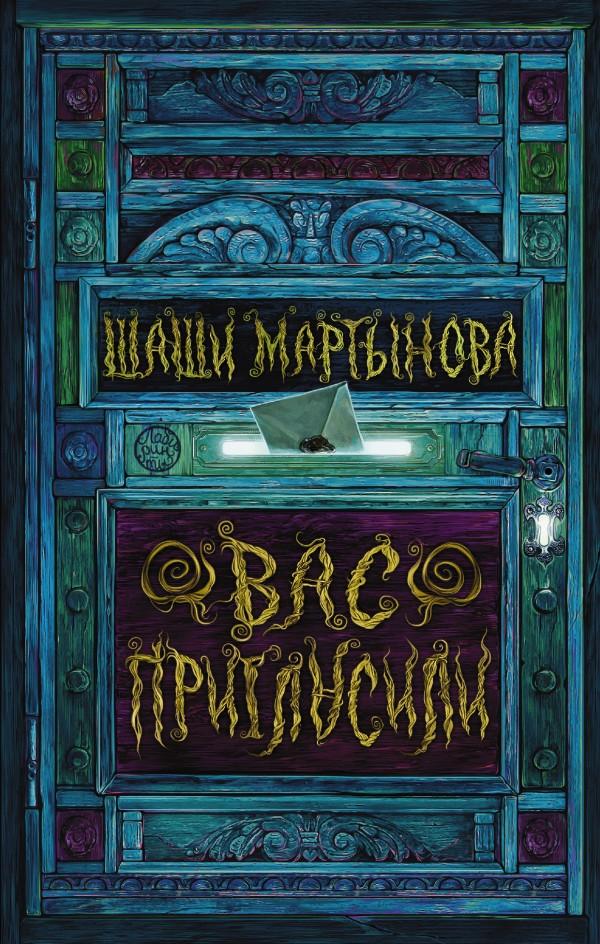

Вас пригласили (Шаши Мартынова)

Шаши Мартынова

Вас пригласили

Лабиринты Макса Фрая

Пролог

– Вас приглашали?

D?rmand, судя по латунной блестке на лацкане, звался Лусием. «Для Лусия чересчур громоздок», – подумал Эган. Лусий опомнился и буркнул вкрадчиво:

– Добрый день.

– Добрый день. Приглашали, – отозвался Эган и протянул слегка взлохмаченную по углам полосатую картонку. Посередине в волнах полосок бултыхался таз с тремя задумчивыми матросами, обрамленный геральдической лентой с надписью «Tri Martolod». На обороте красовался неразборчивый витиеватый автограф. Лусий извлек из настенного ящика пухлую безымянную книгу, проехался пальцем по насечкам на обрезе, открыл нужный разворот и полностью на нем сосредоточился.

– Это прошлогодняя карточка, – вынес наконец глубокомысленный вердикт Лусий. – Но я сейчас все улажу.

Сумрак необъятного вестибюля мог бы поглотить существо и втрое крупнее Лусия. Некоторое время висела проникновенная тишина, а потом Лусий сгустился вновь – с новой карточкой на блюдце в мелких незабудках.

– Вас ожидают. Знаете, куда идти?

– Да?да, я не впервые.

– Простите, я новенький.

– Я вижу.

– Карточку не забудьте.

– Зачем? На следующий год будет другая.

– Так я?то, может, останусь. И узн?ю вас.

– А, ну хорошо.

Они обменялись сувенирными улыбками. Эган принял карточку и вгляделся в рисунок. Буколическая ветка дерева, на ней три изумрудно?зеленых зимородка, сверху, на геральдической ленте, – «Three Little Birds». Отчего?то очень толстая в этот раз, карточка скользнула в нагрудный карман.

В щель между приоткрытой дверью и дверной рамой рвался померанцевый свет. Эган взялся за шершавую бронзу, предусмотрительно сощурился, толкнул старое дерево и шагнул через порог. Дверь флегматично захлопнулась у Эгана за спиной. Он приоткрыл глаза и осмотрелся.

Он стоял на дне ложбины между холмами, на которых, докуда хватало взгляда, плескался одичалый сад в полном цвету. Из?под ног Эгана меж кудрей кислицы убегала и довольно скоро терялась где?то справа тропинка. Закатное солнце отбрасывало точеные синие тени. Дневные птицы передавали слово ночным. Сверчки, подкручивая колки, несмело возили смычками по струнам. В замершем воздухе висел отчетливый дух смородины. Все вокруг предвещало ночь, невозможную без светляков.

Из?за узловатой груши возникла исполосованная тенями громадная фигура. У ее ног суетилась и попискивала еще одна, не крупнее зайца. Рассекая траву, они спустились к реке закатного света, и Эган разглядел косматого сивого великана лет сорока, облаченного в неразборчивый лён, и конопатого малыша, замотанного от подбородка до мосластых колен в сложную цветочную гирлянду. Первого Эган видел впервые, а вот малютку?пуку узнал сразу – этому персонажу года три?четыре тут, не меньше.

– Вам кого? – спросил великан, остановившись на расстоянии, с какого обычно разговаривают люди, рожденные и живущие на просторе.

– Это Эган! Я его знаю! – заверещала пука и в прыжке повисла у великана сзади на штанах. Тот отечески добродушно отцепил ее и пересадил себе на плечо. Пука немедленно принялась кусать его за ухо. Великан бросил обращать на нее внимание и явно вознамерился продолжить расспросы, но тут их окликнули.

– Коннер! Ну наконец?то. В следующий раз вот так отложишь визит – придешь в пустой дом, предупреждаю.

Сельма возникла невесть откуда – ожидаемо. Трава под ее босыми ногами почти не кланялась. Они обнялись. Эган вдохнул сухой солнечный ветер ее абсолютно седой макушки. Сельма сдавленно пробурчала:

– Подбери сопли.

– Не умничай.

– Есть будешь?

– Не откажусь. Веди. Я опять не понимаю, где у тебя столовая. Или кухня. Или где ты сейчас ешь.

Сельма молча схватила его за рукав и с поразительной для женщины ее возраста прытью потащила вверх по холму, петляя между полиловевших вечерних стволов. Он оглянулся. Великан и пука нагоняли их. Эган знал, что будет дальше. Почти врезавшись Сельме в спину, оба впитались в нее без остатка. Сельма, понятно, и бровью не дернула. Они поднимались все выше.

– Кто этот громила?

– Великодушие и равновесие.

– И то, и другое в одном? А чувство юмора? И почему оно так выглядит?

– Я по?прежнему не знаю, как тебе ответить. Смотря что ты увидел.

Они взобрались на зеленый гребень. Как только Эган вступил на ровное, земля вокруг них вздыбилась, свернулась в лохматый конус, потемнела, укрылась глубокими ороговелыми морщинами, и вот уж они стояли посреди небольшой кухни с неровным овальным входом без двери. В овал все так же сияло закатное солнце и виднелись сверкавшие кварцем иззубренные кряжи, с редкими иероглифическими соснами. В овальную раму этой картины справа степенно влетела очень крупная птица и так же неспешно сгинула за другим краем. Эган с наслаждением опустился на древний комель в углу. Тот зашевелился, бормотнул что?то вполголоса и выдвинул подлокотники.

– Удобно? – просипел комель.

– Да, спасибо, Брюс.

– Эган, ты?

– Да.

– Здрав будь. Сто лет, сто зим. Исхудал, что ли?

– Да нет, просто одет легче.

– А.

– Да ты спи, спи. Я не буду возиться.

– Возись сколько вле… – Брюс, не успев договорить, негромко захрапел.

Толстая, изрытая жизнью и воспоминаниями столешница скрылась под тарелками. Сыр, сыр, еще сыр, яблоки, груши, помидоры, орехи, яростно запахшая зелень, масло в бутылке, семечки, хлеб, жареные каштаны. Сельма подставила щербатую бурую кружку под свисавший с балок кувшин, потянула за лохматый канат, кувшин накренился, плеснул черно?красной густой жидкостью. Сельма протянула кружку Эгану:

– Давай, Коннер, чтоб как мы любим – всю ночь не спать, – и налила себе в такую же, того же, столько же.

– Ты не забудь только завершить ночь все?таки.

– Когда скажешь, тогда и рассветет.

– Тогда гаси закат.

– Уже.

Пока ужинали, кухня успела дважды измениться до неузнаваемости. Теперь они сидели в просторном качком трюме под лампой?молнией. Доски мерно поскрипывали.

Эгану чудилось, что он ощущает, как ему в спину сонно толкается забортная вода. Судно стояло на рейде, в иллюминатор маятником заглядывал недалекий маяк у створа гавани. Сельма явно желала развлекаться.

– Так ты, значит, все еще с ними разговариваешь?

– Да – мы и разговариваем, и играем. Даже, наверное, дружим. Впрочем, не уверен.

– Много новеньких?

– Как обычно. Один?два в год.

– Райва не выезжала?

– Нет.

– У тебя по?прежнему Замок?

– Да. Это ты у нас мастер пространств. У меня другая специализация.

– Ерунда. И ты это прекрасно знаешь. Тебе с людьми нравится делать и разговаривать.

– Воздержись от замечания о том, что это просто я еще молод.

– За кого ты меня принимаешь?

– В этот раз? Или вообще?

Сельма рассмеялась.

– Ладно, один?ноль в твою пользу.

– Ты когда Эрро видела последний раз?

– Давно, лет пять назад, не меньше.

– Все как обычно?

– На вид – вполне.

– Что там было? Звезды? Бухты? Висячие леса?

– Ты не поверишь – атолл мне показал.

– И как ты это трактуешь?

– Соленое кольцо окаменелой жизни в неподвижной теплой воде. Идиллия. А что?

– Тебя такие намеки не огорчают?

– Я дорожу людьми, а не их мнениями обо мне.

Помолчали.

– С другими не общаешься?

– С кем? С Торо? С Фридой? Они еще более деятельные, чем ты, для меня перебор.

– Осуждаешь?

Сельма недоуменно воззрилась на Эгана из?под белых бровей. Тот широко улыбался.

– Да ты, я смотрю, настроен валять дурака сегодня, дорогой мой.

Эган встал, прошелся по старым серым занозистым доскам, посмотрел в иллюминатор. За мысом виднелась пара домов, темно?голубых под безлунным небом. Одно окошко дышало яичным желтым.

– Кто у тебя там не спит?

– Это у тебя. Ты же смотришь, не я.

– Ну да, ну да.

Счастливо помолчали.

– Твои к тебе наведываются?

– «Мои»? – Сельма склонила голову к плечу и возвела глаза к потолку, словно вспоминая. – А, ну да! Мои.

– Клоун ты.

– Я – да. Если находят – заглядывают. Я же ничего не делаю, Коннер. Сижу себе дома. Кому правда надо, те находят. Мы же не будем спорить, чей метод лучше, м?

Эган нахмурился, прояснился, ответил:

– Нет, не будем, конечно. Сколько можно?

Сельма встала, прихватила свою чашку – теперь полупрозрачную сиреневую – со стола, взяла Эгана за локоть и повела к трапу.

– Давай выйдем, подышим осенью.

Выбравшись наверх, они оказались на подвесном мосту над оврагом, в котором со многими паузами шелестели прямо под ними клены. Над деревьями повисла розоватая ущербная луна. Сельма села на полотно, свесила ноги, похлопала тылом ладони рядом с собой.

– Садись. Покачаемся.

Слева и справа на краях оврага зажглось по фонарю, и со всех сторон заполыхал октябрь. Сельма шумно втянула воздух, задержала дыхание, вытряхнула его из себя со смешком.

– Нравится?

– Очень. Я так не умею.

– Это не комплимент.

– Я и не пытался.

– Тогда ладно.

Ровный концерт листвы грубо нарушила немелодичная возня, пыхтение и сдавленные проклятья в кустах.

– Пука?

– Ага.

На правом конце моста нарисовалась детская фигура в ночнушке и, косолапя, поскакала к ним. Вскарабкавшись Эгану на грудь, слюняво поцеловала его в обе щеки, оттуда сиганула к Сельме на колени, там немедленно свернулась калачиком и засопела. Эган предупредительно заговорил тише:

– Мне иногда хочется, как ты.

Сельма – вдвое громче:

– Да она спит как убитая, не обращай внимания. – В доказательство она подергала пуку за волосатое ухо. Та даже не пикнула. – «Как я» – не надо. Мне нравится, как ты. А тебе нравится, как я, потому что для этого есть я. Когда сам – это другое. Флейту слушать любишь?

– Скорее да.

– Сам играешь?

– Немного.

– В виртуозы рвешься?

– Нет.

– Вот видишь. Дыши хорошенько – и смотри внимательно.

Эган не знал, куда и на что именно смотреть, но все равно уставился в сумрак. Чуть погодя понял. Над оврагом гладкой изогнутой линией беззвучно летели две белоснежные сипухи. Луна глазуровала их серебром. Казалось, что все вокруг поплыло вместе с ними. Промчавшись над мостом, они растворились, будто не было.

– Спасибо, Сельма.

– Ах, право слово, какие мелочи.

Часть I

Ирма Трор

Сулаэ фаэтар

Перевод Саши Збарской

Эта повесть есть некоторая переработка моих дневниковых записей, сумбурных, полуобморочных, не всегда связных и осмысленных для внешнего читателя. Никакого складного текста изначально не существовало, он создан уже после того, как я уехала надолго. И сама история, и приведение этих записей в порядок случились очень давно, мне кажется, и я столько раз возвращалась к ним, что уже не могу доподлинно сказать, что в них достоверные воспоминания, а что – лишь память о них.

Ирма Трор

Глава 1

Рид милосердный, вот это гроза!

За пару аэна[1] до этого – или три? или сколько? – я, кучер и две девчонки?служанки, благополучно проскочив навылет где?то рядом с сердцем бури, едва уцелели в повозке, завалившейся на полном ходу. Для меня до сих пор загадка, что же так напугало смирных неповоротливых лошадей – гром рокотал уже в отдалении, и молний меж дубовых крон было почти не видать. Так или иначе, наши лошадки понесли по раскисшей осенней глине, и уже через несколько диких мгновений вырвались из упряжи, а покореженную повозку бросило боком на сырые стволы деревьев.

Какое?то время ничто не достигало моего слуха, а затем шорохи и шелесты вернулись: стало слышно скучный частый дождь и смутное бормотание леса, да еще стонал бедняга?возница – его порядком придавило; потом выяснилось, что голень сломана.

Очень скоро дождь нас выполоскал напрочь. До имения герцога Колана, друга родителей, никак не меньше пятнадцати миль. Служанки выбрались наружу и теперь жались друг к дружке да глядели на меня, как две мокрые птицы;

возница полулежал неподвижно, боясь потревожить увечную ногу. У меня саднило колени, однако в полоумной тьме было невозможно разглядеть, насколько там все скверно. Едва попробовала приподняться – левую лодыжку скрутило ржавой болью. Охнув, я осела на землю.

Что ты будешь делать, а? Ноябрь, ночь, насупленный, исхлестанный дождем лес, две перепуганные девчонки, покалеченный возница, разбитая повозка. Кто тут нас выручит? Надо что?то предпринять – но для этого потребуется сначала спокойно подумать, а потом и встать. Ни на то, ни на другое, по чести сказать, я не находила в себе сил.

Однако унывали мы недолго. Я и испугалась, и обрадовалась, когда услышала, как с дороги, приближаясь, долетел громкий смех, а по мокрой грязи захлопотали копыта. Из?за деревьев показались двое всадников – ехали не слишком быстро, беседовали и, похоже, не обращали внимания на дождь. Один глухо басил, у второго голос был почти мальчишеский, оба говорили… на высоком дерри! Вот это да. Люди дерри? Их же всех извели лет двести назад. Не привидения же в такую мокроту по лесам носит. Впрочем, времени на размышления у меня не было. Кое?как поднявшись на ноги, я закричала сквозь клекот дождя что было сил.

– Мне нужна ваша помощь! – На дерри, надо сказать, я изъясняюсь с кошмарным акцентом и ошибками, но там было не до манер.

Разговор на дороге тут же смолк, плюхи копыт поредели и утихли, и один всадник спешился. Его лица в бурную и безлунную темень не разглядеть, но ростом он был с меня, коренастый, широченный в плечах. Нас разделяла дюжина локтей придорожной травы, ближе я пока не осмеливалась подобраться.

– Приветствую вас, фиона[2]. – Человек сжалился и заговорил на моем родном фернском. – Право, удивительно видеть молодую даму в такое время, под дождем, да в лесу! Уж не эльф ли вы? – Улыбку съела ночь, скрыв ее от взгляда, но не от слуха. И от улыбки этой потеплело. Этого человека не стоило бояться.

– Нет, фион, я не эльф – к моему и, быть может, вашему разочарованию. У нас случилось досадное приключение… – Кратко я пересказала события последнего аэна, по временам ойкая и шипя от боли: плохо дело с лодыжкой. Когда я договорила, на несколько мигов повисла тишина, пропитанная шелестом дождя. Затем незнакомцы перебросились парой слов на деррийском, и тот, что оставался верхом, сказал просто:

– Фиона нола[3], примите приглашение герцога Коннера.

Краткая, но отчаянная попытка вспомнить это имя в Королевских списках не внесла никакой ясности, но выбирать было не из чего. Пусть так, в конце концов. Спешившийся фион?крепыш, почти гном – таким он, весь изрисованный древесными тенями, вдруг показался – шагнул ко мне вплотную. Я невольно отшатнулась и ощутила десяток пугливых пульсов разом. Собеседник мой хмыкнул, легко и будто по привычке подхватил меня на руки и понес к дороге. Мои спутники тихонько возроптали, но смысл их слов тут же размок и истаял. Несший меня молчун бросил им что?то через плечо, но я вдруг совсем перестала соображать. Оставшийся в седле фион – тот, что с мальчишеским голосом, – ловко принял меня и помог устроиться в седле за собой. Коням дали шпоры, и мы с места перешли на нетряскую рысь.

С усилием собрала я в костлявый свой кулачок остатки человеческого и изготовилась спросить, что будет с моими служанками и кучером, но тут наездник повернул голову и ответил на вопрос, так и не выбравшийся под дождь:

– Я доставлю вас в замок, фиона, а за прочими приедут после. Люди и пара свежих лошадей нужны, чтобы тащить вашу повозку.

Вот и славно. Мы тем временем покинули основную дорогу и углубились в лес едва ли не напролом. Нет, там была тропа, наверняка. Но я ее не заметила. Дождь повзрослел до ливня.

Плохо помню, сколько мы ехали, но путь оказался неблизким. Деревья стискивали нашу тропу, набрякшая от воды листва осыпала меня каскадами ледяных брызг. Везший меня фион старался сглаживать поступь коня, чтобы меня не слишком трясти, но лодыжку теперь дергало беспрестанно. Может, через четверть аэна, а может, через аэн мне стало совсем уж все равно. От коня и всадника волна за волной накатывало тепло, я его жадно впитывала, но мало, мало. Куда я еду? С кем? Когда можно будет согреться и уснуть? Не свалиться бы на полном ходу.

Ворота замка мы проскочили без остановки: нас пропустили, ничего не спросив. Мы пересекли пустынный двор и остановились у широких каменных ступеней перед высоченными дверями, выморенными временем до черноты. Второй всадник еще у ворот, похоже, свернул куда?то в глубину двора. Мой спутник спешился и со всеми предосторожностями, как фарфоровую куклу, спустил меня на землю. Прозвучало несколько фраз, нам открыли, и мы оказались в сумрачном двусветном зале. Два факела озаряли проход к лестнице и зевы многих коридоров. Здесь?то я наконец смогла разглядеть своего спасителя. Он был совсем юн – моложе, чем я предполагала по голосу, – высок, худощав и носат. С длинных, почти черных волос, заплетенных в тугие косы, капала вода.

– Вам, фиона, нужно отдохнуть и переодеться в сухое. Герцог ждет вас в гостиной к горячему чаю и ужину. У вас пятьсот мгновений ока[4]. Но прежде позвольте мне прекратить ваши страдания. – Он неопределенно махнул узкой, почти девичьей ладонью долу.

Я бы, вероятно, удивилась подобному педантичному гостеприимству и еще более – такому измельчению времени, но мой по?прежнему безымянный спутник, не дав опомниться, довел меня до нижней ступени лестницы и знаком предложил сесть. Я в онемении сделала, как велено. Он опустился на колени, взял мою ногу в ладони и слегка приподнял грязный и мокрый насквозь край юбки. Странно, однако мне все еще хватало сил смущаться:

– Фион… Простите… Я сей миг совсем замарашка… Я бы привела себя в порядок сначала… А что вы собираетесь делать?

Сияющие глаза цвета старого янтаря глянули на меня снизу вверх почти весело:

– Мне кажется, вам пора перестать хромать. Все тогда начнет получаться и быстрее, и лучше. Грязь у вас на платье не имеет значения. Пожалуйста, думайте о своей обиженной ноге.

– Как? Что же прикажете… мне о ней?… – От изумления я путалась в словах.

Юноша уже закрыл глаза, лицо его разгладилось и прояснилось. Несколько мгновений спустя он, не глядя на меня, произнес:

– Думайте нежно.

Несколько вдруг успокоившихся моих вздохов спустя будто горячие острые иглы мягко погрузились, одна за одной, в ступню, в голень, в колено, одновременно и раскаляя, и холодя кожу. Я изо всех сил гнала от себя оторопь и смущение – и пыталась «думать нежно» о своей лодыжке. То ли от морока сухого тепла, то ли от усталости, то ли от этого странного прикосновения меня почти затопило сном.

– Ну вот, кажется, все получилось. Вставайте, фиона!

Ничего непонятно про время. Кажется, я все?таки уснула, но мальчишеский этот голос вернул меня в явь. Я осторожно поднялась, недоверчиво ступила на левую ногу – и не почувствовала никакой боли. Мой провожатый же, более ничего не объясняя, повел меня вверх по лестнице и далее – полутемными коридорами, потом снова вверх… Похоже, мы где?то в башне. Вдруг остановившись, все еще не назвавшийся юноша распахнул одну из четырех совершенно одинаковых дверей и жестом пригласил меня войти. Я никогда сама не отыщу дорогу к этому коридору, не говоря уже о таинственной гостиной.

– За вами – теперь уже через триста мгновений ока – придут, фиона нола, и проводят к Герцогу. – Меня одарили еще одной уютной улыбкой. – А мое имя вам знать пока не обязательно. Герцог представит нас, если сочтет нужным.

Этих слов, как мой провожатый, видимо, решил, должно было хватить мне, дабы все сразу прояснилось и уладилось, и на этом откланялся и вышел. Дверь беззвучно затворилась, шаги стихли.

Голова моя теперь до странного прояснилась. Уже давно должно было наступить послезавтра. Триста мгновения ока! Я, наверное, сплю. От этой мысли все внезапно стало гораздо проще.

Я огляделась. Келья и будуар одновременно. Беленые стены сходились вверху четырехгранным сводом, по нему сновали блики от свечей в затейливом напольном канделябре. За тяжелыми темно?синими драпировками угадывалось окно. На помосте царило громадное ложе, накрытое атласом того же полуночного тона, что и портьеры. Два высоких табурета, полка с книгами, ночной столик, весь уставленный непрозрачными склянками и флаконами. Обстановка из снов людей, которые жили лет сто назад. На скамейке перед кроватью – чаша с водой, в ней горсть цветков лаванды. Имелся и небольшой камин – его, похоже, растопили задолго до моего появления. Ни лика Рида, ни даже таблички с Вечной Печатью нигде не видать.

Поразительное место. Тут есть вообще хоть один верный? Впрочем, мое «Житие» всегда со мной. Я запустила руку в недра сумки, пахнуло сырой кожей. Книга была на месте и почти не намокла. Достала, открыла где пришлось, быстро прочитала пару строк – на всякий случай.

Поплотнее прикрыв тяжелую дверь и придвинув к ней – мало ли что! – стул, я с ленивым наслаждением сбросила невыносимо тяжелый от воды плащ, стянула накидку, платье и нижний батист и даже попыталась сложить их так, чтобы не замарать грязью ковер. Воздух укутывал – блаженный, почти горячий, – и я, нагая, стояла, закрыв глаза, неподвижно, слушая хрипловатый щелк пламени в камине и рваную дробь дождя за окном. Потом опустилась на колени перед умывальной чашей, поднесла горсть благоуханной воды к лицу, вдохнула сонный маслянистый запах. Осторожно, чтобы не слишком лить на пол, отмыла грязь с разбитых колен, поплескала на тело. Перебрав флаконы на столике, нашла мазь – старинное знахарское снадобье от порезов и ушибов. Рид милосердный, какая забота… Но – время, время! Сколько там осталось от тех трехсот мгновений? Не стоит злоупотреблять терпением неведомого хозяина, раз ему так дороги миги.

На невысокой скамье у стены я заметила какие?то одежды и решила, что в это, видимо, мне предлагают облачиться. В полном замешательстве покрутив в руках бесформенное, как мне показалось сначала, одеяние, я скользнула в атласную тунику уже привычного сумеречного цвета – по росту мне, до самого пола, свободную настолько, что, когда я стояла неподвижно, ткань держала меня только за плечи. Рукавов не было, зато пройма спускалась до самых кончиков пальцев. Ходить в этом «платье» и не путаться в складках я могла только очень медленно и осмотрительно, придерживая перед собой подол. Под той же скамьей нашлись и незатейливые ременные сандалии. На ложе обнаружилась огромная шаль, сливавшаяся по тону с покрывалом. Никаких нижних платьев, юбок, туфель… Я же буду совсем голая под этим синим атласом!

Но на раздумья времени не отвели. Раздался стук в дверь, и я, неуклюже подхватив свое новое одеянье, отворила. На пороге стоял молодой слуга. Не говоря ни слова, он жестом предложил следовать за ним.

Мы шли неспешно, и я пыталась запомнить дорогу к своей комнате. На прохладных каменных стенах коридоров не было ни привычных картин, ни охотничьих трофеев, ни родовых портретов или гербов. Только зеркала. Всюду, в самых неожиданных углах, самых причудливых форм и размеров. Когда мы шли сюда с тощим юношей, я не заметила ни одного. Вывернув из?за очередного поворота, мы оказались у высоких приоткрытых дверей. Слуга поклонился и, оставив меня, растаял где?то в полумраке.

Сердце забилось, вдруг вспотели ладони. В полном смятении я взялась за драконьи шеи дверных ручек, нажала, и на бесконечный миг мне показалось, что чешуйчатый металл шевельнулся под пальцами. Я отдернула руку и шмыгнула внутрь.

Глава 2

– Хотя оно и спорно в вашем нынешнем состоянии, тем не менее, добрый вечер, фиона.

Дымный свет, еще слегка прыгавший от шалого дверного сквозняка, отраженный в нескольких высоких зеркалах, выхватывал из мрака лишь небольшую часть залы рядом с камином, оставляя бездонную черноту сводов почти не согретой. Я двинулась на голос – к камину, к креслу с высокой спинкой, не понимая еще, кому этот голос принадлежит. Второе кресло, боком к огню, пустовало.

Скрипнув по каменным плитам, занятое кресло чуть развернулось, и я впервые встретилась взглядами с тем, кого мне называли Герцогом. Ленивые сполохи каминного пламени высветили левую половину лица – льдистый голубой глаз, высокий шишковатый лоб и гладко выбритый матовый череп. Остальное полностью вычеркнула тьма.

Герцог не отрываясь смотрел мне в лицо и при этом словно разглядывал меня всю, с головы до пят. Безбрежное плотное темное платье, никак не обозначавшее фигуру, будто немедленно истончилось на мне, истлело под его взглядом, и я почувствовала себя новорожденной. И раздражилась. Волна негодования накатила и схлынула, и я устыдилась собственной спеси: люди этого фиона тьернана[5] оказали гостеприимство, и мне хватит воспитания, чтобы держаться с достоинством в любом платье, даже когда на меня смотрят прямо. Все это, вероятно, отразилось у меня на лице, и в наставленном на меня морозном левом глазу сверкнула и растаяла усмешка.

– Фиона нола, прошу вас, разделите мое общество. Позвольте сразу отметить, что вы держитесь с завидным достоинством, даже в этом… хм… по особой моде скроенном платье. Мои комплименты ноле фионе!

Приметив, что Герцог повторяет вслух то, что я не произносила, и тут же забыв об этом, я повиновалась. На столике уже возник чай. Запахло мятой и еще чем?то пряным, сладким.

– Выпейте чаю, а нам тем временем подадут ужинать. Вы, должно быть, голодны неимоверно?

Герцог говорил очень тихо, нараспев и словно необязательно, будто бы думал вслух, но каждое слово его просачивалось между путаными моими мыслями, как ртуть. В горячем воздухе слышался лишь треск поленьев в камине, шепоток чашки о столешницу – и голос Герцога. И голос этот гладил меня, как кошку, ничего не спрашивал. Я вдруг осознала, что в стенах замка пролепетала едва ли больше пары фраз. Свою чашку я опустошила и не заметила, и Герцог, без усилий, но пристально следивший за каждым моим движением, заговорил вновь:

– Ну вот, вы немного пришли в себя и почувствовали, что вам здесь рады. Теперь позвольте представиться: герцог Коннер Эган. Для фионы – просто Герцог.

Он поднялся, и сгустившиеся, кажется, из воздуха слуги внесли еще с десяток зажженных факелов. Залу мгновенно затопило светом, и я увидела у дальней стены в нише стол, полностью накрытый к ужину. На двоих.

– Прошу вас, Ирма! – Герцог протянул мне громадную млечно?белую ладонь. Изо всех сил сосредоточившись, я подала ему руку, намотала подол на кулак и медленно заскользила к столу – я поняла, как надо двигаться в моем новом облачении. Меня не смутило, что хозяин знает мое имя: к этому времени, скорее всего, уже доставили моих слуг, и они сообщили подручным Герцога, кто я.

Проворно и в абсолютном молчании подали первую перемену блюд. Я наконец обрела дар речи.

– Фион тьернан Эган, благодарю вас за оказанное гостеприимство и помощь мне и моим людям. Мой отец, граф Трор, не забывает таких услуг. – Я постаралась придать своим словам всю возможную вескость.

Герцог небрежно махнул рукой, но глаза его загадочно блеснули.

– Ваших слуг доставили в мой охотничий домик. Он ближе к дороге, и туда уже выехал лекарь. О них позаботятся.

Хороши новости: никого из моего сопровождения со мной не осталось. Я настороженно выпрямилась в кресле.

– Зачем они вам, Ирма? Откиньтесь, забудьтесь. – Герцог был сама безмятежность. – Тут полон дом крайне услужливых и столь же не утомительных слуг, но и они вам не понадобятся. Вы будете спать, как дитя, обещаю вам. Правда, чуть погодя. А пока – угощайтесь.

Я вознесла короткую предтрапезную благодарность Риду Вседержителю, успев заметить краем глаза, что Герцог тоже прикрыл веки, но без всякой серьезной сосредоточенности, подобающей этому особому обращению ко Всемогущему, напротив – он расплылся в сладостной, почти фривольной ухмылке. Но как же оно всё благоухало! Запах простой, почти крестьянской еды совершенно одурял. Все жареное, даже хлеб. Даже вино пахло дымом. О, как я была голодна, однако мне, безусловно, хватило воспитания не показывать этого, хотя, таща к себе на тарелку недевичий кусок оленины, я дребезжала с головы до пят. Не успела я поднести вилку ко рту, как Герцог произнес вполголоса, глядя словно бы сквозь меня:

– Подождите, фиона, не спешите.

Я не нашлась, что на это сказать. Он заметил, как у меня трясутся руки? Как я смотрю на снедь? Да, я была готова, о Рид, хвататься за этот кусок мяса руками, так велик был мой голод, и так сводили меня с ума эти непонятные, не узнаваемые по аромату травы. Но не мог же он читать мои мысли!

– Не упустите любовной прелюдии, дорогая Ирма. – Герцог почти не улыбался и произносил слова тихо и очень ровно.

Все внутри меня остановилось. Я не знала, что и думать, – и, главное, как сей миг вести себя с этим человеком? В подобной манере мужчине пристало говорить с невестой после объявления помолвки – никак не с едва знакомой девицей. Завороженно глядя на хозяина, я отложила вилку и нож.

– М?м, рассмотрите же то, что собираетесь принять в рот. Очень скоро вы соединитесь навсегда. Этот кусок мяса будет ближе вам, чем благородный граф Трор, чем ваш жених, которого вы, как вам кажется, любите… Проживите это. Себя в этом. От голода умирают недели две, насколько мне известно. У вас еще море времени.

Я в смятении переводила взгляд с тарелки на лицо Герцога. Не о благодарении за ниспосланную трапезу он говорит, уж точно. Я собралась с духом:

– Герцог, что вы хотите этим сказать?

– Чем, фиона? – Герцог небрежно подхватил бокал с вином и взмахнул им, того и гляди расплещет.

– Вы предложили мне… прожить это… Если я правильно вас поняла. – Я чуть не поперхнулась тем, что произнесла.

– Вы ослышались, фиона Ирма. Я всего лишь посоветовал вам хорошенько все прожевывать, но вы почему?то вообще не едите.

От усталости, похоже, начинают мерещиться совершенные нелепости. Я положила в рот злополучный кусок, и гастрономическое наслаждение ненадолго расплело время до простой прямой. Герцог – вполне игриво, как старый друг, – цокнул своим бокалом по боку моего.

– За ваш визит ко мне, драгоценная фиона нола! За ваш столь своевременный визит. – Последние слова были сказаны тем же странным отсутствующим тоном, и мне опять померещилось то, что не прозвучало. Мы пригубили вино. Знакомый жидкий огонь обжег гортань, пролился глубже. Почему?то горькое. Но все равно вкусно. Мне захотелось воздать хотя бы словесно за удивительное радушие тьернана Эгана.

– У вас великолепный замок, Герцог.

– Вам нет нужды мне льстить. Ваше общество – мое удовольствие и мой выбор. Более того, замка вы еще и не видели почти вовсе, поэтому комплимент придется отложить хотя бы до завтрашнего утра.

Я вспыхнула: ну вот, меня уже уличают в грубой лести! Во второй раз за вечер я себе показалась невоспитанной бройо[6]. Устала, я просто устала и переволновалась за этот вечер сверх всякой меры – вот и все объяснение моей нелепости. Похоже, все?таки стоит помалкивать, пусть лучше хозяин разговаривает. Однако Герцог еще что?то негромко поспрашивал – о моем отце, словно знал его давно и близко, о моей покойной матери, потом что?то о музыке, – а я продолжала, краснея и бледнея, отвечать односложно и невпопад, теряться и мучительно запаздывать с ответами. Зачем?то путано и неуклюже рассказала ему про свой дневник и про то, как он мне дорог и значим, хотя прежде никогда и никому о нем не говорила. Но об этом – далее.

С каждой следующей своей неловкой фразой я погружалась в дремотную оторопь, постепенно растворяясь в темных водах, в голосе этого человека, теряя себя, засыпая. Наконец Герцог поймал маятник разговора в полете и, к моему несказанному облегчению, перешел на неспешное сольное говорение. Не объяснить как, но фион Эган, даже не обмолвившись о сем, позволил мне совсем прекратить себя слушать. Я исподтишка разглядывала его – ум увлекся этой занимательной игрушкой и оставил меня в покое.

Герцог показался мне безобразным. Очень бледное лицо, большой рыхлый нос, брови светлые до невидимости, огромный почти гротескно подвижный рот с крупными зубами, будто оспой изрытое лицо, прозрачные серые глаза с иглами зрачков. Как ни странно, я сама не заметила, как лик этого сатира приковал к себе мой взгляд намертво. Герцог меж тем словно не замечал, что я, глухая к его речам, бесцеремонно пялюсь на него, как на неодушевленный предмет. Хотя именно невероятная, нечеловеческая одушевленность хозяина замка и завораживала меня более всего.

Подали фрукты. В гигантской ярусной вазе я разглядела мои любимые фиги и выбрала одну, уже треснувшую.

– Красивый плод, не правда ли? – Герцог смотрел не в лицо мне, а словно бы разговаривал с моей рукой, с пальцами, в которых я держала фигу за ножку.

– Да, пожалуй… – Я снова забеспокоилась.

– Как вы будете его есть?

Я вгляделась в серые глаза напротив. Доброжелательная небрежность. Чтобы выиграть хоть миг, я откашлялась.

– Очищу его от кожуры и съем мякоть…

– Прекрасно, фиона. Попробуйте же скорее эту фигу, прошу вас! – В голосе Герцога прозвучало волнение и даже некоторая горячность.

Смущаясь под остановившимся взглядом Герцога, я взяла фруктовый ножик и начала осторожно счищать тонкую лилово?зеленую кожицу. Далее полагалось разрезать фигу на четыре четверти и отправить их в рот. Ожидая подвоха, я взглянула на Герцога. Он широко улыбался.

– Ну же, Ирма! Не терзайте фигу. – Подавив нервный смешок, я вдруг увидела себя очищенной фигой на тарелке у Герцога. – Я бы съел ее целиком. Так больше вкуса, не правда ли?

С такими словами Герцог вдруг перегнулся через стол, и я увидела эти светлые, но совершенно непроницаемые глаза совсем близко – в них плясали красноватые мазки факелов. У меня закружилась голова, я опустила выпачканный фруктовой мякотью нож и поняла, что сей миг эту фигу мне не съесть. Повисла смятенная пауза. И тут Герцог, внезапно откинувшись в кресле, возвысил голос:

– Фиона нола желает почивать! – Я скорее почувствовала, чем услышала, как к моему креслу подступили сзади. – Фиона Ирма, вы устали, и вам нужно отдохнуть. Анбе, проводите.

Я неуверенно поднялась. На формулы вежливости не осталось никаких сил. Кресло мягко отодвинули, мне предложили руку, и я неуклюже вцепилась в теплое крепкое запястье. Явь будто истлела, укуталась непрозрачным дымом. Стоило поблагодарить хозяина за прекрасный ужин и беседу (Рид милосердный!), извиниться за невозможность далее составлять компанию, но все тот же тихий голос за моей спиной сказал:

– Не трудитесь, фиона. Я сам себя поблагодарю, извинюсь и извиню. Сладчайших сновидений. Ах да… фигу, разумеется, вам доставят в покой незамедлительно.

Не помню, как провожатый вывел меня из гостиной. Я лишь ощущала всей спиной плотный неотрывный взгляд. В коридоре наваждение начало развеиваться, и я смогла наконец рассмотреть спутника. Тот самый – тощий юноша с заплетенными в косы мокрыми волосами, которые теперь почти высохли и разбегались по синей льняной рубахе.

– Как прошел ужин, фиона Ирма? – В глазах молодого человека поблескивало озорство, но он не насмешничал, и я, хоть и все еще настороже, дерзнула ответить:

– Благодарю вас, фион Анбе. Все было очень вкусно. Герцог – замечательный… хм… собеседник.

– Несколько эксцентричен, быть может? – Анбе явно упивался моей растерянностью.

Я промолчала. Все непонятно, сил нет нисколько, ума и уж тем более остроумия – и подавно.

Мы прошли уже узнаваемыми коридорами и лестницами. Вот и моя комната.

– Спокойной ночи, фиона нола. Завтра меня здесь не будет, а вот чуть позже почту за честь вновь вас видеть.

– Благодарю вас, фион Анбе. Спокойной ночи.

Лишь когда дверь затворилась и я, на ходу сбросив сандалии, упала прямо в платье на постель, в вожделенном уединении до меня наконец дошел смысл последних слов Анбе: в этом доме полагают, что я останусь погостить. Вот уж нет, покорно благодарю, подумала я, вспомнив о закончившемся, слава Риду, ужине.

Герцог был не совсем прав: во сне я утонула не мгновенно.

Глава 3

Никакая усталость не отменяла вечернего Обращения к Риду.

Я извлекла из дорожной сумки потрепанное «Житие и Поучения». Как всегда, открыла наугад. И почти не удивилась, прочитав на развороте слева: «Речение Второе. О благовоспитанности». Я знала его наизусть – брат Алфин, мой наставник, выписанный из Святого Братства отцом специально для меня, начинал с этой главы любые наши занятия. «Благовоспитанность – спасительный плот в море действительно произносимого, убежище от сердечной смуты и корень воздержанности и благородства настоящего». Я привычно повторила эту строку Речения, представила, как слова одно за другим падают золотыми монетами в сокровищницу моей души. В точности как учил согбенный брат Алфин.

– «Рид Милосердный, Всесильный и Всезнающий, благодарю Тебя за науку и поддержание ума моего в правильной наученности». – Я прошептала Обращение, но отчего?то никакого должного трепета, какой обычно сопровождает произнесение благословленных временем слов, не ощутила.

Второй обязательный ритуал перед сном – общение с дневником. Я завела свой первый альбом для записей, когда обучилась начертанию букв. Поначалу запечатлевала все подряд – произошедшее за день, разговоры, разные слова, и я могла писать то, что думаю, а это, понятное дело, неприлично ни в каких других обстоятельствах. Но однажды между нами случилось кое?что совершенно для меня необъяснимое, и я на свои писания посмотрела иначе.

Как?то раз поздним вечером, когда весь дом уже давно погрузился в сон, я записывала, как обычно, все, что приходило на ум. И вдруг – благодаря то ли случайному слову, проросшему в голове, то ли подвернувшемуся шалому обороту – словно потеряла сознание. Сама собой понеслась рука, буквы натекали одна на другую, слова слипались в какие?то диковинные заклинания и рассыпались на междометия, прописные и строчные возникали, где хотели, знаки препинания то иссякали совсем, то прорастали через слово; мне казалось, что я одержима чем?то внешним, б?льшим, чем я сама, и оно, истомившись, рвется наружу. Сей миг даже не помню, о каком событии шла речь, – может, о первом купании после стылых месяцев или о какой?то особенно дерзкой верховой вылазке с Ферришем… Само приключение потеряло всякую ценность в сравнении с той смутной неукротимой силой, что изымала из «действительного» события цвет, звук, зигзаги форм, круги и волны, из которых оно склеилось когда?то в то, что понятно, ожидаемо, и перелепливала в… Тогда я не знала, как назвать то, чем делалось «действительное» в написанном, но поняла одно: разъятие и пересложение письмом делает из действительного настоящее.

Оно ушло почти столь же внезапно, как и явилось. В пересохшее русло ума хлынули мысли. Странно: не было мне ни страха, ни сопротивления. Я лишь ощутила горячечную слабость и гулкую солнечную пустоту внутри. А вместе с этой пустотой пришла грусть – такая навещает детей, когда их любимая птица улетает на зиму в теплые края. Я заскучала по этому прикосновению, едва успев его проводить. С тех пор я писала, втайне лелея надежду, что смогу приманить это чудо вновь.

И оно вернулось – и не раз! Если я бралась писать ежедневно, испещряя торопливыми завитушками букв страницу за страницей, хотя бы единожды в месяц незримый «друг» навещал меня в моем уединении. Ни одна живая душа (даже Ферриш!) не знала об этой моей тайной «дружбе». Брат Алфин прописал бы мне за нее порку, не сомневаюсь. Второе настоящее! Подумать только!

И вот сегодня впервые за несколько дней я вернулась к дневнику. Сон, хоть и с некоторым опозданием, уже накрыл мне лоб своей теплой громоздкой ладонью, и я не осилила и полстраницы, решила отложить подробный отчет до завтрашнего вечера, когда смогу спокойно расположиться дома в библиотеке и привести свои воспоминания обо всем произошедшем в порядок.

Задув свечи, я лежала, глядя на простуженные отблески догоравшего каминного пламени. Под прикрытыми веками заскользил ушедший день. Неожиданно меня посетила беспокойная мысль: как мало я знаю о себе и как смехотворно узко то пространство обстоятельств, в которых мне свободно и безмятежно. Всегда мнилось, будто мир принадлежит девицам на выданье – если на них не менее трех слоев батиста, под ними сытый смирный конь, а за спиной всегда возвышается седовласый красавец отец. И мама… Как же легко, оказывается, вышибить меня из седла, и вот уж я – беспомощный, глупый младенец. Под ребрами завозились обида и странное, слепое, как крот, беспокойство. Вскоре, однако, усталость победила всех.

Наступившее утро затопило мою спальню дымным сизым светом. Я не двигалась, не торопилась впустить в себя день, медленно собирала мир из вчерашних осколков и восстанавливала в оторопелой памяти события, которые привели меня в эту комнату. Выбралась из постели, набросила на плечи шаль и подошла к окну.

Дождь, по?видимому, не прекращался всю ночь, но с приходом утра почти стих, и теперь за окном не видно было ни зги: всё пожрал туман. Угадывались очертания лесистых холмов, в эти ноябрьские дни – буро?серых. Я попыталась определить, в какой стороне замок фиона Колана, и так понять, где же находятся таинственные владения герцога Эгана. Но солнце сквозь тряпье тумана почти нисколько не просачивалось, точку восхода не угадать. Стены толщиной в четыре локтя и окно на высоте моей груди не позволяли высунуться наружу. Расспрошу?ка лучше Герцога за завтраком.

Ох, Герцог. Через силу пришлось самой себе признаться: любопытство мое ничуть не убавилось. Напротив, освеженная сном, я рвалась исправить вчерашние оплошности, допущенные в разговоре с фионом Эганом, произвести благоприятное впечатление. И, не скрою, я жаждала отыграться за его словесные трюки – и желала подружиться с ним, в глубине души надеясь, что после того, как я сегодня покину пределы его владений, мой отец сможет даже приглашать его в гости. Ну а Герцог – нас.

Одевшись, я выглянула в коридор. На высоком трехногом табурете у моей двери неподвижно, как лепной, сидел слуга – тот же, что вчера сопровождал меня к ужину. Он молча ожил, отлип от табурета и вновь повел знакомым путем. Ни о том, сколько ему пришлось проторчать под дверью, ни о времени своего пробуждения я не имела ни малейшего понятия.

Мы проследовали вдоль высветленных рябым пасмурным днем коридоров. Из узких окон, расположенных на разной высоте без всякого порядка – то почти совсем у пола, то на пару локтей выше моей головы, – сочился по каплям все тот же перламутровый, почти телесный свет. Таз поутру не подали, но предоставили вдоволь времени на умывание в жаркой пустынной ванной, наполненной густыми эфирными ароматами. Духов я нигде не нашла, зато не было недостатка в маслах и душистых притираниях. Не осмеливаясь наносить незнакомые благовония, коих тут было намного больше, чем известных мне, я выбрала старые добрые корицу и лимонник – для волос и запястий.

Безмолвный провожатый терпеливо дождался снаружи окончания моего утреннего туалета, проследовал со мной до знакомых дверей с чешуйчатыми ручками и откланялся. Глубокий и, похоже, необычайно долгий сон сообщил моему сознанию пронзительную ясность. Теперь я заметила, что маленькая зала перед входом в гостиную – отдельная башенка с окнами в каждой четверти круга. Я начала привыкать к тишине и неподвижности замка. С веселым азартом изготовившись для словесных баталий, я вдохнула, выдохнула, умиротворенно улыбнулась и толкнула дверь.

Вчерашняя зала, в ночной тьме почти зловещая, ныне показалась мне тихой, торжественной и бесстрастной. Иссеченная серовато?жемчужными потоками ненастного света из заплетенных причудливыми решетками окон, она оказалась действительно просторной, но стены ее уже не прятались во мраке. Я сразу поняла – или даже почти по?звериному учуяла, – что Герцога здесь нет. Но менее всего сей миг хотелось суетиться, и я просто осталась ждать – сама не знаю чего.

Я медленно обходила залу, и ни один звук извне не достигал моего слуха. Опять я подивилась отсутствию семейных портретов на стенах – сплошь зеркала. Я видела два?три своих отражения одновременно и, как бы ни пыталась увернуться, неизбежно встречалась с собой взглядом. Стены и в этом крыле замка были необычайно массивны, но окна залы удобно располагались довольно низко от пола, и я, сбросив сандалии, с удовольствием расположилась в оконном проеме. Подложив под себя обширный подол платья и опершись спиной о стену, я принялась осматриваться.

Окна гостиной с этой стороны смотрели во внутренний двор, и здесь стены замка возносились над землей локтей на двадцать пять – тридцать. Башня напротив и приземистый флигель правее почти заслоняли вид на соседние холмы, а внешний карниз был такой досадно и нелепо широкий, что я при всем желании не могла выглянуть во двор.

Безусловно, я понимала, что веду себя при этом совершенно непозволительно фионе ноле. Но здесь, в этой зале, я вдруг ощутила… нет, не одиночество, но уединение, словно осталась одна в глухом лесу, – таким полым и безмолвным было все вокруг меня. И чувство это – и горькое, и сладкое – пронзило меня таким небезразличным покоем, что я оторопела и какое?то время рассеянно переводила взгляд с одной макушки дерева, захлебнувшегося в тумане, на другую. Где?то на краю сознания мелькнула мысль, что бесчисленные мои отражения, даже когда я не смотрю на них, уже начали мне досаждать. Слишком много меня.

– Здравствуйте, фиона Ирма!

Не сразу, ох не сразу я поняла, что уже некоторое время совсем не одна. От неожиданности попыталась немедленно спрыгнуть на пол, запуталась в платье и почти упала, но меня мягко, будто я ничего не весила, поймали и поставили на ноги. Как только я обрела равновесие, Герцог отпустил мои плечи.

Глава 4

Вот так идут прахом попытки исправить однажды произведенное дурное впечатление. Меня застукали за откровенным ребячеством: высунулась из окна, босоногая, витаю невесть в каких облаках, не здороваюсь с мужчиной, да еще и старше себя, первой. Позорище.

– Так?так, моя драгоценная фиона нола. Вот, значит, как воспитывают девиц в благородном семействе графа Трора.

Все, что я так хотела спросить у фиона Коннера о его замке, смешалось у меня в голове. Необходимо было немедля решить: в последний ли раз попытаться вести себя, как подобает даме, или уж наконец быть тем, что, без сомнения, видел во мне Герцог, – нелепую девчонку. Да и тикк[7] бы с ним, в конце концов!

– Фион тьернан Эган, герцог, что тут такого? Ну и подумаешь, что с ногами. Извините, что первая не поздоровалась, вы ходите слишком тихо.

Выбор сделан. Никакая я не благовоспитанная и не взрослая нола. И теперь мы никогда не сможем стать друзьями. И с отцом его лучше не знакомить – наябедничает. Герцог меж тем перестал улыбаться, и в глазах его появилось нечто, отчего я похолодела: смесь спокойной решимости и легкости одновременно.

– Меда[8] Ирма, именно потому, что вы никакая не благовоспитанная нола, у вас есть настоящая возможность.

В смысле? Непонятно даже, какой тут задать уточняющий вопрос, чтобы не показаться либо глухой, либо дурой. Я тут же подумала, что это один из разговорных трюков, столь любимых Герцогом, но он смотрел на меня тихо и серьезно, безо всякой игры.

– Пойдемте. – С этими словами он протянул мне руку. Я не задумываясь вложила в нее свою. Двустворчатые двери бесшумно за нами затворились.

Мы двинулись по еще не знакомому мне коридору. А совсем скоро уже поднимались по крутой винтовой лестнице в стволе круглой башни, все выше и выше. Но вот лестница закончилась, и мы оказались внутри чего?то вроде гигантского фонаря. Герцог открыл несколько окон, и нас тут же спеленал пронизывающий осенний ветер.

Я с опаской приблизилась к распахнутой створке. Мы находились чуть правее того окна в обеденной зале, из которого я пыталась выглянуть во двор. Туман почти растянуло, и с этой высоты видны были косматые холмы до самого горизонта; невдалеке блеснуло озеро, несколько одиноких черных птиц расчертили бумажное небо над вершинами деревьев и растаяли в небесной седине. Никаких шпилей, башен, стягов на ветру – лишь шершавое море осеннего леса. Но внимание мое почти сразу приковал внутренний двор далеко под нами.

Словно в окуляре гигантской подзорной трубы, я увидела зажатый стенами со всех сторон затейливо усыпанный ярким разноцветным гравием многоугольник. Такие картинки за умеренную плату насыпают в парках состоятельных чудаковатых фионов бродячие блиссы[9]. Рисунок, открывшийся моему взору, изображал, похоже, Рида Милосердного и Всемогущего – но прямо на земле! И на моих глазах двор пересек, бестрепетно шагая по Священному Лику, кто?то из челяди. К моей оторопи и ужасу, я не увидела у Рида положенных Каноном Благости горящих разгневанных очей, сжатых суровых губ, квадратных скул с проступающими желваками. Не было ни тяжелого, всегда мокрого плаща[10] на усталых напряженных плечах, ни ночной тьмы вокруг, что опаляла бы его полуденное сияющее гало. Блиссы не потрудились изобразить ни волшебного посоха или копья, с которыми всегда изображался Всемогущий, ни перевивающих оружие Всевышнего тонких золотых лент, на которых любой невежда Господень мог прочесть таинственные и столь непостижимо печальные слова Вечной Печати[11]. Я впивалась глазами в изображение, и оно, словно вуаль за вуалью, открывалось мне все больше. Рид улыбался тепло и радостно, глаза его были прикрыты, из?под век сочились темно?бирюзовые блаженные слезы. Фигура Всесильного будто парила, отсыпанная в гравии, распростертая, с раскинутыми руками. Плащ распахнулся, как от встречного ветра, и Всемогущий представал передо мной совершенно нагим! Голый Рид!

Завороженная, потрясенная, я снова и снова разглядывала это восхитительное – и такое чудовищное в ереси своей – изображение. «Житие и Поучения» с лютой скоростью пролистывались перед моим внутренним взором, и любая фреска меркла и осыпалась в сравнении с тем, что постигал взор внешний. А потом мысли исчезли, и я утонула в этих чистых глубоких красках.

Десятки вопросов бесновались в моей голове, толкаясь и тесня друг друга. Что все это значит? Зачем здесь этот образ? Как вышло, что обитатели замка все еще живы и никого из них не преследует Святое Братство? Или преследует? Какое наказание понесу я сама – за то, что видела, делила трапезу с хозяином этой обители отступников и говорила с ним? Чем пришлось заплатить мастерам?блиссам? Какие еще смертельно опасные тайны скрывает этот замок? К моему безграничному удивлению, ни возмущения, ни отвращения у меня не было. Никогда я не видела изображение прекраснее. Я смотрела на него, и этот образ неумолимо вытеснял все лики Рида, что я привыкла созерцать за свои девятнадцать лет, с самого рождения. Он радовался, он прощал, он манил. Он жил.

– Смотрите, фиона, смотрите. Такое не показывают детям в благородных фернских семьях, верно? – раздался у меня за спиной голос Герцога. – Растерялись? Вам страшно? Все верно: этот чудак Рид больше не даст вам покоя, и вы это знаете, моя любопытная фиона. У вас есть выбор. Вы можете решиться на невозможное и узнать тайну этого Рида – или оставить эту мысль, сделать вид, что все забыли, и провести свою жизнь так, как распорядится ваша дальнейшая судьба.

Ветер утих, но в глазах вдруг защипало, и изображение внизу помутнело. Голова осталась пустая и звонкая, как стеклянный шар?поплавок. Разом навалились немота и тишина, а я все смотрела и смотрела на Всесильного подо мной, впитывала его чистую новорожденную радость. Герцог молчал.

– Вы мне расскажете? – Я будто со стороны слышала собственный голос, блеклый, чужой.

– О нет. Это уж вы сами, будьте любезны. На это потребуется много ваших сил – и страсти, и упрямства, и смелости. Вся вы, словом. Это же ваше настоящее, не мое. Сыграем?

Я уже успела устать от шарад. Кто?нибудь объяснит мне правила?

– Вам уже объясняли правила, меда. Вам все еще интересно по ним играть? Судя по тому, как вы себя вели в моем доме, – не очень.

Никогда прежде я так мгновенно не злилась – и не остывала.

– Что от меня нужно?

– Я вам уже сообщил.

– Кто будет меня учить?

– Вы сами. И еще несколько человек помогут вам вспомнить то, что вы уже знаете.

– А вы?

– Я буду среди них.

– Как часто мне придется наведываться в замок?

– Вы не будете сюда наведываться. Вы будете здесь жить – столько, сколько потребует игра.

– Неделю? Две?

– Рид милосердный, да вы совсем как ребенок. Месяц, полгода, год. Никто не знает.

С неслышным звоном мой стеклянный шар треснул и раскололся. Ураганный шквал мыслей обрушился на меня, сметая тишину и абсолютную сверкающую хрустальность, в которую я была вморожена один вздох тому назад. Как? Мне остаться здесь? А отец? А Ферриш, старый приятель и жених? Что скажут? Что подумают? Отец не перенесет. Позор на всю семью! А моя жизнь? Будущая семья, дети, замок, челядь, охота, балы? По правилам. А потом тихая благородная старость и…

– И смерть, меда.

Этими словами Герцог словно захлопнул дверь, и шум в голове утих, словно его и не было. Остались лишь невыразимая печаль и какое?то непроглядное бессилие.

– Что мне делать?

Мы снова встретились глазами. В его взоре было столько безмятежности, что мне хотелось потеряться в нем насовсем.

– Я не смогу решить за вас, фиона Ирма, – неожиданно устало проговорил Герцог, – но у вас есть время подумать. До захода солнца. О еде и питье не беспокойтесь – о вас позаботятся. Через пол?аэна ваша повозка будет стоять под окнами. До заката вы либо покинете замок и вернетесь к отцу, либо… – Герцог развернулся и начал спускаться по винтовой лестнице.

Я обеими руками вцепилась в оконный переплет. Пронизывающий ветер забирался в складки шали и платья, раня кожу жестокими ледяными пальцами, но я словно онемела изнутри. Бесцельно, бессмысленно блуждала взглядом по заспанным лесным просторам. А снизу возносился мне навстречу свободно парящий Рид, и я на всякий случай очень хотела его запомнить. Чтобы потом записать. На память. До захода солнца.

Глава 5

Я не помню, сколько времени провела у окна со Всемогущим, но мало?помалу оцепенение оставило меня. Сырой сизый туман расселся по швам, раздерганный поднявшимся борзым ветром, и в прорехи облаков глянула синева. Я смертельно замерзла, а ноги освинцовели.

У основания винтовой лестницы размещался все тот же горельеф слуги, невозмутимый и спокойный. Он довел меня до обеденной залы, а оттуда я уже знала дорогу к себе.

Скрывшись от ветра, от неба и от того Рида, я вновь погрузилась в пучину смятенных вопросов. Села на кровать, ссутулилась и совершенно отупела. «Отец не переживет. Отец не переживет», – колотилось погремушкой у меня в голове. Картинки, картинки… Сначала отец выйдет из себя. Отправит прислугу на поиски, бросится писать письма. Но эти владения, что?то мне подсказывало, есть не на всякой карте. Если есть вообще. Пройдут недели. Отец отчается. Медальон, который он носит при себе. В створках – мой портрет, мне восемь, и материн, сделанный, когда она была молода и весела. И жива. Я вижу отцову гриву совершенно седых волос, не ухоженных и не умащенных с того самого дня, когда ему сообщили о моем… да?да, о моем предательстве.

Меня вдруг пронзило видение: отец в гневе, и нет ничего страшнее, ничего кошмарнее стальных глаз его и раскаленного льда его голоса. Болезни и смерть – едва ли не химеры в мои годы, что значили они в сравнении с отлучением от сердца этого седого, красивого мужчины, лучше которого нет никого в целом свете? Хотя бы на миг… Тогда на чудовищный и дикий вопрос, чью любовь и защиту я боюсь потерять больше – отцову или Господа Рида, – я не задумываясь сказала бы, что отцовскую. Такова была моя богомерзкая правда. Иными словами, так: я либо вернусь сегодня же, либо, если позже, придется сочинять что?то неимоверно затейливое, да еще и с доказательствами, либо…

Да что я вообще несу? Пусть даже молча. Какое – «не вернуться»? Чушь какая, Рид милосердный. Я случайно попадаю невесть в какие гости, меня, как полагается, кормят и оставляют на ночлег, помогают переждать ненастье, показывают диковинную – и дикую – картинку и предлагают в ней разобраться, и вот я уже принимаю решение полностью отказаться от своей жизни. Я спятила?

Шарманка воображения сыграла мне песенку про то, что может ждать меня впереди, если я окончательно свихнусь и останусь в замке. Песенка получалась довольно бестолковая. Что я знала? Герцог и, по всей видимости, еще какие?то люди раскроют мне тайну еретического изображения. Вероятно, меня посвятят в какое?то темное апокрифическое таинство, за которое, вне всяких сомнений, мне придется еще неизвестно какой ценой заплатить. И для этого необходимо оставаться «гостить» у почти незнакомого, очень странного человека. Неженатого к тому же, судя по всему. И старого! (За последнее – пороть меня, пороть.)

Но, каким бы очевидным ни казался выбор, блаженство его отсутствия было недоступно мне. Я почти слышала глубоко внутри тихий настойчивый зов, заглушавший базарную суматоху рассудка. Кто?нибудь, пожалуйста, решите за меня!

И тут меня осенило. Книга Рида! Я бросилась к «Житию и Поучениям», покоившимся на полу у самого ложа, упала на колени перед книгой, под пальцами замелькали страницы. Я искала ответ. Любой ответ. И ответ был дан мне – единственный, недвусмысленный: следует незамедлительно покинуть замок и первым делом рассказать отцу Алфину об этом гнезде ереси. Ну, в худшем случае забыть это все немедленно и навсегда. Никогда прежде я так ярко этого не сознавала: мое «правильно» и «Житийное» «правильно» могут иметь очень мало общего. Впервые в жизни незыблемая почва у меня под ногами накренилась, и первые угловатые камни заскакали по склону. Без всякой понятной цели я встала и высунулась за дверь.

Коридор был пуст и тих. Но справа на табурете я заметила поднос, который позаботились разместить так, чтобы я сразу его увидела, но при этом никак не могла сбить, если бы вдруг бросилась вон из комнаты. На подносе – небольшая накрытая супница, сыр, хлеб, гроздь винограда и яблоко. Под табуретом, укутанный в синий войлок, стоял чайник.

Только взяв поднос в руки, я увидела: за супницей прятались крохотная синяя роза и пасао, а под ними белела записка. Я поспешно внесла поднос в комнату, поставила его прямо на пол перед камином и развернула послание. В нем тонким почерком без наклона чьей?то уверенной рукой написана была одна?единственная фраза, начисто, как мне показалось, лишенная смысла: «Позвольте решению принять вас».

Я с тревогой взглянула на пасао[12]. Песок из верхней капсулы уже на две трети перебежал в нижнюю. Сыпался он тонкой, почти невидимой струйкой, но я знала, что солнце тем не менее сегодня сядет. И очень скоро.

Предложенные мне яства заслуживали куда большего гастрономического внимания, я же едва различала вкусы. Муки выбора незаметно утихли. Разумеется, я уезжаю.

Теперь все метания и колебания вызывали недоумение во мне самой, а истекшие сутки казались грезой. О нагом Господе стоит просто забыть. Разумеется, я уезжаю.

Я поискала глазами платье, в котором вчера приехала в замок, и, к своему довольно умеренному удивлению не обнаружила его. Что ж, придется ехать в этом балахоне… По дороге придумаю, как объяснить отцу свой наряд. Завершив пикник у камина, я еще раз на прощанье оглядела спальню, на ходу подобрала с подноса цветок и вышла. Привычный слуга спрыгнул с табурета, и мы быстро и молча проследовали знакомым путем до входных дверей. Уезжать, не простившись, – нагрубить, если не оскорбить гостеприимных хозяев, подумалось мне, но встречаться с Герцогом сей миг я почти боялась: я не сумею выдержать даже его взгляд, заговорить с ним – тем паче. Я замерла у порога. Всего один шаг – и я покину этот дом. И тут остро и больно сжалось сердце: эх вы, странный фион Коннер, как успели залучить меня всего за день, меньше чем за день? Вдруг более всего мне захотелось остаться рядом – еще говорить с ним, еще слушать этот голос, научиться говорить с ним, а не выпихивать глупости по слогам. Но тут слуга церемонно набросил мне на плечи плотный и приятно тяжелый плащ с глубоким капюшоном. Точно такой, как был у Анбе в минувшую ночь. Плащ герцогства Эган. Ночь герцога Коннера обнимала меня – и провожала.

Отчего?то запершило в горле. Онемевшими губами я прошептала слова благодарности. Повозка ожидала, как и было обещано, чуть поодаль от парадной лестницы, а на козлах сидел незнакомый человек, закутанный в такой же, как у меня, широкий плащ. Под капюшоном блеснули темные глаза, резкая тень очерчивала губы и скулы. Вамейн[13]! Вамейн – и возница? Невероятно. Но мне?то что за дело? Главное – чтобы знал дорогу.

– Полезайте, фиона. А за дорогу не извольте волноваться, довезу в лучшем виде. Хозяин все объяснил. – Я обмерла от неожиданности. Мой вамейн не только разговаривает, но и на незаданные вопросы отвечает. Как и все здесь, впрочем.

– Как вас зовут? – Меня накрыло сонным безразличием, и я сама не поняла, зачем поддержала разговор. Устроилась в повозке поудобнее: путь предстоял, похоже, неблизкий.

– Шальмо, фиона нола, – сказал он и ухмыльнулся.

Ишь ты. Шальмо[14]. Тень беспокойства захолодила спину. Чего только не болтают об этих вамейнах. Но у Шальмо на плечах – плащ герцогства Эган. Это обнадеживало.

Прозвенел разбитной клич на дерри, спел кнут, скрипнули колеса, и повозка, раскачиваясь, выехала за ворота, а я начисто пропустила мимо ушей, что невежда?вамейн разговаривает с лошадьми на высоком наречии.

Закатный свет озарял синий атлас у меня на коленях. Кроме дроби копыт да редкого прицокивания Шальмо на козлах, ничто не примешивалось к насупленной вечерней тишине.

Я зябко куталась в подаренный плащ, тщетно пытаясь избавиться от неизбывной горечи невнятной утраты. Хрустальное прозрачное сожаление с неслышным звоном замкнуло меня в своем ларце. Словно невесомый плоский камешек, я соскальзывала в эту глубокую темную печальную воду. Что?то вдруг тоненько треснуло внутри, и по щеке сбежала первая жгучая слеза, а за ней еще и еще. И не ведала я, что оплакивала. Наверное, долгие, как две бесконечности, годы уйдут на то, чтобы это понять. Я запишу это, я призову «друга». Это нужно сделать настоящим.

Мир рябил и дрожал в глазах, и сама я прижимала руки к сердцу, боясь, что оно того и гляди брызнет и разлетится на колючие осколки. Я не заметила, не увидела сквозь подслеповатую слюду тихих своих слез, как окошко в передней стенке приоткрылось, и голос Шальмо без всякого акцента, на чистом дерри, произнес:

– Вас же пригласили, меда Ирма.

Он протягивал мне что?то. Я с благодарностью приняла у возницы тонкий платок с серебристой искрой, поднесла его к лицу и вдруг ощутила острый, обволакивающий запах. И через два вздоха мир уснул вместе со мной.

Глава 6

Я пробудилась словно в шаге от границы собственной памяти – чистой снежной равнины, не запятнанной вообще никакими воспоминаниями. Не разлепляя век, осторожно покрутила головой. Она была легкой и, казалось, позвякивала изнутри. И тогда я осмелилась открыть наконец глаза. Ничего не поменялось: вокруг царила кромешная тьма.

Меня затопил вязкий ужас. Я ослепла? Где я? Что происходит? Я бросилась лихорадочно ощупывать себя, поднесла руки к лицу. Веки открывались и закрывались, нигде ничего не болело, но этого оказалось недостаточно. Впервые в жизни мне потребовалось осмотреть себя под одеждой, и в полной растерянности я попыталась представить, как выгляжу без зеркала – ноги, руки, бедра, грудь, шея, лицо, спина. Закрывать глаза не было необходимости – в чернильной этой темноте они уснули сами. Мятный луч внимания обежал полую бутыль тела. Все на месте, я в том же бесформенном платье, но босая. Я села, прислушалась, поводила руками вокруг.

Очень хотелось не сойти с ума. Материя, грубая и простая, – вот что удерживает на грани безумия, не дает ее переступить. Мне было мягко и тепло. Везде, докуда хватало рук, я нащупывала шелковистую ровную поверхность. Откуда?то сверху двигался теплый воздух с едва уловимым неопределенным ароматом. Движение это сопровождалось негромким ровным гулом – как в широкой печной трубе. Я осмелела достаточно – и встала. Голова тут же закружилась, пришлось опять сесть. Я двинулась вперед на четвереньках и почти сразу уперлась в мягкую стену.

Очень скоро я поняла, что нахожусь в некотором замкнутом со всех сторон пространстве, обитом чем?то мягким. Оно круглое, вроде колодца шагов пять в поперечнике. Наконец я смогла обратиться к вопросу, назойливо стучавшемуся в сознание: где я? Память, как только ей дали волю, ринулась вешним паводком. Вамейн Шальмо! Платок! Я в плену!

Меня прямо?таки подбросило на ноги. Где здесь дверь?! Спотыкаясь на мягком полу, я обежала пространство моего заточения несколько раз по кругу, ощупывая стены. Никаких оконных ниш, дверного проема, хотя бы какой?нибудь щели в стене или полу. До потолка, разумеется, не достать – даже в прыжке.

– Э?эй! Кто?нибудь! – возопила я. Мой крик утонул в обивке темницы. Даже эхо не вернулось. – Кто?нибудь! Выпустите меня! Именем Рида, немедленно, я требую!

Все звуки впитывались, как в вату. Я пленница – но чья? И зачем? Что им – кому? – от меня нужно? Сколько раз кувыркнулось солнце с тех пор, как я поднесла к лицу тот злосчастный платок? Что со мной сделают? За какую темную неведомую семейную тайну я должна заплатить? И чем именно? Безответные вопросы тарахтели в голове. Я не знала даже, чего мне бояться, и от этого бесформенное слепое ожидание делалось еще более тоскливым и тягостным.

Неосязаемая, неизмеримая, сочилась сквозь меня лава времени.

Иногда я вскакивала и принималась метаться. Несколько раз снова выкрикивала что?то, угрожала, просила, но сами звуки, рвавшиеся из горла – бессильные, бессмысленные, – заставили меня умолкнуть. Через небольшую вечность показалось, что рано или поздно произойдет хоть что?нибудь, и все прояснится. Но эта уверенность прожила недолго – ее затопило новой волной страха, затоптало приступом лихорадочных метаний средь невидимых мягких стен. А еще чуть погодя простая плотская потребность тела, начинавшая жечь промежность, затмила любые прочие порывы. Я не могу мочиться там же, где сижу. Рид Милосердный, какое унижение! Но тут сверху, с неосязаемой высоты, раздался человеческий голос, от которого у меня едва не выскочило сердце.

– Фиона нола Ирма, слушайте внимательно. – Говоривший произносил фернские слова с легчайшим акцентом, который я не могла распознать, как ни силилась. – Вы в полной безопасности, вам ничто не угрожает, здесь о вас заботятся.

Вопросы умоляли наперебой выпустить их, и я безуспешно пыталась выбрать один, самый главный.

– Я не отвечу вам, фиона нола, не спрашивайте – не отнимайте время у нас обоих. В этих покоях вы пробудете недолго… – (так и сказал – покоях!) – …но сколько – будет зависеть от вас. Еды и питья вам достанет. Сосредоточьтесь, я расскажу, как вы сможете утолить некоторые иные свои нужды. Пройдите вдоль стены покоя. Вы нащупаете, если поднимете руку повыше, небольшой участок, свободный от ткани. Надавите, и откроется ниша, где вы обнаружите необходимые туалетные принадлежности. Там же вас будет ждать свежее платье, а то, что на вас, складывайте туда же. Остатки ваших трапез – в ту же нишу. Добро пожаловать домой, меда Ирма… – Голос вдруг потеплел, утратил бесстрастность. – Теперь отойдите к стене, вам доставят все необходимое.

Не предполагавший возражений тон моего тюремщика совершенно завораживал. Я сделала пару шагов в сторону и прижалась к теплой ткани. Пять вдохов и выдохов – и пол у моих ног мягко прогнулся: передо мной опустилось что?то крупное и тяжелое.

– Эй! Вы еще там? – крикнула я вверх без особой надежды. Мне никто не ответил.

Я осторожно приблизилась к предмету на полу. На ощупь это был большой увесистый сверток. Развернув его, я перебрала содержимое. Пара запечатанных круглых бутылей, кубок, россыпь фруктов и орехов, хлеб, обернутый в тонкую тряпицу с аккуратно обметанными краями, точно так же обернутый мелко нарезанный сыр. Слепое мое тело, способное лишь прикасаться и обонять, отозвалось попросту, едва ли не по?детски: я голодна! – и вдруг… Меня почти болезненно пронзил мучительный восторг: я – живая! Внезапно совсем не знакомая самой себе, я словно впервые раскрыла рот, неведомые пальцы положили на язык виноградину, чужой зев сомкнулся, и сладкий сок потек в бездонную пропасть заново разверстой гортани.

Глава 7

Шли дни – долгие или краткие, я не могла оценить, ибо ни один луч света не пробивался в мои «покои». Я не сразу поняла смысл этого слова, но со временем, хоть и не без сопротивления, покой проник в меня. Не знаю, сколько истекло аэна, дней или недель, но я уже прекратила бесноваться, рыдать, бросаться на стены, колотить в пол и выкрикивать в незримый потолок угрозы, проклятия и мольбы.

Молчаливые стражи кормили и поили меня так, словно знали потребности моей утробы. Я засыпала и просыпалась, когда того желало мое тело. Я обращалась к Риду. Читала наизусть, вслух и про себя, из «Жития», но значение священных слов постепенно выветривалось, как духи из забытого флакона. Так рассеивается смысл много раз повторенной скороговорки. И я думала. Думала обо всем на свете, во всех мыслимых настроениях, в любых выражениях и с любой силой, непрерывно, изнурительно. Невозможно вообразить такого безбрежного, неудержимого мыслеизлияния внутри обычной человеческой головы. Я, кажется, протосковала всю отпущенную мне тоску. Подолгу под сомкнутыми веками царил образ моей матери. Ушедшей так рано. Как никогда прежде хотелось мне ее объятий, ее поцелуев, и мука этой потери жгла меня медленным, коптящим пламенем. Я видела отца, друга и сурового наставника, всегда такого нежного и требовательного – и вот он, потерянный, с пустыми глазами, отвечает невпопад. Его руки закрывают маме глаза, бродят по ее восковому лицу, опустелому в смерти. Уголья бархата на всех зеркалах. Как тогда обходила я серые залы фамильного замка, наполненные безмолвными скорбными дядьями и кузенами, так сей миг я скользила по анфиладам пыльных, уже таких ненужных мыслей: любила ли меня мама, любила ли она отца… Я созерцала ритуалы родства, и сотни сентенций, одна другой запутаннее, натекали на позеленевший подсвечник ума. И от этого тоскования мне сводило зубы.

Но и оно длилось вполне конечную вечность. Мысли сначала были моими собеседниками, потом единственными друзьями, потом докучливыми гостями, потом надоедливыми мухами, а потом затхлым, изжеванным в прах пергаментом. Как же я скорбела, что прожила такую краткую жизнь! Не сожалела, что посажена в черный ящик невесть кем, неизвестно насколько и зачем, отнюдь: мне было жаль, до чего мало досталось мне мысленно обгладывать.

И вот, после многих снов и бодрствований, тишина и пустота в голове стали вожделеннее, чем возня этих нескольких нелепых мосластых мыслей. Оцепенение окутало мне тело сизым полупрозрачным дымом. Сама не заметила, как научилась пребывать в полной неподвижности: на границе сна и яви наступало блаженство тишины, недоступное в суетливых жестах, в мелкой докуке. Манеры и приличия, обретающие жизнь и смысл лишь при свидетелях, стали казаться ничтожными, смешными: никто здесь не видел меня, и я раздевалась донага и позволяла себе облекаться одним лишь воздухом.

И вот наступил «день» – или «ночь», – когда после моего «тихого лежания» я не встала поесть. Я покоилась в совершенной бездонной тишине, мне было тепло, не хотелось ни еды, ни питья, тело не просило испражняться, не болело и не чесалось, а словно дремало без снов. Сердце тихо и мерно билось в груди, еле заметный выдох следовал за еле заметным вдохом – и я повлеклась за этой слабой рябью.

Вверх, вниз, вверх, вниз. Полнота, пустота, полнота, пустота.

Я ввинчиваюсь мягкими кругами в пустоту внутри и снаружи, как осенний лист, парю в неведомой, но безопасной глубине. Все дальше и дальше.

Пустота, полнота, пустота, полнота, пустота…

Вдох почти не нужен.

Только выдох.

И это тело расходится в темноте, словно капля вишневого сока в бокале с водой. И чем оно больше, тем легче и легче.

Тело слезало с меня змеиной кожей, растворяясь, как весенний туман, и, если бы в покои мои долетал хотя бы вздох рассветного бриза, не осталось бы и следа того, что все эти годы я обмывала, облачала, кормила, катала верхом и ублажала сном и явью.

В ослепительной тьме с храмовым трепетом вижу, что я – гость в этом песочном замке. Мерно бьющая крыльями хрустальная птица моей жизни поймана чьей?то рукой и посажена в эту ч?дную клетку. Чьей рукой? Чьей? Я боюсь спрашивать вслух. Потому что одна?единственная нота голоса может развеять тело без остатка. И еще потому, что мне вдруг стало страшно услышать ответ.

Но и этот вопрос поблек – его вытесняет, затмив собой все остальное, прохладное свечение, и мое сердце бьется двусложно: кто здесь? Тело сброшено, мысли выгорели дотла, мне больше нечего отдать. Слущиваются чешуйки – одна за другой. Лепесток за лепестком – их тысячи – я обрываю белый пион на очень тонкой ножке. Я, белый пион с тысячей лепестков, сбрасываю одежды: мои сны, и неясные образы, и фантазии без черт, мои нерожденные звуки, мои пелены безмолвия. Вращается, покачивается в абсолютной пустоте влажный белый пион, и падают, падают, падают, кружась, лепестки, растворяясь, оставляя тень тени карамельного аромата. Облетает снег одежд. Отец всех звуков, тонкий звон отрешения лепестка от цветка, рекой затопляет все слышимое от края до края. Бесконечно медленно, вне всякого времени, истончается облаченье бутона… все крепче, острее аромат. Пиона уже почти нет, он – растаявшая горсть тленного растраченного серебра. А я – все явственнее. Ах, где же я? Развеиваются последние лепестки, и время с нарастающим утробным гулом – останавливается.

Так где же, кто?

Все туже время, все шире, гуще и легче пространство.

Все – дрожь и гул. Дрожь. Гул.

– Фиона нола Ирма, время пришло! – Огромный, необозримо огромный голос срывает одним махом последнее осеннее белое золото и бросает в небытие. И я успеваю узнать: я все еще есть! – и вот уж беснующееся пространство с оглушительным грохотом срывается вниз по камням, больно и немедленно воссоздает мое тело. Из темноты и аромата. А сверху, кружась, мягко ложится на пол воздушный шелковистый платок.

– Отойдите к стене.

Как это?

Но вот я уже отошла. Как же так?

Густая плотная широкая сеть бесшумно опустилась к моим ногам.

– Ложитесь в середину, свернитесь клубком. Завяжите глаза: вам вреден яркий свет.

Я есть отстраненное удивление, исполняющее указы.

Сеть дрогнула, подалась вверх – медленно и без рывков.

Прошло одиннадцать спокойных вдохов и выдохов, и три пары рук бережно подхватили меня, извлекли вместе с моим телом из паутины. Нас поставили на ноги и взяли за руку.

– Следуйте за мной, фиона нола.

Мы шли не торопясь, и тело пьянело от звуков и множества забытых ароматов. Вверх, вниз по лестницам, стены каменные и теплые, а дом, где мы находились, – весьма и весьма просторный и, судя по запахам, состоятельный. Меня изумляло мое безучастное дымчатое любопытство – без всякого страха и суеты. Я помню слова. Много слов.

Остановились. Щелкнули дверные ручки. Меня в моем теле ввели в некую довольно большую комнату, судя по эху шагов – с высокими потолками.

– Теперь можете осторожно снять повязку, фиона Ирма. – С этими словами провожатый удалился и закрыл за собой дверь.

И вот тут?то вечерним ветром налетело волнение. Как дым, как неясный запах, как очень далекая музыка. Я не знала, что увидят глаза. Руки помедлили, а потом притронулись к узлу платка на затылке. Нежная ткань подалась, сухо лизнула мне запястья, сложилась мягкими складками на полу у моих босых ног. Сначала все утонуло в молоке, потому что даже толика света, что ворвалась под веки, была велика для моих глаз, привыкших к слепоте. Но чуть погодя я увидела.

В тщательно затененной тяжелыми гардинами той же самой зале спиной к черному провалу того же незажженного камина в высоком кресле сидел Герцог.

– Сулаэ фаэтар[15], меда Ирма.

Глава 8

– Добро пожаловать домой. Простите, что прибытие слегка… кхм… затянулось.

Зримое силилось сложиться воедино, но тщетно: все в моей голове рассыпалось на разноцветные осколки. Меня держали в темноте и одиночестве в его замке, с его ведома? Но с какой целью?

К моему бесконечному удивлению, ни один из этих вопросов не был напитан ни страхом, ни гневом. Тонкая, но непоколебимая, неведомая прежде умиротворенность подсветила меня изнутри, и все происходящее представилось до странности выпуклым, но мягким и каким?то, что ли, бездонно удивительным. Блаженно потерянная, я щурилась, озиралась.

В совершенной тишине беззвучно выкипали мгновения. Мне стало некуда торопиться. Герцог оставался неподвижен в своем кресле, я тоже не имела причин двигаться. Тихое слюдяное «м?м?м» висело в воздухе, и мы оба, казалось, завороженно слушали эту музыку, словно боясь ее спугнуть. Сквозь незримую текучую воду молчания все же различила я голос Герцога и увидела громадные белые ладони его, а в них какую?то хрупкую непонятную вещицу. И я просто двинулась к спящему камину – разглядеть, что же у Герцога в руках. Легко, радостно, безо всяких мыслей. Шаг, еще шаг – и еще. И Герцог поднимается мне навстречу и протягивает то, что я так хотела рассмотреть. Я тоже тяну руку. Легче воздуха, она взмывает, как бабочка, и встречается на лету с его пальцами. И вот уже между нами качается в тонком, как лезвие ножа, столбе солнечной дневной пыли крошечная синяя роза.

И вместе с ней – зажатое в наших пальцах – дрожит и танцует между нами мое сердце. Я знаю, что пл?чу, я чувствую, как медленные тяжелые слезы ползут по щекам.

Не пришлось ни о чем спрашивать. Герцог просто усадил меня напротив, как в тот бесконечно далекий вечер, и поведал ровно то, что мне нужно было знать о нем и о замке. Я слушала будто во сне, словно бы стоя у себя за спиной.

– Вы не первый мой гость, драгоценная фиона Ирма, кому пришло время получить нежданное приглашение. Есть, впрочем, и такие, кто трудится ради него много лет, но это не ваш случай. Как видите, я был к этому готов. Вам, полагаю, до сих пор не вполне понятно, зачем я обрек вас на испытание темнотой, верно?

Вопрос постучал мне в висок, требуя ответа. И я, новорожденная, выдохнула свои первые после Темноты и Тишины слова:

– Да. Нет.

Я смотрела ему прямо в лицо, не мигая, не отворачиваясь, и блеск этих по?зимнему солнечных глаз возвращал мне мир человеческого. Я заново узнавала себя, облаченную в совершенно другого человека, – и вдруг ощутила восторг от простой способности смотреть другому человеку в глаза.

– Меда Ирма, меня потрясает ваша лаконичность. – Я пробовала одно за другим разные выражения лица, и Герцог явно развлекался, наблюдая за моими физиономическими упражнениями.

– Слова… возвращаются издалека, фион тьернан… – Я катала на языке каждый звук – мне казалось, они имеют запах и объем у меня во рту. – Скажите, зачем я вам, Герцог?

Моя прямота неожиданно позабавила меня саму, и, родившись где?то в глубине тела, пробрался наружу и звякнул смешок. Герцог изобразил бровями комическую задумчивость. А затем предложил мне ответ, от которого стало еще непонятнее.