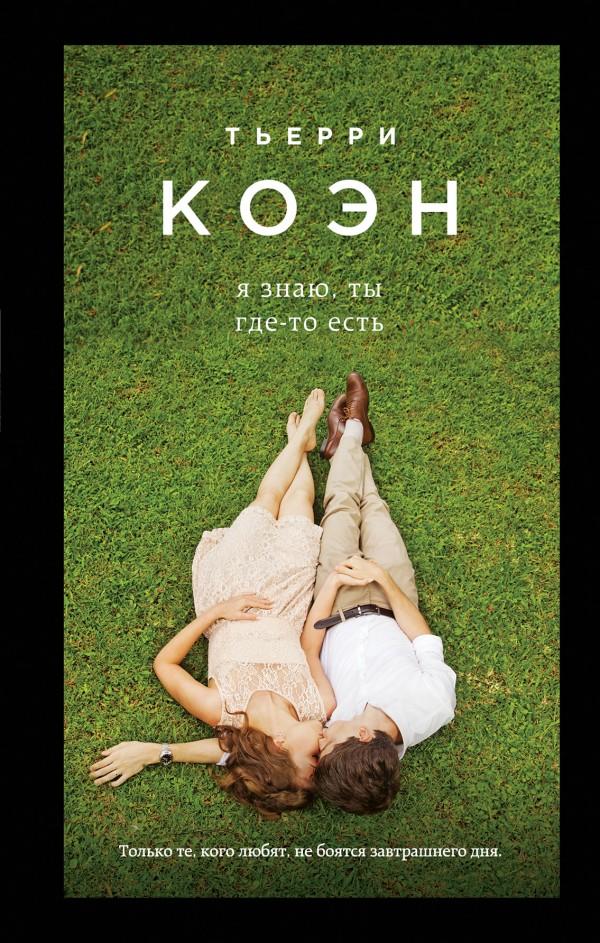

Я знаю, ты где-то есть (Тьерри Коэн)

Тьерри Коэн

Я знаю, ты где?то есть

Моей сестре Сабрине.

Моим братьям Ролану, Брюно и Стефану.

Ради любви, которой мы умеем делиться.

Пролог

6 апреля 1981 года

Кабинет доктора Лоран

Аудиозапись

Голос доктора Лоран:

– Скажи, пожалуйста, что ты видишь на этом рисунке?

Молчание.

Детский голос:

– Ну, это маленький мальчик и его мама. Они гуляют. Мальчик плохо себя ведет. Он все время отпускает мамину руку. А она на него сердится.

Молчание.

– Обычно мама очень красивая и всегда улыбается. А тут она сердитая.

Молчание.

– На улице полно машин, они шумят. Мама устала, ей хочется домой. Но мальчик капризничает. Он хочет, чтобы они пошли в парк качаться на качелях. Мама говорит ему: «В другой раз, мое сердечко». Она часто его так называет: сердечко. Не знаю почему.

Молчание.

– В общем?то, это ничего не значит, когда кого?то зовут сердечко.

Молчание.

Голос доктора Лоран:

– Почему это ничего не значит?

Детский голос:

– Ну, сердечко – это то, что делает нас живыми.

Молчание.

Голос доктора Лоран:

– Рассказывай, пожалуйста, дальше, что ты видишь на картинке.

Детский голос:

– Мальчик капризничает. Упрямится. Он очень избалованный. Так его папа говорит. Он часто говорит: «Ты его слишком балуешь. Он становится капризным».

Молчание.

– Тогда мама идет, куда он хочет. Она улыбается, но на самом деле она недовольна. Ей хочется домой. Она очень устала. На улице столько машин, так шумно. Она берет его за ручку и сильно сжимает ее. Она идет медленно. А он думает: чего это мы так медленно идем? Да еще и человечек на переходе уже зеленый, а пока они подойдут, он снова покраснеет. Тогда он идет быстрее, тянет маму за руку. А она говорит: «Тише, тише, мое сердечко». Уже пора переходить улицу, и человечек еще зеленый. Мальчик шагает вперед. Мама ему говорит: «Нет, постой, сейчас загорится красный». Но мальчик тянет ее, их руки расцепляются.

Голос доктора Лоран:

– Рассказывай дальше.

Молчание.

– Мальчик начинает переходить улицу. Мама кричит. Мальчику страшно, он слышит, как ревет мотор какой?то машины, но он не останавливается, а, наоборот, бежит вперед. И опять слышит, как кричит мама. Вернее, он не знает, это мама кричит, или гудит машина, или, может, визжат тормоза. Ему очень страшно. Но он уже добежал до тротуара на другой стороне улицы. Он рад. Он хочет обернуться, чтобы помахать маме, сказать ей, что все хорошо. Но, когда он оборачивается, ее не видно. Там только машины. И все они стоят. И кругом такой шум. Мальчик не понимает, почему машины вдруг остановились: ведь человечек – красный. Он не понимает, почему все разговаривают так громко. Но главное – он не понимает, почему нигде не видно мамы.

Молчание.

Голос доктора Лоран:

– Дальше.

Детский голос:

– Ну, теперь вокруг него полно людей. Он слышит, как они говорят: «Скорую» вызовите!», «Боже мой!», «Какой ужас!». Какой?то дяденька подходит к нему, наклоняется и велит не смотреть на дорогу. Мальчик думает, что он хочет показать ему маму: она перешла улицу быстрее, чем сын, и уже ждет его на той стороне. Но ее не видать. Тогда он хочет посмотреть в другую сторону, но дяденька ему не дает. «Не смотри туда, малыш», – говорит он.

Молчание.

Голос доктора Лоран:

– А кто?нибудь еще с мальчиком разговаривает?

Детский голос:

– Рядом с дяденькой стоит тетенька, такая толстая. Она гладит его по головке и плачет. И говорит: «Боже мой! Боже мой!» И еще «Какой ужас!», потом: «Бедный мальчик!» Мальчик ничего не понимает. Он не знает, чего хотят эти люди. Сам он хочет только одного: чтобы мама наконец решилась перейти улицу и пришла к нему. Ему надоели эти люди вокруг. Но она все не идет. Тогда мальчик решает, что это из?за машин, которые стоят посреди улицы и не дают ей перейти. Он кричит: «Мама!», зовет ее. Чтобы она знала, что он тут, среди этих людей, которые загородили его от нее. Он боится, что она его не увидит.

Толстая тетенька опять говорит: «Бедный мальчик!» Мальчик снова зовет маму, уже громче. Он уверен: сейчас мама его услышит и подойдет. Тут завыла полицейская сирена. Он даже обрадовался: ему нравится полиция. Он опять слышит голос толстой тетеньки.

Молчание.

Голос доктора Лоран:

– Что же она говорит?

Детский голос:

– Она говорит: «Боже мой, боже мой! Это ребенок виноват».

Молчание.

Голос доктора Лоран:

– А потом?

Детский голос:

– Потом я заплакал.

1

18 мая 1981 года

Кабинет доктора Лоран

Дети сидели друг против друга. На разделявшем их столе лежали игры, бумага и цветные карандаши, приглашая их поиграть вместе. Но они только разглядывали друг друга с почти враждебным упорством. Ноаму было интересно, кто эта девочка, что сидит на обычно пустующем стуле. Она была постарше его. Года на четыре или, может, лет на пять. Он решил, что она ему не нравится и играть с ней он не будет. Может, потому, что она на него так смотрит – строго. В любом случае ему больше нравилось играть в одиночку. Он оглядел дом, который начал строить в прошлый раз. Осталось только вставить окна и входную дверь – и дом будет готов. Но присутствие этой девочки было ему неприятно. Он чувствовал, как она смотрит на него, как следит тяжелым взглядом за его движениями. Девочка отвернулась и уставилась на зеркало, висевшее посредине одной из стен маленькой комнаты. Проследив за ее взглядом, Ноам удивился: зачем ей смотреть в это зеркало, ведь все равно с их мест своего отражения в нем не увидеть. И правда, странная девочка. Он перестал обращать на нее внимание и принялся искать последнюю деталь дома – дверь. Куда она подевалась? Он был уверен, что пару минут назад она была на месте.

* * *

По ту сторону зеркала, скрестив на груди руки, Арета Лоран наблюдала за происходящим. Рядом с ней белокурая женщина в дорогом костюме теребила длинными пальцами бумажный носовой платок. Нервные подергивания искажали округлости ее лица.

– Так что вы об этом думаете, доктор? – спросила она.

– Выводы делать еще рано, но он ее, похоже, не знает.

– А она?

– Думаю, что если бы она его узнала, то так или иначе отреагировала бы на его присутствие. Например, стала бы с ним играть. Она же как будто просто удивлена, чуть ли не обижена, что ее поместили в одну комнату с таким маленьким мальчиком. Но… мы ни в чем не можем быть уверены. Дети бывают очень скрытными. Подчас им нужно время, чтобы выразить свои чувства. Надо бы их еще раз свести, вызвать на контакт.

– Нет, не думаю, что это удачная мысль, – возразила белокурая женщина. – Нам надо перевернуть эту страницу и жить дальше.

– Вы хотите сказать, что отказываетесь от дальнейшего сотрудничества? – Доктор Лоран хотела, чтобы ее голос прозвучал нейтрально, но в нем отчетливо слышалось недовольство.

– Да. Со всем этим пора кончать! – раздраженно воскликнула блондинка. – Простите, но я не могу смотреть на этого мальчика, я слишком расстраиваюсь. И мне хотелось бы оградить свою дочь.

Она жалобно взглянула на доктора, словно умоляя не судить ее слишком строго.

– Я понимаю вашу точку зрения, но вынуждена проявить настойчивость. Мы что?то упустили в этой истории. Не знаю, что именно, но уверена, что это так.

– Нет, всё! Хватит! – отрезала ее собеседница. – Я хочу, чтобы мы все снова начали жить нормальной жизнью.

– Нормальной жизнью? – повторила доктор Лоран, чтобы подчеркнуть всю неуместность этого выражения.

Женщина в дорогом костюме не ответила. Она попыталась придать своему лицу выражение, которое должно было показать, как сильно она огорчена, но ей помешал нервный тик. Тогда она решительно повернулась на каблуках и открыла дверь, за которой сидели дети.

– Мы уходим, милая.

* * *

Несмотря на высокие каблуки, женщина шла быстрым шагом. Девочка с трудом поспевала за ней, время от времени переходя на бег, чтобы не отстать.

– А что это был за мальчик? – спросила она.

Мама замедлила шаг.

– Понятия не имею.

– Он тоже ждал маму?

– Маму? Нет. Хотя… я… я не знаю.

Женщина снова пошла быстрее, девочка засеменила рядом.

– Он строил домик, – пояснила она.

– Да? А ты ему помогла?

– Нет, я постеснялась.

– Постеснялась? – повторила мать, украдкой взглянув на нее. – Почему же?

– Он не хотел, чтобы я ему помогала. Он не обращал на меня внимания. Но в другой раз я…

– Другого раза не будет, – перебила ее мать. – Мы туда больше не вернемся.

Девочка замерла на месте, заставив остановиться и мать.

– Но ты же сказала, что мы идем туда в первый раз, а потом еще будем ходить.

– Я передумала. Нам там нечего больше делать.

Девочка казалась огорченной.

– А мы не можем еще хоть разок туда вернуться? – не унималась она.

– Вернуться? Зачем тебе туда возвращаться? – нервно спросила мама.

– Я хочу еще раз увидеть того мальчика.

Женщина заморгала, подыскивая слова.

– Почему ты хочешь его увидеть? – поинтересовалась она ласковым голосом.

– Чтобы помочь ему достроить домик.

– Ах, вот как? Ну, это очень мило с твоей стороны. Только это совсем ни к чему. Он и сам его достроит.

Девочка вдруг словно растерялась.

– Нет, он никогда его не достроит, – проговорила она.

– Отуда ты знаешь?

– Знаю, и всё.

Мама пожала плечами и, задумавшись, снова стремительно зашагала вперед.

Девочка потихоньку разжала ладошку, взглянула на дверь от домика, на какой?то миг засомневалась, не выбросить ли ее в урну, потом передумала и засунула в карман курточки.

Пять лет спустя

Кабинет доктора Лоран

Ноам, как обычно, повернул кресло к окну и устроился в нем почти лежа, подсунув под голову сцепленные руки и рассеянно наблюдая за медленно текущей толпой, заполнявшей улицу. Падавшая на лицо челка скрывала его взгляд.

– Ну, как дела в школе? – спросила доктор Лоран.

– Нормально. У меня неплохо получается, – непринужденно ответил мальчик.

– Даже очень неплохо. Об этом говорят отметки, которые ты успел получить в этом году.

– Да, мне нравится заниматься.

– Почему?

– Почему мне нравится заниматься? Ну… не знаю. Нравится, и всё.

– А еще я знаю, что у тебя мало друзей.

– Несколько есть. Только это не друзья – просто приятели.

– Как их зовут?

– Ну, там…

Ноам запнулся и провел рукой по волосам, чтобы снова прикрыть глаза челкой.

– Да? – продолжала настаивать врач.

– Ну, на самом деле это не совсем приятели, – признался мальчик.

Доктор кивнула.

– Во что ты любишь играть, Ноам?

– Я люблю разгадывать кроссворды.

– Почему?

– Опять «почему». Наверно, потому что я люблю слова. Правда, я и цифры люблю. Так что не знаю.

– А как поживает твоя сестренка?

На лице Ноама отразилась нежность.

– Хорошо. Она хорошо поживает.

– Ты с ней играешь?

– Конечно. Мы играем в целую кучу разных штук.

– Например?

– Ну там, в «Монополию», в «Скрабл». Но больше всего нам нравится рассказывать друг другу разные истории. Страшные или смешные.

– А откуда вы эти истории берете?

– Из книжек, а книжки берем в библиотеке. Элиза много читает. Я тоже. Но мы и сами придумываем. Ну, она, конечно, больше.

– Ты ведь любишь свою сестренку, правда?

– Я? Ну конечно… Она же моя сестра.

– А у Элизы есть подруги?

– Да, есть несколько.

– Они приходят к вам домой?

– Иногда. Бабушке с дедушкой больше нравится, когда они приходят к нам. Они всего боятся.

– А с отцом ты видишься?

Черты Ноама стали жестче; он не ответил.

– Ты ведь знаешь, что он болен?

– Он не болен, он – алкоголик.

– Алкоголизм – это болезнь, Ноам.

– Это такая болезнь, которую сами себе выбирают.

– Не так все просто.

– Бабушка с дедушкой тоже так говорят. Они говорят, что потом я все пойму.

– Они правы.

– Можно мне уже уйти? – перебил Ноам, поднимаясь и указывая подбородком на часы.

– Да, сеанс окончен.

Он встал. Волосы упали ему на глаза. Он отбросил их уверенным жестом, подтянул слишком широкие джинсы и поднял с пола рюкзак.

– Ноам?

– Да?

– Я правда горжусь твоими успехами в школе.

– Спасибо.

– А кем бы ты хотел стать, когда вырастешь?

Мальчик опустил голову, челка снова упала ему на глаза. Он задумался на мгновенье.

– Не знаю, пожарным или летчиком.

– Какие хорошие профессии! А почему ты их выбрал?

Ноам пожал плечами, не зная, что ответить.

– А что, всегда должна быть причина?

– Причина всегда есть, Ноам. Просто можно постараться ее понять, а можно совсем не задумываться над этим.

– А потом постараться понять, почему ты над этим не задумываешься? – ответил мальчик, хитро поглядывая на нее.

Доктор Лоран великодушно улыбнулась.

– Ну хорошо, остановимся на этом. Сегодня последнее слово будет за тобой.

Мальчик нажал носком ботинка на край скейтборда, подхватил его и помахал психотерапевту рукой:

– До следующей недели! – попрощался он и исчез за дверью.

Семь лет спустя

Кабинет доктора Лоран

По тому, как он поздоровался с ней, как уселся в кресло напротив, по блеску в его глазах, доктор Лоран поняла, что что?то случилось.

– Сегодня мы встречаемся в последний раз, – объявила психотерапевт.

– Я знаю, – ответил Ноам с тонкой смесью сожаления и вызова.

– И ты поэтому такой веселый?

– Нет, что вы! – воскликнул он. – Во?первых, я вовсе не веселый, я просто… непринужденный. И потом, знаете, до прошлого вторника я боялся этого сеанса. А теперь мне кажется, что все складывается просто чудесно.

Доктор поудобнее устроилась в кресле, положила карандаш и приготовилась слушать его признания.

– Так что же с тобой произошло во вторник?

– Помните, я рассказывал вам о девочке? Которая на лицейском семинаре читала странное стихотворение?

– Конечно, помню. Ведь это единственная девочка, о которой ты мне когда?либо рассказывал.

– Да, верно. Так вот… Думаю, я влюбился. То есть я не знаю точно, влюбился я или нет, но если судить по романам, которые я читал, то все это похоже на любовь.

– Чудесно! Расскажи мне все.

– Все? Нет, у меня не получится. Но в тот день в лицее был праздник по поводу конца учебного года. И она была там. Мы разговорились. Потом решили пройтись немного. А теперь… мы встречаемся.

– Фантастика. А почему ты сказал, что у тебя не получится рассказать мне все, что произошло?

– Вы сами знаете… когда мне надо рассказать о своих чувствах, я не нахожу нужных слов. У меня получается рассказывать только о последствиях своих переживаний. Впрочем, об этом я могу говорить только с вами и Элизой.

– А Элиза что говорит по этому поводу?

– Она радуется за меня. И беспокоится, конечно. Она говорит, что эта девушка такая странная, непонятная и что я, возможно, буду из?за нее страдать.

– Ты тоже так думаешь?

– Что она странная – да. А буду ли я страдать из?за нее – не знаю.

– И эта история тебя примирила с тем, что мы больше не будем видеться?

– Да. Мы уже несколько лет видимся только раз в месяц, но наши встречи всегда были для меня как бы вехами. Я готовился к ним, думал, как буду рассказывать вам то, что собирался рассказать. Когда со мной что?то происходило, когда я испытывал какие?то эмоции, положительные или отрицательные, я размышлял над ними, формулировал свои мысли, представляя себе, что разговариваю с вами. Потом, при встрече, бо?льшую часть этих мыслей я обычно отбрасывал и делился с вами только самым главным. Это помогало мне отделить важное от неважного. Так что я немного паниковал при мысли, что скоро останусь без вас.

– Мне приятно это слышать, Ноам. Но теперь, когда ты заканчиваешь лицей и начинаешь новую жизнь, у меня есть все основания полагать, что я тебе больше не нужна. Впрочем, я уже давно не считаю наши встречи психотерапевтическими сеансами. Но и дружескими встречами мы их назвать не можем. Тебе надо учиться обходиться без меня.

– Все же мы общаемся уже столько времени. С кем мне теперь разговаривать?

– С сестрой. С теми, с кем ты подружишься…

– С сестрой… Сестру я берегу. Из того, что со мной происходит, я рассказываю ей только хорошее. А с вами я мог обо всем говорить.

– И ты думаешь, что сможешь так разговаривать и с… Как ее зовут?

– Джулия. Да, мне так кажется. Если наши отношения продлятся. Я уже разговариваю с ней – мысленно.

– Это хорошо, но… тебе теперь следует разговаривать с самим собой. Ты, конечно, можешь иногда делиться с Джулией какими?то чувствами, мыслями, но основными твоими разговорами должны быть разговоры внутренние – с самим собой.

Ноам повернулся вместе с креслом к окну.

– Но когда я разговариваю сам с собой, когда веду эти внутренние, как вы говорите, разговоры, все получается совсем не просто. Мне никак не собраться с мыслями. Я думаю то об одном, то о другом, избегаю одних вопросов, а на другие не хочу отвечать… С вами же мне все кажется гораздо проще.

Доктор Лоран кивнула.

– Есть способ научиться этому, – сказала она.

Ноам вопросительно взглянул на нее.

– Записывай свои мысли.

– Типа личного дневника?

– Вроде того.

– Ерунда какая. Я буду чувствовать себя полным идиотом.

– Вовсе не обязательно, чтобы это был именно личный дневник. Пусть это будет записная книжка, в которую ты станешь записывать какие?то важные события твоей жизни, какие?то сцены, ну вроде как писатель, к примеру.

– Но у меня нет писательского таланта!

– Ну и что? Ты же не собираешься издавать свои произведения, ты будешь просто подбирать слова к своим чувствам, писать свою историю.

– Свою историю… – повторил Ноам, явно заинтересовавшись этой мыслью.

Юноша представил себе, как сидит, склонившись над тетрадью, и записывает последние события своей жизни, встречу с Джулией, случившуюся за несколько месяцев до этого, потом ту волшебную ночь с ней.

– Ну, как тебе мое предложение?

– Интересно, – признал он.

– И полезно.

– А можно я иногда буду заходить к вам? Ну… просто так, чтобы поздороваться.

Лицо доктора Лоран озарила широкая улыбка.

– Конечно. Я буду очень, очень рада.

Она знала, что такие визиты маловероятны. У большинства ее пациентов после расставания с ней жизнь круто менялась. Вот и теперь все шло к тому, чтобы прошлое Ноама подернулось наконец вуалью безмятежности. Он успешно сдал выпускной экзамен, впереди у него была учеба в престижном вузе, и он был влюблен. Перед ним открывалось будущее, в котором для нее не было места.

Он поднялся, протянул ей руку.

– Благодарю вас, доктор.

Ей захотелось обнять его, расцеловать. Когда они познакомились, он был такой маленький, одинокий, потерянный. Его случай был настолько интересен, что она рассказала о нем в одной из своих научных работ, и это принесло ей известность. Но она только взяла руки Ноама в свои и тепло пожала их.

– Ну, теперь ступай, – взволнованно проговорила она. – Беги, пока я не расплакалась. Жизнь ждет тебя за этой дверью, ей не терпится с тобой познакомиться.

Тетрадь откровений

6 июля 1993 года

Моя первая страница.

Интересно, могут ли слова угнаться за чувствами, замкнуть их в определения? Могут ли поймать эмоции, передать их посредством фактов, дав им таким образом новую жизнь, более доступную для понимания? Не знаю, но мне хочется начать эту тетрадь откровений с рассказа о том, что произошло со мной в тот вечер.

Первый праздник в моей жизни.

Я сидел в глубине зала и с любопытством наблюдал за движениями девушек и парней, старавшихся подстроиться под ритм назойливой музыки, гремевшей из двух включенных на полную мощность динамиков. Если танец – это стремление украсить музыку, обогатив ее грацией, свойственной некоторым специально обученным телам, то к чему тогда эти однообразные судорожные дерганья, которые с таким старанием производят все эти юноши и девушки? Разве не смешны они, когда прижимаются один к другому, притворяясь, что им нет друг до друга никакого дела, что им хорошо, когда они замыкаются в своих фантазмах? Вот какие мысли посещали меня, пока я сидел и ждал.

Я впервые попал на такой праздник, устроенный одним моим одноклассником. По правде говоря, меня нечасто приглашали. Мои товарищи считали меня заумным, странным, им не о чем было со мной разговаривать. Но в тот вечер пригласили всех: мы отмечали сдачу выпускного экзамена, начало каникул, конец одной эпохи и начало другой – новой эры, в которую, как считалось, мы должны войти более зрелыми, более сознательными. Зачем я туда пошел? Потому что был не в духе? Потому что там должна была быть она и для меня это был последний шанс увидеть ее, заговорить с ней?

Но она не пришла. Я прождал ее целый час, а потом махнул рукой. Больше я ее не увижу. Чтобы залить горе, я отправился в бар и взял себе третий бокал сангрии.

Моя первая пьянка.

Первый бокал меня одурманил. Второй снял напряжение. Третий сломил последнее сопротивление, полностью взял контроль над мозгом и в конце концов вдохнул в меня какую?то новую силу. Я почувствовал, как мною овладевает легкая эйфория, как я освобождаюсь от тяжести бытия. Еще бокал – и я смог бы выйти на танцпол и начать кривляться, как заводная кукла. Я рассмотрел этот вариант, представил себе, как вихляюсь среди этих танцоров?недоучек, и этого видения хватило, чтобы я отказался от намерения продолжить возлияния.

В этот самый миг в зал вошла она в окружении ватаги болванов, с обесцвеченными волосами, татуировками и пирсингом на самых видных местах в нарочито изодранной одежде. Зачем она водится с этими закомплексованными, самоутверждающимися девочками и мальчиками из хороших семей? Она же совсем другая – такая тонкая, такая изысканная, хотя и пытается выглядеть бунтаркой. Я познакомился с ней на семинаре по литературе (обожаю читать и писать) в лицее. Когда наши взгляды на мгновение пересеклись, в них отразилось удивление от того, что мы встретились именно здесь. То, что ученица выпускного класса присутствует на семинаре, посвященном американской литературе, само по себе, разумеется, событием не было, но она принадлежала к группе псевдоанархистов, которых, казалось, интересовало одно – выделиться из толпы одеждой или телесными «знаками отличия» – все равно. Мое присутствие там было наверняка еще более удивительным для тех, кто считал меня всего лишь мрачным, нелюдимым учеником выпускного «научного» класса. В течение всего семинара я, как и она, ни разу не попросил слова, предпочитая слушать, как читают другие, и ловя время от времени ее взгляд. Почему она так притягивала меня? Не знаю. Потому что выглядела одновременно ранимой и сильной? Потому что ее напускное бунтарство противоречило кротости взгляда? Она заинтриговала меня, вот и всё.

Когда пришел мой черед представлять произведение, я увидел, как она напряглась. Я встал, держа в руках роман. «Дом на краю света» Майкла Каннингема», – объявил я. Не сводя с нее глаз, словно обращаясь к ней одной, я в нескольких словах объяснил, почему мне понравилась эта вещь, и прочитал отрывок.

Затем настала ее очередь, и она представилась – чуть громче, чем требовалось. Затем она назвала имя автора, который был мне неизвестен. Судя по реакции преподавателей, они его тоже не знали. Они попросили рассказать об авторе подробнее, но она ограничилась кратким ответом: «Она мало известна, я случайно нашла ее. Не важно, кто она, важно, что она пишет». И продекламировала стихотворение, все из изломанных фраз и образов. Она читала его наизусть, устремив глаза в глубь зала, при этом руки ее чуть дрожали.

Когда семинар закончился и мы вышли из аудитории, я увидел, как она идет впереди меня торопливой походкой. И хотя ничто в ее поведении не располагало к этому, я все же окликнул ее.

– Можно с тобой поговорить?

– Мне некогда, – ответила она устрашающим тоном.

– Я просто хотел узнать. Автор, чье стихотворение ты прочла…

– Забудь. Мне не следовало читать это.

– Да нет же, это было так… интересно.

– Интересно, – повторила она, окинув меня сердитым взглядом, и нырнула в поток выходивших из лицея учеников.

С тех пор при встрече она адресовала мне сдержанный кивок, который, хоть и был приветствием, удерживал меня на расстоянии. Другого случая заговорить с ней мне не представлялось, и это было досадно. Потому?то я и пришел на этот праздник, решив наконец действовать.

Мой последний шанс.

Расталкивая всех вокруг, друзья Джулии ринулись на танцпол.

Она прошла к бару, взяла бокал сангрии и стала едва заметно раскачиваться, но не под музыку, а следуя какому?то иному ритму. Потом обвела глазами зал и, встретившись со мной взглядом, вдруг замерла. Не сумев скрыть смятения, но желая соблюсти приличия, она подняла в приветствии бокал и тут же отвернулась.

Остолбенев от неожиданности, я не успел ответить, а потому направился к бару. Но она исчезла. Я лихорадочно пересел на другое место в надежде отыскать ее. Неужели она ушла?

– Черт, куда она подевалась? – проворчал я.

– Если скажешь, кого ищешь, попробую тебе помочь, – послышался насмешливый голос у меня за спиной.

Я вздрогнул. Рядом, улыбаясь, стояла она, вполне уверенная в себе.

– Подружку… – промямлил я, – пропала куда?то, а я тут торчу один уже целый час.

– Ясно, – проговорила она с лукавым видом.

Меня это задело, и я почувствовал желание сбить с нее эту улыбочку.

– Ну так что у тебя новенького с того раза, как ты читала нам свое стихотворение?

Она встрепенулась, с вызовом посмотрела на меня. Мои слова ее явно задели, и я уже злился на себя за это.

– Ты знал, что оно мое?

– На тот момент у меня были сомнения. Но все на это указывало. Этот никому не известный автор, то, как ты уходила от вопросов преподов, твои дрожащие губы. И наконец твоя реакция. Я потом поискал этого автора в Интернете… Ничего.

– Я, наверно, смешно выглядела, – сказала она, задрав подбородок.

– Нет, храбро.

– Мне хотелось показать какой?нибудь свой текст знающему человеку, – пояснила она. – Чтобы понять, чего он стоит. Я поняла, что у меня нет таланта.

– Ты давно пишешь?

– Да, – застенчиво ответила она. – В мечтах я представляю себя писательницей. Но на самом деле думаю стать преподавателем литературы. А ты? Почему ты выбрал научный класс, если увлекаешься чтением?

– Противопоставлять науку и литературу немного банально, ты не находишь? Я люблю литературу, но она меня… сбивает с толку. Все эти чувства, которые она вызывает… я от них теряюсь. У меня нет дара слова. Хотя мне это очень нужно. А наука дает уверенность. Знаешь, ничто так не успокаивает, как уравнение. Теорема, способ решения, результат.

– Интересный взгляд. А на меня точные науки нагоняют тоску. Все классифицировать, все расставить по порядку – меня это угнетает. А куда ты хочешь поступать?

– Понятия не имею. Наверно, в какую?нибудь бизнес?школу. Реальная жизнь не слишком меня вдохновляет.

– Печально, – заметила она.

– У тебя есть еще стихи?

– Нет, я слишком бездарна.

– Можно я скажу откровенно? В том стихотворении, которое ты прочитала, были красивые образы, только это было как?то сумбурно. Ладно, не мне об этом говорить, я не люблю поэзию.

– Спасибо за откровенность. Так это из?за твоей прямоты у тебя нет друзей? – насмешливо добавила она.

Нежное лицо, воинственная повадка – этот контраст меня потряс.

– Может быть. Или потому, что одиночество мне приятнее, чем общение с кретинами, – ответил я, взглянув на компанию неопанков. – Ты можешь мне сказать, зачем такой девушке, как ты, болтаться с этими недоумками?

– А это разве не банально – составлять мнение о человеке только по внешнему виду? Видишь ли, под их прикидом скрываются нежные, ранимые существа. Впрочем, если бы я судила только по внешности, я бы с тобой никогда не заговорила.

– Ах так? И на что же я похож?

– На одинокого задавалу, даже малость тронутого. Таким я тебя вижу. А еще есть то, что о тебе говорят другие. Все считают, что ты со странностями.

Она пристально посмотрела на меня, словно стараясь отыскать в моем лице подтверждение своим словам.

– Знаю. Я не слишком общительный. А что обо мне болтают?

– Еще говорят… что у тебя нет родителей. Что тебя воспитывали бабушка с дедушкой.

Я попытался скрыть свое смятение под маской величия.

– Ладно, только не думай, что в школе все только о тебе и говорят, – продолжала она непринужденным тоном. – Скажем так, это сведения, которые мне удалось раздобыть.

– Ты наводила обо мне справки?

– Я любопытна по природе. Так как?

– Это правда.

– Поэтому ты такой… молчаливый?

– Не знаю. Может, мне просто выгодно быть таким. Ты не представляешь, как экзальтированным девчонкам нравится образ мрачного, несчастного сироты. Каждая думает, что только ей и удастся меня утешить.

– Думаешь, и мне понравится?

– Во всяком случае, ты испытываешь ко мне интерес.

Джулия улыбнулась, показав прекрасные зубы и став внезапно похожей на пай?девочку.

– Думаешь, этот интерес сродни тому, из?за которого ты только что искал меня, а потом ругался, когда потерял из виду?

Я взглянул ей прямо в глаза.

– Нет. По?моему, меня к тебе тянет сильнее, чем тебя ко мне.

Моя прямота смутила ее.

– Почему ты так говоришь?

– Потому что я видел, как ты избегала меня после семинара.

– На самом деле… мне нужно было время, чтобы… понять, почему ты мне нравишься.

– Да? И что теперь?

– Теперь, если ты пригласишь меня закончить эту вечеринку где?то в другом месте, я готова идти за тобой.

Сердце у меня заколотилось как бешеное. Я искал слова для ответа и не находил. Тогда я просто взял ее за руку и потащил за собой к выходу.

Моя первая любовь.

Моя единственная любовь.

Сомнение

Он вышел из здания, где располагался его офис, в сопровождении маленького лысого человечка. Тот говорил что?то, размахивая руками, а Ноам улыбался. Я увидела, как они переходят улицу, направляясь к тому самому кафе, где сидела я. Как всегда, у меня сжалось сердце. Я разглядывала его лицо, отмечала манеру держаться. Он казался непринужденным, уверенным в себе. Какой красивый мужчина, подумала я. Такие привлекают женщин красотой, особой харизмой, но их взгляд, глубокий, почти тревожный, удерживает самых недоверчивых на расстоянии. Как я и думала, они зашли в кафе и уселись на свое обычное место. Неподалеку от меня.

Ноам сидел ко мне спиной. Никогда в жизни я не находилась так близко от него. Мне даже удалось почувствовать марку его туалетной воды, несмотря на висевший в воздухе стойкий запах кухни.

Эта близость взволновала меня и одновременно придала уверенности в себе. Впервые в жизни он показался мне досягаемым. Стоило мне только захотеть, и я могла бы заговорить с ним. Сказать ему всё. Излить слова, тяжким грузом лежавшие у меня на сердце, готовые сорваться с губ. Но что, собственно, могла я ему открыть?

Когда маленький человечек закончил свою обличительную речь, Ноам заговорил, и звук его голоса резанул мне слух. Я представляла себе его голос тихим, мягким, а он оказался громким. С хрипотцой и ломкостью в конце фраз. Ноам пояснил свою позицию в деле, которым им предстояло заняться. Речь его была размеренна, он говорил твердо, убедительно. Затем они перешли на другую тему, более интересную для меня. Коллега упрекал его в беспрестанных ночных похождениях, в ненужных связях. Его критика забавляла Ноама, и он отметал ее краткими, ироничными репликами.

Я порадовалась, услышав, как он смеется.

Почти час я подслушивала их разговор, притворяясь, что читаю книгу. Услышанное лишь подтверждало то, что я знала об этом человеке.

Ему не нужна моя правда. Она принадлежит только мне одной. Раскрыть ее ему было бы чистым эгоизмом.

Да, я знаю, что наши жизни скреплены смертью, но что дает мне основание думать, будто, рассказав правду, я облегчу ему жизнь?

Я встала и вышла.

2

19 июня 2011 года

Элиза протянула Ноаму чашку.

– Успокоительный отвар, – объявила она, состроив гримасу. – Все, что я нашла у тебя в шкафу. Тебе надо бы кое?чего прикупить, братец.

Ноам ответил сестре нежным взглядом. Его восхищали ее утонченность, невозмутимость, которую она сохраняла при любых обстоятельствах, сила характера. Но дороже всего ему была ее чуть ли не материнская любовь к нему.

– Что ты так на меня смотришь? – спросила она.

– Ты великолепна.

– Ты – единственный мужчина, который так думает, Ноам.

– Скорее, я единственный мужчина, который это говорит.

Элиза села напротив Ноама, провела по его волосам, чтобы пригладить непокорную челку.

– Я собираюсь к папе, – сказала она.

Лицо Ноама стало жестким.

– Опять?

– Ты прекрасно знаешь: я хожу к нему каждую неделю.

– Тогда зачем каждый раз мне об этом говорить?

– Потому что я все еще надеюсь, что ты когда?нибудь решишься и пойдешь со мной.

Он встал и подошел к окну.

– К чему все это? Он же тебя не узнаёт.

– Иногда болезнь отступает, и тогда он вспоминает меня, называет по имени, и мы с ним разговариваем.

– При чем тут болезнь? Он забыл наши имена еще до того, как у него замкнуло мозги.

– Не надо так, Ноам. Как ты можешь по?прежнему держать зло на старого, потерявшего рассудок человека?

– Позволь тебе напомнить, что это он всю жизнь держал на меня зло.

– Это ты сам придумал.

– Слушай, давай лучше сменим тему, – устало предложил Ноам.

– Нет! Я и правда хочу, чтобы на этот раз ты пошел со мной.

Ноам повернулся к сестре.

– Шутишь?

– Я серьезно. Скоро его не станет, и ты будешь упрекать себя в этом.

– Всю жизнь он напоминал мне о моей вине. Так, может, его смерть…

Элиза резко встала.

– Не смей так говорить! Я запрещаю тебе!

Ноам отвернулся, плечи его опустились.

– Прости, – пробормотал он. – Просто я хотел сказать, что почувствовать себя более виноватым, чем в те дни, когда он перестал меня замечать, я уже не смогу.

– Это правда, он добровольно ушел из нашей жизни. Но он так любил маму… Попытайся хотя бы понять, Ноам. Ты не видел его уже много лет. Я уверена, что встреча с ним поможет тебе.

– Поможет? Каким образом?

– Поможет избавиться от прошлого.

– Это ты избавь меня, пожалуйста, от своей дешевой психологии.

– В конце концов, Ноам, я убеждена, что ты не можешь устроить свою жизнь именно потому, что какая?то часть тебя не в состоянии оторваться от того, что произошло тогда.

– Я знаю твою теорию, Элиза. Но, что бы ты там ни думала, моя жизнь вполне устроена. У меня хорошая работа, друзья, общение.

– Кого ты обманываешь? Работа тебе не нравится, друг у тебя только один, а все твое общение – это ночные вылазки в полном одиночестве.

Сказано жестко, но верно; Ноаму нечего было возразить.

– Я уже не помню, когда ты рассказывал мне, что с кем?то встречаешься, – продолжала Элиза, сбавив обороты и сожалея, что накинулась на брата. – У тебя сейчас никого нет?

– Никого. Мне не попадаются интересные девушки, – признался он.

– Всё оттого, что ты боишься влюбиться. Тогда тебе пришлось бы думать о будущем вдвоем, потом втроем. Ты же отвергаешь саму мысль о том, чтобы стать мужем или отцом.

Ноам пожал плечами.

– У меня зачерствело сердце – это ты хочешь сказать?

– Да, в каком?то смысле. Не совсем, разумеется, потому что нас с Анной ты любишь. Но ты отказываешься от чувств, которые могли бы повлечь за собой какие?то новые обязательства.

– Я уже был влюблен.

– Знаю. В Джулию, – усталым тоном ответила Элиза. – Опять Джулия и только Джулия. И больше ничего и никого. А я уверена, что ты и влюбился?то в нее только потому, что знал наперед, что она тебя бросит.

– Может, и так, – печально согласился он.

Элиза подошла к брату и обняла его за талию.

– Я об одном тебя прошу, братец: подумай еще о встрече.

– Подумаю, – согласился он.

Она поцеловала его в плечо и пошла за курткой.

– Тебя Анна зовет.

– Анна… – с нежностью вздохнул он. – Скажи, что я завтра зайду.

Когда Элиза ушла, Ноам еще какое?то время стоял, устремив взгляд в пространство. Воспоминание о единственной любви навеяло на него грусть, и он подошел к шкафу, чтобы извлечь из его недр старый ящик. Открыв его, он на мгновение замер в нерешительности, с опаской глядя на свои дневники. Наконец он вынул самую старую тетрадь. Первая запись была сделана на следующий день после его последнего визита к доктору Лоран. Он прочел несколько страниц, улыбнулся. Никогда он не был так близок к счастью, как в ту пору своей жизни. Он прочел следующую запись, сделанную 3 сентября 1988 года, через день после их разрыва. Сердце заколотилось как бешеное. К своему удивлению, Ноам обнаружил, что со временем его боль не утихла. Она все еще была тут, притаилась в тени фраз, готовая к нападению. За наивностью его записей скрывалась попытка заглушить отчаяние, подменив чувства словами. Впрочем, тогда у него еще оставалась слабая надежда, что это не конец и жизнь подарит ему новую встречу с Джулией.

Тетрадь откровений

5 сентября 1993 года

Я взял руку Джулии в свою.

– Ну, и что говорят в таких случаях? – спросил я.

Она пожала плечами. Прямо перед нами раскинул свои широкие аллеи Люксембургский сад. Это было наше место, наше время. Вот уже два месяца почти каждое утро мы встречались здесь. Нам нравилось сидеть перед большим прудом и наблюдать, как легкая утренняя дымка цепляется за холодную воду, стараясь задержаться на ее поверхности. Вдали, на внешних аллеях мелькали бегуны в наушниках, сосредоточенно вслушиваясь в ритм музыки.

Но мы были одни, и этот парк был нашим миром.

– Будь мы нормальной парой, мы пообещали бы друг другу снова встретиться, сказали бы, что это еще не конец, и все такое, – прошептала она.

– Но мы не нормальная пара, так?

Джулия пристально смотрела на мои губы, и мне показалось, что хочет меня поцеловать, но она не решается.

– Да. Мы не любим ложь.

– А это обязательно была бы ложь?

– Мы не можем быть в этом уверены – скажем так. Значит, утвержать это – все равно что лгать.

Я кивнул, как бы соглашаясь, но внутри у меня все кипело. Мне хотелось возражать ей, приводить новые доводы. Но я так боялся разочаровать ее.

– Почему ты так смотришь на мой рот?

– А как по?твоему, я смотрю?

– Ты думаешь, какие еще слова слетели бы с этих губ, если бы мы продолжили встречаться? Или вспоминаешь, как целовала меня?

Джулия весело наморщилась.

– Еще глупее. Я думала о чужих губах, которые будут целовать твои, и умирала от ревности.

– Похоже на нормальную пару?

Она провела по моим губам кончиками пальцев. Нежность этого жеста потрясла меня.

Мы любили друг друга два месяца. Два месяца каждое утро мы встречались в этом парке или где?нибудь еще, и это было чудесно. Мы пили кофе в «Буфете марионеток», потом немного гуляли. Затем она шла на работу – она временно устроилась официанткой в ресторан быстрого питания. Я же шел заниматься, чаще всего без толку, так мне не терпелось снова ее увидеть. Вечером я встречал ее у выхода из ресторана, провожал до дома, ждал, пока она примет душ и переоденется, после чего мы отправлялись бродить по Парижу, счастливые тем, что мы вместе, что мы – пара. Мы ужинали, а остаток вечера проводили у меня. Она говорила, что ей нравится моя квартирка, и завидовала моей ранней самостоятельности. Она видела в ней признак привлекательной, внушающей доверие зрелости, тогда как на самом деле это следствие моей неустроенности. Бабушка с дедушкой живут за городом, сестра заканчивает учебу на севере Франции, отец же давно потерял ко мне всякий интерес. Это он оплачивает мою псевдосамостоятельность. Проклятые деньги поступают в виде страховки для оплаты моей учебы.

Однажды я вкратце описал ей свое непростое детство. Чтобы доказать свою привязанность. Она не задала ни одного вопроса. «Каждое существо – это совокупность пережитых им драм, и всё», – просто сказала она.

И вот наша история подошла к концу, и эта ситуация возмущала меня до глубины души.

– Ты считаешь, что мы расстаемся навсегда? – спросил я.

– Я предпочитаю смотреть на вещи трезво, Ноам. Я еду в Нью?Йорк к отцу и не думаю, что скоро вернусь. Трезвость – защита от боли.

– Может быть, зимой…

– Да, может быть, – с досадой перебила меня она. – Или на пасхальные каникулы. Или через год. А может, и нет.

– Мы же можем писать, звонить друг другу! – взбунтовался я.

– Нет. Самые прекрасные слова – те, которых мы так и не произнесли. Они остаются в наших взглядах, в нашем молчании. Что можно рассказать по телефону? У нас особенная история, и я не позволю ее опошлить.

Было что?то ребячески?наивное в ее позиции влюбленной идеалистки, приготовившейся к страданиям. Тем не менее я принимал ее точку зрения, ее выбор, потому что они были искренними.

– Но тогда есть ли у нас вообще шанс снова встретиться? Неужели минуты, что мы провели вместе, не имеют никакого будущего?

– Я верю в жизнь, она бывает такой изобретательной.

То, что мне больше всего в ней нравится, больше всего меня и раздражает: ее безапелляционность, ее экстремизм в области чувств, наивный романтизм, который позволяет Джулии находить счастье как в печали, так и в сиюминутном наслаждении. Наверно, поэтому мы ни разу не сказали друг другу: «Я тебя люблю». Она предпочитала не облекать чувства в слова, не давать им определения. Иногда я сомневался в ее любви и в такие минуты воображал, что она просто ищет сильных ощущений.

Однако в минуту расставания мне захотелось сказать ей: «Я тебя люблю», – чтобы покончить наконец с этими несносными химерами, переломить судьбу, увлекавшую нас к разлуке без надежды на новую встречу. Чтобы разозлить ее или спровоцировать реакцию, которая помогла бы нам выбраться из чувственного морока, в котором мы окончательно заблудились.

Я не решился.

Где?то там ее ждет другая жизнь. Моя же остается здесь.

Жизнь без нее.

Жизнь, в которой мне больше никогда не представится случай сказать: «Я тебя люблю».

За несколько секунд спокойный паб превратился в дискотеку. Яркий свет сменился полумраком, а динамики вместо гипнотического джазового шепота стали извергать тяжелые агрессивные ритмы. Ноам вышел из оцепенения и растерянно оглядел зал. Сколько времени он уже тут? Сколько выпил? О чем думал все это время? Затуманенный алкогольными парами мозг блуждал среди образов и слов, мыслей и воспоминаний, ни на чем не останавливаясь. Решив, что пора домой, он заплатил за выпивку и направился к выходу.

– Ноам?

Окликнувшая его девушка широко улыбалась и, казалось, ждала в ответ такого же проявления радости.

Он бегло взглянул на нее: светлые волосы, живой взгляд, манящие губы. Лицо было ему знакомо, но ни назвать ее имени, ни связать ее образ с каким бы то ни было конкретным воспоминанием он не мог. Улыбнувшись для приличия, он поздоровался.

– Ты собирался уходить? – спросила она.

– Да, я устал, – пробормотал он, лихорадочно роясь в памяти и безуспешно пытаясь идентифицировать собеседницу.

– Жаль.

Она сказала что?то еще, но он не расслышал. Тогда она нагнулась к нему и произнесла громче, в самое ухо:

– Давно не виделись… Может, останешься ненадолго? Я жду друзей.

Он узнал ее по духам. Бышая любовница, с которой они познакомились в этом пабе, а может, и в другом – он уже не помнил. Как не помнил и ее имени. Вот до чего он докатился: не узнает тех, с кем проводил ночи, ему приходится обнюхивать их, чтобы понять, кто это.

Лучше бы ему было сказать «нет», развернуться и уйти из бара, но она уже приняла его нерешительность за согласие, схватила под руку и потащила к столику.

– Ты мне так и не позвонил ни разу, Ноам! – прокричала она, смягчая упрек игривым подмигиванием.

– Работы по горло, – извинился он.

Она заказала «Кровавую Мери», он – «Джек Дэниелс».

Что он мог ей сказать? Что вообще он делал рядом с этой девицей, о которой не знал ровным счетом ничего?

Она заговорила сама. Стала рассказывать о своей работе в отделе продаж одной из косметических фирм. Невыносимо громкая музыка заглушала слова, и он не понимал, что она ему говорила. Тогда он стал просто кивать и улыбаться в ответ на ее улыбки. Сколько еще продлится эта комедия? Он с радостью встал бы и ушел, но не находил для этого ни сил, ни повода. Вся его жизнь, подумалось ему, глупа и пуста, как этот момент: вот он – один среди чужих людей, изображает беседу, мечтая поскорее уйти, но, не имея смелости так поступить, позволяет собой манипулировать. Оставив попытки понять, что она говорит, он стал ее разглядывать. Интересно, она действительно красива или просто так искусно отделана? Ей, должно быть, около тридцати. В уголках глаз и на верхней губе уже появились морщинки. Уступая навязчивой идее, он вообразил ее старухой. Да, пока она хороша собой, но это ненадолго. Скоро кожа у нее станет дряблой, веки тяжело нависнут над потускневшими глазами, как занавес после окончания спектакля. Он больше не боролся с неосознанным желанием представлять собеседников в конце их жизни: старыми, больными, а иногда и мертвыми, с закоченевшим телом, иссиня?бледной морщинистой кожей, обтягивающей выпирающие кости.

Смерть, опять смерть, всегда смерть. Его собственная, смерть родных и близких, смерть незнакомых людей, с которыми ему довелось повстречаться, смерть всех современников. Он вспомнил фразу, которую записал в дневник, когда пытался сформулировать эту навязчивую идею: «Мир – это всего лишь огромное кладбище, куча земли, набросанной на миллиарды созданных природой существ, знаменитых или безвестных, богатых и бедных, на которой пляшут те, кто считает, что будет жить вечно». Откуда эти мрачные мысли? Что за болезненная ясность мысли так часто приводила его к осознанию скоротечности времени, бренности жизни? Может быть, все это оттого, что он уже покинул берег юности и успел познать как изменчивость времени, так и свою склонность бежать от прекрасных мгновений, упиваясь предвкушением конца? А может, это было проявлением психического расстройства, вызванного ранним осознанием хрупкости бытия? Ноам был неспособен ответить на эти вопросы, как неспособен был уйти от них, с каждым днем все глубже увязая в своих мыслях.

В разгар своего монолога его собеседница вдруг выпрямилась, и это движение вернуло его к действительности. Она помахала группе только что появившихся девушек, и те подошли к ней, громко кудахча и украдкой с интересом поглядывая на Ноама.

– Не буду вам мешать, – сказал он, поднимаясь.

Скорее уйти, бежать отсюда, в покой и тишину.

– Ой, ну что вы! Не уходите, – воскликнула маленькая брюнетка. – В кои?то веки попался такой красавчик!

Главная заводила, подумал он. Улыбнувшись ей, он достал купюру, положил на стойку бара, распрощался со своей «бывшей» и без лишних объяснений удалился, девушки провожали его удивленными взглядами.

На улице он глубоко вздохнул и зашагал к дому. Был час ночи.

Вернувшись к себе, Ноам принял душ, чтобы снять напряжение, и растянулся на кровати.

Он попытался читать, раскрыв роман на том месте, на котором остановился раньше, но не смог сосредоточиться. Разум не желал искать убежища в придуманных мирах. Придется ему снова встретиться со своими призраками.

Он зажег сигарету, закрыл глаза.

В голове у него все еще звучала музыка.

Музыка и голоса, которые временами заговаривали с ним. Кто это? Чего они хотят от него? Он не знал. Он привык к их бессвязному шепоту вечерами, когда ему бывало не по себе, и не пытался ни понять их, ни избавиться от них.

* * *

Было три часа ночи, когда Ноам почувствовал приближение приступа. Он сел, спустил ноги с кровати, зажег лампу и прислушался к себе: сдавленная, словно тисками, грудь, отдающийся в ушах бешеный стук сердца, затрудненное дыхание, испарина на лбу. Надо побороть приступ, не дать ему превратиться в привычный кошмар.

Встать, сделать несколько шагов.

Главное – не лежать. Лежат мертвецы, живые стоят на ногах.

И зажечь свет везде – все лампы.

Рассеять тьму, в которой прячется смерть, терпеливо дожидаясь удобного момента, чтобы наброситься на него и утащить в небытие.

Шум. Жизнь – это движение, свет и шум.

Он прошел в гостиную, пытаясь восстановить дыхание, схватил пульт и включил телевизор.

Нужна какая?нибудь легкая, поверхностная передачка, желательно женский голос, смех.

Жизнь – штука поверхностная, забавная, и к тому же она – женского рода.

Он отыскал какой?то музыкальный канал. Клипы. Мужчины и женщины танцевали, изнемогая от счастья.

На лбу у него выступили капельки пота.

Надо сопротивляться, не дать страху взять верх. Да, самое страшное – это когда теряешь контроль над собой. Или, вернее, когда контроль над твоим разумом берет какая?то неведомая сила, которая наделяет тебя болезненной ясностью ума, извлекающей из недр прошлого бессмысленно прожитые годы.

И тогда заговорит совесть и задаст ему три все тех же вопроса: кто ты такой, Ноам Бомон? Что ты сделал со своей жизнью? Кому от тебя польза?

Он знал ответы и всегда уходил от них.

Он стал задыхаться. Внутрь черепа словно заливали ледяную жидкость.

Холодное дыхание смерти?

Ему захотелось шагать быстрее, чтобы обрести почву под ногами. Но нет, сначала надо успокоиться, лечь, перестать паниковать. Избавиться от этой ясности. Притупить мысли.

Ничего не видеть, ничего не понимать, не предугадывать.

Всякий раз словно кто?то поворачивал выключатель, и его мозг заливался ослепительным светом, освещавшим самые отдаленные и темные закоулки сознания. И тогда он отчетливо видел всё: все свои ошибки, терзания, свою глупость, непоследовательность. Это ясновидение не считалось ни с чем, показывая, что будет с ним после смерти. Безжизненное тело, «Скорая помощь», морг. Слезы близких. Гроб. Комья земли, которые посыплются на крышку и будут душить его, уже мертвого.

А потом – забвение.

Жизнь снова пойдет своим чередом, но уже без него, даже не замечая его отсутствия, словно его никогда не существовало. А он будет лежать в земле среди миллиардов таких же, как он, еще более безымянный и бесполезный, чем когда бы то ни было.

Приступы страха. Так определяла медицина его упаднические состояния.

Приступы страха, панические атаки.

Слова, от них не становится легче, так, советы на крайний случай.

Ему уже удавалось справляться с этими приступами. Эта мысль приободрила его. Он и на этот раз справится. У него получится.

Он глубоко вздохнул, постарался расслабиться.

Мало?помалу он почувствовал, как тени постепенно отходят, отступают, покидают его тело.

Сердце стало биться медленнее, мышцы расслабились. Наконец?то.

Поспать удалось всего два часа. Тревожным сном с тяжелыми сновидениями. Снова заснуть не получится.

Он побродил по квартире, взгляд его упал на ящик с дневниками. Написать что?нибудь? Почему бы и нет. Он так давно не прибегал к этому способу избавления от тревоги. Немного помедлив, он раскрыл последнюю тетрадь на чистой странице и взял ручку.

Тетрадь откровений

26 июня 2011 года

Я вновь берусь за перо, открываю свой дневник и после долгих лет молчания снова пытаюсь заглянуть в себя. Почему я так долго лишал себя этих свиданий с самим собой? Когда я начинал делать записи, во мне не было уверенности, затем это занятие мне понравилось, и я регулярно изливал душу на страницах дневника. Когда же я решил, что повзрослел, то под предлогом нехватки времени стал делать записи все реже, пока это занятие не утратило для меня всякий смысл. Наверно, это было ошибкой. Эти встречи с самим собой давали мне моральную поддержку. Изливая душу, я был вынужден вновь и вновь возвращаться к событиям, рассматривать их с беспристрастностью, которую дает нам время, когда перестает быть временем действия. Мне удавалось подбирать слова для своих тревог, формулировать желания и опасения, удалять фразами, словно промокательной бумагой, избыток эмоций. Взрослым становишься, не отказываясь от ребенка, которым ты был когда?то, а помогая ему подрасти.

Может, я не испытывал бы этой тревоги, если бы продолжал писать, избавляясь таким образом от буйства неназванных чувств?

Когда я возвращаюсь к своим старым записям, мне кажется, что слова в них не имеют иного смысла, кроме начертанного на бумаге рисунка. Их изгибы, словно на электрокардиограмме, выражают мое душевное состояние. Иногда линии ложатся ровно, иногда фразы искривляются, абзацы наклоняются. Смысл надо искать в форме. Факты в большинстве случаев не имеют значения. Когда я читаю написанное, у меня складывается впечатление, что передо мной личный дневник кого?то, с кем я был едва знаком.

Только страницы, посвященные Джулии, связывают меня с прошлым.

Остальные воспоминания мне больше не принадлежат – разве что самую малость. В лучшем случае они рассказывают историю человека, которого я бросил, чтобы избавиться от его вопросов.

Можно подумать, что на свете столько же Ноамов, сколько страниц в тетради. Каждый из них появился на свет, чтобы прожить одно мгновение, и исчез вместе с ним. И ни один не похож на меня. Ни один не может сказать мне, кем я был. Кроме того, который любил Джулию.

Воспоминания принадлежат тем, кто сумел вжиться в каждое мгновение своей жизни. Они занимают свое место в фотоальбоме и рассказывают какую?нибудь историю. Когда же жизнь – это всего лишь ожидание, от нее остаются одни почтовые открытки с сожалениями о местах, где мы не побывали, и о людях, с которыми не встретились.

– Это что за похоронный вид? Краше в гроб кладут, – сказал Сами, когда Ноам вошел в офис.

Тот оценил невольную иронию и, не отвечая, поставил на стол коллеги чашку с кофе.

– Спасибо, но тебе, по?моему, кофеин нужнее, чем мне. Что, опять плохо спал?

– За что я тебя люблю, Сами, так это за умение правильно задать вопрос. Спрашивать у человека, страдающего бессонницей и приступами страха, плохо ли он спал, это, честно говоря…

– Да ладно тебе, я же просто так спросил, разговор поддержать, – пробурчал Сами.

Ноам искоса взглянул на того, с кем делил кабинет и настроения. Сами был его единственным настоящим другом. Хотя при первом знакомстве, когда Ноам только пришел на это место, он был совсем не уверен, что сможет поладить с маленьким, кругленьким, лысым человечком, чей взгляд и улыбка источали веселость слишком лучезарную, чтобы она была искренней. Однако постоянство коллеги, его неистребимый оптимизм, жизнерадостность, поначалу вызывавшие у него удивление и даже раздражение, в конце концов подкупили Ноама.

– Прости, но я и правда плохо спал. Я просто не в духе.

– Тем лучше. У нас впереди денек не из легких. И если тебе удастся преобразовать свое дурное настроение в боевое, мы, может, и справимся.

– Ты о чем?

– Шеф хочет, чтобы мы перезаключили торговые соглашения со СПАК. Ему нужно еще пять процентов.

– Чушь какая?то! – взвился Ноам. – Мы добились самых конкурентоспособных цен на рынке.

– А начальство думает иначе. Оно жаждет пересмотра старых соглашений с партнерами ради увеличения прибыли. По его мнению, кризис изменил расклад, и, чтобы снизить расходы, нам придется выкручиваться посреди окружающей нестабильности.

– Приставить партнерам нож к горлу? Это аморально.

– Морально, аморально – это слова не из лексикона Дюшоссуа. Мой тебе совет: не вздумай при нем даже упоминать о морали, разве что когда будешь описывать свое состояние духа, да не забудь прибавить слово «высокий» – «высокий моральный дух».

Ноам тяжело опустился в кресло.

– Идиотская работа.

– Не более идиотская, чем любая другая. Ты заключаешь сделки, я веду дела. Мне лично нравится.

– Торговать продукцией, которой мы никогда не увидим, выгадывать на качестве, на сроках, – перебил его Ноам. – Наши дела никому не нужны, мы – торговцы цифрами, крупномасштабные очковтиратели.

Сами Дюбуа озабоченно взглянул на коллегу.

– Так и есть, у нас новый экзистенциальный кризис, – пошутил он.

– А ты никогда не задумывался о смысле всего этого?

– О смысле чего, Ноам?

– О смысле того, чем мы тут занимаемся. К чему все это? Мы способствуем этой суете, ажиотажу вокруг товаров с Востока – дешевых, но сомнительного качества, и все единственно для того, чтобы акционеры нашей конторы могли содержать свои шикарные тачки, любовниц и детишек?выродков.

Сами пожал плечами.

– Знаешь, я поддержал бы твое выступление, если бы оно выражало какую?нибудь политическую идею или демонстрировало твой интерес к тому, как живет современнное общество. Но ты же ни за что не ратуешь, никем не интересуешься. Ты никогда не задумываешься о том, что мог бы сам сделать для восстановления справедливости, для борьбы за всеобщее равенство. Нет, ты ничего не делаешь для того, чтобы изменить то, что тебе не нравится, даже чтобы поменять что?то в собственной жизни. Хуже того, ты поместил себя в центр вселенной и взираешь на этот мир как жертва, неспособная к какому?либо действию. Ты отбываешь свою жизнь, как отбывают наказание, и довольствуешься тем, что заявляешь о ее абсурдности. Я уже говорил тебе, Ноам, нельзя полюбить других, если сам себя не любишь. Я вот даже рад, что у меня есть такая работа, которая приносит мне хорошие деньги и позволяет обеспечивать жене и детям приличные условия жизни.

– Это правда, зарабатываем мы неплохо. Но к чему эти бабки? Нам же некогда их тратить. Копить на старость? А где гарантия, что мы доживем до долгожданной пенсии? Сердечный приступ, и – всё! Разрыв аневризмы – и тютю! Рак, наконец! Про себя могу сказать, что даже если я доживу до пенсии, то буду слишком измотан или… одинок, чтобы насладиться свободой. Мне скоро сорок, а я еще ничего не сделал в жизни.

– Послушай, успокойся! От твоего пессимизма у меня мурашки по спине забегали. Напомню, что до символического сорокалетнего рубежа тебе остается еще пять замечательных лет.

– Пять лет… Они быстро пролетят. И следующие тоже.

Лицо Сами омрачилось. Это начинало его беспокоить. Он давно привык к молчаливому характеру Ноама и теперь удивлялся, наблюдая, как тот постепенно теряет почву под ногами, впадая в своих речах во все бо?льшие крайности. Он считал, что корень проблемы – одиночество, в котором Ноам увязал все глубже и глубже. Сами поделился своими мыслями с женой и попросил ее подыскать среди приятельниц девушку, чтобы познакомить с ней Ноама.

– Тебе надо познакомиться с кем?нибудь, Ноам. Нельзя и дальше жить одному. Сотни девиц мечтают связать свою жизнь с таким, как ты.

– Знакомая песня, – отрезал Ноам.

– Ты только и знаешь, что работать. Сначала я думал, что это для тебя – способ самореализации, но потом понял, что ты выкладываешься только чтобы забыться.

– Забыться? Зачем мне забываться?

– Чтобы не тратить силы на отношения, которые потребовали бы от тебя ответственности.

Ноам развернулся вместе с креслом. За широким, во всю стену, окном оживали офисные здания. Тут и там виднелись фигурки солдатиков, принимавшихся за работу в надежде на повышение или, как и он, не питавших особых иллюзий относительно собственной полезности.

– У меня не получается, Сами.

– Естественно! Ты же неделями никого не видишь. А когда у тебя вдруг появляется желание проветриться, ты таскаешься по барам и заводишь интрижки на одну ночь. Так спутницу жизни не найдешь.

– Я пробовал, Сами. У меня было несколько серьезных историй.

– Вот как? И сколько же времени они продлились? Неделю? Две? Месяц? Ты хоть помнишь по именам тех, кому великодушно позволил любить себя? Как только девица к тебе привязывается, ты тут же быстренько отправляешь ее в отставку!

Ноам подумал о вчерашней встрече в пабе.

– Хватит, – вздохнул он, – мне вчера уже прочитали проповедь.

– Кто?

– Элиза.

– Элиза? Вот образец женщины с чувством ответственности! Тебе бы позаимствовать у нее мужества, силы воли. Она потеряла работу, оказалась в тяжелом финансовом положении, но не опустила руки, а нашла себе новое место, чтобы обеспечить будущее дочке. Вот у кого настоящие проблемы, и тем не менее она не теряет оптимизма при любом испытании.

– Моя сестра – исключительная женщина.

Ноам вздохнул, откинулся на спинку кресла и уставился в потолок. Сами решил закрепить результат.

– То, что мы принимали раньше за меланхолию, которая так шла твоему образу донжуана без иллюзий, на деле оказалось глубоким разочарованием. Даже хуже… депрессией.

– Депрессией? – задумчиво повторил Ноам.

– Да, Ноам. Ненормально в твоем возрасте все время думать о смерти, страдать от приступов страха и ничего с этим не делать.

– Если, по?твоему, ипохондрия и приступы страха говорят о депрессивном состоянии, то я всегда имел склонность к депрессии, – огрызнулся Ноам.

– А Элиза что об этом говорит?

– Ты что, правда думаешь, что я делюсь с ней этими проблемами? Как ты сам только что сказал, они ненастоящие и не идут ни в какое сравнение с ее трудностями. Ты – единственный, с кем я действительно откровенен.

– В свое время я был бы тронут, узнав, что удостоился звания единственного доверенного лица, но сегодня меня это беспокоит. И знаешь почему? Потому что, кроме Элизы, твоей племянницы и меня, ты ни к кому не испытываешь привязанности. Да какой я тебе друг, какое доверенное лицо, если ты ни разу не пожелал выслушать мой совет.

– Ты не даешь советов, Сами, ты читаешь мораль.

– Тогда я все же дам тебе совет и надеюсь, что на этот раз ты меня услышишь: сходи к врачу.

Ноам скривился, изобразив сомнение.

– Я знаю одного психотерапевта, который сможет тебе помочь, – продолжал Сами. – Могу договориться, чтобы он принял тебя на этой неделе, если хочешь.

Психотерапевт. Ноаму вспомнилась доктор Лоран, сеансы игры у нее в кабинете, их разговоры.

Сами прав. Надо что?то делать.

Правда

Ну, вот и конец.

Жизнь оставляет меня, с каждым днем это все заметнее.

Напрасно врачи пытаются меня успокоить, я чувствую, что мне осталось всего несколько дней, а потом я сдохну. Проклятая судьба. Сестра объяснила мне, что жизнь можно представить как неопределенность и надежды на будущее. В некотором роде она – всего лишь обещание. Как на бегах: ты приходишь, полный денег и иллюзий, ты уверен, что все понимаешь, все знаешь, что раздобыл нужные сведения, ты чувствуешь свою силу, но в то же время нервничаешь, делая ставку, потом дают старт. Несколько минут, пока скачут лошади – это жизнь. Иногда понимаешь, что проиграл, еще на старте. В другой раз веришь в победу, волнуешься, орешь. А после, на финише – не важно, выиграл ты или проиграл, – понимаешь, что в любом случае смешно было так бесноваться. Значит, надо ждать следующего забега. Но на этом свете следующего забега не бывает.

Я провел на ипподроме годы. Что стоит жизнь человека, отдающего все свои надежды на волю случая?

Я умру первым, первым пересеку линию финиша. И нет никого, кого это могло бы порадовать. Грустная победа, от которой никому не будет толку.

С тех пор как я знаю, насколько серьезно болен, вперед мне смотреть незачем: там смерть. Так что ничего не остается, кроме как оглядываться. Но и позади меня тоже смерть. И правда, которую я знаю и которую должен передать. Долгие годы я таскал за собой эту тайну. Как каторжник, который старается позабыть про цепи, ядро, обдирающее его лодыжки и не дающее убежать. Я думал уйти вместе с ней. Чтобы земля окончательно заглушила слова, которые я так и не решился произнести.

Но то, о чем поведала мне сестра, не позволяет мне так поступить. Она догадывается, что я скоро уйду, и требует этой правды, без которой не смогут жить ни она, ни Ноам.

Я глубоко запрятал эту тайну и хранил ее много лет. Я убедил себя, что она, в сущности, никому не нужна. Зло свершилось, все побежали дальше. Казалось, что все складывалось к лучшему в этом худшем из миров. И все же я уверен, что тайна медленно разъедала мне душу и тело, что она приняла форму болезни, чтобы я расплатился за ошибки. Что же, для меня, конечно, уже поздно, но не для сестры и не для Ноама.

Мы связаны этой тайной – она, тот мальчик и я. Я – потому что знаю ее, они – потому что не знают, но, возможно, догадываются. Связаны тайной одной смерти.

Как злым роком, первой жертвой которого стал я. Так если моя жизнь ничего никому не дала, может, смерть моя принесет пользу, позволив им наконец почувствовать себя живыми?

3

Прежде чем нажать на кнопку звонка, Ноам глубоко вздохнул. Он, как обычно, опаздывал и поднялся по ступенькам бегом. Когда дочурке приходило время спать, Элиза была непреклонна.

Раздался мелодичный звон, и по коридору протопали ножки Анны, после чего послышались смех и шепот. Он представил себе племянницу: как она долго возбужденно ищет, куда бы спрятаться, чтобы сделать дяде сюрприз, и наконец скрывается в шкафу в прихожей. Огромная волна нежности захлестнула его.

Элиза открыла дверь.

– Здравствуй, – сказала она неестественно громким голосом. – Ах, Ноам, вот так неожиданность!

Ее радостный голос контрастировал с суровым выражением лица.

Она показала пальцем на циферблат наручных часов, потом головой – на дверцу шкафа.

– Привет, – ответил Ноам и нагнулся, чтобы поцеловать сестру.

– Половина девятого; с каждым разом все лучше, – прошептала она ему.

И они начали с упоением разыгрывать вечный спектакль, реплики которого от раза к разу почти не менялись. Маленький трехлетний зритель знал их наизусть и ждал с восторгом.

– А где же Анна? – спросил Ноам.

– Она спит, – ответила Элиза, снова переходя на театральный тон. – Ты слишком поздно пришел, она тебя не дождалась.

– Какая жалость! – отозвался он. – Ну что ж, ничего не поделаешь, придется идти домой. Зайду как?нибудь в другой раз.

– Вот я! – закричала в этот момент Анна, выскакивая из укрытия и заливаясь звонким смехом.

– О господи! Ну ты меня и напугала. Ах ты шутница! Погоди, я тебя сейчас поймаю!

Девочка помчалась в мамину спальню, выписывая пухлыми ножками неуверенные кренделя.

– Ну, разбирайтесь сами, а я пойду, – громко проговорила Элиза, направляясь на кухню.

Прибежав в комнату, Анна бросилась на кровать и поползла к подушке, спасаясь от дяди. Но тот схватил ее поперек туловища и поднял в воздух.

– Поймал, поймал! – закричал он. – Будешь знать, как с родным дядей шутки шутить!

Он начал щекотать ее, отчего смех Анны приобрел истеричные нотки, затем прижал девочку к себе, пытаясь успокоить.

– Я люблю тебя, мое сердечко, – сказал он, целуя ребенка во влажный лоб.

– Я тоже тебя люблю, – ответила та, уткнувшись головкой в дядино плечо.

Ноам закрыл глаза и вдохнул теплый запах племянницы, отдавшись целиком нежности момента.

Вдруг девочка выпрямилась.

– Ноам?

– Да, моя радость? – ответил он, вглядываясь в лицо ребенка.

Его выражение удивило его. Анна выглядела непривычно серьезной и строгой. Глаза, в которых горел странный огонек, казалось, пронизывали его насквозь.

– Что с тобой, Анна? – с тревогой спросил он.

Она протянула ручку, положила ему на щеку и на одном дыхании бесцветным голосом произнесла:

– Ты умрешь от сердца, и в тот же день умрут еще пять человек.

Ноам не поверил своим ушам.

– Что?что? Что ты сказала? – пробормотал он.

– Ничего, – ответила девочка, возвращаясь в обычное состояние.

– Ты только что… Я… что – я?..

Анна пропустила его вопрос мимо ушей и слезла с кровати.

Ноам стоял не шелохнувшись, стараясь постичь значение того, что только что произошло.

– Анна, ну пожалуйста, повтори то, что ты только что сказала, – не унимался Ноам, схватив ее за ручку.

Девочка, смущенная неожиданно серьезным тоном дяди, насупилась.

– Ничего я не сказала! – возразила она, надув губки.

– Нет, ты сказала: «Ты умрешь от сердца», так ведь?

– Нет, не сказала, – захныкала она, извиваясь, чтобы освободиться от слишком крепкой дядиной хватки.

В полной растерянности Ноам выпустил ручку Анны и дал ей уйти.

* * *

Неужели она действительно произнесла этот немыслимый приговор? Невероятно было услышать такие слова из уст трехлетней девочки. Более того, она прекрасно выговорила фразу, не проглотив ни одного слога – серьезным голосом, медленно и размеренно, и все это никак не вязалось между собой.

Ноам еще раз мысленно прокрутил последние секунды. Нет, он наверняка что?то недопонял. Или, возможно, он задремал и все это ему приснилось?

Нет, не может быть! Он не спал, и эта сверхъестественная сцена была реальностью.

«Ты умрешь от сердца, и в тот же день умрут еще пять человек».

«В тот же день» – это выражение не из лексикона Анны. Для нее время еще не имело значения. Сейчас, сегодня, завтра, вчера – она постоянно путала эти слова, употребляя их к месту и не к месту, чем часто смешила взрослых. А тут – «в тот же день».

И «ты умрешь»? Что знает о смерти ребенок ее возраста?

* * *

– Что с тобой? – встревожилась Элиза, когда он вошел в кухню. – У тебя такой вид, будто ты увидел привидение.

– Это из?за Анны. Она только что сказала нечто… весьма странное.

– Странное?

– Да. Удивительные слова в устах ребенка.

– Да? – удивилась сестра. – Какое?то ругательство?

– Нет. Фразу, но слишком сложную для трехлетней девочки.

– А! Наверняка из какого?нибудь мультика! У нее отличная память, она иногда так и сыплет готовыми предложениями. А что именно она сказала?

Ноам не ответил.

– Сомневаюсь, что это фраза из мультфильма, – сказал он. – Но это вполне может быть взято из какой?нибудь манги или обычного фильма.

– Ты же знаешь, что я разрешаю ей смотреть только мультики для самых маленьких. Правда, наша нынешняя приходящая няня ей потакает. Может, ей удалось посмотреть что?то более жесткое. Но что же она сказала?

Ноам не решился передать ей слова Анны. К чему? Элиза объяснит это болезненными настроениями брата, «его странностями». Он предпочел сменить тему разговора.

– Брось. Я, собственно, и сам не очень?то понял, – слишком поспешно ответил он.

– Что происходит, Ноам? Ты такой напряженный сегодня!

– Просто устал. Ну а ты как сейчас? – спросил он, чтобы пустить разговор в другое русло.

– Да ничего. Работы невпроворот, плюс я еще взяла сверхурочные часы. Так что приходится крутиться. Няню поменяла. Анне она нравится. Правда, мне она кажется слишком юной.

– А с деньгами как?

– Выкручиваюсь как?то. Люк платит алименты.

– Тебе надо бы познакомиться с кем?нибудь.

– Ну уж нет, только не бей меня моим же оружием! Если кому и надо всерьез заняться личной жизнью, так это тебе! Кстати… по?прежнему ничего?

– Ничего. Вернее, ничего серьезного.

Элиза пожала плечами.

– Останешься ночевать? – спросила она.

Он молча кивнул. В голове у него, словно бросая вызов здравому смыслу, все еще звучали слова Анны.

* * *

Будильник показывал три часа. Заложив руку за голову и уставившись в стену напротив, Ноам снова и снова думал о словах Анны. Он пытался найти объяснение тому, что произошло, строил гипотезы, обдумывал их, отбрасывал. Может, это была слуховая галлюцинация на почве стресса или депрессивного состояния? Или другой, более смелый вариант – эмоциональная телепатия, благодаря которой племянница «услышала» его тревогу и озвучила ее. Он когда?то читал статью о такой ментальной связи, позволяющей близким людям – братьям и сестрам, родным, возлюбленным – улавливать мысли друг друга и их формулировать. Единственная проблема: играя с племянницей, он не думал о смерти. И потом, если это все же так, то почему Анна упомянула еще о пятерых людях?

Где?то в глубине его души вспыхнула тревога, угрожая душевному равновесию. Он глубоко вздохнул, чтобы притушить этот огонь, но у него ничего не вышло.

Ему захотелось курить, он встал. Выйдя в кухню, он сел у окна, прикурил сигарету, и на какой?то миг тревога затихла.

Снаружи темной, грозной стеной дом окружала ночь. Для Ноама тьма была напрямую связана со смертью, и потому он был рад, что сидит на залитой светом кухне под тихое ворчание холодильника.

Через несколько часов рассветет, и он отправится на работу. Он снова превратится в успешного менеджера, способного разрешить все проблемы клиентов. Ноам с головой погрузится в работу – во все эти совещания, телефонные звонки – и забудет о своих экзистенциальных терзаниях.

Скоро ему исполнится тридцать шесть лет. В лучшем случае впереди у него остается столько же. Но если первая половина жизни была временем расцвета, вторая обещала больше мрачных дней. Когда и от чего он умрет? Вот самый ужасный из вставших перед ним вопросов. Продолжительная болезнь? Инсульт? Будет ли он страдать? Станет ли беспомощным? Что будет думать в последний момент о пройденном пути? То же, что и сегодня? Бессмысленное существование.

– Ты не спишь?

Голос Элизы заставил его вздрогнуть.

Она стояла на пороге, заспанная, скрестив руки.

– Я разбудил тебя? – спросил Ноам.

– У меня в последнее время чуткий сон.

– Прости.

Она присела рядом с братом.

– У тебя по?прежнему бессонница?

– Когда как. Иногда случаются и хорошие ночи, – солгал он.

Она положила голову на плечо брату.

– Помнишь, какие клятвы мы давали друг другу, когда ты прятался у меня в постели?

– Клятвы – это скорее по твоей части, – со слабой улыбкой ответил Ноам.

– Да, правда, – признала сестра. – Я заставляла тебя клясться, что мы никогда не бросим друг друга, что станем богатыми, что совершим кругосветное путешествие, что отблагодарим бабушку с дедушкой за заботу о нас, что откроем дом для бездомных… Видимо, мне жизненно необходимо было мечтать.

– Да, мы были детьми, – прошептал Ноам. – Детьми в поисках идеала.

– Но одна клятва повторялась вновь и вновь: у нас будет крепкая семья. То, что мы пережили, сделало нас более зрелыми, мы смотрели на жизнь иными глазами, не так, как наши сверстники. Я тебе даже пообещала, что никогда не выйду замуж без твоего согласия. И от тебя взамен потребовала того же.

– Но когда встретила Люка, ты даже не спросила моего мнения.

– Да нет, я сразу увидела, что он тебе не понравился. И потом, я знала, что он – не мужчина моей жизни. Я утратила иллюзии, потеряла надежду встретить прекрасного принца, начала стареть и просто хотела родить ребенка. Он дал мне его, и я благодарна ему за это.

– Так ты с самого начала знала, что ваш брак развалится?

– Я предчувствовала. Но он был добрый, с ним мне было спокойно, и я надеялась, что со временем…

Они помолчали несколько мгновений, перебирая в памяти картины, звуки и запахи прошлого.

– А помнишь, как мы представляли себе наш дом? – спросила Элиза. – Он должен был быть большим – чтобы в нем поместились две семьи, – но с двумя отдельными входами, чтобы у каждого была своя жизнь. Зато сад должен был быть общим, чтобы наши дети вместе там играли.

– Элиза… это… были твои мечты. Я только слушал и пытался представить себе всё это.

– Да? – удивилась она. – А в моих воспоминаниях ты заканчиваешь мои фразы, дополняешь мои планы, приукрашиваешь их.

– А в моих говоришь только ты, а я слушаю и радуюсь, что в этом светлом будущем есть место и для меня.

Элиза схватила руку брата и сжала ее. Ноам вгляделся в ее лицо. В ярком свете он разглядел новые морщинки вокруг глаз сестры, и, как всегда в таких случаях, у него перехватило горло.

– Отпуск пойдет нам на пользу, Ноам. Я так рада, что мы едем вместе.

– Я тоже не могу дождаться. С тобой и с Анной я хоть смогу немного расслабиться.

– Домик на берегу моря… Как будто мы сдержали клятву, правда?

4

– Можете одеться, ваше сердце работает отлично, – объявил кардиолог, садясь за письменный стол.

Ноам с облегчением надел рубашку.

– Это означает, что в ближайшие месяцы остановка сердца мне не грозит, так ведь?

Врач поднял голову и с подозрением посмотрел на пациента.

– Что за вопрос? У вас есть какие?то опасения на этот счет?

– Да нет. Просто… у меня один знакомый скоропостижно умер от этого, – солгал он. – Вот я и подумал…

– Вы еще молоды, и в роду у вас не было ничего подобного. Вероятность, что сердце вас подведет, очень невелика. Хотя ни один из моих коллег не стал бы вас убеждать, что вы в полной безопасности. Для остановки сердца есть множество причин, и некоторые из них невозможно выявить.

– Значит, я могу рухнуть, выходя из вашего кабинета, – пошутил Ноам.

– Именно, – совершенно серьезно ответил врач. – Профилактические меры, которые вы принимаете, весьма похвальны, но гарантии они не дают.

Врач сел за компьютер, ввел какую?то информацию и назвал стоимость приема.

В момент прощания, уже у дверей кабинета, он добавил:

– Иногда на пороге сорокалетия мужчины начинают чувствовать, что стареют. И это ощущение приводит их к депрессии, к мыслям о смерти. Не знаю, ваш ли это случай, но мне кажется, что вы находитесь в состоянии стресса, тревоги. Не допускайте пагубные чувства в свою повседневную жизнь. И не дожидайтесь, пока мысль о смерти станет навязчивой идеей, – сходите к специалисту. Психотерапевту или психиатру.

Ноам покачал головой. У него эта идея уже давно стала навязчивой.

Тетрадь откровений

7 июля 2011 года

Слова Анны сначала выбили меня из колеи. Потом я решил, что этот странный факт следует отнести к эпифеноменам и попросту забыть о нем. Я было подумал, что мне это удалось, но надо признать, что они никуда не делись и продолжали исподтишка точить меня. Предсказание смерти, возможно, скорой и неминуемой, лишь увеличило мою тревогу.

Разумеется, в устах ребенка такие слова не имеют никакого смысла! И мой страх – тоже!

Но произнесенная Анной фраза расшевелила старый испуг, страх, глубоко укоренившийся в моем сознании. А страху наплевать на смысл.

Преследовавшая меня мысль о смерти вновь встала передо мной во всей своей неприкрытой жестокости и определенности.

Смерть. Для большинства людей это всего лишь понятие, некая идея, перспектива столь далекая, что они, на их счастье, едва различают ее зловещие очертания. Они встречаются с ней, когда их оставляет кто?то из близких. В естественном порядке: сначала бабушки?дедушки, потом родители.

К другим она приходит очень рано, вопреки законам логики и старшинства. С ее приходом исчезает беспечное, легкомысленное жизнелюбие. Она знаменует собой начало нового пути, беря на себя роль вожатого, гида или наставника.

Я познакомился с ней в возрасте, когда ни жизнь, ни смерть еще ничего не значат. В одно мгновение: машина, крики, суета и страх. Факты и чувства, которые, будучи ребенком, я не умел выразить одним словом. Тогда смерти для меня не существовало. Была только непонятная сцена и связанный с ней испуг.

В следующие после аварии дни я осознал, вся моя жизнь в корне изменилась в результате некоего ужасного и необратимого потрясения. Как будто какое?то светило вдруг заслонило солнце, и образовавшаяся от этого гигантская, мощная, сотканная из теней волна подняла меня и перенесла на другую планету, где все подчинялось иным, непонятным законам. Потом волна отхлынула, я снова оказался на земле, но остались призраки. И одиночество. Но в том одиночестве еще жила надежда.