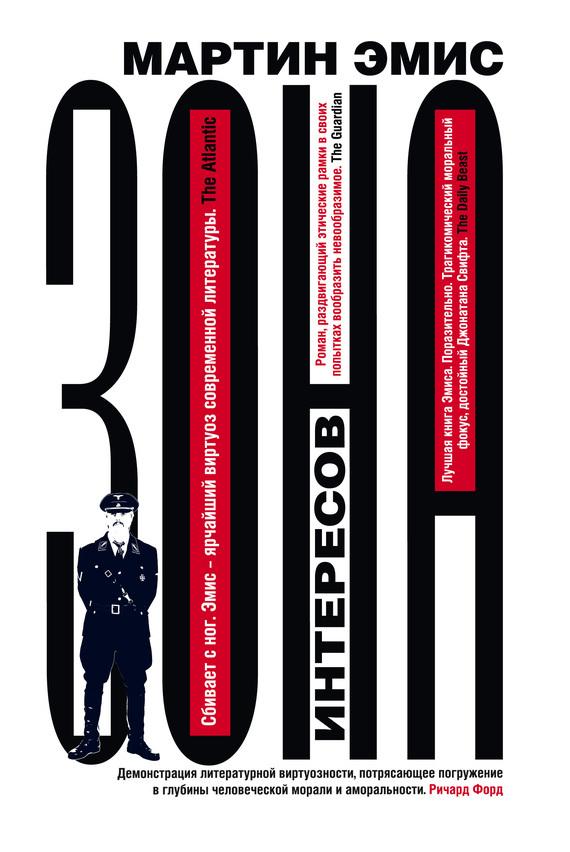

Зона интересов | Мартин Эмис

Мартин Эмис

Зона интересов

* * *

Вкруг котла начнем плясать,

Злую тварь в него бросать;

Первым – жабы мерзкий зев,

Что, во сне оцепенев,

Средь кладбищенских камней

Яд скопляла тридцать дней.

И змеи болотной плоть

Надо спечь и размолоть;

Лягвы зад, червяги персть,

Пса язык и мыши шерсть,

Жала змей, крыло совы,

Глаз ехидны, – вместе вы

Для могущественных чар

В адский сваритесь навар.

Кость дракона, волчье ухо,

Труп колдуньи, зуб и брюхо

Злой акулы, взятой в море,

В мраке выкопанный корень,

Печень грешного жида,

Желчь козла кидай сюда,

Тис, что ночью надо красть,

Нос татарский, турка пасть,

Палец шлюхина отродья,

Что зарыто в огороде,

Пусть в котле кипит и бродит.

В колдовской бросай горшок

Груду тигровых кишок.

Кровь из павианьих жил,

Чтоб состав окреп, застыл.

Я в кровь

Так глубоко зашел, что возвращаться

Мне так же тошно, как вперед идти.

У. Шекспир. «Макбет»[1]

Часть I

«Сфера интересов»

1. Томсен: Первый взгляд

К вспышкам молний мне не привыкать, к грому тоже. При моем завидном опыте в этих делах не привыкать мне и к ливням, – к ливням, и солнечному свету, и радугам за ними.

Она возвращалась с двумя дочерьми из Старого Города и уже основательно углубилась в «Зону интересов». Впереди мать с дочерьми уже ждала, длинная аллея – почти колоннада – кленов, их ветви и широкие листья смыкались наверху. Стоял вечер середины лета, в воздухе поблескивали крошечные комары… Моя записная книжка лежала, открытая, на пне, ветерок любознательно листал ее страницы.

Высокая, широкоплечая, полная, но с легкой походкой, в белом, доходящем до щиколоток платье с фестончатым подолом, в кремового цвета соломенной шляпе с черной лентой, с покачивающейся соломенной сумкой в руке (девочки тоже в белом, в соломенных шляпах и с соломенными сумками), она вступала в большие пятна пушистого, желто‑коричневого, как лани, золотистого, как львы, света и тепла и выступала из них. Она смеялась – откидывая голову назад, напрягая шею. Я, в моем сшитом на заказ твидовом пиджаке и саржевых брюках, с моим пюпитром и вечным пером, шел параллельно, не отставая.

И вот мы пересекли подъездную дорожку Школы верховой езды. Сопровождаемая двумя о чем‑то просившими ее детьми, она миновала декоративную ветряную мельницу, майское дерево, трехколесные виселицы, ломовую лошадь, небрежно привязанную к железной водопроводной колонке, и пошла дальше.

В Кат‑Зет[2] – в Кат‑Зет I.

Что‑то случилось с первого взгляда. Молния, гром, ливень, солнце, радуга – метеорология первого взгляда.

* * *

Ее звали Ханной – госпожой Ханной Долль.

Сидя в Офицерском клубе на софе, набитой конским волосом, среди развешенных по стенам лошадиной сбруи и изображающих лошадей картин, я отхлебнул эрзац‑кофе (кофе для лошадей) и сказал другу всей моей жизни Борису Эльцу:

– На миг я снова стал молодым. Это походило на любовь.

– Любовь?

– Я сказал: походило. Что тебя так удивляет? Походило на любовь. Чувство неизбежности. Сам знаешь. На зарождение долгого, чудесного романа. Романтической любви.

– Déjà vu и все такое? Давай‑ка. Расшевели мою память.

– Ладно. Мучительное обожание. Мучительное. Ощущение покорности и своего ничтожества. Как у тебя с Эстер.

– Там совершенно другое. – Он наставил на меня палец. – Там чувство отеческое. Ты поймешь, когда познакомишься с ней.

– Ну как бы то ни было. Потом это прошло и я… И я стал гадать, как она выглядит без одежды.

– Вот видишь? А я никогда не гадал, как выглядит Эстер без одежды. Увидев ее голой, я ужаснулся бы. Закрыл руками глаза.

– А увидев голой Ханну Долль, ты закрыл бы глаза, Борис?

– Мм. Кто мог бы подумать, что Старый Пропойца получит такую красавицу.

– Да. Невероятно.

– Старый Пропойца. Но ты все же прикинь. Не сомневаюсь, пропойцей он был всегда. Но не всегда старым.

Я сказал:

– Девочкам сколько? Двенадцать, тринадцать. Значит, она наших лет. Или немного моложе.

– А сколько ей было, когда Старый Пропойца ее обрюхатил, – восемнадцать?

– В то время он был наших с тобой лет.

– Ладно. Выйти за него – дело, я полагаю, простительное, – сказал Борис. И пожал плечами: – Восемнадцать. Однако она не покинула его, так? И тут уже шуточками не отделаешься.

– Я понимаю. Всегда трудно…

– Для меня она высоковата. Да если на то пошло, и для Старого Пропойцы тоже.

И мы в который раз задали друг другу вопрос: как можно было привезти сюда жену и детей? Сюда.

Я сказал:

– Эта обстановка больше годна для мужчины.

– Ну не знаю. Некоторые женщины ничего против нее не имеют. Некоторые женщины ничем и не отличаются от мужчин. Возьми хоть твою тетю Герду. Ей здесь понравилось бы.

– Тетя Герда может одобрять это в принципе, – сказал я. – Но ей здесь не понравилось бы.

– А ты думаешь, Ханне здесь нравится?

– Как‑то не похоже на то.

– Нет, не похоже. Однако не забывай, она – жена Пауля Долля, и она последовала за ним сюда.

– Ну, возможно, она здесь приживется, – сказал я. – Надеюсь. Моя внешность сильнее действует на женщин, которым здесь нравится.

– Нам‑то здесь не нравится.

– Нет. Но у нас, слава Богу, есть мы. А это не пустяк.

– Верно, мой дорогой. У тебя есть я, у меня – ты.

Бориса я знал целую вечность – он был ярок, бесстрашен, красив, ну просто маленький Цезарь. Детский сад, начальная школа, отрочество, потом, несколько позже, совместные, отданные велосипедным поездкам каникулы во Франции, Англии, Шотландии, Ирландии, трехмесячное путешествие из Мюнхена на Сицилию. Сложности в наших отношениях возникли, лишь когда мы повзрослели, когда в нашу жизнь вторглась политика – история.

Борис сказал:

– Ты‑то к Рождеству уедешь отсюда. А мне тут до июня торчать. И почему я не на востоке? – Он отпил кофе, покривился, закурил сигарету. – Кстати, шансы у тебя, братец, нулевые. Например, где? Она слишком приметна. Та к что будь осторожен. Старый Пропойца, быть может, и Старый Пропойца, но он еще и Комендант.

– И все‑таки. Случались вещи и более странные.

– Случались вещи куда более странные.

Да. Потому что то было время, когда каждый чувствовал фальшь, издевательское бесстыдство, поразительное ханжество любых запретов. Я сказал:

– У меня есть подобие плана.

Борис вздохнул и принял безучастный вид.

– Для начала потребуется звонок от дяди Мартина. После него я сделаю первый ход. Ферзевой пешкой на четвертую клетку.

Борис, помолчав, сказал:

– Думаю, пешка против не будет.

– Пожалуй. В общем, попытка не пытка.

Борису Эльцу было пора уходить, его ждал перрон. Месяц дежурств на перроне – взыскание внутри взыскания, полученное им за очередную кулачную драку. Перрон: выгрузка, селекция, затем поездка по березовой роще к Коричневому домику, в Кат‑Зет II.

– Самое жуткое – это селекция, – говорил Борис. – Ты бы заглянул туда как‑нибудь. Ради опыта.

Я одиноко позавтракал в Офицерском клубе (половина цыпленка, персики, заварной крем. Никакого спиртного) и направился в свой кабинет в «Буна‑Верке». Там состоялось двухчасовое совещание с Берклем и Зидигом, касавшееся главным образом задержек в строительстве цехов по производству карбида; однако по ходу дела я понял, что проигрываю битву за передислокацию рабочей силы.

Уже в сумерках я возвратился в Кат‑Зет I, в комнатку Ильзы Грезе.

Ильзе Грезе здесь нравилось.

* * *

Негромко стукнув по жестяной вращающейся двери, я вошел в комнату.

Совсем как юная женщина, коей она и была (в следующем месяце ей должно было исполниться двадцать), Ильза сидела на койке, сгорбившись, перекрестив лодыжки и читая иллюстрированный журнал; оторвать взгляд от его страницы она не соизволила. Форма ее висела на гвозде, торчащем из металлической балки, под которой я прошел, нагнув голову; одежду Ильзы составляли халат из темно‑синей грубой ткани и мешковатые серые носки. Не обернувшись ко мне, она сказала:

– Ага. Запахло исландцем. Засранцем запахло.

Глумливая томность была для Ильзы привычной манерой в общении со мной, а может быть, и со всеми ее мужчинами. Моя привычная манера в обращении с ней, да и с каждой женщиной, сводилась, по крайней мере поначалу, к велеречивой чопорности (я обзавелся этим стилем как противовесом моей внешности, которую многие находили – недолгое, впрочем, время – устрашающей). На полу валялись ремень Ильзы с кобурой и ее плеть из бычьей кожи, свернувшаяся кольцом, точно худая спящая змея.

Я разулся. А сев и поудобнее прислонившись к изогнутой спине Ильзы, свесил через ее плечо амулет на золоченой цепочке, с импортными духами внутри.

– Явился исландский засранец. И чего он желает?

– Мм, Ильза, какой тут бардак. Выходя на работу, ты всегда выглядишь безукоризненно – этого у тебя не отнимешь. Но в приватной жизни… а ведь ты такая поборница чистоты и порядка в других.

– Чего желает засранец?

Я сказал:

– Чего он желает? – И продолжал с задумчивыми паузами между предложениями: – Он желает, чтобы ты, Ильза, пришла около десяти вечера в мою квартиру. Там я попотчую тебя бренди, шоколадом и осыплю дорогостоящими подарками. А ты расскажешь мне о твоих последних успехах и неудачах. Вскоре мое великодушное сочувствие возродит в тебе чувство меры. Ведь чувство меры, Ильза, есть то, что, как известно, тебе очень редко, но изменяет. Во всяком случае, так говорит Борис.

– Борис меня больше не любит.

– На днях он пел тебе хвалы. Если желаешь, я поговорю с ним. Надеюсь, ты придешь ко мне в десять. И после нашей беседы и угощения состоится сентиментальная интерлюдия. Вот чего я хочу.

Ильза продолжала читать – статью, которая в сильных и даже гневных выражениях доказывала, что женщинам ни в коем случае не следует брить или как‑то еще лишать волосяного покрова свои ноги и подмышки.

Я встал. Она подняла на меня взгляд. Широкий, странно морщинистый, искривленный рот, глаза женщины, которая в три раза старше ее, изобильный каскад серовато‑светлых волос.

– Ты засранец.

– Приходи в десять. Придешь?

– Может, приду, – сказала она, переворачивая страницу. – А может, и нет.

* * *

Жилищный фонд Старого Города был до того примитивен, что для работников «Буны» пришлось построить в его деревенском пригороде своего рода спальный район (с начальной и средней школой, больницей, несколькими магазинами, кафетерием и пивной – а также с десятками норовистых домохозяек). Я же довольно быстро отыскал в одном из отходящих от рыночной площади проулков – Садовая, 9 – вполне приемлемую, хоть и по‑мещански меблированную квартирку.

У нее имелся один серьезный недостаток – мыши. После насильственного переселения владельцев этой квартиры ее около года использовали как жилье для строителей, в итоге, нашествия мышей стали хроническими. На глаза мне это маленькие твари не попадались, однако я почти постоянно слышал, как они шебуршатся в щелях и стоках, бегая, пища, кормясь, размножаясь…

При втором визите ко мне моя уборщица, юная Агнес, принесла большого, черного с белым кота по кличке Макс, или Максик. Макс был легендарным мышеловом. Все, что вам потребуется, сказала Агнес, это чтобы он гостил у вас раз в две недели; от блюдца с молоком Макс не откажется, но пищу поосновательней ему давать не следует.

Прошло совсем немного времени, и я проникся уважением к этому искусному и скромному хищнику. Максик казался одетым в смокинг – угольного цвета пиджак, идеально треугольная белая манишка и короткие белые гетры. Когда он припадал к полу и вытягивал передние лапы, коготки его раскрывались веером, изящным, как маргаритка.

Всякий раз, что Агнес отрывала его от пола и уносила, Макс, проведший у меня выходные, оставлял после себя устойчивую тишь.

Вот в такой тиши я и принял, а вернее, соорудил горячую ванну (чайники, кастрюльки, ведра) и придал себе к приходу Ильзы Грезе вид особенно опрятный и привлекательный. Поместил на стол коньяк, сладости, четыре запечатанных пакетика с крепкими колготками (чулки она презирала) и сел в ожидании, глядя в окно на старый герцогский замок, черневший в вечернем небе, совершенно как Макс.

Ильза была женщиной точной. Все, что она сказала, – слегка презрительно и до крайности томно, – все, что она сказала, едва лишь за ней закрылась дверь, это: «Давай по‑быстрому».

* * *

До сей поры, как мне удалось выяснить, жена Коменданта, Ханна Долль, сама отводила дочерей в школу и забирала их оттуда, но сверх этого дома почти не покидала.

Она не посетила ни одного из двух организованных на пробу thés dansants[3]; не присутствовала ни на коктейле, устроенном в Политическом отделе Фрицем Мебиусом, ни на премьерном показе романтической кинокомедии «Два счастливца».

Пауль Долль не появиться на этих мероприятиях не мог. Он и появлялся, всякий раз с одним и тем же выражением лица, а именно выражением мужчины, который героически смиряется с нанесенной его достоинству раной… Он имел обыкновение держать губы сложенными в трубочку, словно собираясь засвистеть, – до поры (так, во всяком случае, казалось), пока на него не нападали некие буржуазные сомнения, после чего рот складывался в подобие клюва.

Мебиус спросил:

– Вы без Ханны, Пауль?

Я подобрался поближе.

– Нездорова, – сказал Долль. – Знаете, как это бывает. В известные дни каждого месяца.

– Какая жалость.

Мне между тем удалось хорошо разглядеть ее, да еще и в течение нескольких минут, сквозь дырявую зеленую изгородь на дальнем конце спортивной площадки (проходя мимо, я остановился и сделал вид, что просматриваю мою записную книжку). Ханна распоряжалась на лужайке пикником двух своих дочерей и их подруги – дочки Зидигов, я почти уверен. Плетеная корзина стояла еще не разобранной. Ханна не сидела с девочками на красном ковре, но время от времени опускалась рядом с ними на корточки, а после поднималась опять – стремительным движением бедер.

Если не одеждой, то уж определенно очертаниями (лицо оставалось от меня скрытым) Ханна Долль отвечала национальному идеалу молодой женщины – спокойной, деревенского обличия, созданной для деторождения и тяжелой работы. Я благодаря моей внешности приобрел обширные плотские познания по части женщин такого типа. Я успел задрать и расправить немало трехслойных сборчатых юбок, стянуть немало ворсистых рейтуз, забросить себе на плечи немало ног в подбитых гвоздями деревянных башмаках.

Я? Росту во мне шесть футов три дюйма. Белые, точно иней, волосы. Фламандский нос, надменная складка рта, соразмерный задиристый подбородок, прямые углы движущихся как на шарнирах челюстей, которые кажутся приклепанными под маленькими округлыми ушами. Плечи широкие и прямые, грудь как бетонная плита, тонкая талия, растяжимый пенис, классически компактный, когда отдыхает (с резко выраженной крайней плотью), крепкие, точно тесаные мачты, бедра, квадратные коленные чашечки, микеланджеловские икры, ступни почти такие же гибкие и красивые, как большие, пятикратно ветвящиеся лопасти моих ладоней. Ну и чтобы завершить описание этого арсенала своевременно доставшихся мне счастливых приманок, – глаза у меня ледяные, кобальтово‑синие.

Все, что мне требуется, это словечко дяди Мартина, особое распоряжение столичного дяди Мартина, – и тогда я начну действовать.

* * *

– Добрый вечер.

– Да?

Я стоял на ступеньках оранжевой виллы, лицом к лицу с удивительной особой в плотной вязки шерстяном костюме (жилет и юбка) и с блестящими серебряными пряжками на туфлях.

– Хозяин дома? – спросил я. Мне было преотличнейшим образом известно, что Долль отнюдь не дома. Он пребывал на перроне – с врачами, Борисом и много кем еще, встречал Состав особого назначения 105 (предполагалось, что от Состава особого назначения 105 следует ждать неприятностей). – Видите ли, у меня чрезвычайно важное…

– Гумилия? – произнес женский голос. – Что там такое, Гумилия?

Вытеснение воздуха из глубин дома – и вот она, Ханна Долль, снова в белом наряде, мерцавшем в тенях. Гумилия, вежливо кашлянув, удалилась.

– Прошу простить за вторжение, мадам, – сказал я. – Мое имя Голо Томсен. Рад встрече с вами.

Я стянул палец за пальцем замшевую перчатку, протянул ей ладонь, которую она взяла в свою.

– Голо? – спросила она.

– Да. Ну, такова была первая моя попытка произнести «Ангелюс», неудачная, как видите. Однако «Голо» прилипло ко мне. Наши промахи преследуют нас всю жизнь, вы не находите?

– Чем могу быть полезна, господин Томсен?

– Госпожа Долль, у меня довольно срочные новости для Коменданта.

– О?

– Я не хочу быть мелодраматичным, однако в Рейхсканцелярии принято решение по вопросу, который, как мне известно, в высшей степени интересует его.

Она продолжала смотреть на меня, явно пытаясь составить мнение на мой счет.

– Я вас уже видела, – сказала она. – Запомнила, потому что на вас не было мундира. Вы его когда‑нибудь носите? Чем вы, собственно, занимаетесь?

– Офицер связи, – с коротким поклоном ответил я.

– Если это важно, вам, наверное, лучше подождать мужа. Я не знаю, где он. – Ханна пожала плечами. – Не желаете лимонада?

– Нет – не хочу доставлять вам лишние хлопоты.

– Какие же тут хлопоты? Гумилия!

Теперь мы стояли в розовом свете гостиной: госпожа Долль спиной к камину, господин Томсен перед центральным окном, из которого открывался вид на вереницу дозорных вышек и Старый Город – на среднем плане.

– Очаровательно. Просто очаровательно. А скажите, – с покаянной улыбкой спросил я, – вы умеете хранить секреты?

Взгляд ее посуровел. Сейчас, видя Ханну вблизи, я обнаружил в ней черты более южные, может быть даже романские; да и глаза у нее были непатриотичными, темно‑карими, цвета влажного жженого сахара и с каким‑то густым блеском. Она сказала:

– Я умею хранить секреты. Когда хочу.

– Это хорошо. Дело в том, – сказал я, принимаясь врать напропалую, – дело в том, что меня очень интересует внутреннее убранство домов – их меблировка, общий рисунок. Вы ведь понимаете, почему мне не хочется, чтобы это стало известным. Увлечение не очень мужское.

– Нет, полагаю, не очень.

– Мраморные подоконники – это была ваша идея?

Замысел мой состоял в том, чтобы увлечь ее, заставить двигаться. И теперь Ханна Долль говорила, жестикулировала, переходила от окна к окну, а я получил возможность получше ее разглядеть. Да, эту женщину создавали с колоссальным размахом: в ней прочитывалась мощная гармония различных эстетических начал. А голова Ханны – с широким ртом, крепкими зубами и челюстями, гладкими (завершающая деталь) щеками – напоминала булаву, но соразмерную, расширявшуюся кверху. Я спросил:

– А застекленная веранда?

– Ну, либо такая, либо…

В незакрытую дверь вошла Гумилия с подносом, на котором стоял каменный кувшин и две тарелки с печеньями и пирожными.

– Спасибо, Гумилия, дорогая.

Когда мы снова остались одни, я мягко спросил:

– Ваша служанка, госпожа Долль. Она случайно не из Свидетелей?[4]

Ханна молчала, пока некие домашние звуки, мной не уловленные, не затихли, позволив ей ответить – не шепотом, но близко к тому:

– Из них. Я их не понимаю. У нее лицо благочестивой женщины, вы не находите?

– Да, и весьма. – Лицо Гумилии было нарочито неопределенным – и в отношении пола, и в отношении возраста (негармоничное сочетание мужского и женского начал, молодости и старости), и при этом немного ниже густой челки ее смахивавших на кресс‑салат волос светилась редкостная уверенность в своей правоте. – Тут все дело в очках без оправы.

– Сколько лет вы бы ей дали?

– Э‑э… тридцать пять?

– Пятьдесят. Я думаю, она выглядит так потому, что считает себя бессмертной.

– Ну что же, наверное, это сильно ее утешает.

– И ведь все так просто. – Ханна, склонясь над подносом, разлила лимонад, и мы присели – она на стеганую софу, я в деревенское деревянное кресло. – От нее требуется лишь подписать документ. И она получит свободу.

– Всего лишь «отречься», как они выражаются.

– Да, но знаете… Гумилия так предана моим девочкам. А ведь у нее и свой ребенок есть. Мальчик двенадцати лет. Взятый государством на попечение. Подписав стандартный формуляр, она могла бы поехать и забрать его. Но она этого не делает. Не хочет.

– Любопытно, не правда ли? Я слышал, что им полагается любить страдание. – Я вспомнил рассказ Бориса о Свидетеле у палочного столба[5], но решил, что потчевать им Ханну не стоит, – Свидетель просил, чтобы его били подольше. – Страдание подтверждает их веру.

– Представляю себе.

– Им это по душе.

Время шло к семи, озарявший гостиную розоватый свет внезапно потускнел… Я одержал немало удивительных, ошеломительных даже побед именно в этот час, когда сумерки, еще не разогнанные светом ламп или люстр, будто даруют нам некое неуловимое дозволение – напоминают о странных, словно причудившихся во сне возможностях. Получил бы я настоящий отпор, если бы мирно присоединился к ней на софе и, промурлыкав какие‑то комплименты, взял Ханну за руку, а после (тут все зависит от того, как дело пойдет) нежно провел губами по основанию ее шеи? Получил бы?

– Мой муж… – сказала она – и смолкла, словно прислушиваясь к чему‑то.

Слова эти повисли в воздухе, и на миг напоминание о муже покоробило меня – тем более что ее муж был Комендантом. Впрочем, я постарался сохранить вид и серьезный, и уважительный. Она продолжила:

– Муж считает, что мы можем многому у них научиться.

– У Свидетелей? Чему же?

– Ну, знаете, – равнодушно, почти сонно ответила она, – силе веры. Непоколебимой веры.

– Достойному рвению.

– Которым все мы должны обладать, не правда ли?

Я откинулся на спинку кресла и сказал:

– Понять, почему вашему мужу нравится их фанатизм, нетрудно. А как насчет их пацифизма?

– Вот это нет. Естественно. – И тем же оцепенелым голосом Ханна добавила: – Гумилия отказывается чистить его мундир. И сапоги. Ему это не нравится.

– Да уж. Не нравится, пари готов держать.

Я понял наконец, насколько вызванный ею дух Коменданта понизил тональность нашего весьма многообещающего и даже умеренно чарующего разговора. И потому, легко хлопнув ладонью о ладонь, сказал:

– Ваш сад, госпожа Долль. Не могли бы мы пройтись по нему? Боюсь, мне придется сделать еще одно постыдное признание. Я обожаю цветы.

* * *

Сад был разделен на два участка: справа возвышалась ива, частично заслоняющая низкие надворные постройки и небольшой лабиринт троп и обсаженных кустами дорожек, где дочери Ханны несомненно любили играть и прятаться; слева располагались роскошные клумбы, лужайка, белая ограда, за ней – стоящее на суглинистом возвышении здание Монополии[6], а за ним – первые розовые мазки заката.

– Рай. Какие великолепные тюльпаны.

– Это маки, – сказала Ханна.

– А вон там что за цветы?

После нескольких минут такого разговора госпожа Долль, ни разу еще мне не улыбнувшаяся, рассмеялась, благозвучно и удивленно, и сказала:

– Вы ничего не смыслите в цветах, верно? Вы даже не… Ничего не смыслите.

– Кое‑что я о цветах знаю, – ответил я, расхрабрившись и, быть может, рискованно. – То, чего не знают многие мужчины. Почему женщины так любят цветы?

– Ну‑ну, продолжайте.

– Продолжу. Цветы позволяют женщине почувствовать себя красавицей. Поднося женщине роскошный букет, я знаю, что он внушит ей мысль о ее красоте.

– Кто вам это сказал?

– Моя матушка. Да упокоит Господь ее душу.

– Что же, она была права. Начинаешь чувствовать себя кинозвездой. И это продолжается несколько дней.

И, осмелев до головокружения, я прибавил:

– Это воздает должное им обоим. Цветам и женственности.

И тут Ханна спросила у меня:

– А вы умеете хранить секреты?

– Будьте уверены.

– Тогда пойдемте.

Я верил в ту пору, что существует потаенный мир, который развивается и живет параллельно известному нам; он существует in potential, а чтобы попасть в него, нужно пройти сквозь пелену или завесу привычного, нужно действовать. Ханна Долль, быстро ступая, вела меня к оранжерее, свет еще не угас, и, в сущности, разве такими уж странными показались бы попытки уговорить ее зайти внутрь, где я смог бы потянуться к ней и, уронив руки, сжать пальцами белые складки ее платья? Странными? Здесь? Где все дозволено?

Она отворила дверь, наполовину стеклянную, и, еще не войдя, протянула руку и порылась в стоявшем на низкой полке цветочном горшке… Сказать по правде, пока я предавался любовным похождениям, в голову мою за семь или восемь лет не забредала ни одна благопристойная мысль. (Прежде я был своего рода романтиком, но изжил это свойство.) Вот и теперь, глядя, как изгибается тело наклонившейся Ханны, как напрягается ее зад, как покачивается вперед‑назад, помогая ей сохранить равновесие, одна ее сильная нога, я сказал себе: это будет большой поебон. Так и сказал: большой поебон.

Выпрямившись, она повернулась ко мне и раскрыла ладонь. И что я увидел? Мятую пачку «Давыдофф», на пять сигарет. Три еще оставались в ней.

– Хотите одну?

– Я не курю сигарет, – ответил я и достал из кармана дорогую зажигалку и привезенную из Швейцарии жестяную коробочку манильских сигар. Затем подступил к Ханне, крутнул колесико, ладонью прикрыл от ветерка пламя…

Сей маленький ритуал имел огромное социосексуальное значение, ибо мы, она и я, жили в стране, где он приравнивался к преступному сговору. В барах и ресторанах, в отелях, на железнодорожных вокзалах et cetera висели таблички «Женщин просят не курить», а на улицах мужчины определенного пошиба – все больше курильщики – считали своим долгом подвергать поношениям сбившихся с правого пути женщин и выдергивать сигареты из их пальцев, а то и губ. Ханна сказала:

– Я знаю, что это нехорошо.

– Не слушайте никого, госпожа Долль. Внемлите нашему поэту. «Воздержись, воздержись, воздержись. Вот она, вечная песнь».

– Я обнаружила, что это немного помогает, – сказала она. – От запаха.

Последнее слово еще слетало с кончика ее языка, когда мы услышали нечто, нечто принесенное ветром… Беспомощный, дрожащий аккорд, фуговое созвучие человеческого ужаса и смятения. Мы замерли, нам казалось, что глаза наши разбухают. Я чувствовал, как мое тело сжимается, готовясь к удару еще более сильному. Затем наступила пронзительная тишина, зудевшая в ушах, точно комар, а за ней, полминуты спустя, неуверенный, неровный всплеск скрипичной музыки.

Казалось, все слова на свете существовать перестали. Мы курили, беззвучно вдыхая дым.

Ханна засунула два окурка в пустой пакетик из‑под семян и спрятала его на дне лишенной крышки резиновой бочки.

– Ваше любимое сладкое?

– Э‑э, манная каша, – ответил я.

– Манная? Манная каша ужасна. А как насчет пропитанного вином бисквита со сливками?

– У него имеются свои достоинства.

– Что бы вы предпочли, слепоту или глухоту?

– Слепоту, Полетт, – сказал я.

– Слепоту? Слепота гораздо хуже. Глухоту!

– Слепоту, Сибил, – повторил я. – Слепых людей все жалеют. А глухих не переносят.

Должен сказать, с девочками я поладил совсем неплохо, и по двум причинам: подарил им несколько пакетиков французских конфет и, что более существенно, скрыл удивление, когда услышал от них, что они близнецы. Неидентичные – Сибил и Полетт были просто родившимися одновременно сестрами, не обладавшими даже отдаленным родственным сходством: Сибил пошла в мать, а Полетт, бывшая на несколько дюймов ниже, уже исполняла мрачное обещание, данное ее именем[7].

– Что это был за страшный звук, мама? – спросила Полетт.

– О, просто какие‑то люди валяли дурака. Притворились, что сейчас Вальпургиева ночь, и пытались напугать друг друга.

– Мам, а почему, если я не почищу зубы, папа всегда это знает? – спросила Сибил.

– Что?

– Он всегда прав. Я спросила у него почему, а он говорит: «Папа знает все». Но откуда он все знает?

– Он просто поддразнивал тебя. Гумилия, сегодня пятница, наполните для девочек ванну.

– Ой, мам. Можно мы поиграем с Богданом, Торкулем и Довом? Десять минут.

– Пять. Пожелайте господину Томсену спокойной ночи.

Богдан был поляком‑садовником (старым, высоким и, разумеется, очень худым), Торкуль – ручной черепахой, а Дов, сколько я понял, подростком, помогавшим Богдану. Скоро я увидел их под ветвями ивы – сидящих на корточках близнецов, Богдана, еще одну помощницу (местную девочку, Брониславу), Дова и крошечную Гумилию, Свидетельницу…

Мы смотрели на них, Ханна сказала:

– Он был профессором зоологии, Богдан. В Кракове. Подумать только. Жил там. А теперь он здесь.

– Мм. Госпожа Долль, часто ли вы бываете в Старом Городе?

– О, почти ежедневно. Время от времени Гумилия подменяет меня, но, как правило, я сама отвожу дочерей в школу и забираю оттуда.

– А я там живу. Пытаюсь привести мою квартиру в достойный вид, но у меня иссякли идеи. Возможно, мне просто нужны хорошие драпировки. Вот я и подумал, не могли бы вы как‑нибудь заглянуть ко мне и высказать ваше мнение?

Профилем к профилю. Не лицом к лицу.

Она скрестила руки и сказала:

– И как, по‑вашему, это можно устроить?

– Да тут и устраивать особенно нечего. Ваш муж ничего не узнает. – Я решился зайти так далеко, поскольку, проведя в ее обществе час, убедился, и полностью, что женщина, подобная ей, не может питать привязанность, хоть какую‑то, к мужчине вроде него. – Вы подумаете об этом?

Она довольно долго смотрела на меня молча – так долго, что улыбка моя начала скисать.

– Нет. Это очень безрассудное предложение, господин Томсен… Вы многого не понимаете. Даже если думаете, что понимаете все. – Она отступила на шаг: – Если хотите ждать дальше, пройдите в ту комнату. Ступайте. Вы сможете почитать там номер «Наблюдателя» за среду.

– Спасибо. Спасибо за гостеприимство, Ханна.

– Не за что, господин Томсен.

– Мы еще увидимся, не так ли, госпожа Долль, через неделю? Комендант был настолько добр, что пригласил меня.

– Раз так, то, полагаю, увидимся. До свидания.

– До свидания.

* * *

Пауль Долль нетерпеливо подрагивающей рукой наклонил графинчик над шаровидной коньячной рюмкой, проглотил налитое в нее, как истомленный жаждой человек, и налил новую порцию. И спросил через плечо:

– Не желаете?

– Если вы не против, майор, – ответил я. – О, большое спасибо.

– Стало быть, они приняли решение. Да или нет? Дайте‑ка я догадаюсь, – да.

– Почему вы в этом уверены?

Он подошел к кожаному креслу, рухнул в него и рывком расстегнул верхнюю пуговку кителя.

– Потому что так я получу новые затруднения. Это же их руководящий принцип. Давайте создадим для Пауля Долля новые затруднения.

– Вы, как и всегда, правы, мой господин. Я противился этому, однако оно случилось. Кат‑Зет III… – начал я.

* * *

На каминной доске в кабинете Долля стояла обрамленная фотография – большая, примерно в половину квадратного метра, глянцевая работа профессионального фотографа (снимал не Комендант, то была эпоха, предшествовавшая явлению Долля). Задний план резко делился надвое, смутное свечение с одной стороны, густая темень с другой. Свет обливал очень молодую Ханну, которая стояла в центре всей сцены (а то и была сцена – бала? маскарада? любительского спектакля?), одетая в перетянутое пояском вечернее платье. – В руках, закрытых по локти перчатками, она держала букет и источала смущение, вызванное непомерностью ее счастья. Прямой подол платья был подвернут и прицеплен к пояску, почти открывая все ее прелести…

Снимок был сделан лет тринадцать‑четырнадцать назад – сейчас она стала куда красивее.

Говорят, что одно из самых страшных явлений природы – взбесившийся в пору гона слон. Из каналов, которые завершаются на его висках, стекают к челюстям две струйки мерзко пахнущей жидкости. В такое время этот огромный зверь пронзает бивнями жирафов и гиппопотамов, ломает перепуганным носорогам хребты. Такова «течка» слоновьих самцов.

Но я не слон. Я просто должен, должен, должен был обладать Ханной.

* * *

На следующее утро (в субботу) я выскользнул из «Буна‑Верке» с тяжелым саквояжем, возвратился на Садовую и принялся просматривать еженедельный рапорт о ходе строительства. Естественно, он содержал множество расчетов, касавшихся нового бытового комплекса в Моновице.

В два ко мне пришла гостья, молодая женщина по имени Лоремэри Баллах, и я в течение сорока пяти минут развлекал ее. Это свидание было прощальным. Лоремэри, жене моего коллеги Петера Баллаха (добродушного и одаренного металлурга), здесь не нравилось, мужу ее тоже. В конце концов картель разрешил ему вернуться в Управление.

– Не пиши, – сказала она, одеваясь. – Во всяком случае, пока все это не кончится.

Я вновь обратился к работе. Столько‑то цемента, столько‑то леса, столько‑то колючей проволоки. Между делом я отмечал в себе облегчение, равно как и сожаление, вызванные тем, что Лоремэри со мной больше нет (придется искать замену). У донжуанов вроде меня имеется девиз: «Соврати жену и оболги мужа», и, ложась с Лоремэри в постель, я всегда с осадочком неловкости вспоминал Петера – его полные губы, захлебывающийся смех, криво застегнутый жилет.

Обладая Ханной Долль, я никаких сожалений испытывать не стал бы. То, что она замужем за Комендантом, не составляло веской причины для любви к ней – но составляло вескую причину для того, чтобы затащить ее в постель. Я работал, складывая, вычитая, деля и умножая, и жаждал услышать мотоцикл Бориса (с его гостеприимной коляской).

Около половины девятого я встал из‑за стола, чтобы извлечь из холодильника бутылку «Сансер».

Макс – Максик – неподвижно сидел на голых белых плитках пола, выпрямив спину и небрежно придерживая лапой маленькую и пыльную серую мышь. Жизнь еще теплилась в ней, мышь снизу вверх смотрела на Макса и словно бы улыбалась – улыбалась извиняющейся улыбкой, а затем жизнь выпорхнула из нее; Макс между тем продолжал смотреть в сторону. Убили ли ее кошачьи когти? Или смертельный страх? Как бы там ни было, Макс, не тратя зря времени, приступил к ужину.

* * *

Я вышел из дома и спустился в Старо Място. Пусто, как в комендантский час.

Что говорила мышь? Она говорила: чтобы смягчить мою участь, умиротворить тебя, я могу предложить лишь полноту и совершенство моей беззащитности.

А что говорил кот? Ничего он, естественно, не говорил. Лощеный, погруженный в мечты, царственный, принадлежащий к другому миру, другому порядку вещей.

Когда я вернулся в квартиру, Макс лежал, растянувшись на ковре в моем кабинете. Мышь исчезла, пожранная без следа, даже хвоста не осталось.

Той ночью небо над бескрайней евразийской равниной до очень позднего часа оставалось индигово‑фиолетовым – цвет кровоподтека под прищемленным ногтем.

Шел август 1942 года.

2. Долль: Селекция

– Если Берлин передумает, – сказал мой визитер, – я дам вам знать. Спокойной ночи, майор.

И удалился.

Как и следовало ожидать, после происшедшего на перроне кошмара моя голова раскалывалась от боли. Я проглотил 2 таблетки аспирина (650 мг; 20.43), а на ночь несомненно придется принять «фанодорм». От Ханны никакого участия, понятное дело, не дождешься. Она, разумеется, видела, что я потрясен до мозга костей, и просто отвернулась, слегка вздернув подбородок, – как будто ее невзгоды по всем статьям превосходят мои…

А в чем дело‑то, сладенькая моя? Может, тебе наши непослушные девочки не потрафили? Или Бронислава снова не оправдала твоих ожиданий? Или твои драгоценные маки расцветать не желают? Боже ты мой, какая трагедия, как ты еще жива‑то осталась? Впрочем, у меня есть предложение, киска моя. Попробуйте сделать что‑нибудь для вашей страны, мадам! Попробуйте сработаться с гнусными портачами наподобие Эйкеля и Прюфера! Попробуйте организовать предупредительное заключение 30, 40, 50 000 человек!

Попробуйте, барыня вы этакая, принять Зондерцуг 105[8]…

Ну не могу утверждать, что меня не предупреждали. Или могу? Верно, предупреждение я получил, но о возможности совершенно иной. Острая напряженность, затем чрезвычайное облегчение – а затем, снова‑здорово, кардинальное осложнение. И что ожидало меня по возвращении домой? Новые неприятности.

Концентрационный лагерь 3, это ж надо. Неудивительно, что у меня раскалывается башка!

Я получил 2 телеграммы. В официальном сообщении Берлина значилось:

25 ИЮНЯ

БУРЖЕ‑ДРАНСИ ОТПР 01.00 ПРИБ КОМПЬЕНЬ 03.40 ОТПР 04.40 ПРИБ ЛАН

06.45 ОТПР ‑7.‑5 ПРИБ РЕЙМС 08.07 ОТПР 08.38

ПРИБ НА ГРАНИЦУ 14.11

ОТПР 15.05

26 ИЮНЯ

ПРИБЫТИЕ КЦЛ(I) 19.03 КОНЕЦ

Прочитав это, любой имел бы все причины полагать, что придет «простой» транспорт, в котором эвакуанты проведут всего‑навсего 2 дня. Да, но за 1‑м посланием последовало 2‑е, из Парижа:

ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ ДОЛЛЬ ТЧК КАК СТАРЫЙ ДРУГ РЕКОМЕНДУЮ БЫТЬ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫМ С СОСТАВОМ 105 ТЧК ОН СТАНЕТ ДЛА ВАС ИСПЫТАНИЕМ НА ПРОЧНОСТЬ ТЧК МУЖАЙТЕСЬ ТЧК ВАЛЬТЕР ПАБСТ ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС ИЗ САКРЕ КЁР КОНЕЦ

За годы работы я выработал правило «Не успел подготовиться? Готовься к неуспеху!». И потому принял соответствующие меры.

Времени было 18.57; мы ждали.

Никто не сказал бы, что на перроне я не выглядел импозантно: грудь колесом, крепкие кулаки прижаты к обтянутым галифе бедрам, ноги в высоких сапогах расставлены по меньшей мере на метр. А посмотрите, кто состоял у меня под началом: при мне был мой номер 2 Вольфрам Прюфер, 3 управляющих работами, 6 врачей и столько же дезинфекторов, мой верный зондеркоманденфюрер Шмуль и 12 его подчиненных (из них 3 говорили на французском), 8 капо плюс бригада брандспойтщиков, 96 штурмовиков во главе с капитаном Борисом Эльцем, усиленных отделением из 8 пулеметчиков с ленточным крупнокалиберным пулеметом на треноге и 2 огнеметчиками. Кроме того, я вызвал а) старшую надзирательницу Грезе и ее взвод (Грезе восхитительно тверда в обращении с норовистыми бабами) и б) наш нынешний «оркестр» – не обычное дерьмо с банджо, аккордеонами и дудками, но септет 1‑классных скрипачей из Инсбрука.

(Люблю числа. Они – свидетельства логичности, точности и экономности. Временами я не вполне уверен в «один» – обозначает ли это слово количество или используется как… определение? Впрочем, главное – быть последовательным. А я люблю числа. Номера, числительные, целые. Цифры!)

19.01 очень медленно обратилось в 19.02. Мы почувствовали, как гудят и подрагивают рельсы. А я ощутил прилив энергии и сил. Мгновение мы простояли совершенно неподвижно – люди, ожидающие в конце железнодорожной ветки, на дальнем краю полого поднимающейся, похожей в своей огромности на степь, равнины. Рельсы уходили на половину расстояния, отделявшего нас от горизонта, и наконец на них объявился беззвучный СОН 105.

Он приближался. Невозмутимый, я поднес к глазам мой мощный бинокль: высокоплечее тулово паровоза, 1‑глазого, с коренастой трубой. Поезд, приступая к подъему, повернулся к нам боком.

– Пассажирские вагоны, – сказал я. С запада такие приходят нередко. – Постойте‑ка. 3 класса…

Вагоны плыли, словно намереваясь нас обогнуть, желтые, терракотовые, Première, Deuxième, Troisième[9] – JEP, NORD, La Flèche d’Or[10]. Наш главный врач, профессор Зюльц, сухо заметил:

– 3 класса? Ну вы же знаете французов. Они все делают стильно.

– Ваша правда, профессор, – ответил я. – Даже в том, как они поднимают белый флаг, есть определенное… определенное je ne sais quoi[11]. Не так ли?

Добрый доктор тепло усмехнулся и сказал:

– Черт вас возьми, Пауль. Touché, мой Комендант.

О да, мы болтали и улыбались друг другу, как коллеги, но не заблуждайтесь: мы были готовы. Я махнул правой рукой капитану Эльцу, и солдаты, получившие приказ близко не подходить, заняли свои посты вдоль запасного пути. «Золотая стрела» подкатила к перрону, замедлила ход и с ожесточенным пневматическим вздохом остановилась.

Ну‑с, совершенно правы те, кто говорит, что 1000 человек на состав – это наивернейшее «эмпирическое правило» (и что до 90 % их будет отселектировано «налево»). Однако я уже подозревал, что от привычных норм проку мне нынче будет мало.

Первыми выгрузились не обычные торопливые военнослужащие или жандармы в штатском, но небольшая команда озадаченных на вид немолодых «проводников» (с белыми повязками на рукавах гражданских костюмов). Последовал еще 1 усталый вздох паровоза, и все погрузилось в безмолвие.

Распахнулась дверь 2‑го вагона. И кого мы увидели? Мальчика лет 8–9 в матроске и нелепых расклешенных брючках; затем престарелого господина в каракулевой шубе; затем согнувшуюся над перламутровой ручкой палки из черного дерева старую каргу – согнувшуюся настолько, что палка стала для нее высоковатой, и, чтобы держаться за поблескивающий набалдашник, карге пришлось поднять руку выше головы. Открывались другие двери, из них выходили другие пассажиры.

Что же, к этому времени я ухмылялся во весь рот, покачивал головой и втихаря костерил старого придурка Валли Пабста – его «предостерегающая» телеграмма оказалась не более чем розыгрышем!

1000‑я партия? Да тут и 100 не наберется. Что до селекции, всем им, за малым исключением, оказалось меньше 10 или больше 60; и даже молодые взрослые были отселектированы, так сказать, заблаговременно.

Вот посмотрите. Этот 30‑летний самец широк в груди, верно, но колченог. Эта дюжая девка несомненно пышет здоровьем, но она же беременна. А прочие – кто в ортопедическом корсете, кто с белой тростью слепца.

– Ну, профессор, принимайтесь за работу, – съязвил я. – Вашему прогностическому искусству брошен серьезный вызов.

Зюльц, разумеется, смотрел на меня приплясывающими глазами.

– Не беспокойтесь, – сказал он. – На помощь мне прилетят Асклепий и Панакея. Я сохраню в чистоте и святости и жизнь мою, и искусство. А советчиком мне будет Парацельс.

– Я вам вот что скажу. Возвращайтесь в лазарет, – предложил я, – и попрактикуйтесь в селекции. Или поужинайте пораньше. Сегодня подают утку.

– О, прекрасно, – сказал он и достал из кармана фляжку. – Давайте все же займемся делом. Не желаете глотнуть? Прекрасный сегодня вечер. Я составлю вам компанию, если смогу.

Подчиненных ему врачей он отпустил. Я тоже отдал капитану Эльцу пару приказов, оставив при себе только 12 солдат, 6 зондеров, 3 капо, 2 дезинфекторов (предосторожность, оказавшаяся, как выяснилось, разумной!), 7 скрипачей и старшего надзирателя Грезе.

Сразу после этого согбенная старуха отделилась от неуверенно переминавшихся с ноги на ногу новоприбывших и захромала к нам с приведшей нас в замешательство живостью – ни дать ни взять улепетывающий рак. Трясясь от неодолимого негодования, она спросила (на вполне приличном немецком):

– Это вы здесь главный?

– Я, мадам.

– Известно ли вам, – осведомилась она, подрагивая нижней челюстью, – известно ли вам, что в этом поезде не было вагона‑ресторана?

Встретиться взглядом с Зюльцем я не решился.

– Не было вагона‑ресторана? Какое варварство.

– И вообще никакого обслуживания. Даже в 1‑м классе!

– Даже в 1‑м классе? Безобразие.

– Мы питались одним мясным ассорти, которое прихватили из дома. И минеральная вода у нас почти кончилась!

– Чудовищно.

– Почему вы смеетесь? Вы же смеетесь. Почему?

– Вернитесь назад, мадам, если сможете, – рявкнул я. – Старший надзиратель Грезе!

Ну вот, пока багаж складывали рядом с ручными тележками, а приезжих строили в аккуратную колонну (мои зондеры расхаживали среди них, мурлыча: «Bienvenu, les enfants»[12], «Etes‑vous fatigué, Monsieur, après votre voyage?»[13]), я предавался ироническим воспоминаниям о Вальтере Пабсте. Мы с ним сражались в рядах Добровольческого корпуса Россбаха. Ах, сколько пота мы пролили, когда пороли, похрапывая, красных пидоров Мюнхена и Мекленбурга, Рура и Верхней Силезии, прибалтийских областей Латвии и Литвы! И как часто в долгие годы тюремной отсидки (после того как мы свели счеты с предателем Кадовым, который погубил в 23‑м Шлагетера[14]) мы допоздна сидели в нашей камере, обсуждая при мерцающих свечах, между партиями бесконечной игры в 2‑карточный покер, тонкости философии!

Я взял рупор и произнес речь:

– Приветствую, я и все прочие. Ну‑с, я не собираюсь водить вас за нос. Вы приехали сюда, чтобы набраться сил, а затем вас распределят по фермам, где вы будете честно трудиться, получая за это честное довольствие. Мы не станем требовать слишком многого вот от этого юноши в матроске или от вас, господин в прекрасной каракулевой шубе. От каждого и каждой по таланту и способностям. Согласны? Очень хорошо! 1‑м делом мы доставим вас в сауну, где вы примете – прежде чем разойтись по своим комнатам – теплый душ. Это потребует короткой прогулки по березовой роще. Чемоданы прошу оставить здесь. Их привезут в вашу гостиницу. Чай и бутерброды с сыром будут поданы сразу, несколько позже вы получите горячее тушеное мясо. Вперед!

В виде дополнительной любезности я отдал рупор капитану Эльцу, и тот повторил по‑французски суть всего мной сказанного. После чего мы, вполне естественно, тронулись в путь, – все, кроме вздорной старухи, разумеется, оставшейся на перроне дожидаться, когда старший надзиратель Грезе поступит с ней надлежащим образом.

А я думал: ну почему так получается не всегда? И ведь получалось бы, будь на то моя воля. Поездка с удобствами, затем достойный дружеский прием. Так ли уж нам нужны громыхающие двери товарных вагонов, слепящие дуговые прожектора, жуткие вопли («Наружу! Выходи! Быстро! Быстрее! БЫСТРЕЕ!»), собаки, дубинки, плети? И каким цивилизованным выглядит в сгущающихся сумерках КЦЛ, как роскошно поблескивают стволы берез! Присутствовал, следует сказать и об этом, некий специфический смрад (и кое‑кто из наших новоприбывших принюхивался к нему, вздергивая головы вверх), однако после ветреного дня с высоким давлением даже смрад не казался чем‑то из ряда вон…

Тут‑то он и появился – гнусный, анафемский грузовик величиной с мебельный фургон, но обличия решительно некультурного и даже хамского: рессоры его покрякивали, обросшая ржавчиной выхлопная труба вульгарно постреливала, хлопал зеленый брезент, водитель, которого мы видели в профиль, сидел за рулем, держа в зубах чинарик и свесив татуированную руку из окна кабины. Грузовик затормозил так резко, что его занесло, а затем стал перебираться через железнодорожные пути; его качало, покрышки, сцепляясь с рельсами, подвывали. Вот он тошнотворно накренился влево, ветер подбросил ближнее к нам бортовое полотнище вверх, и пожалуйста – на 2 или 3 неумолимые секунды мы увидели его груз.

Для меня это зрелище не менее привычно, чем весенний дождь или осенняя листва, – всего‑навсего натуральные дневные отходы КЦЛ 1, перевозимые в КЦЛ 2. Но разумеется, наши парижане визгливо завопили в голос. Зюльц рефлекторно поднял руки, словно пытаясь парировать их вопль, и даже капитан Эльц резко повернул лицо в мою сторону. Мы были на волосок от полной дезорганизации нашего транспорта…

Ну‑с, подвизаясь в сфере предупредительного заключения, без умения соображать на ходу и демонстрировать кое‑какое присутствие духа далеко не уйдешь. Многие из комендантов, смею сказать, позволили бы подобной ситуации выродиться во что‑нибудь решительно неприятное. Однако Пауль Долль – человек другой закваски. Я отдал приказ всего лишь 1 движением руки. И отдал не моим солдатам, нет, – моим музыкантам!

Должен признать, от краткого вступления скрипок особого толку не было, 1‑е звуки лишь повторили и усилили беспомощный, вибрирующий крик. Но затем в дело пошла мелодия, поганый грузовик с его хлопающим брезентом, кренясь, миновал переезд, взвыл, покатил по изгибающейся серпом дороге (и вскоре скрылся из глаз), а мы зашагали дальше.

Все произошло в соответствии с моими инстинктивными предчувствиями: наши гости оказались совершенно неспособны постичь увиденное ими. Несколько позже выяснилось, что до сей поры они проживали в 2 роскошных заведениях – доме престарелых и сиротском приюте (построенных на деньги самых вопиющих мошенников из всей их шатии, Ротшильдов). Наши парижане – что они знали о гетто, погромах, облавах? Что они знали о благородном народном гневе?

Все мы шли едва ли не на цыпочках – едва ли не на цыпочках шли березовой рощей, мимо серовато‑седых стволов…

Отстающая березовая кора, Коричневый домик с его штакетником, с цветущей в горшках геранью и ноготками, раздевалка, камера. Как только Прюфер подал сигнал и двери закрылись, а дверные винты были затянуты, я эффектно развернулся на каблуках.

Вот так‑то лучше. 2‑я порция аспирина (650 мг; 22.43) делает свое дело, успокоительное, очистительное. Это и вправду вошедшее в поговорку «чудо‑лекарство» – и я слышал, что ни одно патентованное средство не обходится дешевле. Да благословит Господь «ИГ Фарбен»![15] (Напоминание: заказать на воскресенье, 6‑го, какого‑нибудь хорошего шампанского, дабы ублажить фрау Беркль и Зидиг – и фрау Уль и Зюльц, не говоря уж о бедной малышке Алисе Зайссер. Пришлось нам пригласить и Ангелюса Томсена, не стоит забывать, кто он есть.) Я обнаружил также, что коньяк «Мартель», употребляемый в изрядных, но не безрассудных количествах, имеет целительное воздействие. Более того, крепкое спиртное успокаивает мои безумно зудящие десны.

Я, конечно, понимаю шутки не хуже других, однако ясно, что мне придется сказать Вальтеру Пабсту несколько очень серьезных слов. С финансовой точки зрения СОН 105 был своего рода бедствием. Как я оправдаю мобилизацию всего отряда штурмовиков (да еще и огнеметчиков)? Как обосную дорогостоящее использование Коричневого домика, ведь обычно при поступлении столь малой партии мы прибегаем к методе, которую старший надзиратель Грезе применила к старухе с тростью из черного дерева? Старина Валли, несомненно, заявит: «Око за око», он все еще помнит ту мою шутку с мясным пирогом и ночным горшком, которую я сыграл с ним в эрфуртских казармах.

Конечно, считать, как мы, каждый грош – это мука мученическая. Возьмите те же поезда. Если б не деньги, все эвакуанты приезжали бы сюда, будь моя воля, в спальных вагонах. Это избавило бы нас от разного рода ухищрений – или, если угодно, от наших ruse de guerre[16] (потому как это и есть война, тут и говорить не о чем). Очаровательно, разумеется, что наши французские друзья увидели нечто такое, что они оказались совершенно неспособными постичь: это напоминание о поразительном радикализме КЦЛ – и дань восхищения оным. Жаль, однако ж, что мы не можем «ополоуметь» и начать сорить деньгами так, точно они «на деревьях растут».

(NB. Бензин мы не расходовали, и это следует считать экономией, пусть и малой. Обычно те, кто селектирован «направо», отправляются в КЦЛ 1 на своих двоих, а отселектированных «налево» везут в КЦЛ 2 на машинах Красного Креста и «скорой помощи». Но как бы я заманил этих парижан в машину после увиденного ими проклятого грузовика? Да, согласен, экономия очень малая, однако у нас всякая мелочь в счет идет. Разве нет?)

– Войдите! – крикнул я.

Это была Библейская Пчелка. В руках поднос с витым орнаментом, на нем бокал бургундского и, представьте себе, бутерброд с ветчиной.

Я сказал:

– Но мне хотелось чего‑то горячего.

– Простите, господин, сейчас ничего другого нет.

– Я, знаете ли, работаю как вол…

Гумилия начинает суетливо расчищать место на низком столике у камина. Должен признаться, для меня загадка – как может женщина столь неказистая любить своего Творца. Опять‑таки, нечего и говорить, что лучшая спутница бутерброда с ветчиной – это высокая кружка пенистого пива. А нас, всех до единого, топят в этой французской жиже, когда нам требуется лишь добрый кувшин «Кроненбурга» или «Гролша».

– Бутерброд вы приготовили или фрау Долль?

– Фрау Долль час назад легла, господин.

– Спит, значит. Еще бутылку «Мартеля». И это все.

А вдобавок ко всему прочему я предвижу бесконечные сложности и траты, связанные с предполагаемым строительством КЦЛ 3. Где материалы? Выделит ли Доблер необходимые фонды? Затруднения мои никого не интересуют и объективные условия тоже. Расписание транспортов, которые меня просят принять в следующем месяце, необъяснимо. И, как будто у меня и без того дел не выше крыши, кто позвонил мне в полночь из Берлина, как не Хорст Блобель? Пока он туманно излагал свои инструкции, меня бросало то в жар, то в холод. Хорошо ли я расслышал его? Я же не смогу выполнить такой приказ, пока здесь, в КЦЛ, находится Ханна. Это будет полный кошмар.

– Хорошая девочка, – сказал я Сибил. – Зубы почистила.

– Как ты узнаешь? По запаху?

Мне нравится ее милое смущение и недоумение!

– Папочка все знает, Сибил. Ты еще и причесаться пыталась. Я не сержусь! Приятно, когда кто‑то старается следить за своей внешностью. А не слоняется весь день по дому в грязном халате.

– Я могу идти, папочка?

– Так ты сегодня розовые трусики надела?

– Вот и нет. Голубые!

Тонкая тактика – время от времени следует ошибаться.

– Докажи, – сказал я. – Ага! Ошибся.

Ну‑с, существует распространенное заблуждение, каковое я намерен выбить из ваших голов без дальнейших проволочек: дескать, Schutzstaffel, Преторианская гвардия Рейха, состоит сплошь из одних пролетариев и Kleinburgertum[17]. Конечно, в ранние годы это могло быть справедливым в отношении СА, но никогда – в отношении СС. Перечень ее членов читается как выписка из «Готского альманаха». О, яволь[18]: эрцгерцог Мекленбургский; князь Вальдек, фон Хассен, фон Гогенцоллерн‑Эмден; графы Бассевиц‑Бер, Стахвиц и фон Родден. Да что говорить, здесь, в «Зоне интересов», у нас недолгое время имелся даже свой собственный барон!

Люди голубой крови, но и интеллигенты, профессора, юристы, предприниматели.

Я просто хотел выбить эту дурь из ваших голов и больше к ней не возвращаться.

– Подъем в 3, – сказал Свитберт Зидиг, – а до «Буны» 90 минут ходу. Они выдохнутся еще до начала работы. Заканчивают они в 6, назад возвращаются в 8. Неся на себе пострадавших. Ну и скажите, майор, как мы сможем добиться от них высокой производительности труда?

– Да, да, – сказал я. В моем большом, хорошо обставленном кабинете Главного административного здания (ГАЗ) присутствовали также Фритурик Беркль и Ангелюс Томсен. – Но, позвольте осведомиться, кто за это будет платить?

– «Фарбен», – ответил Беркль. – Совет директоров согласен.

Тут я отчасти воспрянул духом.

Зидиг сказал:

– Вы, мой Комендант, просили предоставить вам лишь заключенных и охранников. Вопросы общей безопасности остаются, разумеется, в вашем ведении. «Фабер» оплатит строительство и эксплуатационные расходы.

– Ну и ну, – сказал я. – Всемирно известный концерн содержит собственный концентрационный лагерь. Неслыханно!

Беркль заявил:

– Мы также обеспечим питание – независимо от вас. Перемещения заключенных в КЦЛ 1 и обратно не будет. А значит, не будет и тифа. Мы на это очень рассчитываем.

– А, тиф. Это наш камень преткновения, нет?

Впрочем, основательная селекция, проведенная 29 августа, облегчила, сколько я понимаю, наше положение.

– Они все еще умирают, – сообщил Зидиг, – около 1000 в неделю.

– Мм. Послушайте‑ка. Вы планируете увеличение рациона?

Зидиг и Беркль быстро переглянулись. Я понял, что по этому поводу согласия у них нет. Беркль, поерзав в кресле, сказал:

– Да, я сторонник умеренного увеличения. Скажем, на 20 процентов.

– На 20 процентов!

– Да, мой господин, на 20 процентов. Это прибавит им сил и позволит протянуть немного дольше. Очевидно же.

Теперь рот открыл Томсен:

– При всем моем уважении, господин Беркль, ваша сфера – коммерция, а доктора Зидига – химическая технология. Комендант и я не можем позволить себе ограничиваться вопросами чисто практическими. Мы обязаны не упускать из виду нашу дополнительную цель. Политическую.

– Я тоже так думаю, – сказал я. – И кстати. На этот счет мы, Рейхсфюрер СС и я, держимся 1 мнения. – Я ударил ладонью по столу: – Нечего их закармливать!

– Аминь, мой Комендант, – сказал Томсен. – У нас здесь не санаторий.

– И цацкаться с ними нечего! Они думают – здесь что? Дом отдыха?

И что же я нахожу в умывалке Офицерского клуба? Разумеется, номер «Штурмовика»[19]. Надо сказать, что некоторое время это издание было в КЦЛ запрещено – по моему приказу. Я считаю, что «Штурмовик» с его отвратительным, истерическим выпячиванием плотской алчности еврейского самца причинил серьезному антисемитизму немало вреда. Людям следует предъявлять таблицы, графики, статистические данные и научные доказательства, а не занимающую целую страницу карикатуру, на которой Шейлок (к примеру) пускает слюни при виде Рапунцель. И этого мнения держусь не я 1. Такую политику отстаивает само Reichssicherheitshauptamt[20].

В Дахау, где начался мой стремительный взлет в иерархии лагерной системы, застекленный стенд с номером «Штурмовика» стоял в столовой заключенных. На уголовный элемент он действовал гальванизирующе, что часто приводило к вспышкам насилия. Наши еврейские братья уворачивались от неприятностей типичным для них способом – давали взятки, денег‑то у них куры не клюют. Да кроме того, допекали их все больше свои же единоверцы, в особенности Эшен, старшина еврейского блока.

Разумеется, евреи сознавали, что в конечном счете этот грязный листок скорее способствует их делу, чем препятствует ему. В качестве дополнительной информации: хорошо известно, что издатель «Штурмовика» и сам еврей, а именно он пишет наихудшие из тамошних подстрекательских статей. И больше мне сказать нечего.

Ханна, представьте себе, курит. О да. Какая мерзость. Я нашел пустую пачку «Давыдофф» в ящике комода, где она держит свое белье. Если прислуга будет болтать, вскоре все узнают, что я не способен вымуштровать собственную жену. Странный, кстати сказать, фрукт этот Ангелюс Томсен. Он достаточно тверд, однако в его повадках есть что‑то наглое, смущающее меня. Я гадаю, уж не гомосексуалист ли он (пусть и основательно загнанный внутрь)? Имеется ли у него хотя бы почетное звание или все держится на связях? Это было бы курьезно, поскольку нет у нас человека, которого ненавидели бы столь многие и настолько заслуженно, как ненавидят «коричневого кардинала». (Напоминание: грузовику надлежит отныне следовать объездным путем, к северу от Летних домиков.) Коньяк успокаивает и снимает зуд в деснах, однако он может похвастаться и 3‑м свойством: способностью усиливать половое чувство.

Ладно, нет у Ханны таких недостатков и немочей, от которых ее не смогли бы избавить добрые старые 15 сантиметров. И когда я, приняв последний стаканчик «Мартеля» – или 2, – направлю стопы в спальню, ей придется с должной быстротой исполнить супружеский долг. А если она дурить надумает, я просто напомню ей волшебное имя: Дитер Крюгер!

Ибо я – нормальный мужчина с нормальными потребностями.

…Я уже направился было к двери, когда меня поразила неприятная мысль. Та к получилось, что балансовый отчет по Составу особого назначения 105 я не просмотрел. И Коричневый домик покинул сегодня вечером, не сказав Вольфраму Прюферу, чтобы он зарыл останки на Весеннем лугу. А вдруг ему хватило ума использовать для избавления от горстки щенков и старикашек 3‑камерное изделие «Топфа и сыновей»?[21] Нет, конечно. Нет. Нет. Верх должны были взять люди поумнее. И Прюфер наверняка прислушался бы к 1‑му же из бывалых людей. Например, к Шмулю.

Господи, нашел, право, о чем волноваться. Если Хорст Блобель говорил серьезно, вся эта чертова орава так или иначе обратится в дым.

Я понимаю, что должен как следует все обдумать. Лягу спать в гардеробной, как обычно, а Ханной займусь поутру. Нет ничего лучше, как подбираться к ним, когда они еще тепленькие, сонные, прижиматься и облегчаться в них. И никаких уверток я не потерплю. А после мы в превосходном расположении духа станем готовиться к приему гостей – здесь, на нашей вилле.

Ибо я нормальный мужчина с нормальными потребностями. Совершенно нормальный. Хотя, похоже, никто этого не понимает.

Пауль Долль совершенно нормален.

3. Шмуль: Зондер

Ihr seit achzen johr, – шепчем мы, – und ihr hott a fach.

Когда‑то давным‑давно жил на свете король, который велел своему любимому чародею изготовить волшебное зеркало. Это зеркало не показывало человеку его отражение. Оно показывало душу – показывало, кто он на самом деле.

Чародей не мог взглянуть в него и не отвернуться. И король не мог. И придворные. Целый сундук, наполненный сокровищами, предлагался первому же из жителей той мирной страны, который сумел бы проглядеть в зеркало шестьдесят секунд не отвернувшись. Не сумел ни один.

Я нахожу, что концлагерь и есть такое зеркало. Такое же, но с одной разницей. От него не отвернешься.

Мы состоим в ЗК, зондеркоманде, специальном отряде, и мы – самые печальные в лагере люди. На самом деле – самые печальные в истории человечества. А я – самый печальный из этих печальных людей. И это очевидная и даже измеримая истина. Я один из самых первых членов команды и ношу самый маленький номер – самый старый.

Мы не только печальнейшие из когда‑либо живших на свете людей, мы и самые омерзительные. И все‑таки положение наше парадоксально.

Трудно понять, как можем мы быть такими омерзительными, какие мы бесспорно и есть, никому не причиняя вреда.

Если взвесить все обстоятельства, мы, быть может, даже творим немного добра. И тем не менее мы бесконечно мерзки и бесконечно печальны.

Почти вся наша работа совершается среди мертвецов, а орудия ее – большие ножницы, клещи и киянки, ведра с бросовым бензином, черпаки, дробилки.

Но ходим мы и среди живых. И говорим: «Viens donc, petit marin. Accroches ton costume. Rappelles‑toi le numéro. Tu as quatre‑vingt‑trois!»[22] И говорим: «Faites un noeud avec les lacets, Monsieur. Je vais essayer de trouver un cintre pour votre manteau. Astrakhan! C’est toison d’agneau, n’est‑ce pas?»[23]

После большой Акции мы получаем обычно бутыль водки или шнапса, пять сигарет и сто грамм колбасы, изготовленной из копченой грудинки, телятины и околопочечного свиного жира. Мы хоть и не всегда трезвы, но никогда не голодны и никогда не мерзнем, по крайней мере днем. Спим мы в комнате над не используемым больше крематорием (рядом со зданием Монополии), в той, куда сносят мешки с волосами.

Мой философический друг Адам, когда он еще был с нами, любил повторять: «Мы лишены даже комфорта неведенья». Я не соглашался с ним и теперь не согласен. Я все еще не признаю себя виновным.

«Герой», тот, конечно, совершил бы «побег» и обо всем «поведал миру». Но у меня такое ощущение, что мир и сам все знает – и довольно давно. Как он может не знать, при нашем‑то размахе?

Существуют три причины, или оправдания, которые позволяют нам жить и дальше. Во‑первых, мы можем свидетельствовать, а во‑вторых, отомстить – безжалостно. Свидетельствовать я готов, однако волшебное зеркало не показывает во мне убийцу. Пока.

Третья причина, и самая важная, в том, что мы спасаем (или продлеваем) жизни – по одной на транспорт. Иногда ни одной, иногда две – в среднем одну. А 0,01 процента – это не 0,00. И спасенными всегда оказываются молодые мужчины.

Делать это следует, когда они сходят с поезда; после построения на селекцию становится уже поздно.

Ihr seit achzen johr alt, шепчем мы, und ihr hott a fach.

Sie sind achtzehn Jahre alt, und Sie haben einen Handel.

Vous avez dix‑huit ans, et vous avez un commerce[24].

Тебе восемнадцать лет, и у тебя есть дело.

Часть II

К делу

1. Томсен: Защитники

Борис Эльц собирался рассказать мне о Составе особого назначения 105, и я хотел услышать его историю, но сначала спросил:

– Как твои нынешние успехи? Напомни.

– Ну, есть та повариха из «Буны» и буфетчица в Катовице. Кроме того, я надеюсь добиться кое‑чего от Алисы Зайссер. Вдовы штабсфельдфебеля. Он погиб всего неделю назад, однако она, похоже, весьма не прочь. – И Борис добавил кой‑какие подробности. – Беда в том, что она через день‑другой возвращается в Гамбург. Я уже задавал тебе этот вопрос, Голо. Женщины мне нравятся самые разные, но почему меня тянет только к простушкам?

– Не знаю, брат. Черта не такая уж и непривлекательная. А теперь, прошу тебя. Сто пятый состав.

Он сцепил на затылке ладони.

– Смешные они, эти французы, верно? Тебе так не кажется, Голо? Никак не могу отделаться от мысли, что они стоят в мире на первом месте. По утонченности, по учтивости. Нация признанных трусов и лизоблюдов – но по‑прежнему предполагается, что они лучше всех прочих. Лучше нас, грубых германцев. Даже лучше англичан. И какая‑то часть тебя соглашается с этим. Даже сейчас, когда они полностью раздавлены и корчатся под нашей пятой, ты все равно ничего не можешь с этим поделать.

Борис покачал головой, искренне дивясь странностям человеческой натуры – и в целом, и ее «искривленного дерева»[25].

– Такие штуки въедаются в сознание очень глубоко, – сказал я. – Продолжай же, Борис, будь добр.

– Ну, я испытал облегчение – нет, счастье и гордость, – обнаружив перрон в наилучшем его виде. Выметенным и политым из шланга. Особо пьяных среди нас не наблюдалось: время было еще раннее. Красивый закат. Даже запах ослаб. Подошел пассажирский поезд – загляденье. Такой мог прийти из Канн или из Биаррица. Люди вышли сами, без посторонней помощи. Ни плетей, ни дубинок. Никаких вагонов для скота, залитых бог знает чем. Старый Пропойца произнес речь, я перевел, и мы тронулись в путь. Вот тут и появился этот сраный грузовик. И провалил все дело.

– А почему? Что он вез?

– Трупы. Дневной урожай трупов. Доставка из Шталага[26] на Весенний луг.

По его словам, около дюжины трупов наполовину свисало сзади, и в воображении Бориса нарисовалась картина: экипаж призраков блюет, привалившись к борту корабля.

– Руки‑ноги болтались. И это были не просто трупы стариков. Изможденные трупы. В дерьме, в грязи, в отрепьях, покрытые ранами, запекшейся кровью и нарывами. Сорокакилограммовые трупы забитых до смерти людей.

– Хм. Как некстати.

– Зрелище не из самых изысканных, – сказал Борис.

– Тогда‑то они и завыли? Мы слышали вой.

– Да, там было на что посмотреть.

– И было что… э‑э… истолковать. – Я имел в виду не только это представление, но и его изложение: история получалась основательной. – Над чем задуматься.

– Дрого Уль считает, что они ничего не поняли. А я думаю, им стало стыдно за нас – смертельно стыдно. За наше… cochonneries[27]. Грузовик, набитый трупами изможденных людей. Все это так бестактно и провинциально, тебе не кажется?

– Возможно. Хоть и спорно.

– Так второсортно. И решительно ничего нам не дает.

Обманчиво низкорослый и обманчиво худощавый, Борис был оберфюрером войск СС – хорошо вооруженных, сражающихся, боевых частей СС. Войска СС считались в меньшей степени скованными иерархическими соображениями – более донкихотскими и непринужденными, чем Вермахт; во всей их цепочке подчиненности допускались живые расхождения во мнениях, направленные и сверху вниз, и снизу вверх. Одно из расхождений Бориса с его начальством коснулось вопросов тактики (дело было под Воронежем) и привело к кулачной драке, в которой молодой генерал‑майор лишился зуба. По этой причине Борис и оказался здесь – «среди австрийцев», как он выражался (да еще и пониженным в звании до капитана). Ему оставалось прослужить в лагере девять месяцев.

– А что насчет селекции? – спросил я.

– Селекции не было. Все они годились только для газовой камеры.

– Я вот думаю. Чего же мы с ними не делаем? Полагаю, не насилуем.

– По большей части. Зато делаем кое‑что похуже. Тебе следует проникнуться определенным уважением к твоим новым коллегам, Голо. Много, много худшее. Мы отбираем самых хорошеньких и ставим на них медицинские опыты. На их детородных органах. Превращаем их в маленьких старушек. А после голод превращает их в маленьких старичков.

Я спросил:

– Ты согласен, что обходиться с ними хуже мы уже не можем?

– Ой, брось. Мы их все‑таки не едим.

На мгновение я задумался.

– Да, но против этого они не возражали бы. Лишь бы мы не ели их живьем.

– Верно, однако то, что мы делаем, заставляет их есть друг друга. А против этого они возражают… Кто же в Германии не думает, Голо, что с евреев следует сбить спесь? Но происходящее сейчас смехотворно, и только. И знаешь, что в этом самое плохое? Какой из этих кусков не лезет мне в горло?

– Полагаю, что знаю, Борис.

– Да. Сколько дивизий мы связываем по рукам и ногам? У нас же тысячи лагерей. Тысячи. Мы расходуем человеческий труд, гоняем поезда, перегружаем работой полицию, пережигаем топливо. И убиваем нашу же рабочую силу! А ведь идет война!

– Вот именно. Идет война.

– И какое все это имеет отношение к ней?.. О, ты посмотри на нее, Голо. Вон там, в углу, с короткими темными волосами. Это Эстер. Видел ты в своей жизни что‑нибудь хоть на одну десятую столь же милое?

Разговаривали мы в маленьком кабинете Бориса на первом этаже, из окон его открывался пространный вид на «Калифорнию»[28]. Эта самая Эстер принадлежала к Aufräumungskommando, команде расчистки, в которую входило двести‑триста женщин (состав ее то и дело менялся), работавших в заполненном навесами Дворе – размером с футбольное поле.

Борис встал, потянулся.

– Я ее спас. Она била камень в Мановице. Потом кузина тайком протащила ее сюда. Конечно, Эстер разоблачили, она же была обрита наголо. И определили на чистку сортиров. Но я за нее заступился. Не так уж это и трудно. Отдаешь одну, получаешь другую.

– И за это она тебя ненавидит.

– Ненавидит. – Он горестно покивал. – Мы таки снабдили ее кое‑какими поводами для ненависти ко мне.

Борис стал постукивать вечным пером по оконному стеклу и постукивал, пока Эстер не подняла на него взгляд. Она сильно округлила глаза и вернулась к своей работе (занятие у нее было странное – выдавливание зубной пасты из тюбиков в треснувший кувшин). Борис подошел к двери кабинета, открыл ее и поманил девушку к себе:

– Госпожа Кубис. Будьте любезны, идите сюда и возьмите почтовую открытку.

Пятнадцатилетняя, из сефардов, я полагаю (левантийский окрас), хорошо, крепко сложенная, атлетичная, она каким‑то образом ухитрялась приволакивать, входя в кабинет, ноги; грузность ее поступи казалась почти саркастической.

Борис сказал:

– Садитесь, пожалуйста. Мне нужен ваш чешский и ваш девичий почерк. – И, улыбнувшись, прибавил: – Эстер, почему я вам так противен?

Она подергала рукав своей робы.

– Мой мундир? – Он протянул ей остро заточенный карандаш: – Готовы? «Дорогая мама, запятая, это пишет за меня моя подруга Эстер… запятая, потому что я поранила руку, запятая». С твоего разрешения, я подиктую, Голо. «Когда собирала розы, точка». Как поживает Валькирия?

– Я увижу ее нынче вечером. Во всяком случае, надеюсь на это. Старый Пропойца дает обед для сотрудников «Фарбен».

– Знаешь, я слышал, она горазда на увертки. А если ее не будет, ты помрешь со скуки. «Как описать жизнь на сельскохозяйственной станции, знак вопроса». Хотя пока что вид у тебя довольный.

– О да. Я полон трепетных предвкушений. Я даже решился подъехать к ней, на словах, сообщил мой адрес. И теперь жалею об этом, потому что все время думаю: а вдруг она сейчас постучит в мою дверь? Не скажу, чтобы она так уж ухватилась за эту идею, однако меня выслушала.

– «Работа требует много сил, запятая». Тебе нельзя приводить ее к себе, особенно при той пронырливой суке, что живет на первом этаже. «Но мне так нравится жить за городом, запятая, на свежем воздухе, точка».

– Ну, что получится, то и получится. Она великолепна.

– Да, великолепна, но уж больно ее много. «Условия здесь и вправду очень достойные, запятая». Мне нравятся те, что поменьше. Они сильнее стараются. «Спальни у нас простые, запятая, но удобные, открыть скобку». К тому же их можно гонять по всей квартире. «А в октябре нам выдадут…» Знаешь, ты сумасшедший.

– С чего это вдруг?

– С него. «А в октябре нам выдадут великолепные пуховые одеяла, запятая, чтобы укрываться холодными ночами, закрыть скобку, точка с запятой». С него. Со Старого Пропойцы.

– Он ничтожество. – И я прибегаю к выражению на идиш, произнося его достаточно точно для того, чтобы карандаш госпожи Кубис на миг замер в воздухе. – Он grubbe tuchus. Толстожопик. Слабак.

– «Еда здесь, запятая, правда, запятая, простая, запятая, но полезная, запятая, и ее много, точка с запятой». Старый толстожопик злобен, Голо. «И все содержится в безупречной чистоте, точка». И коварен. Коварством слабака. «Огромные», подчеркните это, пожалуйста, «огромные купальни фермы, запятая… по которым расставлены очень большие ванны, точка. Чистота, запятая, чистота, тире, ты ведь знаешь немцев, восклицательный знак». – Борис вздохнул и попросил с нетерпеливостью подростка и даже ребенка: – Госпожа Кубис. Прошу вас, время от времени поднимайте на меня взгляд, чтобы я мог, по крайней мере, видеть ваше лицо!

Куря сигариллы и попивая из конических бокалов кир[29], мы озирали «Калифорнию», которая походила одновременно на огромную арену, опорожняемый универсальный магазин длиной в целый квартал, благотворительный базар с распродажей всякого старья, аукционный зал, торговую ярмарку, рынок, агору, сук – камеру забытых вещей всепланетного вокзала.

Утрамбованная груда рюкзаков, ранцев, вещевых мешков, чемоданов и сундуков (последние пестрели манящими путевыми наклейками, от которых веяло пограничными заставами, мглистыми городами) походила на огромный костер, ожидавший, когда к нему поднесут факел. Стопка одеял высотой с трехэтажный дом: никакая принцесса, как бы нежна она ни была, не смогла бы почувствовать горошину под их двадцатью, если не тридцатью тысячами. И повсюду вокруг широкие отвалы кастрюль и сковородок, щеток для волос, рубашек, пиджаков, платьев, носовых платков – это не считая часов, очков, всякого рода протезов, париков, искусственных зубов, слуховых аппаратов, ортопедических ботинок, корсетов. За ними взгляд утыкался в курган из детской обуви, в раскидистую гору колясок – одни были просто деревянными корытцами на колесах, другие затейливо изогнутыми экипажами для маленьких герцогов и герцогинь. Я спросил:

– Чем она тут занимается, твоя Эстер? Какое‑то негерманское у нее дело, нет? Кому нужен кувшин с зубной пастой?

– Она ищет драгоценные камни… Знаешь, как она завоевала мое сердце, Голо? Ее заставили танцевать для меня. Она походила на струйку воды, я чуть не заплакал. Был мой день рождения, и она танцевала передо мной.

– Ах да. С днем рождения, Борис.

– Спасибо. Лучше поздно, чем никогда.

– И как себя чувствует тридцатидвухлетний мужчина?

– Нормально, я полагаю. Пока что. Скоро выяснишь сам. – Он провел языком по губам. – Ты знаешь, что они сами оплачивают проезд? Оплачивают билеты сюда, Голо. Не знаю, как было с теми парижанами, но таково правило… – Он наклонился, чтобы смахнуть вызванную едким дымом слезу. – Правило требует оплаты проезда третьим классом. В один конец. С детей не старше двенадцати берут половину. В один конец – Борис выпрямился. – Неплохо, не правда ли?

– Можно сказать и так.

– Надменных евреев следовало спустить на землю. Что и было проделано в тридцать четвертом. Но это – это охеренная нелепость.

* * *

Да, там были Свитберт и Ромгильда Зидиг, там были Фритурик и Амаласанда Беркль, были Ули – Дрого и Норберта, еще были Болдемар и Трудель Зюльц… Я… я, разумеется, пришел без пары, однако меня таковой снабдили – молодой вдовой Алисой Зайссер (штурмшарфюрер Орбарт Зайссер совсем недавно покинул наш мир с превеликим неистовством и бесчестьем – здесь, в Кат‑Зет).

Да, еще там были Пауль и Ханна Долль.

Дверь мне открыл майор. Отступив на шаг, он сказал:

– Смотрите‑ка, да он при полном параде! И у него имеется офицерское звание, ни больше ни меньше…

– Номинальное, мой господин. – Я вытирал ноги о коврик. – Да и звание‑то ниже некуда, не так ли?

– Звание не есть бесспорная мера значимости, оберштурмфюрер. Главное – объем компетенции. Возьмите хоть Фрица Мебиуса. Звание у него еще и ниже вашего, а положение блестящее. Все дело в объеме компетенции. Ну, проходите, молодой человек. А на это внимания не обращайте. Несчастный случай в саду. Я получил сильный удар по переносице.

От которого глазницы Пауля Долля в миг почернели.

– Пустяки. Я знаю, что такое настоящие раны. Видели бы вы, во что я обратился в восемнадцатом на Иракском фронте. Меня там по кускам собирали. И об этих тоже не беспокойтесь.

Он подразумевал своих дочерей. Полетт и Сибил сидели вверху лестницы в ночных рубашках, держались за руки и неутомимо плакали. Долль сказал:

– Господи боже. Вечно они нюнят из‑за сущей безделицы. Ну‑с, а где же моя госпожа супруга?

Я решил не смотреть на нее. И потому Ханна – огромная, покрытая свежим загаром богиня в вечернем платье из янтарного шелка – была почти сразу отправлена в пустые просторы моего периферийного зрения… Я знал, что меня ожидает долгий, насыщенный лицемерием вечер, и все же надеялся достичь скромного, но успеха. План у меня был такой: завести разговор на определенную тему, привлечь к ней всеобщее внимание и, быть может, воспользоваться ее притягательностью. Притягательностью, увы, достойной сожаления, но почти неизменно приносящей плоды.

Высокий худощавый Зидиг и дородный низенький Беркль явились на вечер в деловых костюмах, прочие мужчины – в парадной форме. Долль, надевший свои регалии (Железный крест, «Шеврон старого бойца», перстень «Мертвая голова»), стоял спиной к дровяному камину, до нелепости широко расставив ноги, покачиваясь на каблуках и, да, время от времени поднимая руку к глазам и оставляя ее подрагивать у жутких припухлостей под бровями. Алиса Зайссер была в трауре, а Норберта Уль, Ромгильда Зидиг, Амаласанда Беркль и Трудель Зюльц блистали бархатом и тафтой, точно игральные карты – дамы бубен, дамы треф. Долль сказал:

– Угощайтесь, Томсен. Давайте, давайте.

На буфете в изобилии располагались тарелки с бутербродиками (копченая семга, салями, селедка), рядом полный бар плюс четыре‑пять наполовину опустошенных бутылок шампанского. Я направился к буфету вместе с Улями – Дрого, средних лет капитаном с телосложением портового рабочего и сизым от щетины раздвоенным подбородком, и Норбертой, завитым суетливым существом в серьгах размером с кегли и в золотой диадеме. Словами мы обменялись немногими, но все же я совершил два умеренно удивительных открытия: Норберта и Дрого терпеть друг дружку не могут, и оба уже пьяны.

Я подошел к Фритурику Берклю, и мы минут двадцать проговорили о делах; затем из двойных дверей вышла Гумилия и, сделав робкий книксен, известила нас, что кушать подано.

Ханна спросила у нее:

– Как девочки? Получше?

– Все еще очень плохо, мадам. Никак не могу их успокоить. Они безутешны.

Гумилия отступила в сторону, Ханна быстро прошла мимо нее, Комендант, досадливо улыбаясь, проводил супругу взглядом.

– Ну‑с, вы вот здесь. А вы там.